Es wurde in den zurückliegenden Monaten und Wochen angesichts des nunmehr beschlossenen Mindestlohngesetzes viel darüber berichtet, welche Hürden bei der anstehenden Umsetzung der gesetzlichen Lohnuntergrenze zu bewältigen sein werden. Immer wieder wird auf die zu erwartenden – und übrigens heute schon in vielen Branchen beobachtbaren – Umgehungsversuche einiger Arbeitgeber hingewiesen, so von Thomas Öchsner in seinem Artikel Von wegen Mindestlohn: »Längere Arbeitszeiten, unbezahlte Überstunden, mehr Scheinselbständige: Gewerkschaften fürchten, dass Arbeitgeber die neue Lohnuntergrenze einfach umgehen werden. Vor allem in kleinen Betrieben wird die Kontrolle schwierig.« Das ist alles richtig und wird viele Fragen und Antwortversuche in der vor uns liegenden Zeit generieren. Wobei man natürlich angesichts der unbestreitbaren Realität der Ausweichversuche, des Missbrauchs und der Kontrollprobleme nicht mit einer fatalistischen Haltung kapitulieren sollte und darf, dass man das alles lieber sein lassen sollte – zuweilen wird man durch die Berichte an dieser Stelle zurückgelassen. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite sind die absehbaren Probleme kein Argument gegen eine gesetzliche Lohnuntergrenze, denn ansonsten könnte man sich jeden Regelungsansatz sparen.

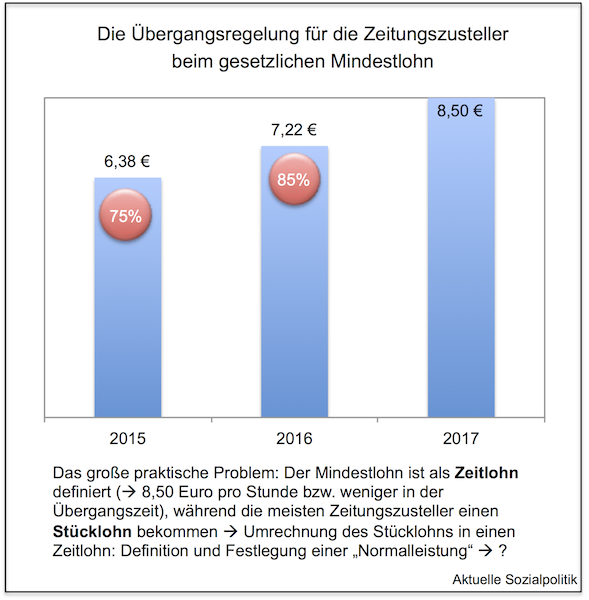

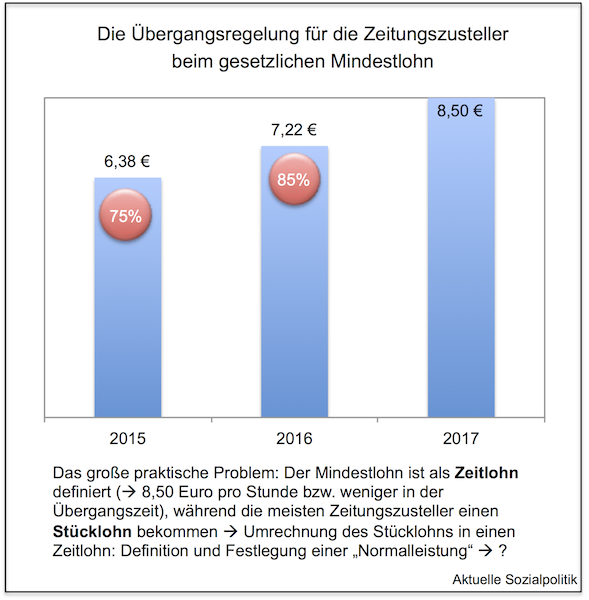

Die Bemühungen der Verleger-Lobby, für die Zeitungszusteller Ausnahmeregelungen den Mindestlohn betreffend, waren durchaus erfolgreich – kurz vor Toresschluss wurde die in der Abbildung skizzierte Übergangsregelung eingebaut und damit eine Sonderregelung nur für die etwa 160.000 Zeitungszusteller geschaffen, denn ansonsten gibt es die Möglichkeit, übergangsweise bis 2017 von den 8,50 Euro pro Stunde nach unten abzuweichen nur für die Fälle, in denen die Tarifparteien eine tarifvertragliche Regelung getroffen haben. Genau das aber haben die Verleger nun gerade nicht gemacht – und trotzdem haben sie die Übergangsregelung bekommen. Über die Hintergründe kann man viel spekulieren – sicher erscheint mir diese „Fremdkörper“-Akzeptanz seitens der Politik in der Angst begründet, dass die Verleger ihre Medien-Macht gezielt gegen Politiker einsetzen könnten. Die Drohung oder die plausible Annahme hat da sicher gereicht. Das Politikmagazin „Report Mainz“ hat das in dem Beitrag „Ausnahmen beim Mindestlohn: Der Sieg der Lobby“ völlig zu Recht kritisch aufgegriffen:

In der Gewerkschaft ver.di gibt es eine eigene Gruppe für die Zeitungszusteller mit hilfreichen Materialien zu diesem Themenkreis. Beispielsweise zu der Frage, ob die Einführung eines Mindestlohnes in Höhe von 8,50 Euro für die Zeitungszusteller die Pressefreiheit einschränken würde, weil die Tageszeitungen dann ihre wirtschaftliche Basis verlieren würden. Hierzu ein Rechenbeispiel der Gewerkschaft:

»Die Monatsabopreise betrugen laut Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 2012 im Westen 26,26 Euro und im Osten 24,32 Euro. Die durchschnittlichen Zustellerstücklöhne im Westen betragen ca. 3,00 Euro inklusive Zuschläge und Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen.

Die Zustellkosten der Zeitung machen also mit 11,4 Prozent den geringsten Teil der Gesamtkosten bei der Zeitungsproduktion aus. Selbst wenn wegen der Einführung eines Stundenlohnes von 8,50 Euro die Löhne um 20 Prozent erhöht werden müssten, wäre der Anteil der Zustellkosten erst bei 13, 7 Prozent, also gerade mal um 2,3 Prozent gestiegen.

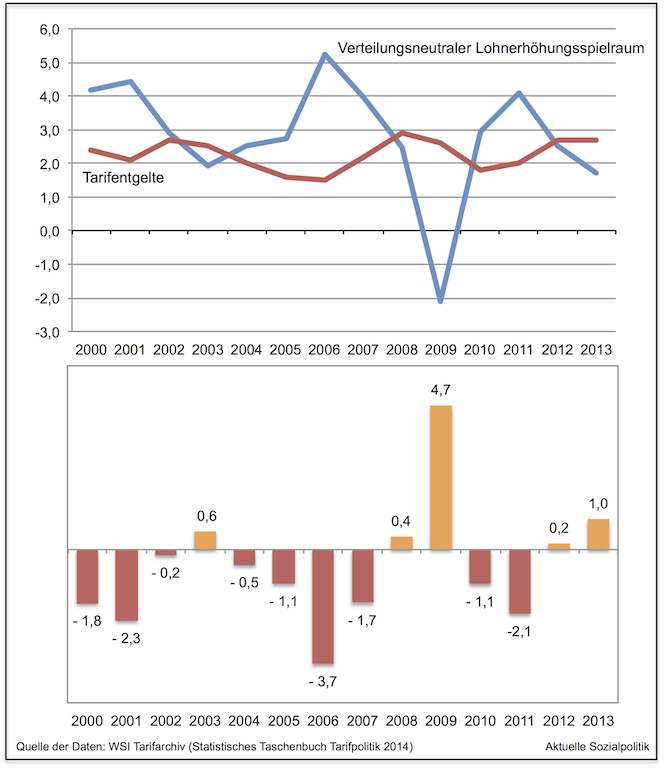

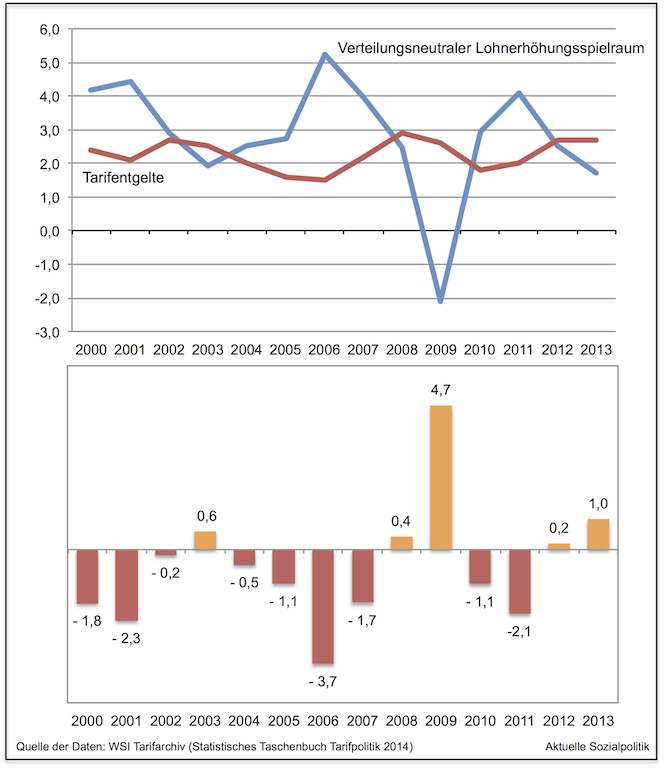

Die Abopreise sind übrigens seit 2007 im Westen um 20 Prozent und im Osten um fast 30 Prozent erhöht worden. Hätte man diese Anhebung auch bei den Löhnen für die Zusteller/innen gemacht, hätten wir heute keinen Handlungsdruck für einen Mindestlohn. Die Löhne der Zusteller/innen sind aber im gleichen Zeitraum in vielen Zustellbetrieben gesenkt worden!«

Nun gibt es ja nicht nur Tageszeitungen, sondern viele Bürger kennen die kostenlosen Anzeigenblätter, die bei ihnen im Briefkasten landen (wobei sich hier das Argument mit der „Pressefreiheit“ selbst erledigt). Deren Geschäftsmodell kann durchaus in eine Schieflage geraten, wie das folgende Beispiel eines Betroffenen verdeutlicht:

»Ich selbst bin seit 5 Jahren Zusteller für die kostenlose Wochenzeitung in Moers.

Die Vergütung erfolgt nach Stückzahl, momentan liegt sie bei 2,5ct.

Vor einigen Jahren wurde schon drastisch gekürzt, da einige Pauschalen gestrichen wurden.

Beispiel 1: Revier mit 340 Zeitungen, Vergütung 8,50 Euro, die reine Zustellzeit beträgt 2 Stunden, also ohne Hin -und Rückweg zum Zustellgebiet. Stundenlohn entsprechend 4,25 Euro.

Beispiel 2: Revier mit 250 Zeitungen, Vergütung 6,25 Euro, reine Zustellzeit 1,8 Stunden. Stundenlohn entsprechend 3,47 Euro.

Um auf den Mindestlohn von 8,50 Euro zu kommen, müssten die Vergütungen von derzeit 2,5ct auf 5,0ct je Zeitung verdoppelt werden.

Das kann ja eigentlich nur bedeuten, das die Zeitungen eingestellt werden, da die Kosten für die Zeitungsverlage nicht mehr tragbar sind.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zustellzeiten einfach auf den rechnerisch theoretischen Wert von 8,50 Euro je Stunde festzulegen.

Für Beispiel 1 müsste die Zustellzeit dann 1 Stunde betragen, für Beispiel 2 dann 0,75 Stunden, in der Praxis unmöglich, aber das läge dann ja an jedem einzelnen Zusteller.

Bei den beiden Beispielen, die meinen eigenen Revieren entsprechen, bin ich übrigens davon ausgegangen, das die Zustellung zu Fuss erfolgt, denn Auto oder Fahrrad bringen da keinen wirklichen zeitlichen Vorteil.

Wettereinflüsse wie Dauerregen oder Schnee verlangsamen die Zustellzeiten natürlich auch noch.« (Quelle: Wolfgang Neumann: Mindestlohn für Zeitungszusteller. Ab spätestens 2017 Mindestlohn von 8,50 Euro auch für Zeitungszusteller, 11.07.2014)

Da ist er wieder – der Stücklohn. Die Verleger behaupten, die heute gängige Stücklohnvergütung passt nicht zu einem als Zeitlohn definierten Mindestlohn. Darauf entgegnet die Gewerkschaft, der Stücklohn »basiert auf einer sogenannten „Normalleistung“ innerhalb einer Zeiteinheit. Auch bei der Zustellung wird es möglich sein, die jahresdurchschnittliche Stückzahl zugestellter Zeitungen umzurechnen auf eine Normalleistung pro Zeiteinheit und diese als Stundenlohn zu vergüten. Ein gesetzlicher Mindestlohn auf Basis eines Stundenlohns schafft gerade in der Zeitungszustellung mehr Gerechtigkeit, als die heutige ausschließliche Stückzahlbezahlung. Denn es ist nicht fair, wenn Zeitungszustellerinnen mit großen Bezirken und weiten Entfernungen sowie Einzelhauszustellungen weniger verdienen, weil sie in der gleichen Zeit weniger Stückzahl zustellen können, als diejenigen mit kleinen Bezirken, kurzen Entfernungen und vielen Mehrfamilienhauszustellungen.«

Auf die „Normalleistung“ kommt es also an, mithin auf ihre Definition und vor allem auf eine realistische, faire Kalkulation – darüber hinaus muss man an dieser Stelle natürlich auch auf ein systematisches Spannungsverhältnis zwischen einem reinen Stundenlohn und einem Stücklohn hinweisen, dies durchaus mit Blick auf Gerechtigkeitsvorstellungen der Betroffenen selbst, denn: Wenn die Zeitungszusteller nach einem reinen Stundenlohn vergütet würden, dann stellt sich das Problem, dass jemand, der langsam arbeitet, besser gestellt werden würde als jemand, der die Tour schneller schafft, also produktiver ist. Das wird auch von vielen Betroffenen nicht als „fair“ angesehen und problematisiert. Insofern sind wir wieder bei der Definition der „Normalleistung“ angelangt und dabei ist zu beachten, dass die Betriebsräte ein gehöriges Wort mitzureden haben bei der konkreten Operationalisierung. Wenn es denn einen Betriebsrat gibt.

Und noch eine andere Baustelle muss erwähnt werden. Über wen reden wir eigentlich, wenn wir von Ausnahmeregelungen bei den Zeitungszustellern sprechen. Ist das eindeutig definiert?

»Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller … sind Personen, die in einem Arbeitsverhältnis ausschließlich periodische Zeitungen oder Zeitschriften an Endkunden zustellen; dies umfasst auch Zustellerinnen und Zusteller von Anzeigenblättern mit redaktionellem Inhalt«, so die Hinweise des Gesetzgebers. Eine Einflugschneise für die Gewerkschaft: »Für alle, die neben ihren Zeitungen auch Briefe oder andere personalisierte Produkte zustellen oder die zusammen mit den Zeitungen gelegentlich Wurfsendungen an Resthaushalte verteilen, gilt die Ausnahme nicht, und es ist für ihre gesamte Arbeit der gesetzliche Mindestlohn anzuwenden.« Die Gerichte werden sich freuen, wenn ihnen diese Frage vorgelegt wird.

Aber das hat sich die Bundesregierung selbst eingebrockt.