Um es gleich an den Anfang des Beitrags zu stellen: „Den“ Arbeitsmarkt gibt es sowieso nicht und wenn, dann nur in den Lehrbüchern mancher Ökonomen, die zudem auch noch suggerieren, dieser Markt würde in etwa so funktionieren wie der für Kartoffeln (und deshalb ist der Mindestlohn auch schlecht). Die Wirklichkeit ist wie immer (und je nach Gemütsverfassung) viel bunter bzw. grauer. Es gibt unzählige Einzelarbeitsmärkte und viele von denen sind auch noch lokal/regional begrenzt. Das erklärt einen nicht kleinen Teil der Probleme, die man mit Ausgleichsprozessen auf bzw. – noch schlimmer – zwischen diesen einzelnen Märkten hat. Der normale Arbeitnehmer weiß davon ein Lied zu singen, vor allem, wenn man eine neue Stelle sucht oder suchen muss. Aber das scheint ja immer seltener erforderlich z u sein, folgt man den (scheinbaren) Jubelmeldungen über die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland, wie sie in monatlichen Abständen aus Nürnberg über die Medien verbreitet werden.

„Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen. Saisonbereinigt gab es einen Rückgang“, so wird der Noch-Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, am 31. Januar 2017 anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg zitiert. Der Zusammenfassung des Monatsberichts Januar 2017 der BA kann man entnehmen:

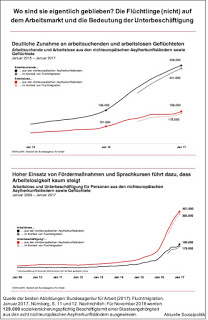

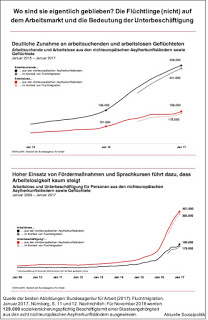

»Der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat sich weiter fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr 2016. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind allein aufgrund der üblichen Winterpause gestiegen, saisonbereinigt haben sie deutlich abgenommen. Die Arbeitslosigkeit liegt unter dem Vorjahreswert, die Unterbeschäftigung darüber, weil sie den zunehmenden Einsatz von Arbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen berücksichtigt. Ohne diesen Einfluss wäre auch die Unterbeschäftigung gesunken.« (S. 6)

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es seit Jahren ein leidiges Thema der Berichterstattung über den Arbeitsmarkt ist, dass die allermeisten Medien partout vollständig änderungsresistent sind gegenüber dem nun wirklich ebenfalls seit langem bekannten Problem, dass die offizielle Zahl der registrierten Arbeitslosen lediglich die Untergrenze abbildet. Nicht umsonst spricht die BA selbst in ihren Mitteilungen immer nach dieser Zahl gleich von der „Unterbeschäftigung“ – eine (nett formuliert) mehr als unglückliche Wortkrücke für real existierende Arbeitslosigkeit, man könnte auch von Rosstäuscherei sprechen.

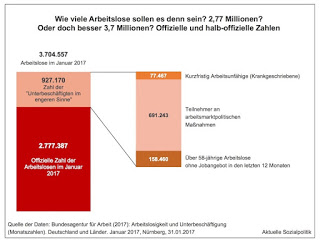

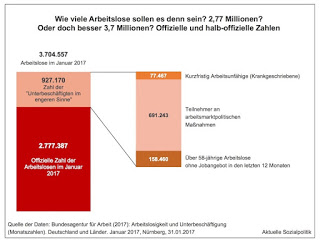

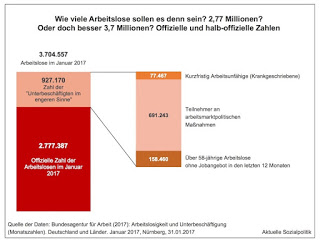

Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht das Problem: Für Januar 2017 werden als Untergrenze 2,77 Mio. Arbeitslose ausgewiesen – und so gut wie alle Medien und auch die Agenturen übernehmen das bis in die Schlagzeilen, vgl. als eines der vielen Beispiel die übernommene Meldung der Agentur Reuters: »Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Januar 2,777 Millionen Arbeitslose«, die unter die Überschrift gestellt wurde: 2,77 Mio. ohne Job: Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt moderat. Überall werden die Menschen mit dieser Zahl versorgt – nur macht es schon einen nicht nur rechnerischen Unterschied, ob man von 2,77 Mio. oder aber von 3,7 Mio., mithin also von 927.170 Arbeitslosen mehr berichten würde. Denn so groß ist die Zahl der „Unterbeschäftigten im engeren Sinne“. Wer darunter abgebucht wird, kann man der Abbildung entnehmen.

Und man muss jetzt doch nicht wirklich auch noch begründen, dass diese Zahl statt der 2,77 Mio. verwendet werden sollte. Denn dass die über 158.000 Arbeitslosen über 58 Jahre, die aber seit einem Jahr kein Jobangebot mehr bekommen haben, faktisch arbeitslos sind, erschließt sich von selbst (und sie bekommen ja auch weiter ihre Leistungen), werden aber nicht gezählt. Und dass die Teilnehmer am sechsten Kurs „Wie bewerbe ich mich in Zeiten des Internets richtig“ selbstverständlich weiter arbeitslos sind, ist offensichtlich.

Aber es ist eben auch und vor allem ein Medienproblem. In Österreich beispielsweise wird immer die Zahl der Arbeitslosen und der in Maßnahmen befindlichen Menschen zusammen genannt, während bei uns die mehr als 690.000 Maßnahmenteilnehmer in die „Unterbeschäftigung“ statistisch outgesourct werden.

Immer wieder wird das Thema mal aufgegriffen – so beispielsweise aktuell von Klaus Tscharnke von dpa in seinem Artikel Nicht jeder Arbeitsloser ist im Sinn der Statistik ohne Job. Er stellt die Tücken der Zahlen dar und weist dabei auch auf das Problem der „Unterbeschäftigung“ hin. Dabei zitiert er mich mit dieser Formulierung: »Der Koblenzer Arbeitsmarktforscher Professor Stefan Sell, der sich seit Jahren für mehr Transparenz auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, nimmt die Bundesagentur in Schutz: „Die Bundesagentur veröffentlicht alles, man muss nur tief genug hineinsehen.“ Tatsächlich findet, wer sucht, auch Kenngrößen jenseits der reinen Arbeitslosenzahl. Seit ein paar Jahren enthalten Pressemitteilungen der Bundesagentur etwa die Unterbeschäftigung.«

Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, das alles ihn Ordnung ist, sondern die BA muss sich an die gesetzlichen Vorgaben, wer wann als Arbeitsloser Gestalt annehmen darf, halten. Sie versucht allerdings in ihren Mitteilungen seit einiger Zeit kontinuierlich, die Unterbeschäftigung direkt nach den kleingerechneten offiziellen Arbeitslosen aus- und damit darauf hinzuweisen. Es wäre die Aufgabe der Presse, hier endlich wirklichkeitsnäher zu berichten und die bessere Zahl zu verwenden.

Besser, aber bei weitem noch nicht die ganze Heterogenität abbildend. Tscharnke geht einen Schritt weiter und argumentiert in seinem Artikel: »Nimmt man es ganz genau, müsste man eigentlich noch jene Männer und Frauen dazurechnen, die Arbeitsmarktforscher unter dem Begriff „Stille Reserve“ zusammenfassen. Nach Schätzungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) … dürften es rund 271.000 sein.« Das nun ist nicht so ganz einfach, er beschreibt diese Gruppe so: „Das sind“, so die Lesart der Bundesagentur, „beispielsweise Personen, die nicht direkt nach Arbeit suchen und sich deshalb auch nicht bei der örtlichen Arbeitsagentur als arbeitssuchend registrieren lassen, sondern vielmehr abwarten, ob sich ein passender Job anbietet.“ Für andere besteht die „Stille Reserve“ hingegen aus Menschen, die die häufig erfolglose Jobsuche resigniert aufgegeben haben, obwohl sie eigentlich gerne arbeiten würden. Zur „Stillen Reserve“ vgl. auch den Fachbeitrag von Martina Rengers (2016): Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in der Stillen Reserve. Ergebnisse für das Jahr 2015.

Soll man die nun mitzählen zu den Arbeitslosen? Und was wäre dann mit denen, die in „unfreiwilliger Teilzeit“ arbeiten müssen, also weniger, als sie wollen und oftmals eigentlich auch müssten, um über die Runden zu kommen? Dabei wären dann auch die zu bilanzieren, die gerne weniger arbeiten möchten (vgl. dazu weiterführend den Beitrag von Martina Rengers (2015): Unterbeschäftigung, Überbeschäftigung und Wunscharbeitszeiten in Deutschland).

Damit wären wir beim nächsten Punkt, an dem sich der Zahlensalat in seiner ganzen Größe zeigt. Die Fixierung auf die (offizielle) Zahl der Arbeitslosen wird nicht nur durch die hier diskutierte „Unterbeschäftigung“ fragwürdig, sondern die Größenordnung wird noch weitaus stärker unterzeichnet, wenn man einen Blick wirft auf die Zahl der Menschen, die sich im (kleinen), überschaubaren SGB III-System, also der Arbeitslosenversicherung, befinden und im SGB II-System, also der Grundsicherung für Arbeitsuchende, also Hartz IV. Auch dazu veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit eine instruktive Statistik.

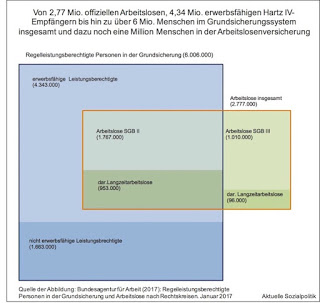

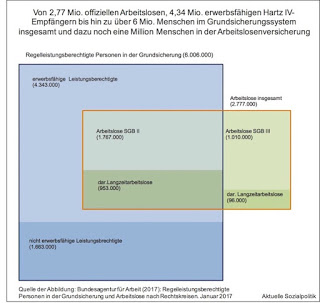

Man kann die so zusammenfassen: Von 2,77 Mio. offiziellen Arbeitslosen, 4,34 Mio. erwerbsfähigen Hartz IV-Empfängern bis hin zu über 6 Mio. Menschen im Grundsicherungssystem insgesamt und dazu noch eine Million Menschen in der Arbeitslosenversicherung. Das sind die relevanten Größenordnungen, um die es (nicht nur) in der politischen Diskussion gehen sollte.

Die Abbildung verdeutlicht zugleich, dass das, was umgangssprachlich als „Hartz IV-System“ bezeichnet wird, überaus heterogen ist und weit über die immer noch dominierende Vorstellung von „dem“ arbeitslosen Hartz IV-Empfänger hinausreicht. Denn von den 4,34 Mio. erwerbsfähigen SGB II-Leistungsberechtigten (hinzu kommen weitere 1,66 Mio. Nicht-Erwerbsfähige, vor allem Kinder bis 15 Jahre) tauchen „lediglich“ 1,767 Millionen in der Statistik der arbeitslosen Menschen auf (wobei man an dieser Stelle darauf hinweisen sollte, dass mittlerweile nur noch 30 Prozent aller offiziellen Arbeitslosen vom SGB III, also der Arbeitslosenversicherung, erfasst werden, die doch eigentlich für die Absicherung des Risikos Arbeitslosigkeit zuständig sein sollte). Was ist mit den anderen? Die sind doch als erwerbsfähig klassifiziert? Darunter befinden sich beispielsweise die „Aufstocker“, also Menschen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Leistungen vom Jobcenter beziehen. Oder die vielen Alleinerziehenden, die ein oder mehrere kleine Kinder zu betreuen haben. Oder Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Oder Auszubildende, die Leistungen beziehen. Man erkennt schnell, um was für ein buntes Universum ganz unterschiedlicher Lebenssachverhalte es sich handelt, wenn wir über „Hartz IV“ sprechen.

Und eine weitere Zahl kann man auch der Abbildung der BA entnehmen. Von den 1,767 Mio. Menschen, die im SGB II sind und als arbeitslos gezählt werden, sind 953.000 Menschen als Langzeitarbeitslose hervorgehoben – und diese Zahl ist auch noch eine Untergrenze, denn aufgrund der „schädlichen Unterbrechungen“ werden beispielsweise Hartz IV-Empfänger, die einen Ein-Euro-Job von sechs Monaten gemacht haben oder eine andere Maßnahme von z.B. drei Monaten nach dem Ende der Maßnahme statistisch wieder „jungfräulich“ gestellt, also ihre Arbeitslosigkeitszeit beginnt wieder bei Null, obgleich sie natürlich weiter faktisch langzeitarbeitslos sind (interessanterweise gelten diese „schädlichen Unterbrechungen“ dann nicht, wenn die Jobcenter Personen auswählen für bestimmte Förderprogramme, die das Merkmal „langzeitarbeitslos“ voraussetzen – woran man erkennen kann, wie willkürlich die statistische Regelung ist).

Und an dieser Stelle kommen wir abschließend zu den interessanten, zugleich teilweise erschreckenden Befunden einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der BA:

Seibert, Holger et al. (2017): Typische Verlaufsmuster beim Grundsicherungsbezug: Für einige Dauerzustand, für andere nur eine Episode. IAB-Kurzbericht, 04/2017, Nürnberg

Der Zusammenfassung kann man folgendes entnehmen:

»Der Bezug von SGB-II-Leistungen ist für die Betroffenen häufig von langer Dauer. Etwa eine Million Leistungsbezieher ist zwischen 2005 und 2014 ununterbrochen auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.

Eine Sequenzmusteranalyse auf Basis detaillierter Prozessdaten gibt Aufschluss über typische Erwerbsverläufe von Personen, die 2007 erstmals SGB-II-Leistungen erhielten.

Einem guten Viertel gelingt es, den SGB-II-Leistungsbezug durch die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung vergleichsweise schnell zu verlassen. Ein knappes Drittel verbleibt hingegen lange im Leistungsbezug und hat relativ wenig Kontakt zum Arbeitsmarkt.

Eine dritte Gruppe wiederum ist zwar relativ gut in den Arbeitsmarkt integriert, kann aber den Lebensunterhalt nicht ohne aufstockende SGB-II-Leistungen bestreiten.

Eine vierte Gruppe meistert den Ausstieg erst nach längerer Zeit.

Bei jüngeren Leistungsbeziehern zeigt sich, dass vor allem der Erwerb eines Ausbildungsabschlusses mittelfristig das Verlassen des Leistungsbezugs begünstigt. Unter denen, die keinen Bildungsabschluss erlangen, bleibt ein hoher Anteil längerfristig auf Leistungen angewiesen.«

In ihrem Fazit kommen die Forscher zu dem bereits angedeutet Ergebnis: »Es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen aber typischen Muster im Leistungsbezug, wobei eine deutliche Polarisierung zu erkennen ist: Einerseits finden sich Verlaufsmuster, bei denen es den Personen bereits während der ersten Beobachtungsjahre gelingt, den Leistungsbezug meist nachhaltig zu verlassen. Andererseits gibt es Personen, die beständig auf Leistungen angewiesen sind und nur in äußerst geringem Umfang in Beschäftigung zurückfinden. Bei einem Teil dieser Gruppe scheinen auch die eingesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in dieser längerfristigen Betrachtung von insgesamt sieben Jahren nicht zu einer nachhaltigen Integration zu führen. Allerdings fällt die Bildungsausstattung bei den Dauerbeziehern besonders niedrig aus: Hier dominieren fehlende Schulabschlüsse oder Hauptschulabschlüsse und nur eine Minderheit besitzt berufliche Bildungsabschlüsse. Aufgrund der Arbeitsmarktferne steht hier wohl eher ein langfristiges Heranführen an den Arbeitsmarkt im Vordergrund.« (Seibert et al. 2017: 8)

Nur genau dafür fehlen uns schlichtweg die sinnvollen Instrumente, beispielsweise eine moderne öffentlich geförderte Beschäftigung, gekoppelt mit Qualifizierung durch und über „echte“ Arbeit und nicht mehr (wenn überhaupt) das Maßnahmenhopping, das als Grundübel der deutschen Arbeitsmarktpolitik für diesen Personenkreis identifizierbar ist (vgl. dazu kritisch, aber auch mit Lösungsvorschlägen den Beitrag Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II vom 28. Juni 2016).

Und auch die Gruppe der „Aufstocker“ sollte nicht vergessen werden: »Auch andere Werdegänge sind zum Teil durch einen verstetigten Leistungsbezug gekennzeichnet, jedoch sind diese Personen nicht vom Arbeitsmarkt entkoppelt. Vielfach sind sie in Voll- oder Teilzeit beschäftigt, aufgrund ihres Beschäftigungsumfangs, der Entlohnung oder der Bedarfsgemeinschaftsgröße aber dennoch auf SGB-II-Leistungen angewiesen.«

Es geht hier nicht um eine überschaubar kleine Personengruppe, sondern Millionen Menschen sind auf dieses Gleis gesetzt. Das ist unerträglich für eine Gesellschaft, der Teilhabe von Bedeutung ist. Aber selbst, wenn wir mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen sein sollten, in der das keine Rolle mehr spielt, muss man darauf hinweisen, dass das Einsperren dieser Menschen in ein eben nicht-bedingungsloses Grundsicherungssystem – mit zahlreichen Auflagen und zu erfüllenden Voraussetzungen aus einer Welt, in der es grundsätzlich ein eigenständiges Leben außerhalb von Hartz IV geben kann durch irgendeine Erwerbsarbeit – überaus fragwürdig daherkommt.