Es wurde wieder angeliefert was das Zeug hält. Täglich waren es Millionen Pakete, die in den vergangenen vorweihnachtlichen Wochen an die Haustüren der Menschen geliefert wurden, die von Büchern bis hin zu den skurrilsten und kiloschweren Gütern des außeralltäglichen Lebens unzählige Waren im Internet bestellt haben und selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass die ihnen an die Haustür gebracht werden.

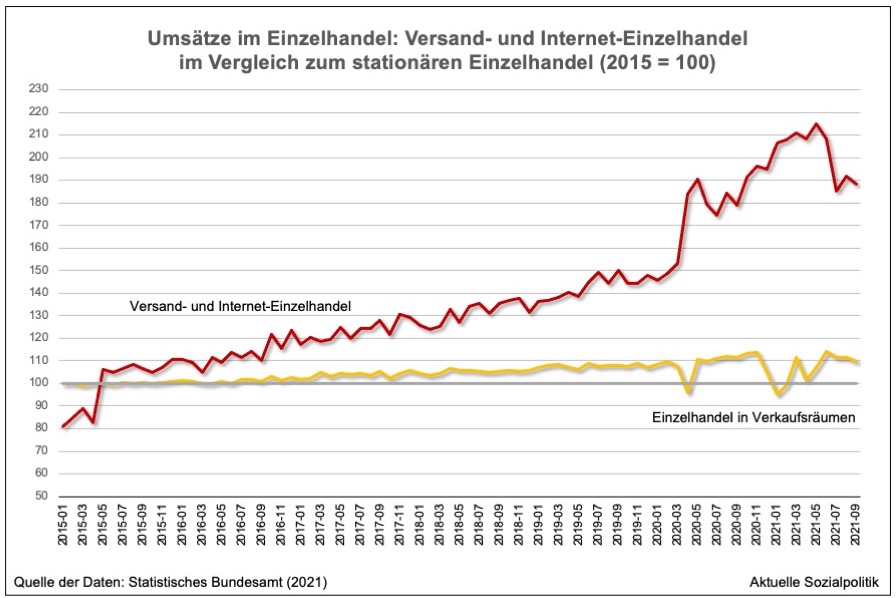

Und während der „klassische“ stationäre Einzelhandel nunmehr die zweite, durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie enttäuschende Weihnachtssaison abschreiben musste, boomt der Internet- und Versandhandel – der allerdings schon lange vor Corona abgehoben hat gemessen an der Umsatzentwicklung, während der Einzelhandel in Verkaufsräumen vor sich hinstagniert.