Wenn es eine Begrifflichkeit gibt, die den Blutdruck vieler Diskussionsteilnehmer nach oben treibt, dann die Ungleichheit. Für die einen ist die zunehmende Ungleichheit ein zentrales gesellschaftliches Problem, gerade in Deutschland – die anderen verweisen darauf, dass es das gar nich geben würde. Für die letztere Position vgl. beispielsweise Judith Niehues vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit ihrem Beitrag Die Mittelschicht ist stabiler als ihr Ruf. Das lässt das andere Lager nicht ruhen und als Antwort veröffentlichte Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Replik mit dem fast schon trotzig daherkommenden Titel Und die Ungleichheit hat doch zugenommen. Man ahnt schon, dass der eben nich eindeutige Begriff der Ungleichheit mit vielen Fallstricken verbunden ist, wenn man ihre Entwicklung in Zahlen auszudrücken versucht. Dann muss man genau hinschauen. Reden wir über die Ungleichheit beim Haushaltseinkommen, das sich aus mehren Quellen speist? Oder schauen wir uns die Entwicklung der Löhne an, mit denen die Arbeitnehmer nach Hause kommen? Oder geht es gar nicht nur um die (laufenden) Einkommen, sondern um die Verteilung des vorhandenen Vermögens?

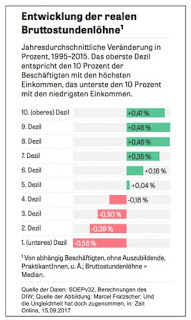

Verengt man beispielsweise den Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt und speziell der dort erzielten Löhne, dann muss man sehr wohl eine auseinanderlaufende Entwicklung zur Kenntnis nehmen, obgleich man immer wieder die Behauptung zu hören bekommt, die Lohnungleichheit in Deutschland hätte in den vergangenen Jahren nicht zugenommen, ganz im Gegenteil, gerade die unteren Lohngruppen hätten doch profitiert beispielsweise von dem gesetzlichen Mindestlohn.

Marcel Fratzscher kommt zu einem anderen Befund: Seit 1995 ist die Lohnungleichheit stark angestiegen: »Die unteren 40 Prozent erzielen heute sogar geringere Reallöhne, also Löhne nach Bereinigung der Inflation, als noch 1995. Die oberen 40 Prozent dagegen erlebten einen zum Teil sehr starken Anstieg ihrer Reallöhne. Es ist richtig, dass seit 2010 auch die Löhne am unteren Ende steigen, zum Teil durch die Einführung des Mindestlohns und zum Teil durch die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt. Aber im selben Zeitraum sind die Reallöhne für das obere Drittel stärker gestiegen als die in der Mitte und am unteren Rand der Einkommensverteilung.«

Am Ende seines Beitrags verweist Fratzscher auf einen wichtigen Punkt in der aktuellen Ungleichheitsdebatte (und die jetzt wieder auf der höheren Ebene der Einkommen der haushalte angesiedelt): Nicht wenige Ökonomen verweisen darauf, die Einkommensungleichheit sei seit 2005 in Deutschland nicht systematisch weiter gestiegen. Dazu seine Bewertung: »Selbst wenn man das Krisenjahr 2005 als Vergleichsjahr akzeptiert: Soll dies wirklich als Erfolg gefeiert werden? Ist es nicht eher ein Scheitern, wenn trotz Wirtschaftsbooms, Halbierung der Arbeitslosenquote und guten Wirtschaftswachstums die Einkommensungleichheit auf ihren historischen Höhepunkt von 2005 verharrt?«

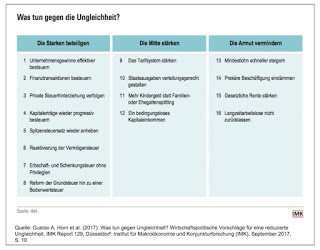

Auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört zu denen, die eine zunehmende Ungleichheit als Problem diagnostizieren. Und die IMK-Ökonomen bleiben nicht bei der Diagnose – über die man sich streiten kann – stehen, sondern sie haben auch Vorschläge vorgelegt, wie man die Ungleichheit bekämpfen könne – worüber man sich noch mehr streiten kann, vor allem, wenn jemand konkrete politische Maßnahmen zur Diskussion stellt. Dazu diese Veröffentlichung:

Gustav A. Horn et al. (2017): Was tun gegen Ungleichheit? Wirtschaftspolitische Vorschläge für eine reduzierte Ungleichheit. IMK Report 129, Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), September 2017

Ein zusammenfassender Bericht über die Vorschläge des IMK wurde unter die Überschrift Ein Drei-Säulen-Konzept gegen Ungleichheit und Armut gestellt. Eine Übersicht über die wichtigsten Vorschläge findet man auch in der Abbildung am Anfang dieses Beitrags.

Eine der drei Säulen steht unter der Überschrift „Die Starken mehr beteiligen“. Und die IMK-Ökonomen wagen sich auf ein Terrain, das in Deutschland besonders vermint ist – die Steuerpolitik. Ihre zentralen Forderungen: »Um Gutverdiener stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen, seien Änderungen des Steuersystems unumgänglich, so die Experten. Sie schlagen unter anderem vor, Unternehmensgewinne durch das Schließen von Schlupflöchern effektiver zu besteuern, private Steuerflucht konsequent zu verfolgen, den Spitzensteuersatz anzuheben, die überzogene Privilegierung von Unternehmenserben bei der Erbschaftsteuer abzuschaffen und die Vermögensteuer zu reaktivieren. Um auszuschließen, dass höhere Steuern Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, halten es die Wissenschaftler für sinnvoll, dass der Staat in solchen Fällen mit den geschuldeten Summen als stiller Teilhaber einsteigen kann. Die entsprechenden Anteile würde ein Staatsfonds verwalten.«

Und dann gibt es da noch einen weiteren höchst sensiblen steuerpolitischen Reformvorschlag, der zugleich relevant ist für eine der drängendsten sozialpolitischen Fragen – die Wohnungsfrage und der Anstieg der Mieten in vielen Gegenden unseres Landes, vor allem in den Städten:

»Ein wichtiger Schritt wäre darüber hinaus die Umwandlung der Grundsteuer in eine Bodenwertsteuer, so das IMK. Eine Reform der Grundsteuer, die mit 13 Milliarden Euro für einen erklecklichen Teil der kommunalen Einnahmen verantwortlich ist, sei wegen eines anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht ohnehin fällig. Der Übergang zu einer reinen Bodenwertsteuer hätte den Vorteil, dass die Belastung je Wohneinheit umso geringer ausfällt, je intensiver ein Grundstück genutzt wird. Das heißt: Die Bewohner von Ein- oder Zweifamilienhäusern, die oft auch die Eigentümer und vergleichsweise wohlhabend sind, werden stärker belastet. Die Bewohner von mehrgeschossigen Gebäuden – typischerweise Mieter – werden entlastet. Der größere Anreiz für die effiziente Nutzung von Grundbesitz dürfte zudem dazu beitragen, die Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten zu lindern.«

Ebenfalls fehlt nicht der Hinweis auf die unmittelbar nach der Finanzkrise im Schockzustand der Politik versprochene, mittlerweile auf die lange Bank geschobene Finanztransaktionssteuer. Das IMK plädiert für einen neuen Anlauf zur Einführung dieser Besteuerung: »Da die betroffenen Akteure an den Finanzmärkten in der Regel gut betucht sind, könnte eine solche Steuer nach Einschätzung der IMK-Forscher einen nennenswerten Beitrag zum Abbau der Ungleichheit leisten. Einen konkreten Vorschlag der EU-Kommission, der Steuersätze von 0,1 Prozent auf Wertpapiertransaktionen und 0,01 Prozent auf den Handel mit Derivaten vorsieht, gibt es bereits. Das Sitzlandprinzip soll dabei verhindern, dass sich Handelspartner der Besteuerung durch Verlagerung der Geschäfte entziehen.«

Und die vielbeschworene „Mitte“? Dazu findet man Vorschläge in der Kategorie „Die Mitte stärken“. Das IMK fordert hier mehr Kindergeld statt Ehegattensplitting und die Entlastung finanzschwacher Kommunen als Beitrag zu einer besseren öffentlichen Infrastruktur. Und für gewerkschaftsnahe Ökonomen nicht überraschend ist die Forderung an die Politik, das Tarifsystem zu stärken. Denn von Tarifverträgen profitiere insbesondere der mittlere und untere Bereich der Lohnverteilung, so die Wirtschaftswissenschaftler. Nur ist die Tarifbindung bekanntlich seit Jahren auf dem Sinkflug (vgl. hierzu beispielsweise den Beitrag Zur Entwicklung der Tarifbindung und der betrieblichen Mitbestimmung. Die Kernzone mit Flächentarifverträgen und Betriebsräten ist weiter unter Druck vom 5. Juni 2017).

Was aber soll und kann die Politik hier machen? »Als einfachen, aber wirkungsvollen Schritt empfehlen sie, Allgemeinverbindlicherklärungen zu erleichtern. Bislang ist vorgesehen, dass beide Tarifpartner einen gemeinsamen Antrag einreichen, dem ein paritätisch besetzter Tarifausschuss zustimmen muss. Zudem muss die Allgemeinverbindlichkeit „im öffentlichen Interesse geboten“ sein. Die Folge: Von 73.000 derzeitig gültigen Tarifverträgen sind nur 443 allgemeinverbindlich. Die Autoren der Studie sprechen sich dafür aus, dass Anträge vom Tarifausschuss nicht mehr mit Mehrheit bestätigt werden müssen, sondern nur noch mit Mehrheit abgelehnt werden können. So hätten die Arbeitgeber kein Vetorecht mehr. Zudem sollte der Begriff des „öffentlichen Interesses“ präzisiert werden.« Vgl. zu diesem wichtigen Punkt auch den Beitrag Tarifbindung mit Schwindsucht und die Allgemeinverbindlichkeit als möglicher Rettungsanker, der aber in der Luft hängt vom 9. Mai 2017.

Die Diskussion über ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ kennen viele. Die IMK-Ökonomen präsentieren einen Vorschlag, der eine semantische Nähe dazu hat, aber einem ganz anderen Ansatz folgt: Sie schlagen ein „bedingungsloses Kapitaleinkommen“ vor. Was muss man sich darunter vorstellen?

»Kapitaleinkünfte seien bei der Oberschicht konzentriert, weil die Angehörigen der unteren und mittleren Einkommensklassen kaum Ressourcen zum Investieren übrig haben. Abhilfe schaffen könnte ein Staatsfonds, der in Wertpapiere investiert und die Rendite jährlich zu gleichen Teilen an alle Bürger ausschüttet. Der Aufbau eines solchen Fonds könnte aus Haushaltsüberschüssen geleistet werden sowie aus stillen Beteiligungen an Unternehmen, die sich aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erbschafts- und der Vermögenssteuer ergeben, schreiben die Ökonomen.«

Nach dem Oben und der Mitte fehlt nun noch das Unten – die Vorschläge hierzu finden sich in der Rubrik „Die Armut reduzieren“. Auch hier eine klare und sicher diskussionsauslösende Ansage: »Geeignete Mittel gegen Armut wären der Analyse zufolge die Eindämmung prekärer Beschäftigung und eine Stärkung der gesetzlichen Rente.

Zusätzlich sollte der Mindestlohn schneller steigen.« Der Mindestlohn solle »stärker steigen als der Medianlohn. Das heißt: Die Kommission, die für die Anpassung zuständig ist, sollte sich nicht wie bisher allein an der Reallohnentwicklung orientieren, sondern einen Aufschlag einkalkulieren.«

Auch eine angemessene Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes ist hier Thema: »Der derzeitige Anpassungsmodus enthalte einen „Automatismus zu mehr Ungleichheit“. Denn als Maßstab diene die Entwicklung der Konsumausgaben beim ärmsten Fünftel der Haushalte. Das führe dazu, dass Hartz-IV-Empfänger in Zeiten gesamtwirtschaftlich steigender Reallöhne in der Einkommensverteilung immer weiter zurückfallen. Das könnte verhindert werden, indem die Anpassung an die Entwicklung des Mindestlohns gekoppelt wird. Der Abstand zum niedrigsten Lohn bliebe so unverändert, gleichzeitig würden die Arbeitslosen am steigenden Wohlstand beteiligt.«

Fazit: Das IMK hat hier konkrete und zugleich die Strukturen verändernde Vorschläge gemacht, über die man sich hoffentlich streiten wird. Aber keiner soll sagen, es gibt keine Alternativen zu dem angeblich „alternativlosen“ bisherigen Gang der Dinge.