Die echten Zahlen – so der Aufmacher der BILD-Zeitung am 22. August 2017. Offensichtlich, so die Botschaft, wurden wir bislang über irgendeine Wahrheit getäuscht mit falschen Zahlen und nun erfahren wir endlich, wie es wirklich ist. 59 Prozent der Flüchtlinge

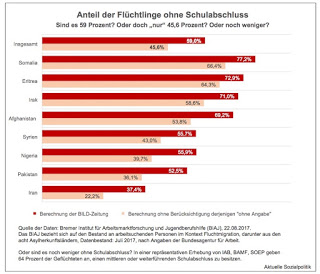

haben keinen Schulabschluss – so kann man es in der Online-Ausgabe der Zeitung lesen. Ergänzt wird das dann durch den Seriösität vermittelnden Zusatz: Bundesinstitut rechnet offizielle Zahlen auch.“ Wenn das keine Nachricht ist: »Die Anzahl der arbeitssuchenden Flüchtlinge ohne Schulabschluss ist weit höher als bisher offiziell angegeben. Ausgerechnet eine Bundesbehörde hat die Daten der Bundesagentur für Arbeit kritisch überprüft … Pikant: Das BIBB hatte Zahlen einer anderen Bundesbehörde nachgerechnet – der Bundesagentur für Arbeit (BA).« Da stellt sich natürlich die Frage, was denn bislang hinsichtlich des Merkmals „kein Schulabschluss“ angegeben wurde. Schaut man in die BA-Statistik, dann wird man hier die folgenden Zahlen für den Juli 2017 finden: Insgesamt geht es um 492.043 Personen im Kontext von Fluchtmigration, darunter aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia oder Eritrea. Von diesen werden 168.828 Personen „ohne Hauptschulabschluss ausgewiesen, was einem Anteil von nur 34 Prozent entsprechen würde – deutlich weniger als die von den BILD-Zeitung genannten 59 Prozent.

Wie kann es zu solchen Abweichungen kommen? Die BILD-Zeitung klärt uns auf – als ob sie eine geheime Statistik-Verschlierungssache aufgedeckt hat:

»Das BIBB hatte Zahlen einer anderen Bundesbehörde nachgerechnet – der Bundesagentur für Arbeit (BA). In deren Statistik zu den Bildungsabschlüssen der knapp 500.000 arbeitssuchenden Migranten fiel auf, dass rund 25 Prozent der Personen keine Angaben gemacht hatten.

Das BIBB hält es für „nicht unwahrscheinlich“, dass die Betroffenen die Angabe verweigerten, weil sie in Wahrheit keinen Abschluss haben. Daraufhin wurden sie vom BIBB der Gruppe derer ohne Schulabschluss zugerechnet. Ergebnis: Im Schnitt 59 Prozent der Arbeitssuchenden aus den wichtigsten Asylländern haben keinen Schulabschluss.«

Ganz offensichtlich bezieht sich die BILD-Zeitung auf diese Veröffentlichung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB):

Friedel Schier (2017): Welche schulische Vorbildung bringen Geflüchtete für die Berufsausbildung mit?, Bonn 2017

An dieser Stelle hat sich eine interessante Kontroverse entzündet. So versuchte sich der Bayerische Rundfunk als „Faktenchecker“ und widersprach der BILD-Zeitung, die ja behauptet, das BIBB habe nachgerechnet: »Stimmt nicht, heißt es dazu auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks beim BIBB. Es sei nicht Aufgabe des BIBB, Zahlen der Bundesagentur nachzurechnen, und weiter: „Die Aussage ’59 % der Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss‘ wurde seitens des BIBB nicht getroffen, da sie sachlich nicht richtig ist.“ (Bundesinstitut für Berufsbildung).« Das kann man dem Beitrag Wie viele Flüchtlinge sind ohne Schulabschluss? entnehmen.

Hier muss man allerdings kurz innehalten und einen Blick werfen in die Original-Veröffentlichung des BIBB. Und dort findet man dann tatsächlich diese Formulierung: »Wenn man in der BA-Statistik die Zahl der Personen ohne Abschluss zu den Personen ohne Angaben hinzurechnet, was aufgrund der besonderen Situation der Personen und des Fluchthintergrundes nicht unwahrscheinlich ist, verfügen gut 50 % der Schutzberechtigten über keine (abgeschlossene) Schulbildung.« Insofern hat die BILD-Zeitung an dieser Stelle nicht falsch berichtet.

Die Kritik aus den Reihen des Bayerischen Rundfunks wollte die BILD-Zeitung nicht auf sich sitzen lassen und auf Twitter entwickelte sich ein heftiger Schlagabtausch – vgl. dazu den Artikel Bild-Chef Reichelt vs. die Faktenchecker vom BR: das Problem mit einer Flüchtlings-Überschrift: »Bild-Chef Julian Reichelt und Bild-Politikchef Nikolaus Blome wehren sich öffentlich auf Twitter gegen einen Bericht des „Faktenfuchs“ vom Bayerischen Rundfunk. Die Faktenchecker hatten den Bild-Aufmacher vom Dienstag („So viele Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss“) kritisiert. Schaut man sich die Fakten an, haben beide Parteien in gewisser Weise recht. Die Bild-Schlagzeile bleibt für sich genommen aber hoch problematisch.«

Zurück zu den „Faktencheckern“ des Bayerischen Rundfunks: Sie haben ja beim BIBB nachgefragt und von dort dann diese Erläuterungen erhalten:

»Das BIBB rät in seiner schriftlichen Stellungnahme an den BR zur Vorsicht mit der Statistik. Die zugrunde gelegten Zahlen beziehen sich nämlich demnach gar nicht auf alle Flüchtlinge, wie man aufgrund der Überschrift in der „Bild“ glauben könnte, sondern lediglich auf diejenigen Flüchtlinge, die noch Arbeit suchen. Das heißt: Alle Flüchtlinge, die schon Arbeit gefunden haben – zum Beispiel weil sie eine gute Ausbildung haben – kommen in der Rechnung mit den genannten 59 Prozent ohne Schulabschluss gar nicht vor.

Die ursprünglichen Zahlen sind auch differenzierter. 121.458 Arbeitssuchende machten KEINE Angaben zu ihrer schulischen Vorbildung. Also wurden sie bei den Zahlen in der „Bild“ kurzerhand als Flüchtlinge ohne Schulabschluss gerechnet. Doch wenn jemand keine Angaben gemacht hat, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass er keinen Schulabschluss hat.«

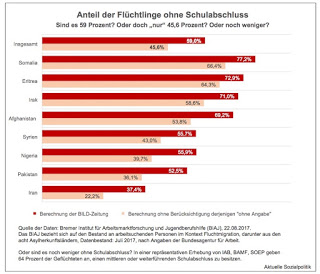

An diesem Punkt setzt auch die rechnerisch fundierte Wortmeldung von Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) vom 22.08.2017 an: BILD und die Flüchtlinge ohne Schulabschluss. Die Darstellung in der Abbildung basiert auf seinen Berechnungen in Abgrenzung zu den von der BILD-Zeitung ausgewiesenen Anteilswerten. Während BILD alle ohne einen Hauptschulabschluss mit allen Personen, für die „keine Angabe“ ausgewiesen wird, addiert und dann durch alle Arbeitsuchenden geteilt hat, geht Schröder hin und dividiert die Personen ohne Hauptschulabschluss durch die Personen insgesamt abzüglich derjenigen, bei denen „keine Angabe“ notiert ist. Dadurch erhält man das richtige Anteilsverhältnis bezogen auf die, für die konkrete Angaben vorliegen.

Und auch das IAB der Bundesagentur für Arbeit hat sich explizit zu der Kontroverse zu Wort gemeldet, unter dieser Überschrift: Annähernd zwei Drittel der Geflüchteten haben einen Schulabschluss – eine Überschrift, die nun ganz anders daherkommt als das, was BILD berichtet hat. Auch hier wird auf die bereits angesprochene methodische Schwachstelle hingewiesen, dass es viele Gründe gibt, warum in der BA-Statistik keine Angaben zum Schulabschluss vorliegen und man die dort eingeordneten Personen nicht automatisch der Gruppe ohne Schulabschluss zuschlagen kann und darf.

»Die Ursachen, warum keine Angaben zu den Schulabschlüssen vorliegen, sind vielfältig: fehlende oder nicht vollständige Angaben der Arbeitsuchenden, fehlende Zertifikate und andere Dokumente, Probleme der Zuordnung aufgrund unvollkommener Informationen über im Ausland erworbene Abschlüsse, ö. Ä. Im Durchschnitt liegen für gut 11 Prozent der Arbeitsuchenden keine Angaben zu den Schulabschlüssen vor, bei ausländischen Staatsbürgern ist der Anteil deutlich höher. Vor diesem Hintergrund ist die Schlussfolgerung, dass Personen, für die keine Angaben zu den Schulabschlüssen vorliegen, über keine Schulabschlüsse verfügen, nicht korrekt.«

Hinzu kommt:

»Darüber hinaus bezieht sich die zitierte Statistik der BA nur auf die arbeitsuchenden Geflüchteten, nicht auf die Geflüchteten insgesamt. Da die erwerbstätigen Geflüchteten im Durchschnitt besser als die als arbeitsuchend registrierten Geflüchteten qualifiziert sind, ergibt sich folglich ein verzerrtes Bild, das die tatsächliche Qualifikation der Geflüchteten unterschätzt.«

Und dann zitieren sie eine andere Quelle mit anderen Ergebnissen zum Thema Schulabschlüsse: »In einer repräsentativen Erhebung … (IAB, BAMF, SOEP) geben 64 Prozent der Geflüchteten an, einen mittleren oder weiterführenden Schulabschluss zu besitzen.« Etwas genauer erfahren wir:

»Ein repräsentatives Bild über die Schulbildung der Geflüchteten lässt sich aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten ableiten. Die erste Welle dieser Erhebung umfasst 4.816 Geflüchtete im Alter von 18 Jahren und älter, die vom 1.1.2013 bis zum 31.1.2016 nach Deutschland zugezogen sind und im zweiten Halbjahr 2016 befragt wurden. Nach den Ergebnissen dieser Befragung verfügen 64 Prozent der erwachsenen Geflüchteten, die Angaben zu ihrer Schulbildung gemacht haben, über eine abgeschlossene Schulbildung. 25 Prozent haben mittlere, 35 Prozent weiterführende und 4 Prozent sonstige Schulabschlüsse erworben.

Es haben allerdings knapp 8 Prozent der Befragten keine Angaben zu ihrem Schulbesuch und -abschlüssen gemacht. Selbst unter der extrem unwahrscheinlichen Annahme, dass in dieser Gruppe niemand einen Schulabschluss erworben hat, beliefe sich der Anteil der Personen mit abgeschlossener Schulbildung in der Grundgesamtheit der erwachsenen Geflüchteten immer noch auf 59 Prozent. Es ist folglich sehr wahrscheinlich, dass zwischen 60 Prozent und zwei Dritteln der Geflüchteten einen Schulabschluss erworben haben.«

Nun mag der eine oder andere etwas verwirrt auf der Strecke bleiben – aber man kann und muss das hinsichtlich einer immer notwendigen Einordnung und Bewertung in einen realistischen Kontext stellen, der zudem verzerrt sein kann und ist durch bestimmte mitlaufende Interessen.

Man kann bilanzieren, dass die Überschrift auf der Titelseite der BILD-Zeitung schlichtweg falsch ist, aber seine Funktion sicher erfüllt hat: Es soll hängen bleiben, dass „die“ meisten Flüchtlinge nicht mal einen Schulabschluss haben. Auch wenn das ein genauerer Blick auf die Daten und deren Hintergründen wie hier gezeigt gar nicht hergibt.

Auf der anderen Seite könnte man der gleichsam entgegengesetzten Überschrift des IAB, dass zwei Drittel der Geflüchteten einen Schulabschluss haben, ebenfalls kritisch begegnen und darauf hinweisen, dass die sich auf eine Befragung ausgewählter Flüchtlinge in der zweiten Jahreshälfte handelt, die – bei aller Anerkenntnis der Forschungsleistung – immer und bei diesem Personenkreis sicher ziemlich stark mit Unsicherheit behaftet ist was die behauptete Repräsentativität angeht.

Aber selbst wenn wir die deutlich höheren Werte, die vom IAB in die Debatte geworfen werden, akzeptieren, muss man inhaltlich weitergehen und Anschlussfragen hinsichtlich solcher Bilanzierungen stellen:

»Insgesamt zeichnet sich also eine Polarisierung in der Schulbildung ab: vergleichsweise hohe Anteile von Personen, die weiterführende Schulen abgeschlossen oder besucht haben, stehen ebenfalls hohen Anteilen gegenüber, die nur eine Grundschule oder gar keine Schule besucht haben.«

Das wird vom IAB auch getan: »Auch bei denjenigen, die mittlere oder weiterführende Schulen besucht haben, muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund von Unterschieden in der Qualität und Struktur der Bildungssysteme Defizite bestehen, die eine besondere Förderung, etwa beim Übergang in Ausbildung und Hochschulbildung, erforderlich machen.«

Das ist der eine Punkt: Selbst die Angabe eines (formalen) Schulbildungsabschlusses suggeriert möglicherweise eine Vergleichbarkeit, die es so nicht geben kann. Logischerweise muss sich die Schulbildung im Irak oder in Syrien unterscheiden von der in Deutschland. Selbst und gerade eine absolvierte Hochschulausbildung bedeutet gerade nicht, dass man sich in einem ganz anders strukturierten Land wie Deutschland auf einem vergleichbaren Niveau bewegen kann.

Das gilt noch mehr für den – ob explizit oder implizit – in den Raum gestellten „Vorwurf“, viele Geflüchtete hätten ja noch nicht einmal eine Schulbildung. Es handelt sich hier in vielen Fällen um Menschen, die aus Kriegs- bzw. Bürgerkriegsländern geflüchtet sind (was auch in sicher nicht wenigen Fällen erklären mag, warum die keine ordnungsgemäße Dokumentation einer eventuell vorhandenen Schulbildung im Gepäck haben, weil das sicher nicht auf der Prioritätenliste mitzunehmender Sachen oben stand oder stehen konnte).

Möglicherweise schwingen bei dem einen oder anderen Enttäuschungen mit, dass es eben oftmals nicht „Fachkräfte“ gewesen sind, die im Zuge der Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland gekommen sind. Die Flüchtlingszuwanderung ist aber eben auch keine (gewesen), die nach diesem Kriterium selektiert hat, wie das beispielsweise bei gesteuerten Zuwanderungssystemen wie in Kanada der Fall ist. Das muss man eben unterscheiden, wenn man die Angekommenen beurteilt. Aber wenn man einem in den vergangenen Jahren in Afghanistan aufgewachsenen Menschen, der keine Schulbildung erfahren konnte in seinem Herkunftsland, hier bei uns aufnimmt, dann darf man sich nicht der Einsicht verschließen, dass es sehr langwierig und in nicht wenigen Fällen auch fast unmöglich sein wird, alle in unser System zu integrieren und ihnen zu einer Erwerbsarbeit zu verhelfen, die sie von den Infusionströpfen der Transferleistungen unabhängig werden lassen. Das bedeutet, dass viele der Flüchtlinge und ihre Angehörigen auf viele Jahre im Grundsicherungssystem verbleiben werden. Das nicht offen auszusprechen, befördert nur diejenigen, die gegen Flüchtlinge agitieren und Stimmung machen.

Der eigentliche Punkt ist dennoch und unausweichlich die Frage, wie man mit diesen Menschen umgeht, wenn man ihnen – und sei es auf Zeit begrenzt – den Aufenthalt in Deutschland zugesteht. Sprachkurse, Bildung und Ausbildung sowie Beschäftigung als notwendige Investitionen sind dann die mehr als naheliegenden Schlussfolgerungen, die man ziehen muss, selbst wenn einem diese Zuwanderung nicht gefällt. Gleichsam aus eigenem Interesse für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dass da einiges schwer im Argen liegt, ist für jeden unvoreingenommenen Beobachter offensichtlich. Aber die unterlassenen Aktivitäten in diesem Bereich werden sich bitter rächen. Das aber ist ein neues Fass, das aufgemacht werden müsste, derzeit aber irgendwie kaum bis gar nicht mehr in der politischen Debatte auftaucht.

In diesem Kontext sei abschließend auf eine neue Studie hingewiesen, die genau darauf einen kritischen Blick wirft:

Jörg Bogumil, Jonas Hafner und André Kastilan (2017): Städte und Gemeinden in der Flüchtlingspolitik. Welche Probleme gibt es – und wie kann man sie lösen? Studie im Auftrag der Stiftung Mercator, Essen 2017

Martin Korte hat seinen Artikel über diese neue Untersuchung so überschrieben: Studie: Träge Bürokratie bremst Integration von Flüchtlingen und eine gute Zusammenfassung geliefert.

Die mangelhafte Zusammenarbeit von Verwaltungen und Behörden bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms behindert die Integration und verschlingt unnötig viel Zeit und Geld. Die Studie fordert die Bundesregierung auf, die Zuständigkeiten im Bereich Asyl und Integration neu zu ordnen.

»Bogumil untersuchte das Verwaltungshandeln der Kommunen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 und stützte sich dabei vor allem auf Erkenntnisse der Städte Arnsberg und Bochum. „Wir haben ein Kompetenz- und Organisationsversagen festgestellt“ … „Dass daraus kein Staatsversagen geworden ist, verdanken wir den Kommunen, die mit Flexibilität und Improvisationskunst auf die Probleme reagiert haben.“«

Die Politik müsse vor allem das Zuständigkeits-Durcheinander im Bereich Asyl und Integration beenden. „Jeder macht das vermeintlich Richtige, aber niemand ist für den Gesamtprozess verantwortlich“, kritisierte Bogumil. Dazu als Beispiel die Sprachkurse:

»Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) organisiere den ersten Sprachkurs über seine Außenstellen, stimme sich dann aber nicht mehr mit den Anbietern vor Ort über Folgekurse ab. Ob Flüchtlinge weiter Deutsch lernen könnten, bliebe häufig deshalb dem Zufall überlassen. Beispiel Zeugnisse: Alle ausländischen Abschlüsse unterhalb des Gymnasiums werden von der Bezirksregierung Köln begutachtet. Weil die aber nicht genug Personal habe, dauere eine Beurteilung bis zu sechs Monaten. „Bürokratie bremst Integration“, sage Bogumil.«

Eine der Forderungen von Bogumil et al. betrifft einen Bereich, der auch schon in diesem Blog immer wieder angesprochen wurde:

»Das Asylbewerberleistungsgesetz solle abgeschafft werden. „Die aktuelle Regelung zum Leistungsbezug durch Geflüchtete bedeutet einen enormen Verwaltungsaufwand, obwohl tatsächlich nur sehr geringe Leistungsunterschiede bestehen“, so Bogumil. Eine generelle Öffnung von Hartz IV für Asylbewerber würde Abhilfe schaffen.«

Denn im Hartz IV-Bezug landen die meisten von ihnen sowieso. Dann kann man das dahinter stehende System auch von Anfang an mit der Aufgabe betreuen und darüber eine Gesamtverantwortung herstellen – aber natürlich nur, wenn man gleichzeitig die Jobcenter nicht nur quantitativ-personell, sondern auch qualitativ ausgestattet und entwickelt hätte oder das tun würde.

In der Bogumil-Studie wird konstatiert, dass die Kommunen Fehler ausbaden müssen, die Bund und Länder zu verantworten haben. »Doppelarbeit und mangelhafte Kommunikation sind die wichtigsten Defizite, die Bogumil ermittelt hat. Er kritisiert vor allem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Weil es nicht effizient arbeite, sei es dafür verantwortlich, dass zahlreiche Syrer vor den Verwaltungsgerichten mit ihren Klagen gegen abgelehnte Asylbescheide erfolgreich seien.«

Und eine solche Diagnose sollte nachdenklich stimmen; „Wir haben eine Misstrauensverwaltung“, sagt Bogumil. „Sie beruht einzig und allein darauf, Missbrauch zu entdecken und nicht zu helfen.“ Die Bürokratie fresse Zeit und Geld. Und sie belaste nicht nur die Flüchtlinge selbst, sondern auch ehrenamtliche Helfer, die angesichts zahlreicher verfahrenstechnischer Stolpersteine am Sinn ihrer Tätigkeit zweifelten.«