Die Gewerkschaft ver.di führt seit Jahren einen irgendwie aussichtslos erscheinenden Kampf gegen einen Konzern, in dessen amerikanischer DNA die grundsätzliche Ablehnung von Gewerkschaften und deren Tarifverträge tief eingebrannt ist. Es geht, wie man unschwer erraten kann, um Amazon – und dieses Unternehmen steht wie kaum ein anderes für die (nett formuliert) Ambivalenzen eines Teils der modernen Arbeitswelt, vor allem aus europäischer, erst recht aus deutscher Sicht. Auf der einen Seite steht dieses sich über den Globus ausbreitende Unternehmen für die Schattenseiten einer als menschenfeindlich charakterisierten Arbeitswelt, mit einem totalen Zugriff auf die Arbeitnehmer und einer bis ins Detail optimierten Effiziensteigerungsstrategie, zu der auch das Einatmen und Ausspucken befristet Beschäftigter für die Saisongeschäftsteile des Online-Handels gehört, inklusive der angesprochenen Verweigerung einer Einordnung in die Tarifwelt. Auf der anderen Seite wird immer wieder auch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen nicht die niedrigsten Löhne zahle und vor allem, dass es auch Menschen, die beispielsweise seit Jahren arbeitslos waren und die in vielen anderen Unternehmen nicht mal in die Nähe eines Vorstellungsgesprächs kommen, eine Chance auf Beschäftigung gibt.

Man kann allerdings die Entwicklung von Amazon auch als Chiffre verstehen für grundsätzliche Fragen, wohin die Reise auf einem Teil des Arbeitsmarktes geht. Und nicht nur dort: Offensichtlich halten aus andere Branchen das Geschäftsmodell von Amazon für eine erfolgversprechende Schablone, hierzu beispielsweise dieser Artikel: Aus dem Aldi der Lüfte soll das Amazon des Reisens werden: »Schnell, billig, rücksichtslos – mit dem Konzept hat die irische Fluglinie Ryanair die Luftfahrt revolutioniert. Nun baut Konzernchef Michael O’Leary sie zum digitalen Tourismuskaufhaus aus.« Dahinter steht auch eine gewisse Bewunderung des bisherigen Entwicklungsmodells von Amazon, dazu beispielsweise dieser Artikel von Thorsten Schröder: Amazon ist überall: »Ein reiner Onlinehändler? Von wegen. Der Konzern aus Seattle dominiert eine ganze Reihe von Branchen. Das Netz und seine Nutzer sind längst abhängig von ihm.« Die bisherige Geschichte von Amazon ist nicht nur eine des gewaltigen Größenwachstums und der Realisierung der damit verbundenen Größenvorteile, sondern Amazon breitet sich systematisch in vor- und nachgelagerte Bereiche aus, wenn es denn passt. Vgl. dazu am Beispiel der Paketdienste den Beitrag Die Amazonisierung der Gesellschaft schreitet voran und Amazon stellt die Systemfrage auch bei den Paketdiensten vom 18. Februar 2016.

Aber zurück zu dem hier besonders interessierenden Thema der Beschäftigung und der Arbeitsmarktbedeutung von Amazon. Ein Teil der harschen Kritik an Amazon ist eine Folge des bisherigen Geschäftsmodells, in den großen Verteilzentren des Online-Händlers, da, wo also die Welt der Daten in realwirtschaftlichen Distributionsprozesse übersetzt werden muss, viel menschliche Arbeitskraft einzusetzen, hoch standardisiert und möglichst schnell und möglichst kostengünstig. Und das muss natürlich Folgen haben für die Organisation des Arbeitsprozesses an sich, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht und aus Sicht der Betroffenen und der Arbeitnehmervertreter anders bewertet wird.

Die eine, kritische Perspektive kann man beispielsweise diesem Interview mit einem Gewerkschafter entnehmen: „Amazon will alleine entscheiden“: »Thomas Voss erklärt, wie die Amazon-Angestellten unter dem digitalisierten Taylorismus leiden.« Der Mann ist Fachgruppensekretär für den Versand- und Onlinehandel bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Er beginnt mit einer kompakten Zusammenfassung der beobachtbaren Entfaltung des Geschäftsmodells von Amazon – und warum dieses Unternehmen so enorm erfolgreich ist:

»Bei Amazon gibt es keine Grenzen, im Gegenteil. Das erklärte Vorhaben von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist es, in den entscheidenden Märkten ein Monopol durchzusetzen. Dafür investiert Amazon auf Teufel komm raus in neue Geschäfte: In Deutschland hat Amazon etwa den früheren Baumarktführer OBI abgelöst, ist unlängst in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen und will bald auch mit Autos handeln. Zusätzlich zu den Handelstätigkeiten produziert der Konzern bereits eigene TV-Serien oder Smartphones und vergibt Kredite an Unternehmen … Bei Amazon erledigen die Kunden zentrale Arbeitsschritte des Einzelhandels per Mausklick. Sie tätigen die Bezahlung selbst und beraten sich gegenseitig durch Produktbewertungen. Die Kosten für ausgebildete Fachkräfte wie Kassierer oder Berater fallen somit weg. Amazon kann sich dadurch auf die Optimierung der logistischen Tätigkeiten konzentrieren. Hier verbindet das Unternehmen die Instrumente der Digitalisierung mit einer tayloristischen Arbeitsteilung.«

Nun wird sich dem einen oder anderen zwei Fragen stellen: Was muss man sich unter der Verbindung von Digitalisierung mit einer tayloristischen Arbeitsteilung vorstellen und warum wird das dann von vielen Menschen gemacht, wo doch ansonsten in der Industrie der Bewegungsimpuls bei standardisierten Prozessen in Richtung Automatisierung geht?

Beginnen wir mit der „Verbindung von Digitalisierung mit einer tayloristischen Arbeitsteilung“:

»Die Waren werden in Lagerhallen so groß wie mehrere Fußballfelder nach dem Chaosprinzip gelagert. Der Computer teilt die Lagerpositionen der Produkte auf den Regalen so ein, dass so wenig Platz wie möglich benötigt wird. Folglich gibt es keine Abteilungen für Warengruppen; die Zahnbürste liegt neben dem Autoreifen und den Kondomen. Einige Angestellte packen den ganzen Tag die ankommenden Waren aus, registrieren sie per Handscanner und andere räumen sie dann auf Anweisung ihres Handscanners in die Regale. Die sogenannten Picker holen die bestellten Produkte aus den Regalen und weitere Beschäftigte kümmern sich um das Beladen der Lkws. Durch die kleinen, vom Handscanner gesteuerten Arbeitsschritte erzielt Amazon mit viel weniger Menscheneinsatz bedeutend größere Umsätze als konkurrierende Einzelhändler.«

Thomas Voss beschriebt die aus seiner Sicht fatalen Folgen für die Beschäftigten so: »Sie müssen ihren Kopf komplett ausschalten, um die extrem monotonen Tätigkeiten acht Stunden lang ausführen zu können. Die Leistungsvorgaben sind dabei enorm: Ein Picker muss rund zwei Produkte pro Minute aus den Regalen nehmen und in eine kleine Plastikwanne legen. Er rennt computergesteuert durch die Lagerhallen und wird dabei permanent kontrolliert, denn die Daten des Handscanners stehen den Vorgesetzten jederzeit zur Verfügung. Überdurchschnittlich viele Amazon-Angestellte leiden an psychischen Erkrankungen, was wir unter anderem auf die monoton kontrollierten Abläufe zurückführen. Die Amazon-Bosse haben darauf ihren Interessen entsprechend reagiert: Sie verteilen Gesundheitsprämien, damit man krank zur Arbeit geht.«

Stichwort „Gesundheitsprämie“: »Fieber, Rücken, Magen-Darm: Krankheiten sind bekanntlich ein Teil des Lebens. Doch der Versandhändler Amazon will sich nicht so mit ihnen abfinden. Mitarbeiter, die nicht so oft krank sind, sollen eine Prämie bekommen – allerdings nur, wenn das gesamte Team mitzieht«, so Martin Scheele in seinem Artikel Gold für Gesunde. Um den Krankenstand in seinen Logistikzentren zu senken, gibt es beim Online-Versandhändler Amazon seit vergangenem Jahr eine Anwesenheitsprämie für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter bekommen aktuell in fünf der neun Versandzentren als Bestandteil einer aus mehreren Komponenten bestehenden Erfolgsprämie auch mehr Geld, wenn sie sich seltener krank melden.

Nun kann man schon darüber diskutieren, ob solche Prämien für das Fehlen krankheitsbedingter Ausfalltage wirklich sinnvoll sind – man kann sich viele Gegenargumente vorstellen, selbst betriebswirtschaftliche im engeren Sinne, beispielsweise wenn sich kranke Mitarbeiter zur Arbeit schleppen oder andere Kollegen anstecken, nur um den eigenen Bonus nicht zu gefährden. Aber Amazon legt gleich noch eine ordentliche Schippe drauf:

»Dabei koppelt Amazon diesen Gesundheitsteil an einen Gruppenbonus. Um die maximal mögliche Prämie von zehn Prozent des monatlichen Bruttogehaltes zu erhalten, zählen nicht nur die Krankheitstage des einzelnen Mitarbeiters, sondern auch der Krankenstand des gesamten Teams, in dem er arbeitet. Jeder, der sich krank meldet, gefährdet damit nicht nur seinen eigenen Bonus, sondern schwächt auch den Wert, den seine Kollegen erreichen können.«

Peter Fahrenholz kommentiert die Vorgänge bei Amazon unter dieser Überschrift: Perfide. Der Versandhändler stigmatisiert kranke Mitarbeiter: »Bestandteil des Systems ist ein sogenannter Gruppenbonus. Wer krank wird, schadet automatisch auch seinen Kollegen, denn er zieht damit den Wert des ganzen Teams nach unten. Auf raffinierte Weise wird die Belegschaft dazu gebracht, selber dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig Krankmeldungen gibt – da braucht kein Chef mehr den Buhmann spielen. Krankheit ist in der Welt von Amazon nicht nur ein persönliches Schicksal, sondern sie wird zu einem sozialen Makel. Wer krank ist, so die Logik, schadet der Gemeinschaft.«

Wieder zurück zu den Ausführungen von Thomas Voss das System Amazon aus seiner Sicht betreffend:

»Amazon bezahlt nicht die billigsten Gehälter in Deutschland, das muss man sagen. Von den zehn bis zwölf Euro Stundenlohn kann man einigermaßen leben – wenn man eine Familie hat, wird es schon schwieriger. Bei Amazon ist in erster Linie eine hohe Flexibilität bei der Anzahl der Beschäftigten entscheidend, da die Bestellvolumina stark schwanken. Rund 15 Prozent der Belegschaft haben Teilzeitjobs und 20 Prozent sind befristet angestellt, normalerweise für ein Jahr. Für die Weihnachtszeit kommen nochmals 100 Prozent Saisonkräfte hinzu, um für zwei Monate die Umsatzgipfel zu bewältigen. Amazon hat seine Standorte ganz gezielt in strukturschwachen Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit errichtet. Dort können Arbeiter ohne wirkliche Qualifizierung Arbeit finden.«

Natürlich wird der Gewerkschafter auch konfrontiert mit der Frage nach den seit Jahren ablaufenden – und bislang hinsichtlich des eigentlichen Ziels erfolglosen – Streikaktionen bei Amazon in Deutschland. Er versucht, in einem ersten Schritt die Haben-Seite herauszustellen (»In sieben der neun Standorte Deutschlands wird die Arbeit regelmäßig niedergelegt. Mittlerweile ist fast ein Drittel der Amazon-Belegschaft hierzulande gewerkschaftlich organisiert. Das ist beachtlich hinsichtlich des hohen Anteils von Angestellten mit Teilzeit- oder befristeten Verträgen«), um dann zum eigentlichen Kern des Problems vorzustoßen:

»Unser Problem ist, dass wir es mit einem globalen Titan zu tun haben: Wenn deutsche Standorte die Arbeit niederlegen, kann Amazon die Lieferungen innerhalb von zwei bis drei Stunden nach Polen oder in die Tschechische Republik auslagern. Die dortigen Standorte dienen ausschließlich der ergänzenden Belieferung des deutschen Marktes. Wenn deutsche Standorte streiken, ist es also gut möglich, dass die bestellte Bohrmaschine aus Polen versandt wurde – der Kunde merkt keinen Unterschied. Wir können Amazon am besten unter Druck setzen, wenn aus unserem deutschen Arbeitskampf ein europäischer wird.«

Hier sind wir an einer ganz zentralen Problemstelle angekommen: Die grenzüberschreitende Organisation der logistischen Welt von Amazon ermöglicht es, den (möglichen) Druck im Inland durch Arbeitskampfmaßnahmen aufzufangen und zu kompensieren. Und dass es den Beschäftigten in Tschechien oder Polen noch schlechter geht als den in Deutschland muss wohl nicht besonders herausgestellt werden – vgl. dazu und den ersten Versuchen einer Gegenwehr bereits den Beitrag Die gnadenlose Effizienzmaschine hinter Amazon wird gefeiert und beklagt. Und in Polen spürt man die handfesten Folgen, wenn man ein kleines Rädchen in der großen Maschine ist vom 18. Juli 2015. Nun ist es aber bereits in Deutschland – wie wir in den vergangenen Jahren haben lernen müssen – schwer, die Beschäftigten bei Amazon in nennenswerten Umfang zu organisieren oder gar zu Arbeitsniederlegungen zu bewegen. Da muss man ehrlich bilanzieren. Wenn dann noch, wie von Voss angesprochen, die eigentliche „Lösung“ in einem „europäischen Arbeitskampf“ liegen müsste (was man durchaus nachvollziehen kann), dann wird klar, dass das eine nur herkulisch zu nennende Aufgabe ist, deren Realisierungswahrscheinlichkeit nicht besonders hoch angesetzt werden sollte.

Aber da war doch noch eine andere Frage offen: Warum wird das eigentlich von so vielen Menschen gemacht, wo doch ansonsten in der Industrie der Bewegungsimpuls bei standardisierten Prozessen in Richtung Automatisierung geht?

Diesen Impuls kennt und folgt natürlich auch Amazon, wie man diesem Beitrag von Joachim Hofer entnehmen kann: Wenn das Regal Räder bekommt: »Wo früher Menschen zu Regalen eilten, um Windeln, Smartphones und Bücher einzusammeln, sind nun Hunderte von Robotern im Einsatz.«

Das neueste Logistikzentrum von Amazon im nordenglischen Manchester ist eine Blaupause, wie es bald in zahlreichen anderen Verteilzentren des US-Konzerns aussehen wird.

»Durch die Roboter liefere Amazon schneller, günstiger, zuverlässiger. „Auf derselben Fläche bringen wir wesentlich mehr Ware unter“ … Das ist ein enormer Vorteil, denn in vielen Ländern tobt ein Kampf um die Grundstücke. Auch in Deutschland. „Große Einzelhändler suchen gerade gigantische Flächen“, sagt Kuno Neumeier, Chef des Münchener Logistikimmobilien-Beraters Logivest. Die quadratischen Regale in Manchester stehen dicht gedrängt, die breiten Gänge für die Mitarbeiter braucht es nicht mehr. Die orange-schwarzen Roboter fahren einfach unter die gut zwei Meter hohen Regale, heben sie an. Anschließend geht es im Eiltempo zu den Leuten am Rand des Lagers. Die Arbeiter nehmen die bestellten Produkte heraus, reichen sie an jene Kollegen weiter, die dann die Pakete schnüren. Die Regale samt Roboter sind da schon wieder verschwunden. Die Transportmaschinen … können gut 300 Kilo schultern. Mehr noch: statt riesiger, hoher Hallen lassen sich die Regale jetzt in vergleichsweise niedrigen Räumen anordnen. So lagert Amazon in Manchester die Artikel auf drei Stockwerken und kann dadurch eine größere Auswahl vorhalten.«

Dieser Ansatz wird gerade ausgerollt. In Deutschland baut Amazon für 90 Millionen eine hochautomatisierte Filiale in Winsen, südlich von Hamburg. Der Konzern beteuert, dass durch die Roboter kein Job verloren gehe; zumindest nicht bei Amazon. Das ist ein wichtiger Punkt, den man bei einer korrekten Berechnung der Arbeitsplatzeffekte berücksichtigen muss – der Jobverlust bei den Konkurrenten von Amazon, die sich dessen Effizienz geschlagen geben müssen.

Nur als Anmerkung sei hier darauf hingewiesen, dass die Frage der Beschäftigungseffekte gar nicht so einfach zu beantworten ist. Dazu der Artikel E-Commerce as a Jobs Engine? One Economist’s Unorthodox View: Der Ökonom Michael Mandel behauptet, »that the move toward e-commerce is creating more jobs than are being lost in the brick-and-mortar retailing industry — and that these new jobs are paying much higher wages than traditional retail jobs.«

In den sechs neuen Robo-Standorten, die dieses Jahr in Europa öffnen, sollen langfristig 8.000 Arbeitsplätze entstehen. In Winsen hat Amazon 1.000 Stellen zu besetzen.

»Der Konzern verlässt sich auf Technik, die er sich durch die Übernahme des amerikanischen Roboterherstellers Kiva vor fünf Jahren ins Haus geholt hat. Die Geräte baut Amazon selbst, weltweit drehen in dem Konzern 80.000 Roboter ihre Runden; jedes neue Lager braucht ein paar Tausend zusätzlich. Auch die Software entwickelt Amazon selbst. Die Roboter orientieren sich mit Hilfe von QR-Codes auf dem Boden.«

Aber auch das gehört – noch – zur Wahrheit: »Amazon ist allerdings weit davon entfernt, den gesamten Versand zu automatisieren. So sind die Regale in Manchester nur mit handlicher Ware bestückt. Wenn es sperrig wird, müssen nach wie vor die Mitarbeiter ran, an anderen Standorten.« Insofern eröffnet das Fallbeispiel hier auch einen Blick auf das derzeit immer wieder aufgerufen Grundsatzthema Beschäftigungsfolgen der Digitalisierung. Die sind gar nicht so einfach und vor allem nicht einseitig zu bestimmen.

Was das für die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften bedeutet? Auf alle Fälle wird am Beispiel Amazon ein mehrfaches Dilemma für die Gewerkschaften erkennbar: Zum einen rekrutiert man in Regionen mit einem noch hohen Arbeitsangebot Arbeitnehmer, grundsätzlich oder anfangs befristet, die oftmals froh sind, überhaupt wieder einen Job bekommen zu haben, was ihre Bereitschaft, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren oder gar die Arbeit niederzulegen, sicher nicht befördert. Hinzu kommt ein skizziertes System der Ausweichlager in umgebenden Ländern, mit deren Hilfe Amazon Streikfolgen kompensieren kann. Und dann auch noch die mehr oder weniger offene Drohung, dass die Jobs demnächst wegautomatisiert werden könnten. Keine gute Ausgangslage für gewerkschaftliche Aktivitäten.

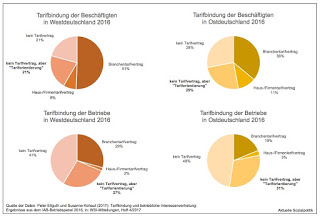

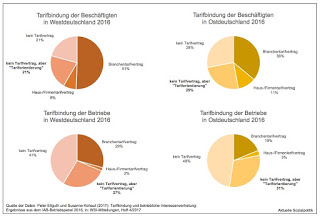

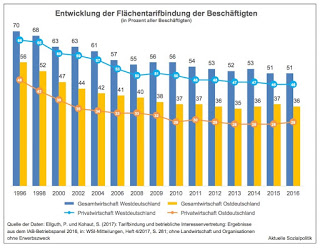

Diesen Kontext sollten all diejenigen berücksichtigen, die mehr von den Gewerkschaften erwarten oder die Erfolglosigkeit beklagen. Es geht immer auch um die realen Kräfteverhältnisse und dazu gehört auch der Organisationsgrad der Gewerkschaften, mithin die Bereitschaft der Arbeitnehmer, sich dort zu engagieren.

Das kann man derzeit beobachten am Beispiel der Tarifeinigung in der Systemgastronomie. Wer bei Starbucks Kaffee zubereitet oder bei McDonald’s Burger brät, bekommt ab August mehr Geld. Dies sieht ein neuer Tarifvertrag für rund 100.000 Beschäftigte der Systemgastronomie vor, auf den sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Bundesverband der Systemgastronomie in der Nacht zum Freitag einigten – allerdings erst durch eine Schlichtung. Zum Bundesverband der Systemgastronomie gehören unter anderem McDonald’s, Burger King, Starbucks, Nordsee, Autogrill, Tank und Rast, Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Allein rund 58.000 Beschäftigten arbeiten bei McDonald’s in Deutschland.

Die Vereinbarung sieht laut NGG Lohnerhöhungen zwischen 7,3 und 8,7 Prozent in drei Stufen vor. Die Laufzeit des Tarifvertrags: bis Ende 2019.

Ab dem 1. August liegt das Einstiegsgehalt bei Schnellrestaurants bei neun Euro und damit 16 Cent mehr als der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro pro Stunde.

Der Verhandlungsführer und stellvertretende Vorsitzende der NGG, Guido Zeitler, wird mit diesen Worten zitiert: „Damit haben wir ein wichtiges Ziel erreicht: Die anstrengende und verantwortungsvolle Arbeit in der Systemgastronomie ist mehr wert als Mindestlohn“. Nun kann man an dieser Stelle auf den ersten Blick tatsächlich skeptisch die Frage stellen, ob 16 Cent mehr als Mindestlohn für die Arbeit in der Systemgastronomie als Erfolg gefeiert werden kann – oder ob das nicht eigentlich viel zu wenig, mithin eine Niederlage ist.

Es war ein langer Kampf. Die NGG war mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Geld für alle Beschäftigte und Einstiegslöhnen deutlich oberhalb des Mindestlohns von 8,84 in die Verhandlungen gegangen. Nach vier ergebnislosen Tarifverhandlungen hatten sich die Verhandlungspartner auf eine Schlichtung geeinigt, die nun zur Einigung führte. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass der Organisationsgrad der NGG in der Systemgastronomie – nun ja – überschaubar ist, was natürlich auch deren Möglichkeiten, beispielsweise durch Streiks die Arbeitgeber zu beeindrucken, einschränkt. Wenn nur 10 oder 15 Prozent der Beschäftigten überhaupt organisiert sind, dann wissen auch die Arbeitgeber sehr genau um das tatsächlich nicht oder nur in Spurenelementen vorhandene Druckpotenzial der Gewerkschaft.