Die Reaktionen auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu den Betreuungskräften aus Osteuropa (vgl. dazu ausführlicher die Besprechung der Entscheidung in dem Beitrag Aus der Schattenwelt des deutschen Pflegesystems: Die un-mögliche „24-Stunden-Betreuung“ als Geschäftsmodell ist beim Bundesarbeitsgericht aufgelaufen vom 24. Juni 2021) streuen zwischen Panik bis hin zu einer Fortsetzung der bisher dominanten Form der Nicht-Auseinandersetzung nach dem Modell der drei Affen (nichts sehen, nichts hören und vor allem nichts sagen). Die angesprochene Panik wird dann auch in der Begriffswahl deutlich erkennbar, so beispielsweise in dem Statement des Sozialverbands VdK Deutschland, deren Präsidentin Vera Bentele mit diesen Worten zitiert wird: „Es droht das Armageddon der häuslichen Pflege“. Darin findet man diese Aussage, die man einfach mal sacken lassen muss: »Rund-um-die-Uhr Pflege ist nur noch mit Mindestlohn legal. Für die allermeisten wird sie damit unbezahlbar.« Auch sehr aufschlussreich ist ein Interview mit dem Pflegeexperten Claus Fussek, der bekannt dafür ist, dass er auf Missstände in der Pflege skandalisierend hinzuweisen versucht: »Das ist ein Schock für viele, die Angehörige zu Hause pflegen«, so ist das Gespräch mit ihm überschrieben. Das insofern eine besondere Authentizität bekommt, als dass er sich selbst als Nutzer dieser zuweilen als „3. Säule“ des deutschen Pflegesystems bezeichneten Betreuungsform geoutet hat.

Pflege

Aus der Schattenwelt des deutschen Pflegesystems: Die un-mögliche „24-Stunden-Betreuung“ als Geschäftsmodell ist beim Bundesarbeitsgericht aufgelaufen

»Es gibt zahlreiche Urteile, die Tag für Tag von deutschen Gerichten gefällt werden. Die meisten interessieren nur die unmittelbar Betroffenen. Aber einige Entscheidungen haben über den konkreten Einzelfall hinaus eine solche Bedeutung, dass sie ein Erdbeben verursachen und viele andere, nur scheinbar Unbeteiligte, mehr als unruhig werden. Mit einer solchen hat man es zu tun, wenn man sich das Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 17. August 2020, Az. 21 Sa 1900/19, anschaut: Mindestlohn für Einsatz in der umfassenden häuslichen Betreuung, so ist die Pressemitteilung des Gerichts dazu überschrieben.« So begann der Beitrag Ein un-mögliches Geschäftsmodell: Die sogenannte „24-Stunden-Betreuung“ als eigene Säule des deutschen Pflegesystems wird von der Rechtsprechung ins Visier genommen, der hier am 17. August 2020 veröffentlicht wurde. Am Ende des Beitrags findet man diesen Hinweis: »Die hier besprochene Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg wird möglicherweise in diesem hunderttausende Familien betreffenden Bereich Geschichte schreiben – man muss nun aber (weiter) warten, ob sich auch das Bundesarbeitsgericht der Sache annehmen wird bzw. das muss.«

Das nun ist passiert und heute hat das Bundesarbeitsgericht eine Entscheidung getroffen, die sich einfügt in die damals hier vorgenommene Charakterisierung des Urteils des Landesarbeitsgerichts aus dem August 2020: Eine »Entscheidung …, die nun für ein Erdbeben in der Branche sorgen wird, denn – auch das erklärt die Aufregung – das Verfahren bezog sich ja auf zurückliegende Zeiten und könnte/wird Nachahmerinnen finden.«

Die Sorge um die alten Menschen in Heimen und der eigenen Häuslichkeit in hitzigen Zeiten. Zugleich ein Hinweis auf die unterkomplexe pflegepolitische Diskussion

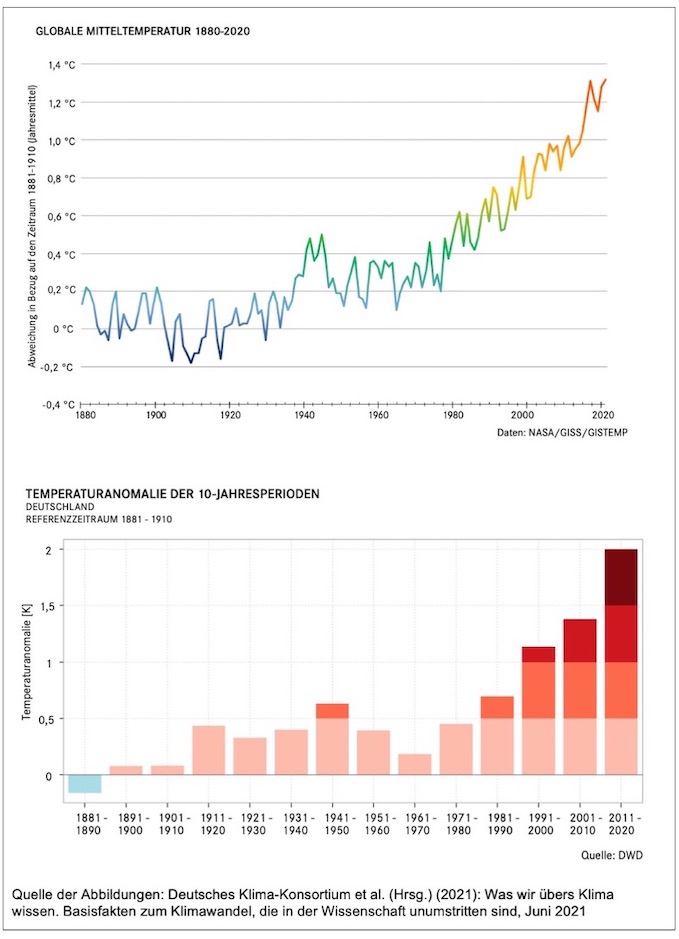

Immer wieder kann man in diesen Tagen, Wochen und Monaten der weltweiten Corona-Krise den Hinweis lesen oder hören, dass das, was wir derzeit erleben (gerade hinsichtlich der Einschränkungen und der Existenzgefährdungen), ein „Vorgeschmack“ sei für das, was im Kontext des unerbittlich ablaufenden Klimawandels auf viele Menschen in den vor uns liegenden Jahren und Jahrzehnte zukommen werde. Und dass der Klimawandel voranschreitet, lässt sich aus der Perspektive der Klimawissenschaften wohl kaum bestreiten.

Wenn aus 1,4 Milliarden Euro mehr am Ende 400 Millionen weniger werden. Pflegepolitik am Ende (der Legislaturperiode)

Die »Betrachtung der Kernelemente der sogenannten „Pflegereform“ zeigt mehr als deutlich: Das ist gesetzgeberische Flickschusterei und im Ergebnis werden wir mit Luftbuchungen abgespeist, hinter der sich eine ausgewachsene Rosstäuscherei verbirgt. Bezahlen werden müssen das wieder einmal Dritte.« So mein Fazit in dem Beitrag Kurz vor dem „Nichts geht mehr“: Die „Pflegereform“ auf der Zielgeraden. Anmerkungen zu einem Etikettenschwindel mit Luftbuchungen inmitten von Flickschusterei, der hier am 4. Juni 2021 veröffentlicht wurde. Und wenige Tage später musste dann mit Blick auf viele andere Kommentierungen dessen, was die Noch-Bundesregierung uns da präsentiert hat, zusammenfassend bilanziert werden: Stückwerk, weit unter den Erwartungen, laute Kritik, das grenzt an Betrug. Eine eindeutige Bewertung dessen, was als „Pflegereform“ durch das Parlament bugsiert wird. Auch der Pflegeforscher Heinz Rothgang von der Universität Bremen kritisiert die Reform in einer Stellungnahme scharf. In einem Interview – „Bestenfalls ein Reförmchen“: Bremer Experte kritisiert Pflegereform – weist er zutreffend auf eine Umkehrung des ursprünglich seiner Meinung nach „völlig angemessenen Vorschlages“ einer Entlastung bei Eigenanteilen für pflegebedingte Kosten bei stationärer Pflege im ursprünglichen Entwurf einer Pflegereform hin, die sich noch bitter rächen wird für die betroffenen Pflegebedürftigen.

Die hochschulische Pflegeausbildung bricht ein. Deutscher Pflegerat und Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft schlagen Alarm und fordern ein Gegensteuern

»Es gibt bereits Hinweise darauf, dass hierzulande im vergangenen Jahr Tausende Pflegekräfte in Krankenhäusern und der Altenpflege aufgehört haben. Ich weiß aus Gespräche mit Pflegenden, dass sie nach über einem Jahr Dauerstress in der Pandemie tatsächlich körperlich und seelisch erschöpft sind. Ich höre oft: „Ich kann nicht mehr. Ich halte das bis zur Rente nicht mehr durch. Ich schaue mich nach Alternativen um.“ Viele haben das Vertrauen in die Politik verloren, dass sich die Situation grundlegend ändert. Wenn wir nicht schnell das Ruder herumreißen, riskieren wir tatsächlich einen massenhaften Ausstieg aus dem Beruf.« Das sagt Andreas Westerfellhaus. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger und hat zunächst auf einer Intensivstation gearbeitet. Später studierte er Pädagogik für Gesundheitsberufe und wurde Lehrer in der Krankenpflegeausbildung. Von 2001 bis 2008 war er Vizepräsident und von 2009 bis 2017 Präsident des Deutschen Pflegerates. Auf Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde er im Frühjahr 2018 zum Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ernannt. Das Zitat findet man in diesem Interview von Tim Szent-Ivanyi: Westerfellhaus: „Pflegekräfte fühlen sich oft zu Assistenten der Ärzte degradiert“. Und er spricht neben einer notwendigen Verbesserung der Personalschlüssel, verlässlichen, familienfreundlichen Arbeitszeiten und einer „fairen“ Bezahlung auch einen anderen wichtigen Bereich an: die Qualifikation und was man damit (nicht) machen darf.