Zuweilen bringen es die staubtrockenen Beamten auf den Punkt, mit was wir es wirklich zu tun haben: „Formulierungshilfe für Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zum Bundeszuschuss GKV und für Reformschritte in der Pflege“, so wird einer der Tagesordnungspunkte des Bundeskabinetts am 2. Juni 2021 beschrieben. „Reformschritte in der Pflege“ klingt nicht wirklich marktschreierisch, sondern trifft das, was da von den Ministerinnen und Ministern abgenickt wurde, sehr gut. Man könnte auch sagen: „Reformschrittchen in der Pflege“, wobei man sogleich darauf hinweisen muss, dass sich das vor allem auf die Alten- bzw. Langzeitpflege bezieht – und auch nicht wirklich auf die Pflege, sondern auf die Pflegeversicherung.

Da muss das Haus des zuständigen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) zu großkalibrigen Waffen greifen, um das richtige „Framing“ für die immer unter Zeitdruck und nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie arbeitenden Medien herstellen zu können. Deshalb liest sich das mit den ganz oben bewilligten „Reformschritten“ bei denen dann so: Pflegereform – Altenpflege wird besser bezahlt und der Beruf attraktiver. Das ist doch mal eine Ansage. Und damit auch jeder Schnellleser der ministerialen Botschaft versteht, was hier beschlossen wurde, schiebt man sicherheitshalber nach: »Alle Pflegekräfte sollen künftig nach Tarif bezahlt werden, ohne dass Pflegebedürftige dadurch überfordert werden.« Offensichtlich, man erstarrt in Ehrfurcht, hat Spahn das altenpflegerische Ei des Kolumbus gefunden und ausgebrütet.

Die Regelungen die Alten- bzw. Langzeitpflege betreffend findet man nicht in dem ursprünglichen Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG), sondern dieses Gesetz wird nach dem „Omnibusverfahren“ aufgrund seiner parlamentarischen Reife verwendet, um weitere gesetzgeberische Neuregelungen über dieses Gesetzgebungsverfahren ins Ziel zu bringen. Dazu hat man mehrere Änderungsanträge erstellt und deren Formulierungen sollen nun im Windschatten des GVWG umgesetzt werden: Formulierungshilfe für Änderungsanträge zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, da findet man das Sammelsurium und das wurde nun vom Bundeskabinett abgenickt.

Schauen wir uns exemplarisch drei auch vom Ministerium besonders prominent hervorgehobene Punkte einmal genauer an: die Bezahlung der Pflegekräfte soll verbessert und deren Zahl endlich erhöht, zum anderen sollen die Pflegebedürftigen vor allem in den Heimen mit der Rechnung für diese Verbesserungen nicht allein gelassen, sondern sie sollen sogar entlastet werden.

Dazu findet man in der offiziellen Verlautbarung des Bundesgesundheitsministeriums diese Ausführungen:

➔ Ab dem 1. September 2022 sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, – also mit der Pflegeversicherung abrechnen können – die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen.

➔ Damit Heime mehr Pflegepersonal anstellen, werden wir einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel vorgeben, der weitere Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte ermöglicht.

➔ Wir entlasten die Pflegebedürftigen nach mehr als 24 Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro im Monat, nach mehr als 36 Monaten Pflege sogar um rund 638 Euro im Monat.

Die textlichen Hervorhebungen findet man im Original auf der Seite des Ministeriums.

In Zukunft müssen Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlt werden. Aber gerade hier stellt sich die Frage: Welcher soll und vor allem welcher kann es denn sein?

Nachdem der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor kurzem noch krachend gescheitert ist mit seinem Ansinnen, einen flächendeckenden allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag (allerdings eines Tarifvertrags, mit dem allerdings nur die Mindestbedingungen für alle gleich gestellt werden sollten), weil aufgrund des komplexen Gefüges der Trägerschaften in der Altenpflege die Zustimmung der beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie erforderlich war, aber nicht gegeben wurde (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Was für ein unheiliges Desaster: Die katholische Caritas blockiert den Weg zu einem allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag für die Altenpflege, die Verbände der privatgewerblichen Arbeitgeber freuen sich und die Pflegekräfte ganz unten bleiben unten vom 7. März 2021), soll nun über einen anderen Weg eine in Aussicht gestellte Tarifbindung in der Langzeitpflege hergestellt werden.

Dies will man dadurch erreichen, dass die tarifliche Vergütung des Personals eine Zulassungsvoraussetzung wird für die Anbieter von ambulanten und stationären Pflegeleistungen, die sie erfüllen müssen, um Geld von den Pflegekassen bekommen zu können: »Ab dem 1. September 2022 sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, – also mit der Pflegeversicherung abrechnen können – die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen«, berichtet uns das Bundesgesundheitsministerium. Die Kriterien für eine „Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag“ sind im § 72 SGB XI geregelt. Nach Absatz 3 sollen nun die neuen Absätze 3a bis 3f eingefügt werden.

(3a) Ab dem 1. September 2022 dürfen Versorgungsverträge nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Leistungen der Pflege oder Betreuung von Pflegebedürftigen erbringen, eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist, an die die jeweiligen Pflegeeinrichtungen gebunden sind.

Das hört sich eindeutig an. Entweder ein Tarifvertrag oder die nach dem Sonderrecht der Kirchen ausgestalteten Regelwerke, die dort klassische Tarifverträge ersetzen (sollen). Aber wir müssen weiterlesen, denn offensichtlich ist es nicht so einfach – gerade der Bereich der Langzeitpflege zeichnet sich ja dadurch aus, dass laut Angaben des Bundesarbeitsministeriums die Hälfte der Beschäftigten gerade nicht unter eine tarifvertragliche oder gleichgestellte Regelung fallen. Also muss man regeln, wie man mit Pflegeeinrichtungen umgeht, die nicht an Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebunden sind. Dazu hat man sich den Absatz 3b (neu) des § 72 SGB XI ausgedacht:

(3b) Mit Pflegeeinrichtungen, die nicht an Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Leistungen der Pflege oder Betreuung von Pflegebedürftigen erbringen, gebunden sind, dürfen Versorgungsverträge ab dem 1. September 2022 nur abgeschlossen werden, wenn sie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Leistungen der Pflege oder Betreuung von Pflegebedürftigen erbringen, eine Entlohnung zahlen, die

1. die Höhe der Entlohnung eines Tarifvertrags nicht unterschreitet, dessen räumlicher, zeitlicher, fachlicher und persönlicher Geltungsbereich eröffnet ist,

2. die Höhe der Entlohnung eines Tarifvertrags nicht unterschreitet, dessen fachlicher Geltungsbereich mindestens eine andere Pflegeeinrichtung in der Region erfasst, in der die Pflegeeinrichtung betrieben wird, und dessen zeitlicher und persönlicher Geltungsbereich eröffnet ist, oder

3. die Höhe der Entlohnung einer der Nummer 1 oder Nummer 2 entsprechenden kirchlichen Arbeitsrechtsregelung nicht unterschreitet.

Außerdem enthält dieser Absatz noch diesen Passus für die „Bestandsfälle“, die also im kommenden Jahr eine Zulassung haben nach den alten Bedingungen: »Versorgungsverträge, die mit Pflegeeinrichtungen vor dem 1. September 2022 abgeschlossen wurden, sind bis spätestens zum Ablauf des 31. August 2022 mit Wirkung ab 1. September 2022 an die Vorgaben des Absatzes 3a oder Absatzes 3b anzupassen.« Bestehende Versorgungsverträge (nach den bisherigen Voraussetzungen abgeschlossen) müssen also allesamt gekündigt und neu abgeschlossen werden. Es sei hier nur angemerkt, dass das sicherlich noch eine Menge Konfliktpotenzial haben wird, denn die privaten Pflege-Arbeitgeber haben bereits rechtliche Schritte angekündigt.

Hinsichtlich der eben nicht trivialen Frage, welcher „Tarifvertrag“ darf es denn sein vor dem Hintergrund einer weitgehend tariffreien Landschaft außerhalb der Sonderzone der kirchlichen Anbieter, soll hier das Augenmerk gerichtet werden auf die Nr. 2 im neuen Absatz 3b des § 72 SGB XI:

Danach müssen Pflegeeinrichtungen ihren Arbeitnehmern eine Vergütung zahlen, wobei »die Höhe der Entlohnung eines Tarifvertrags nicht unterschreitet, dessen fachlicher Geltungsbereich mindestens eine andere Pflegeeinrichtung in der Region erfasst, in der die Pflegeeinrichtung betrieben wird, und dessen zeitlicher und persönlicher Geltungsbereich eröffnet ist.«

Das sollte man genau lesen und so verstehen, wie es gemeint ist: Wenn in der Region, in der ein Betreiber einer Pflegeeinrichtung tätig ist, nur ein anderer unterwegs ist, der beispielsweise einen Haustarifvertrag abgeschlossen hat, dann ist es ausreichend, wenn der andere sich daran orientiert, in dem er die dort normierte Höhe der Vergütung nicht unterschreitet. Die aber kann durchaus erheblich niedriger liegen als das, was beispielsweise nach den kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien oder dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu zahlen wäre.

Doch, das ist genau so gemeint. Schauen wir in den Begründungsteil zu den Änderungsanträgen. Dort finden wir auf Seite 22 bei den Erläuterungen zum neuen § 72 Abs. 3b SGB XI die folgende eindeutige Formulierung den Geltungsbereich der erforderlichen „Tarifbindung“ betreffend:

»Dies umfasst sowohl Flächen-, Unternehmens- als auch Haustarifverträge.«

Insofern legt die Gewerkschaft ver.di den Finger auf die Wunde, wenn sie unter der Überschrift Pflegereform Altenpflege: Anstieg der Löhne ungewiss bilanziert, »es gebe im Gesetzentwurf keinen Mechanismus, „der Gefälligkeitstarifverträge zwischen Pseudogewerkschaften und Pflegeanbietern, die weiterhin keine faire Löhne zahlen wollen“, ausschließe. Auch solche Tarifverträge erfüllten laut dem Gesetzesentwurf dann die Voraussetzung für einen Versorgungsvertrag. Andere Arbeitgeber könnten infolgedessen ebenfalls auf einen solchen Dumpingtarifvertrag bei der Bezahlung abstellen. Das alles sei mehr als missbrauchsanfällig.«

Fazit: Wenn jetzt wie selbstverständlich davon gesprochen (und an vielen Stellen dem Textbaustein aus der Politik folgend abgeschrieben wird), dass viele Pflegekräfte mit 300 Euro im Monat mehr werden rechnen können, dann ist das gelinde gesagt eine Botschaft der Hoffnung mit einem großen Enttäuschungspotenzial. Und um ganz sicher zu gehen, dass die möglicherweise ernüchternde Nicht-Wirkung der „Tarifbindung“ nicht zu früh diskutiert wird, baut man mit einem Neune Absatz 3f einen Evaluierungsauftrag in das Gesetz ein, auf den man die nächsten Jahre immer vertröstend verweisen kann, denn der sieht vor: »Das Bundesministerium für Gesundheit evaluiert unter Beteiligung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bis zum 31. Dezember 2025 die Wirkungen der Regelungen der Absätze 3a und 3b und des § 82c.« Und im Begründungsteil findet man dann diese Konkretisierung: Die Ministerien sollen bis Ende 2025 vor allem ermitteln, »welche Wirkungen die Regelungen … insbesondere auf die tatsächlich gezahlte Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Leistungen der Pflege oder Betreuung von Pflegebedürftigen erbringen, haben.«

Das Kernproblem lautet: Hier wird in einem höchst komplexen Feld mit bedeutsamen kirchlichen Sonderregelungen und gleichzeitig einer faktisch tariffreien Zone bei den meisten privatgewerblichen Anbietern irgendeine „Tarifbindung“ eingefordert, ohne eine qualifizierte Tarifbindung zu verlangen. Das kann sich noch bitter rächen.

Aber wenigstens gibt es jetzt doch mehr Pflegekräfte. Auch hier muss man feststellen: Bloß nicht aufs Tempo drücken, gut Ding will offensichtlich Weile haben

Seit Jahren wird immer wieder auf die desaströse Personalausstattung in vielen Pflegeheimen und ambulanten Diensten hingewiesen. Und immer wieder wird eine Verbesserung der Personalschlüssel gefordert und auch seitens der Politik versprochen. Offensichtlich hat man wenigstens das jetzt eingelöst, folgt man dem Werbeblock auf der Seite des Bundesgesundheitsministerium:

»Damit Heime mehr Pflegepersonal anstellen, werden wir einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel vorgeben, der weitere Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte ermöglicht.«

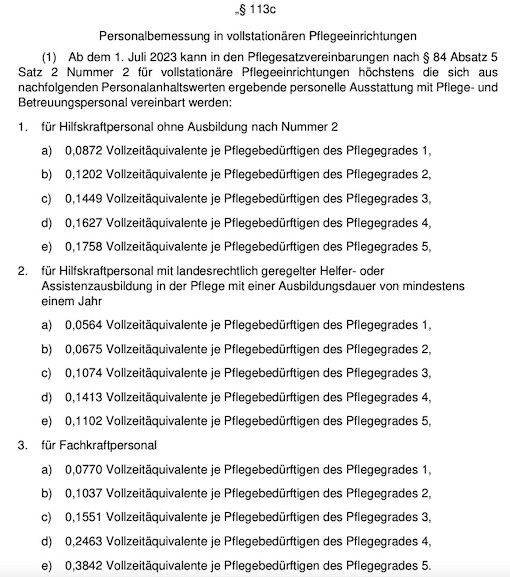

Dann wollen bzw. leider müssen wir an dieser Stelle ein weitere Ladung Wasser in den aufgetischten Wein gießen. Wieder einmal hilft der Blick in die konkreten Worte des Gesetzgebers, die man in den Änderungsanträgen findet. Maßgeblich ist hier die vorgesehene Änderung des § 113c SGB XI, der überschrieben ist mit „Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen“. Unter der neuen Überschrift „Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrichtungen“, also das gilt nur für die Pflegeheime, öffnet sich jetzt diese für die meisten kryptisch daherkommende Zahlenkolonne:

In den folgenden Absätzen gibt es dann weitere Regelungen, aber hier von Interesse ist das, was man in dem Begründungsteil zu lesen bekommt. Dort heißt es: »Das wissenschaftlich fundierte Verfahren zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben wird für vollstationäre Pflegeeinrichtungen verbindlich eingeführt. Grundlage sind die Ergebnisse des Projektes „Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c (PeBeM)“ … Perspektivisch führt das im PeBeM-Abschlussbericht dargestellte Personalbemessungsverfahren zu bundeseinheitlichen Stellenschlüsseln.«

Jetzt muss man erst einmal tief Luft holen und sich klar machen, auf was hier Bezug genommen wird und was die eigentliche Enttäuschung ist:

➔ Erst ab dem Sommer des übernächsten Jahres sollen die Werte, die seit langem ermittelt (und aus fachlicher Sicht durchaus sehr umstritten sind) flächendeckend umgesetzt werden. Damit schiebt man ein Anliegen, das seit Jahren in Form zahlreicher Hilfe- und Notrufe aus den Pflegeeinrichtungen angesichts der heute schon vorhandenen realen Unterbesetzung in den Pflegeheimen immer wieder an die Öffentlichkeit dringt, erneut auf die lange Bank.

Um das einordnen zu können ein notwendiger Blick zurück (dazu und auch zur Erläuterung der fachlichen Bauchschmerzen ausführlicher der Beitrag Die Zukunft der stationären Altenpflege zwischen Mindestlohn und wenn, dann mehr Hilfskräften? Kritische Anmerkungen angesichts einer doppelten Absenkung in einem ganz besonderen Arbeitsfeld vom 25. Februar 2020):

Immer wieder wurde ein transparentes System der Personalbemessung gefordert, mehrere Anläufe zur Entwicklung eines solchen Verfahrens sind in der Vergangenheit gescheitert. Im Zuge des Pflegestärkungsgesetzes II hat der Gesetzgeber reagiert und 2016 den § 113c in das SGB XI geschrieben: »Die Vertragsparteien … stellen … die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben sicher. Die Entwicklung und Erprobung ist bis zum 30. Juni 2020 abzuschließen. Es ist ein strukturiertes, empirisch abgesichertes und valides Verfahren für die Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen auf der Basis des durchschnittlichen Versorgungsaufwands für direkte und indirekte pflegerische Maßnahmen sowie für Hilfen bei der Haushaltsführung unter Berücksichtigung der fachlichen Ziele und Konzeption des ab dem 1. Januar 2017 geltenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu erstellen. Hierzu sind einheitliche Maßstäbe zu ermitteln, die insbesondere Qualifikationsanforderungen, quantitative Bedarfe und die fachliche Angemessenheit der Maßnahmen berücksichtigen.« Mit dieser Mammutaufgabe wurde ein Konsortium beauftragt unter Federführung des Bremer Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang. Bereits Anfang Dezember 2019 wurde berichtet, dass Bremer Wissenschaftler den Personalbedarf in Pflegeheimen ermittelt haben. Der Mehrbedarf sei „erheblich“. Am 25. Februar 2020 wurde das damals schon seit längerem im Bundesgesundheitsministerium liegende umfangreiche Gutachten endlich auch der Öffentlichkeit vorgestellt:

➔ Heinz Rothgang et al. (2020): Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM), Bremen: SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Institut für Arbeit und Wirtschaft (iaw) und Kompetenzzentrum für Klinische Studien Bremen (KKSB), Februar 2020

In dem Gutachten wurde vorgeschlagen, dass sich eine Pflegekraft künftig rechnerisch im Schnitt um 1,8 Pflegebedürftige kümmern soll. Bisher beträgt die Quote 1 zu 2,5. Bezogen auf ein Pflegeheim mit 100 Bewohnern heißt das, dass diese von 55 statt wie bisher von 40 Pflegekräfte betreut werden sollen. Laut Gutachten muss die Zahl der Pflegekräfte um insgesamt 36 Prozent erhöht werden, von jetzt rund 320.000 auf dann knapp 440.000. Die Kosten für das zusätzliche Personal belaufen sich auf jährlich rund vier Milliarden Euro (nur ein Hinweis auf die damals schon vorgetragene Kritik: Gut 120.000 Pflegekräfte mehr für rund vier Milliarden Euro? Das würde überschlägig kalkuliert bedeuten, dass man hier mit einem Jahresverdienst von rund 25.000 Euro gerechnet hat – umgerechnet auf das Bruttomonatsentgelt wären das 2.083 Euro. Offensichtlich geht man eben nicht von Pflegefachpersonen, sondern von Pflegehilfskräften aus – und genau das war und ist auch die Botschaft des „Rothgang-Gutachtens“: ein erheblicher Mehrbedarf an Personal, aber vor allem bei den Hilfskräften). Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hatte sich bereits im Februar 2020 in diesem Kontext zutreffend so geäußert: »Äußerst kritisch zu sehen sind die Zuweisungen wesentlicher pflegerischer Tätigkeiten an Assistenzpersonal. Das wird der zunehmenden Komplexität der Anforderungen und dem in aller Regel multimorbiden Klientel mit hohem medizinischen Versorgungsbedarf bis hin zur Palliativversorgung nicht gerecht.«

Fazit: Welche Botschaft enthält die „Pflegereform“ für die so bedeutsame Frage nach mehr Personal und vor allem besseren Pflegepersonalschlüsseln? Zum einen übernimmt man die gerade mit Blick auf die erheblichen dequalifizierenden Komponenten höchst umstrittenen Personalmehrbedarfsschätzungen des Rothgang-Gutachtens und die sollen dann aber erst ab Sommer 2023, also frühestens erst in zwei Jahren auch flächendeckend umgesetzt werden.

Aber wenigstens die unter steigenden Zuzahlungen leidenden Pflegebedürftigen werden entlastet. Endlich. Na ja, kommt darauf an, wie man rechnet. Und viele werden auch hier einen Realitätskater bekommen

Um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Die vorliegenden gesetzgeberischen Maßnahmen betreffen Teile der Pflegeversicherung und die sind der notwendigen Eile, überhaupt noch etwas vor dem „Nichts geht mehr“ in der auslaufenden Legislaturperiode hinzubekommen, an vielen Stellen mit heißer Nadel gestrickt worden, so dass man zu dem Befund einer farbig angemalten Flickschusterei kommen muss. Nehmen wir als einen weiteren Beleg dafür diese ebenfalls bei der ersten Inaugenscheinnahme wohlgefällig daherkommende Formulierung:

»Wir entlasten die Pflegebedürftigen nach mehr als 24 Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro im Monat, nach mehr als 36 Monaten Pflege sogar um rund 638 Euro im Monat.«

Das ist doch mal eine Ansage. Aber auch die muss einsortiert werden.

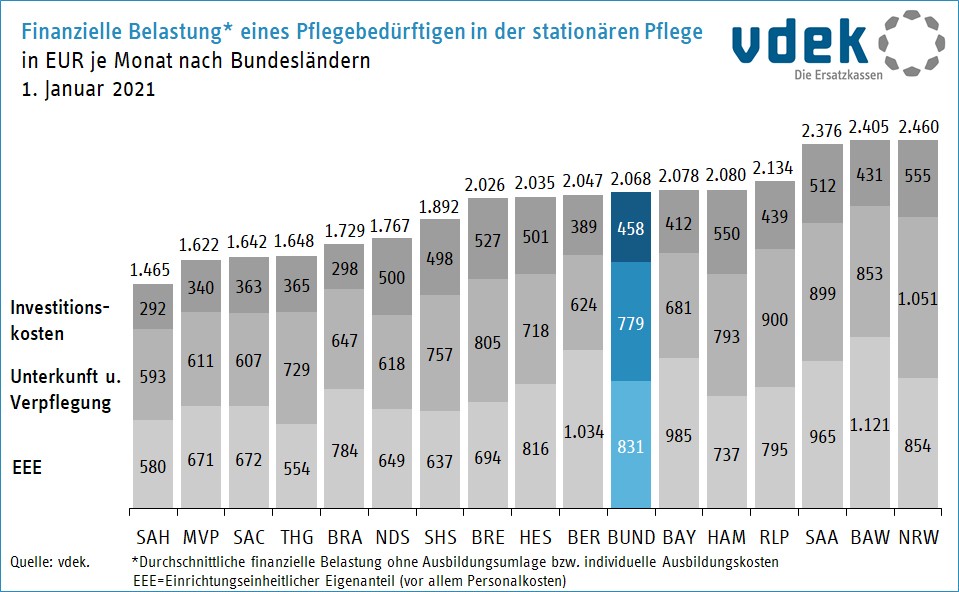

Eine notwendige Vorbemerkung: Seit Jahren und seit einiger Zeit immer heftiger wird beklagt, dass die Zuzahlungen, die Pflegebedürftige leisten müssen, gerade bei einer Heimunterbringung Größenordnungen erreicht haben, die für viele schlichtweg nicht mehr leitbar sind. Dazu muss man die Grundkonfiguration der Pflegeversicherung aufrufen: Die ist keine Voll- und auch keine Teilkaskoversicherung, sondern eine Teilleistungsversicherung. Das hat enorme Folgen. Denn die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung, gestaffelt nach der Pflegeintensität, also gekoppelt an die konkreten Pflegegrade, sind fixe, nach oben begrenzte Pauschalen, beispielsweise knapp über 2.000 Euro pro Monat, wenn man mit dem höchsten Pflegegrad in einem Heim untergebracht ist. Wohlgemerkt, für die Abgeltung der pflegebedingten Kosten. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten der Heime müssen die Bewohner/innen vollständig über zwei Eigenanteile bezahlen. Und – dritter Eigenanteil – alle anerkannten pflegebedingten Kosten, die das Heim hat, die aber nicht aus dem fixen Leistungsbetrag der Pflegeversicherung abgedeckt werden können. Und der hat mittlerweile erhebliche Größenordnungen angenommen:

Die gesamten Zuzahlungen eines Pflegebedürftigen bei Heimunterbringung belaufen sich gegenwärtig bei erheblicher Streuung schon auf der Ebene der Bundesländer (die zwischen einzelnen Heimen nochmals größer sein können bzw. sind) auf durchschnittlich2.068 Euro pro Monat. Davon entfallen 831 Euro auf die nicht über die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckten pflegebedingten Kosten der Versorgung. Und bei diesem Posten sollen die Pflegebedürftigen entlastet werden.

Man muss sich, solange wir uns im gegebenen System einer Teilleistungsversicherung bewegen, darüber klar werden: Wenn die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte wirklich verbessert werden würden, also in Form einer höheren Vergütung und einer Anhebung der Personalschlüssel mit der Konsequenz, dass mehr Pflegekräfte finanziert werden müssen, dann schlagen die damit verbundenen Kosten ceteris paribus voll, also zu 100 Prozent auf den Eigenanteil der Bewohner der Heime durch, die müssen die damit verbundenen Kosten alleine stemmen, denn wir haben derzeit keinen Mechanismus, dass die steigenden pflegebedingten Kosten von entsprechend dynamisch steigenden Leistungsbeträgen aus der Pflegeversicherung refinanziert werden können. Alles klar?

Wenn also die Bundesregierung erfolgreich sein sollte bei den Punkten bessere Bezahlung und mehr Pflegekräfte, dann muss es einen starken Anstieg des EEE (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) – der jetzt schon bei vielen über der Grenze des Leistbaren liegt und dazu führt, dass zahlreiche Pflegeheimbewohner auf ergänzende Sozialhilfeleistungen nach SGB XII angewiesen sind – geben.

Wenn man also nicht willens oder und in der Lage ist, die ganze Leistungsarchitektur umzubauen und die Pflegeversicherung wenigstens zu einer echten Teilkaskoversicherung zu entwickeln, dann muss man die Betroffenen direkt beim Eigenanteil entlasten, in dem man sich mit Mitteln Dritter, also der Beitrags- oder Steuerzahler, an den persönlichen Eigenanteilen beteiligt, um diese zu begrenzen. An dieser Stelle kann man auch erkennen, wie die jetzt auf die Zielgerade gesetzte „Pflegereform“ rückblickend bereits ordentlich zusammengeschmolzen ist. Dazu muss man sich nur den ersten Anlauf an dieser Stelle in Erinnerung rufen, den der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Herbst des vergangenen Jahres mit einem „Arbeitsentwurf“ für eine Pflegereform versucht hat (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Pflegereform, die nächste: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will „den“ Eigenanteil in der stationären Pflege auf 700 Euro im Monat begrenzen. Da muss man wieder einmal genauer hinschauen vom 6. Oktober 2020 in diesem Blog). „Mein Vorschlag ist, dass Heimbewohner für die stationäre Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen. Das wären maximal 25.200 Euro“, so wurde damals der Minister in der „Bild am Sonntag“ zitiert. Sein ursprünglicher Ansatz war also eine absolute Deckelung des einen der drei Eigenanteile in Höhe von 700 Euro für längstens drei Jahre. Das würde bedeuten, dass alle darüber hinausgehenden Euro-Beträge für einen höheren EEE von jemanden anderes getragen werden muss. Also naheliegend von der Pflegeversicherung. Und wenigstens sollten diese Mehrausgaben im damaligen Konzept des Ministers aus Steuermitteln in Form eines neuen Bundeszuschusses an die Pflegeversicherung gezahlt werden. Man kann sich vorstellen, dass bereits im Herbst des vergangenen Jahres die trickreiche Berechnung der Begrenzung des Eigenanteils kritisiert wurde, denn zum einen lagen viele Bundesländer mit ihrem durchschnittlichen Eigenanteil für die Pflegekosten unter den 700 Euro pro Monat (deshalb hat man ja auch damals die 700 Euro gewählt, um letztendlich darüber den Entlastungsbetrag, der ja gegenfinanziert werden muss, kleinzurechnend) und auch der Hinweis, dass die Pflegebedürftigen doch „nur“ drei Jahre lang den gedeckelten Anteil weiter zahlen müssen und dann nichts mehr, erweist sich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die meisten Bewohner gar nicht drei oder mehr Jahre in den Heimen erleben, also eher kosmetische Entlastungsbuchung. Aber immerhin war eine Obergrenze vorgesehen.

Und was ist daraus geworden? Von einer absoluten Deckelung des Eigenanteils in Höhe von 700 Euro ist man wieder weg. Stattdessen findet man eine solche anteilige „Entlastungs“regelung: In einem neuen § 43c SGB XI soll unter der Überschrift „Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen“ festgeschrieben werden:

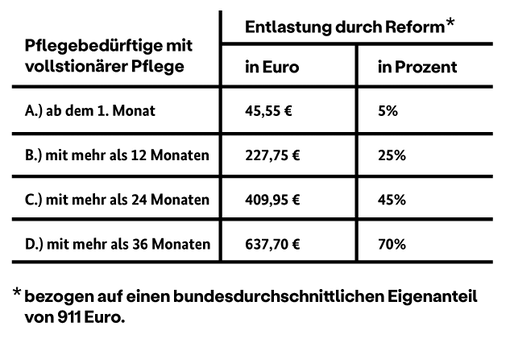

»Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die bis einschließlich 12 Monate Leistungen …, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 5 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.« Und dann geht es richtig ab mit der Entlastung nach dem ersten Jahr: Im zweiten Jahr erhöht sich der Leistungszuschlag auf 25 Prozent des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen, im dritten Jahr sind es dann 45 Prozent und ab dem vierten Jahr durchgängig 70 Prozent.

Nun wird der eine oder andere auf die Abbildung mit den aktuellen durchschnittlichen Eigenanteilswerten schauen und die Stirn runzeln. Gegenwärtig schon liegt der Eigenanteil für pflegebedingte Kosten bei durchschnittlich 831 Euro im Monat. Für die meisten Pflegebedürftigen im Heim ist das erste und zweite Jahr relevant. Da werden die also im Schnitt um knapp 42 Euro entlastet (im 1. Jahr) bzw. 208 Euro im zweiten Jahr. Das wirkt nicht nur sehr überschaubar, dass ist es auch. Und nun werden wir erneut Zeugen, wie man in den Ministerien die Kunst des gestalterischen Rechnens beherrscht. In der Pressemitteilung des Hauses Spahn ist von diesen Beträgen auch gar keine Rede, sondern wir lesen dort:

»Wir entlasten die Pflegebedürftigen nach mehr als 24 Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro im Monat, nach mehr als 36 Monaten Pflege sogar um rund 638 Euro im Monat.«

Also man springt gleich in das Lager der Langzeitbewohner, die schon das dritte Jahr im Heim erreicht haben, weil 410 Euro hört sich nach was an. Aber müssten das nicht nur 374 Euro sein, wenn man von den 831 Euro ausgeht? Haben die sich verrechnet? Nein, nicht wirklich, denn in einer zweiten Fassung der Pressemitteilung taucht dann diese Tabelle auf, die anfangs noch nicht zu sehen war:

Wo kommen die nun wieder her? Die 831 Euro sind die Daten zum 1. Januar 2021. Haben sich die Eigenanteile für pflegebedingte Kosten innerhalb weniger Wochen im Durchschnitt um fast 10 Prozent erhöht? Man weiß es nicht. Auf alle Fälle sind die Entlastungsbeträge noch ein wenig aufgehübscht.

Das eigentliche Problem an dieser Stelle liegt ganz woanders. Wenn die Bundesregierung wirklich erfolgreich sein sollte bei den beiden anderen so prominent herausgestellten Punkten, also einer höheren Vergütung und mehr Pflegekräfte, dann stiegen wie beschrieben die Eigenanteile für pflegebedingte Kosten, denn darauf werden die umgelegt, erheblich. Folge: Ich entlaste, gerade in den ersten beiden Jahren in einer überschaubaren Größenordnung die Pflegebedürftigen bei einem der drei Eigenanteile, der aber gleichzeitig ganz erheblich ansteigen muss bzw. wird. Man könnte so etwas auch als Luftbuchung bezeichnen.

Natürlich könnte man jetzt den kritischen Reigen fortsetzen und einen analytischen Blick auf das vorgesehene Mittelvolumen richten, wo sich die nächste Luftbuchung abzeichnet, denn neben einem dauerhaften Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro für die Pflegeversicherung (mehr wollte der Bundesfinanzminister nicht herausrücken, obgleich selbst aus der Union mindestens drei Milliarden Euro gefordert werden), soll es durch eine Beitragssatzerhöhung für die kinderlosen Pflegeversicherten weitere geschätzt 440 Mio. Euro an zusätzlichen Mitteln geben. Diese knapp 1,5 Milliarden Euro werden aber vorne und hinten nicht ausreichen, um eine auskömmliche Refinanzierung dessen, was man erreichen will, zu gewährleisten. Außer man geht davon aus, dass es sowieso nicht zu den eigentlich anfallenden Mehrkosten kommen wird. Oder, wahrscheinlich naheliegender, man baut hier auf der Finanzierungsseite ein Potemkinsches Dorf auf, wohl wissend, dass das der nächsten Bundesregierung so richtig auf die Füße fallen wird.

Wie dem auch sei, allein die Betrachtung der Kernelemente der sogenannten „Pflegereform“ zeigt mehr als deutlich: Das ist gesetzgeberische Flickschusterei und im Ergebnis werden wir mit Luftbuchungen abgespeist, hinter der sich eine ausgewachsene Rosstäuscherei verbirgt. Bezahlen werden müssen das wieder einmal Dritte.

Und wenn das die Bilanz ist, dann müssen sich die drei Minister, von der eine zwischenzeitlich von Bord gegangen ist, erinnern lassen an den Schwur, den sie am Anfang der Legislaturperiode geleistet haben, folgt man der Berichterstattung aus dem Jahr 2018: