Die Reaktionen auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu den Betreuungskräften aus Osteuropa (vgl. dazu ausführlicher die Besprechung der Entscheidung in dem Beitrag Aus der Schattenwelt des deutschen Pflegesystems: Die un-mögliche „24-Stunden-Betreuung“ als Geschäftsmodell ist beim Bundesarbeitsgericht aufgelaufen vom 24. Juni 2021) streuen zwischen Panik bis hin zu einer Fortsetzung der bisher dominanten Form der Nicht-Auseinandersetzung nach dem Modell der drei Affen (nichts sehen, nichts hören und vor allem nichts sagen). Die angesprochene Panik wird dann auch in der Begriffswahl deutlich erkennbar, so beispielsweise in dem Statement des Sozialverbands VdK Deutschland, deren Präsidentin Vera Bentele mit diesen Worten zitiert wird: „Es droht das Armageddon der häuslichen Pflege“. Darin findet man diese Aussage, die man einfach mal sacken lassen muss: »Rund-um-die-Uhr Pflege ist nur noch mit Mindestlohn legal. Für die allermeisten wird sie damit unbezahlbar.« Auch sehr aufschlussreich ist ein Interview mit dem Pflegeexperten Claus Fussek, der bekannt dafür ist, dass er auf Missstände in der Pflege skandalisierend hinzuweisen versucht: »Das ist ein Schock für viele, die Angehörige zu Hause pflegen«, so ist das Gespräch mit ihm überschrieben. Das insofern eine besondere Authentizität bekommt, als dass er sich selbst als Nutzer dieser zuweilen als „3. Säule“ des deutschen Pflegesystems bezeichneten Betreuungsform geoutet hat.

»Ende Februar ist meine Mutter im Alter von 90 Jahren gestorben, und wir konnten die Pflege zu Hause nur mithilfe von Frauen aus Rumänien leisten, die wir im Rahmen der damals geltenden Auffassung legal beschäftigten konnten … Unsere Schmerzgrenze lag bei 3000 Euro pro Monat, alles andere ist nicht finanzierbar. Wenn man ehrlich ist, dann haben auch wir diese Frauen ausgebeutet«, so Claus Fussek in dem Interview. Er charakterisiert das Urteil des BAG als „richtig und ethisch korrekt“, dann kommt das Aber: »Um sich legal um einen Menschen zu Hause zu kümmern, bräuchte es künftig drei bis vier Kräfte. Das sind Kosten von schnell 10.000 Euro monatlich! Hinzu kommt, dass die Familien diese Menschen auch unterbringen müssen. Viele können ja noch nicht mal für eine Hilfskraft ein Zimmer zur Verfügung stellen.« Hier kommt es bereits zum Vorschein, das unlösbare Dilemma. Aber Fussek geht noch weiter und betreibt eine mehr als diskussionsbedürftige Problemzuschreibung: »Von den etwa 600.000 Frauen, die in deutschen Haushalten mit pflegebedürftigen Menschen arbeiten, sind Schätzungen zufolge dennoch zwei Drittel schwarz beschäftigt … und viele dieser Frauen wollen auch schwarz arbeiten … Wir holen sie als Haushaltshilfen, aber natürlich übernehmen sie häufig auch Pflegeaufgaben. Viele von ihnen sind darin auch sehr erfahren.« Und dann nimmt er die Klägerin ins Visier: »Die Frau hat einen Vertrag unterschrieben und wusste, auf was sie sich einlässt. Viele dieser Menschen fühlen sich bei den Löhnen, die wir in Deutschland zahlen, wie im Paradies … die Frau hat … den Menschen, die ähnlich wie sie arbeiten, einen Bärendienst erwiesen. Denn entweder werden die jetzt arbeitslos, oder sie gehen wie viele andere auch in die Illegalität.«

Abseits der Vorwurfsumkehr sind wir offensichtlich mit einem unlösbaren (?) Dilemma konfrontiert. Anders ausgedrückt: Wie will man die folgende Gleichung des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung lösen? »Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, sieht erheblichen Handlungsbedarf … er (sprach) von einem „Megathema für die Politik“. Es dürften weder funktionierende Pflegestrukturen zerstört noch prekäre Arbeitsbedingungen und fragwürdige rechtliche Konstellationen toleriert werden.«

Auf der Suche nach Lösungen – wie wäre es mit einer „Legalisierung“? Aber was genau soll „legalisiert“ werden?

Es ist wie bei anderen höchst komplexen Themen (man denke an „Hartz IV“, an die „Rente mit 68“ oder an „den Pflegenotstand“) – immer wird in vielen Medien nicht viel Zeit „verschwendet“ mit einer differenzierten Analyse (die womöglich einhergehen würde mit einer Nicht-Lösbarkeit des Problems in den bestehenden Strukturen, zu denen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gehören), sondern man drängt auf die Frage: Wie löst man denn jetzt das gerade aktuelle Problem?

Und auch beim Thema „Betreuungskräfte“ in privaten Haushalten wird das vorangetrieben und dankbar nimmt man dann (scheinbar) klare Ansagen zur Kenntnis: »Ausländischen Pflegekräften steht nun der Mindestlohn zu. Das wird nichts an den Arbeitsbedingungen ändern, sagt Experte Frederic Seebohm. Was stattdessen helfen würde«, so beginnt ein Interview unter der Überschrift „In der Branche arbeiten fast alle illegal“. Wer genau ist dieser Experte, muss die erste Frage lauten? Frederic Seebohm ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Ein Verband, der sich genau um die nun für einen Moment erneut in das Scheinwerferlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gezogene Lebenslüge der deutschen Pflegepolitik kümmert. Das Selbstverständnis des Verbandes kann man den Zielen entnehmen, die der VHBP auf seiner Website notiert hat:

»In über 300.000 Haushalten in Deutschland leben Betreuungspersonen in häuslicher Gemeinschaft mit den von ihnen versorgten Menschen. Rechtsgrundlage kann eine Entsendung nach EU-Recht oder eine Tätigkeit als freie Mitarbeiterin sein. In beiden Fällen braucht es jedoch mehr Rechtssicherheit. Denn in das deutsche Arbeitsrecht mit Mindestlohn-Anforderungen und entgeltpflichtigem Bereitschaftsdienst passt eine Tätigkeit in häuslicher Gemeinschaft nur unvollkommen. Sie ist bislang nicht wirklich gewollt, weil eine moderne Gesellschaft die Arbeit in häuslicher Gemeinschaft vermeintlich nicht mehr braucht. Das Gegenteil aber ist der Fall: In einer Gesellschaft mit Millionen vereinzelt lebender alter Menschen und einem überforderten Pflegesystem sind zeitgemäße arbeitsrechtliche Strukturen für Betreuung in häuslicher Gemeinschaft unverzichtbar. Ja, Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ist eine Notgemeinschaft aller Beteiligter. Aber es ist deshalb noch lange kein spätfeudales Abhängigkeitsverhältnis. Der VHBP setzt sich für eine Reform des Arbeitsrechts ein – und zugleich für die alternative Möglichkeit, Betreuung in häuslicher Gemeinschaft auch durch Arbeitnehmerähnliche mit Sozialversicherungsschutz rechtlich anzuerkennen.«

Seebohm ist in der Analyse eindeutig: »Seien wir ehrlich: Fast jeder in der Branche, 90 Prozent der osteuropäischen Betreuungspersonen, arbeiten ohnehin illegal. Für sie ändert sich durch das Urteil nichts … Für andere Menschen zu arbeiten und gleichzeitig in deren Haushalt zu leben, ist in unserem Rechtssystem nicht vorgesehen. Höchstens mit Ausnahme von Pflegeeltern, die für die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Kindern entlohnt werden. Solange dieser Gedanke nicht auch auf Pflegebedürftige übertragen wird, müssen sich legale arbeitende Vermittlungsagenturen mit den genannten Notlösungen behelfen. Bislang gibt es keine rechtssichere Form für diese Arbeit.«

Aber er präsentiert dem zunehmend beunruhigten Leser einen Ausweg:

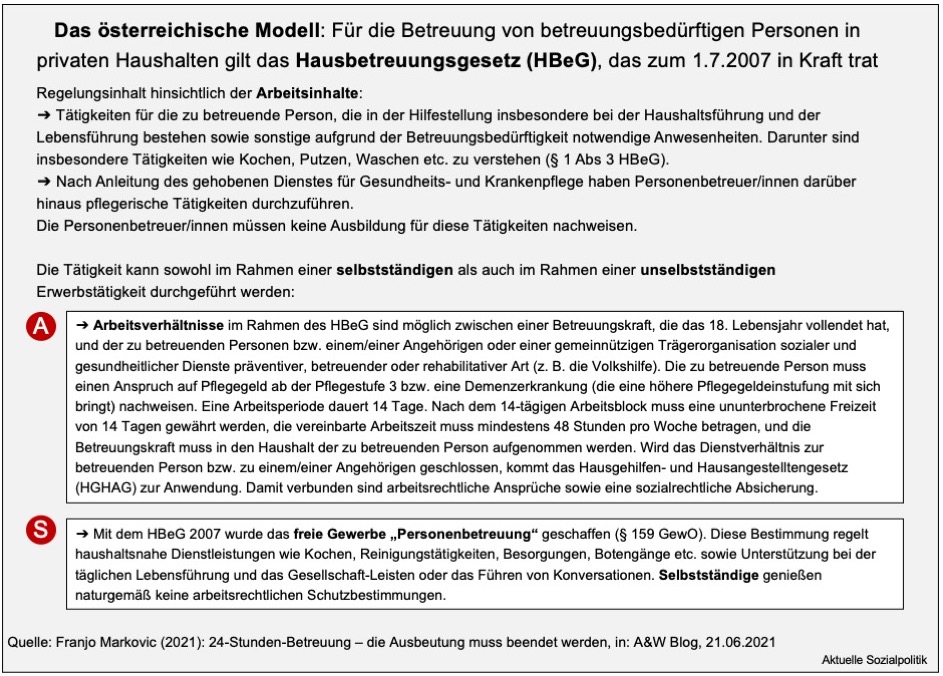

»Das Urteil zeigt nur einmal mehr, dass es ein rechtssicheres Modell für diese Art von Beschäftigung braucht, wie zum Beispiel in Österreich.« Da ist er, der Hinweis auf unser Nachbarland. Auf die Nachfrage, wie das denn da organisiert sei, antwortet Seebohm:

»Dort gibt es seit dem Jahr 2007 das österreichische Hausbetreuungsgesetz. Dadurch können Betreuungspersonen arbeitnehmerähnlich für die betroffenen alten, kranken und sterbenden Menschen arbeiten. Die Betreuungspersonen leben in den Haushalten, werden ordentlich bezahlt, sind gesetzlich sozialversichert und werden beispielsweise durch die Caritas vermittelt. Dieses Modell gibt es zum Beispiel im Journalismus oder im Bereich der Solohandwerker. Es könnte einfach auf die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft übertragen werden.«

➔ Wer sich im Original über die österreichischen Regelungen informieren will, der wird beispielsweise auf dieser Seite der Regierung fündig: Betreuung zu Hause – „24-Stunden-Betreuung“.

Auf die Frage, warum es ein solches Modell, das ja in Österreich offensichtlich seit Jahren funktioniert, nicht auch bei uns gibt, antwortet Seebohm: »Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ist mit klassischem Arbeitsrecht nicht darstellbar. Statt aber den Weg der Arbeitnehmerähnlichkeit wie in Österreich zu gehen, scheint das Bundesarbeitsministerium sich um eine Lösung zu drücken. Im Frühjahr hatte das Bundesgesundheitsministerium immerhin geplant, dass die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft teilweise durch die Pflegeversicherung finanziert wird. Leider wurde das verworfen und findet sich in der aktuellen Pflegereform nicht wieder. Anscheinend will die Politik das jetzige Arbeitsrecht nicht anpassen, solange die illegalen Betreuungspersonen weiterhin preiswert und geräuschlos arbeiten.«

Und was wäre nach seiner Meinung der Vorteil einer Kopie des österreichischen Wegs für Deutschland? »Kaum jemand würde mehr das Risiko einer Straftat eingehen, wenn es gleichzeitig so einfach wäre, eine Betreuungsperson legal zu beauftragen. Wir würden die Verhältnisse umkehren und hätten dann etwa 90 Prozent legale Beschäftigung und zehn Prozent, die weiterhin illegal die Preise unterbieten. Durch arbeitnehmerähnliche Betreuungspersonen würden sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Auch entstünde kein Streit um Bereitschafszeiten. Denn diese Beschäftigte sind im Unterschied zu Arbeitnehmern frei darin, ihr eigenes Honorar zu vereinbaren. Und die allermeisten Betreuungspersonen wissen um ihren Wert, das Netto-Honorar von derzeit 1.400 Euro im Monat würde weiter steigen.«

Das scheint doch auf den ersten Blick ein überzeugendes Modell zu sein, wird der eine oder die andere an dieser Stelle denken. Und selbst der Bundesgesundheitsminister, der ja längst etwas hätte machen können, scheint in der Not der aktuellen kritischen Berichterstattung mit ihrer Fokussierung auf die Frage, wie man denn jetzt das Probleme lösen könne, auf diesen Zug aufzuspringen. Auf der Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler und Bundesgesundheitsminister Spahn zur Corona-Lage am 25.06.2021 hat er diese Ausführungen gemacht: Vorbild kann nach Ansicht des deutschen Ministers Österreich sein. Die Alpenrepublik habe genau für diese Situation gesetzliche Regelungen hinsichtlich Arbeitsschutz und -zeit. Als Abgeordneter habe er schon einmal vor rund zehn Jahren vorgeschlagen, einen besseren regulatorischen Rahmen für 24-Stunden-Kräfte zu schaffen, betonte der CDU-Politiker. Bisher sei das in der deutschen Politik und in der Bundesregierung allerdings nicht konsensfähig gewesen. Das Bundesgesundheitsministerium habe in den vergangenen drei Jahren mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, ausgewertet und mit anderen Ressorts darüber gesprochen. „Heute habe ich wahrgenommen, dass Arbeitsminister Hubertus Heil Regelungsbedarf in diesem Bereich sieht“, sagte Spahn. „Und wenn wir den gemeinsam sehen, dann können wir auch gemeinsam an einer Lösung arbeiten.“

Also auch Spahn bespielt jetzt die offizielle Bühne wortreich mit dem Hinweis auf das österreichische Modell. Also haben wir doch eine Lösung. Oder?

Die Ausbeutung in der „24-Stunden-Betreuung“ muss beendet werden. Das fordert man … im „Lösungsland“ Österreich.

In den 1990er Jahren wurden vornehmlich Frauen aus den osteuropäischen Nachbarstaaten nach Österreich geholt vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen Betreuung und Pflege benötigen. Beschäftigt wurden sie in der Regel illegal. 2006 startete der Gesetzgeber einen Versuch, diese Illegalität zu beenden. Zum Hintergrund: 2006 wurde öffentlich berichtet, dass die Schwiegermutter des damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel illegal von einer slowakischen Pflegerin betreut wird. Der Gesetzgeber war damit gezwungen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, um die Personenbetreuung aus der Illegalität herauszuholen.

»Doch an der tatsächlichen Arbeits- und Lebenssituation der BetreuerInnen hat sich nur wenig geändert: Sie arbeiten als (Schein-)Selbstständige in Österreich, haben kaum Rechte und werden nach wie vor ausgebeutet. Daran muss sich endlich etwas ändern.«

So beginnt der Beitrag 24-Stunden-Betreuung – die Ausbeutung muss beendet werden von Franjo Markovic, der am 21. Juni 2021 veröffentlicht wurde im österreichischen A&W Blog. Zu den rechtlichen Grundlagen des österreichischen Modells:

➔ Die Gesetzgebung ist aber bereits in der Entstehungsphase auf massive Kritik gestoßen. Bezweifelt wurde insbesondere, dass die 24-Stunden-Betreuung als selbstständige Erwerbstätigkeit überhaupt ausgeführt werden kann. Markovic verweist auf Experten des österreichischen Arbeits- und Sozialrechts, die zu dem Ergebnis kamen, dass eine selbstständige Erwerbstätigkeit als Personenbetreuer/in nach geltender Rechtslage für die allermeisten Fälle de facto ausgeschlossen sei. Bekräftigt wird diese Rechtsansicht durch eine OGH-Entscheidung vom 24.10.2011. In dem damals verhandelten Fall kam der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) zum Schluss, dass es sich zweifelsfrei um eine Arbeitnehmerin handelt.

Wie sehen die Zahlen aus? Dazu berichtet Markovic: »Aktuell haben etwa 60.000 24-Stunden-BetreuerInnen eine Gewerbeberechtigung als PersonenbetreuerIn. Etwa die Hälfte der BetreuerInnen stammt aus Rumänien. Ein Drittel kommt aus der Slowakei. Viele kommen auch aus Kroatien, Ungarn, Bulgarien, Polen, Tschechien oder Slowenien. Nur 2 Prozent der selbstständigen PersonenbetreuerInnen sind aus Österreich. Zahlen von unselbstständig Beschäftigten in der Personenbetreuung sind hingegen nicht bekannt.«

Und jetzt kommen die Vermittlungsagenturen ins Spiel: »Als Selbstständige werden sie von (den mittlerweile fast 1.000) österreichischen Vermittlungsagenturen auch in den Herkunftsländern aktiv angeworben und an pflegebedürftige Personen vermittelt. Als Hauptproblem der in der Folge geschlossenen Verträge werden die Inkassovollmachten der Agenturen lokalisiert. Mit der Unterschrift erteilen die BetreuerInnen den Agenturen eine Vollmacht zur Eintreibung des Honorars, das ihnen als Selbstständigen zustehen muss. Im Streitfall verweigern die Agenturen allerdings regelmäßig die (volle) Auszahlung des Honorars und üben so Druck auf die Betroffenen aus.

Mit Erhalt der Gewerbeberechtigung sind die BetreuerInnen Mitglieder der Wirtschaftskammer (WK) und gehören dem Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung an. Allerdings setzt sich der Fachverband ausschließlich aus VertreterInnen der besagten Vermittlungsagenturen zusammen, was zur Folge hat, dass die Interessen der BetreuerInnen in der gesetzlichen Interessenvertretung keine Berücksichtigung finden.«

➔ Da die BetreuerInnen keine Unterstützung erhalten, haben sich viele von ihnen selbst organisiert. Kürzlich wurde der Verein IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen ins Leben gerufen.

Die Arbeitsbedingungen werden so auf den Punkt gebracht: »Unter Dauereinsatz üben sie eine physisch und psychisch anstrengende Tätigkeit aus und werden dafür mit durchschnittlich drei Euro pro Stunde entlohnt. Nicht selten sind sie körperlichem und sogar sexuellem Missbrauch ausgesetzt.«

Welches Fazit zieht Markovic in seinem Beitrag?

»Der Versuch des Gesetzgebers, die BetreuerInnen aus der Illegalität zu holen und ihre so wichtige Tätigkeit rechtlich abzusichern, ist leider gescheitert. Es existiert zwar eine Rechtsgrundlage, die BetreuerInnen wurden im Ergebnis allerdings in eine Scheinselbstständigkeit gezwungen – mit all ihren negativen Auswirkungen. Was es vor allem braucht, ist eine ordentliche arbeits- und sozialrechtliche Absicherung und eine effiziente Interessenvertretung. Das geht nur mit der Abschaffung der Scheinselbstständigkeit und echten Arbeitsverträgen.«

Und er stellt zumindest einige Umrisse alternative Konzeptionen in den Raum: »Die Bundesländer Burgenland und Oberösterreich stellen pflegende Angehörige beim Land ein – warum nicht auch 24-Stunden-BetreuerInnen? Etablierte Organisationen wie die Volkshilfe könnten die Vermittlungstätigkeit der Agenturen übernehmen und die BetreuerInnen anstellen. Darüber hinaus existieren Überlegungen, eigene Genossenschaften zu gründen, um die Betreuung sicherzustellen.«

Es sollte deutlich geworden sein: Offensichtlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Erfahrungen in Österreich sollten alle reflektieren, die hier möglicherweise einen schnellen Ausweg meinen erkennen zu können.

Auch aus der fachwissenschaftlichen Diskussion kommen viele Fragezeichen

In den zurückliegenden Jahren wurde eine ganze Reihe an Studien veröffentlicht, in denen man sich beschäftigt hat mit den Betreuungskräften aus Osteuropa bzw. der „Live-in“-Betreuung, wie das dort immer genannt wird. Ein aktuelles Beispiel wäre diese Publikation, in der zugleich die Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergleichend analysiert wird:

➔ Brigitte Aulenbacher, Helma Lutz und Karin Schwiter (Hrsg.) (2021): Gute Sorge ohne gute Arbeit? Live-in-Care in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Weinheim, Basel: Beltz Juventa, 2021

In ihrer Schlussbetrachtung „Live-in-Betreuung – (k)ein Zukunftsmodell guter Sorge und guter Arbeit?“ (S. 238) weisen die drei Herausgeberinnen zu Recht darauf hin, dass man berücksichtigen sollte, dass wir nicht über etwas sprechen, was es schon mit Jahrzehnten gibt: »Das Modell der Live-in-Betreuung ist in (den) drei Ländern historisch gesehen relativ neu. Noch vor zwanzig Jahren war die sogenannte 24-Stunden-Betreuung für die meisten Mittelschichtshaushalte finanziell nicht erschwinglich und sie war auch als Option nicht im Angebot.« (S. 245). Dass sich das seit den 1990er Jahren geändert hat, wird von Aulenbacher et. al. folgendermaßen historisch eingeordnet (S. 245 f.):

➔ »Der Fall des Eisernen Vorhangs und die danach folgende Systemtransformation hat in allen postsozialistischen Ländern zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten in großem Ausmaß geführt; Millionen von Arbeitnehmerinnen wurden in die Arbeitslosigkeit geschickt, in deren Folge die Öffnung der Grenzen begrüßt wurde, sich aber gleichzeitig ein Migrationsdruck entwickelte. Die EU-Erweiterungen und damit verbunden die Freizügigkeit innerhalb eines gesamteuropäischen Arbeitsmarktes haben dazu geführt, dass ein hoher Anteil der Bevölkerung aus mittel- und (süd-)osteuropäischen Staaten Pendel- oder Dauer-Migrantinnen sind … Das Rotationsmodell (zweiwöchiges bis dreimonatliches Pendeln zwischen dem eigenen Haushalt und dem Arbeitsplatz) wurde ursprünglich von Migrantinnen etabliert, die auf diese Weise ihre Mutterschafts- und Care-Verpflichtungen miteinander verbinden wollten.«

➔ »Darüber hinaus hat die Europäische Union im Jahr 2006 die Dienstleistungsrichtlinie für den gemeinsamen Markt beschlossen, die in vielen Teilen Europas eine Deregulierung von Dienstleistungsangeboten nach sich zog und damit indirekt auch dem Entsendeland- und Selbstständigenprinzip Vorschub leistete. In der Praxis heißt dies, dass Migrant*innen aus postsozialistischen Ländern ihre Arbeitskraft auf Billiglohnniveau anbieten (können beziehungsweise müssen) und es damit verschiedenen Wirtschaftszweigen (neben dem Care-Sektor beispielsweise auch der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft und der Fleischindustrie) ermöglichen, Arbeiten zu Löhnen verrichten zu lassen, die nicht existenzsichernd sind.«

➔ »Während zu Anfang der 2000er-Jahre die Vermittlung von Putzkräften sowie Kinder- und Altenbetreuer*innen noch weitgehend über private Netzwerke erfolgte, hat sich innerhalb von wenigen Jahren im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ein Markt etabliert, auf dem eine Vielzahl von Vermittlungsagenturen Betreuung als kommerzielle Dienstleistung anbieten. Parallel dazu wurden – dem demografischen Wandel und dem daraus entstehenden steigenden Bedarf an Betreuungs- und Pflegekräften folgend – in der Sozialpolitik unserer drei Länder verschiedene Gesetzesnovellen eingeführt, die der Etablierung des Live-in- Betreuungsphänomens Vorschub geleistet haben: Zum einen wurde mit dem Prinzip häuslich vor ambulant vor stationär die Verantwortung der Familie für die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen bestätigt, während gleichzeitig in Deutschland und Österreich Pflegegeldzahlungen gestaffelt nach Pflegegraden eingeführt wurden, wobei es den Familien beziehungsweise den Pflegebedürftigen überlassen blieb, das Geld in der von ihnen gewünschten Art und Weise auszugeben. Zum anderen bewegen sich diese Zahlungen auf einem niedrigen Niveau, sodass sie die Kosten der Betreuung meist nur in Teilen decken.«

Mit dem migrantischen Betreuungsangebot wurde folglich ein Markt geschaffen, der in allen drei Ländern ein relativ neues Phänomen darstellt.

»Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz fand in den letzten Jahren … eine Regulierung der Live-in-Betreuung statt. Österreich legalisierte sie, erkannte Personenbetreuung als Beruf an und ermöglichte die Ausübung als selbstständiges Gewerbe. In der Schweiz wurden mit dem Arbeitsverleih und der Arbeitsvermittlung zwei legale Kanäle der Arbeitskräfterekrutierung für die Live-in-Betreuung geschaffen. Deutschland bewegt sich weiterhin in einer rechtlichen Grauzone: Der Staat entzieht sich weitgehend der Debatte mit Hinweis auf den besonderen Schutz des Privathaushalts, der im Grundgesetz verankert ist. Gleichzeitig sind die zuständigen Ministerien sehr wohl über den Zustand informiert, bevorzugen aber eine Position der schweigenden oder zurückhaltenden Mitwisserschaft.« (S. 246)

Auch die Herausgeberinnen des Sammelbandes werden die Frage auf nach möglichen Strategien, die dazu führen können, gute Betreuung mit guter Arbeit beziehungsweise guten Arbeitsbedingungen zu verbinden. Das Selbstständigenmodell in Österreich, aber auch die Solo-Selbstständigkeit in Deutschland führen tendenziell zu Ausbeutung beziehungsweise Selbstausbeutung. Offensichtlich wird ein Angestelltenmodell präferiert. »Die in Deutschland gängigen Entsendeverträge, die in Polen zutreffend als Müllverträge bezeichnet werden, sollten abgeschafft und an ihre Stelle sollten ebenfalls Angestelltenverträge nach deutschem Arbeitsrecht treten.« (S. 247). »In Österreich ist ein Angestelltenmodell zwar rechtlich möglich, ob Trägerorganisationen gefunden werden, dürfte aber nicht zuletzt davon abhängen, wie es sozial- und arbeitspolitisch gestützt wird.«

Alles nachvollziehbar – aber das muss natürlich auch konfligieren mit dem Ausgangspunkt dieses Beitrags, also der neuen Rechtsprechung hinsichtlich des Mindestlohnanspruchs der Betreuungskräfte für Arbeits- und Bereitschaftszeiten.

Die Wissenschaftlerinnen stellen eine „Hinterfragung des Live-in-Modells an sich“ in den Raum. Nach den vorliegenden Forschungsbefunden (und unabhängig davon aus einer rein lebenspraktischen Sicht auf die Dinge) »kann ein Rund-um-die-Uhr-Betreuungsbedarf vielfach nicht von einer einzigen Arbeitskraft gedeckt werden, ohne deren Selbstsorge und die Fürsorge für die Betreuten zu beeinträchtigen. Erforderlich ist daher auch, anstelle der Live-in-Betreuung andere Betreuungsmodelle zu entwickeln und aufzuwerten. Kollektive Wohnmodelle, in denen sich in Wohnclustern oder Wohngruppen neuartige Betreuungsmodelle etablieren, sind dabei ebenso zu erwägen wie der Ausbau entsprechender kommunaler Infrastrukturen, in die sie eingebettet werden können.« (S. 249). Auch das sind wenn überhaupt nur sehr schemenhafte Umrisse – und die großen Fragezeichen werden dann so formuliert: »In diesem Bereich besteht ein hoher Forschungs- und Handlungsbedarf.«

Von überzeugenden Lösungsvorschlägen sind wir noch ziemlich weit weg und im Lichte der neuen Rechtsprechung wird das noch schwieriger.