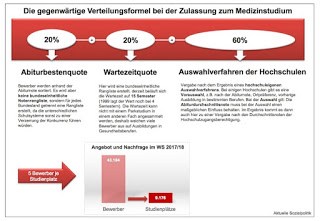

Die Ärzte stehen nach den immer wieder durchgeführten Umfragen über das Prestige von Berufen seit langem ganz oben in der Hierarchie. Das tun sie auch im pyramidal organisierten Gesundheitssystem, wo die vielen anderen Gesundheitsberufe als „Heil- und Hilfsberufe“ unterhalb der Mediziner verortet werden. Und natürlich muss auch die monetäre Seite angesprochen werden, denn die Einkommen der meisten Mediziner sind mehr als auskömmlich. Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass ein Studium der Humanmedizin ein überaus begehrtes Gut ist. Dann ist es nur zwangsläufig, dass der Zugang zu diesem Studium ein sensibles Nadelöhr darstellt – vor allem, wenn es deutlich mehr Bewerber als verfügbare Studienplätze gibt, wir also mit einem erheblichen Nachfrageüberschuss konfrontiert sind. Die Zahlen sind hier eindeutig. Für das Wintersemester 2017/18 standen den 9.176 Studienplätzen 43.184 Bewerber/innen gegenüber, also eine Bewerber-Studienplatz-Relation von 5 zu 1. Ein derart krasses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird von den Ökonomen auch als „Verkäufermarkt“ bezeichnet. Wenn es sich denn um einen „Markt“ handeln würde, was man hier – wenn überhaupt – nur mit gewichtigen Einschränkungen unterstellen kann. Denn die Bewerber bewegen sich nicht in einem normalen Marktumfeld, in dem letztendlich der Preis entscheidet, sondern in einem weitgehend staatlich organisierten System mit einem rationierten Angebot an Studienplätzen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie die teuersten Studienplätze sind, die von den dafür zuständigen Bundesländern organisiert und finanziert werden müssen.

Wenn man davon ausgeht, dass nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes (aus dem Jahr 2013) ein Student der Humanmedizin die Hochschulen pro Jahr 31.690 Euro kostet, was sich bei sechs Jahren auf einen Betrag von fast 400.000 Euro summiert, während Studenten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 4.300 Euro pro Jahr richtige „Schnäppchen“ sind, dann ist klar, dass die Bundesländer von der Ausgabenseite her wenig bis gar kein Interesse haben, zusätzliche Studienplätze zu schaffen, die derart teuer sind.

Sogar ganz im Gegenteil. Das war in den zurückliegenden Jahren auch durchaus zu beobachten – die Zahl der Medizinstudienplätze wurde sogar verkleinert. Immer wieder notwendig ist an dieser Stelle der Blick zurück:

1990 gab es allein in den alten Bundesländern 12.000 Studienplätze für Humanmedizin. Diese wurden seitdem kontinuierlich reduziert. Statt 16.000 Plätze, die sich nach der Wiedervereinigung aufgrund der acht hinzugekommenen Fakultäten in Ostdeutschland hätten ergeben müssen, sind es aktuell nur noch rund 10.000 in Deutschland insgesamt, so auch die Kritik der Bundesärztekammer.

Das hat dazu geführt, dass sich immer mehr Bewerber um immer weniger Plätze bemühen müssen.

Man kann und muss bereits an dieser Stelle festhalten: Schon unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung in den Jahren seit der Wiedervereinigung stehen zu wenig Studienplätze für Humanmedizin zur Verfügung. Und wenn man dann weitere Faktoren berücksichtigt, so die – auch andere Berufe – treffende Ersatzproblematik der in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheidenden Ärzte aus der Baby Boomer-Generation sowie die Tatsache, dass es in den vergangenen Jahren eine „Feminisierung“ des Arztberufs gab, was auch Auswirkungen hat auf das verfügbare Arbeitsvolumen der Ärzte nach dem Studium (so dass eine gleiche oder sogar größere Kopfzahl an Ärzten weniger Arbeitsvolumen bedeuten kann als früher) und Aspekte wie ein höherer Ärztebedarf aufgrund anderer Arbeitszeitvorschriften in den Krankenhäusern sowie generell eine steigende Inanspruchnahme aufgrund der demografischen Entwicklung – wenn man all das zusammenzählt, dann wird klar, dass wir mit einer generellen und zugleich politisch zu verantwortenden Mangelsituation auf der Angebotsseite konfrontiert sind, so dass jeder Lösungsansatz auf eine gezielte Adressierung dieses Angebotsmangels nicht verzichten kann und darf. Aber selbst wenn man das tut, wird man nicht umhin kommen, die Selektion der Medizinstudierenden angesichts einer Vielzahl an Bewerbern zu regeln.

Die aktuelle Aufmerksamkeit für das Thema Zugang zum Medizinstudium in den Medien resultiert aus der (erneuten) Beschäftigung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) mit der Art und Weise der Verteilung des knappen Gutes Studienplätze auf die vielen Bewerber.

Unter der Überschrift Mündliche Verhandlung in Sachen „Numerus clausus zum Studium der Humanmedizin“ hat das BVerfG am 04.10.2017 mitgeteilt, dass der Erste Senat »über zwei Richtervorlagen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu der Frage, ob die für die Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin … vorgesehenen Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind.«

Über die Hintergründe der Richtervorlagen erfahren wir in diesem Artikel mehr:

»Die Gelsenkirchener Richter argumentieren, dass zu viele Plätze nur noch über den Notenschnitt vergeben würden. Das widerspreche dem Grundgesetz Artikel 12, Absatz 1. Dort heißt es: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“

Weil sich viele Hochschulen aufwendige persönliche Auswahlverfahren sparen, werden inzwischen gut 80 Prozent der Medizinstudienplätze über den NC vergeben. Das sei ungerecht, sagen die Richter. Dabei führen sie ins Feld, dass schon die Notenvergabe in Deutschland sehr uneinheitlich erfolge; der Bewerber also je nachdem, wo er sein Abitur abgelegt habe, schlechtere Ausgangsbedingungen vorfinde.«

Damit wird ein mittlerweile bekanntes Problem angesprochen: In den Bundesländer kann das Abitur offenbar zu ganz unterschiedlichen Konditionen erworben werden. »2015 etwa lag der Landesabischnitt in Thüringen bei 2,17 – in Niedersachsen dagegen bei 2,61. Fast 38 Prozent der Thüringer Abiturienten schlossen mit einer Eins vor dem Komma ab – in Niedersachsen waren es weniger als 16 Prozent.« Eine Übersicht über alle Bundesländer findet man in diesem Artikel von Uwe Marx: Immer dieser Numerus clausus. Hinzu kommt, dass sich der Notendurchschnitt in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat. Das führt im Zusammenspiel mit den knappen Studienplätzen zu solchen Situationen, von denen Thomas Vitzthum in seinem Artikel Wenn das 1,0-Abi fürs Medizinstudium nicht reicht berichtet:

»„Wir hatten eine Schülerin, die sich auf einen Medizinstudienplatz in Münster bewarb, aber abgelehnt wurde, weil ihr 1,0-Schnitt kein guter, sondern ein schlechter 1,0-Schnitt gewesen sei“, erzählt Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, der sich auf das Einklagen von Studienplätzen spezialisiert hat.«

Das ganze „System“ war und ist voller Fragwürdigkeiten: Das betrifft auch die Wartezeitquote, denn über die Wartezeit zu kommen ist für viele jenseits eines Abi-Schnitts von 1,3 die einzige Chance auf einen Studienplatz. Mit einer bislang „eigenartigen“ Regelung: »Ein 30 Jahre alter Bankangestellter, dem zehn Jahre nach seinem 2,8-Abi einfällt, doch Medizin studieren zu wollen, wird deshalb sofort genommen. Immerhin diese Absurdität ist mittels eines Staatsvertrags zwischen Bund und Ländern geändert worden. Die Änderung greift aber erst ab dem Wintersemester 2018. Künftig müssen sich Interessenten jedes Jahr bewerben.«

Übrigens hat die Wartezeitregelung einen weiteren durchaus problematischen Effekt: Sie ist so ausgestaltet, dass die Wartezeit außerhalb des Hochschulsystems verbracht werden muss – man kann also nicht ein „Parkstudium“ in einem anderen Fach absolvieren. Was tun viele Betroffene? Sie machen eine Ausbildung in den anderen Gesundheitsberufen, beispielsweise zum Gesundheitszustand- und Krankenpfleger oder zum Notfallsanitäter. Nun könnte man vielleicht noch argumentieren, dass es durchaus Sinn macht, wenn Menschen, die in diesen wichtigen Berufen Erfahrungen gesammelt haben, die Möglichkeit bekommen, sich zum Mediziner zu qualifizieren. Aber es führt natürlich auch dazu, dass hier Ausbildungskapazitäten gleichsam „zweckentfremdet“ werden und dann die Wartezeit-Überbrücker natürlich dem Berufsfeld, in dem sie ihre Ausbildung gemacht haben, verloren gehen.

Aber Vitzthum hat in seinem Artikel auch auf einen ökonomisch interessanten Nebenstrang der Auswirkungen dieses mehrfach verminten Selektionssystems hingewiesen, in dem er einen Anwalt zitiert, der sich „auf das Einklagen von Studienplätzen“ spezialisiert hat. Hier nun kommt dann doch wieder ganz marktwirtschaftlich das Geld und der Preis und die Zahlungsfähigkeit ins Spiel. Denn um die Studienplatzvergabe ist eine regelrechte Juristen-Branche des Einklagens mit darauf spezialisierten Kanzleien entstanden und die Inanspruchnahme dieser „Dienstleistung“ erfolgt oftmals durch zahlungskräftige Eltern. Die haben dann auch noch eine andere, ebenfalls geldgetriebene Ausweichmöglichkeit für ihre mehr oder weniger hoffnungsvollen Kinder: Sie schicken die nach Osteuropa an private Hochschulen, wo man sich ein Medizinstudium kaufen kann. Bekannt und beliebt sind hier beispielsweise Ungarn, neuerdings ist auch Bulgarien „im Angebot“. Das Wohlstandsgefälle, das wir aus der Pflege und Betreuung älterer Menschen kennen, wird hier mal gespiegelt, die finanzkräftigen „Kunden“ kommen mit ihrem Geld in die ärmeren Staaten Osteuropas, um dort das einzukaufen, was ihnen hier verwehrt wird. Dass das natürlich hochgradig sozial selektiv ist, muss hier nicht wirklich ausgeführt werden.

Und man kann durchaus die These vertreten, »dass es ein Irrweg sei, Tausende Interessierte – und ausreichend Qualifizierte – außer Landes zu drängen und gleichzeitig viele ausländische Ärzte ins Land zu holen, um hier die medizinische Unterversorgung zu bekämpfen«, worauf Uwe Marx in seinem Artikel Immer dieser Numerus clausus hinweist.

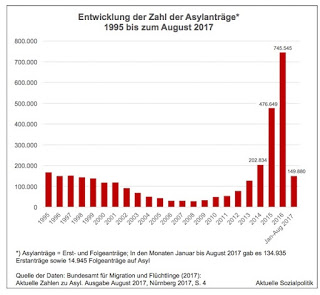

Laut Bundesärztekammer betrug die Zahl der ausländischen Mediziner in Deutschland Ende des vergangenen Jahres 41.638. Vor 20 Jahren waren es noch um die 11.000. Vgl. dazu auch den Artikel Jeder neunte Arzt kommt aus dem Ausland: »Die Zahl der ausländischen Ärzte hat sich binnen sieben Jahren mehr als verdoppelt. Sie machen laut Ärztekammer nun elf Prozent der Ärzteschaft aus. Besonders oft werden sie in Provinzkrankenhäusern gebraucht.« In vielen Krankenhäusern gerade in eher ländlich strukturieren Regionen unseres Landes würde die Versorgung zusammenbrechen, wenn die rumänischen und bulgarischen Ärztinnen und Ärzte, die hier arbeiten, von heute auf morgen abrücken würden. Zugleich hat dieser Brain-Drain zu unserem Vorteil natürlich auch eine Schattenseite in den osteuropäischen Ländern, denn die Mediziner fehlen dort – und sie wurden in diesen weitaus ärmeren Ländern ausgebildet. Die Kosten der Ausbildung wurden in anderen Ländern sozialisiert und die Gewinne aus der Inanspruchnahme der Ärzte werden bei uns privatisiert.

Nun wurde in den vergangenen Tagen viel darüber diskutiert, ob das Bundesverfassungsgericht die als Torwächter zum begehrten Medizinstudium fungierende bestehende NC-Problematik mit einer kraftvollen Entscheidung, die für Anfang 2018 erwartet wird, gleichsam wie den gordischen Knoten durchschlagen wird. Endlich werden auch die anderen in das System kommen können, so könnten einige nach der wie immer verkürzten Berichterstattung erwarten.

Man muss nun kein Prophet sein, um hier eine Menge Wasser in den an sich schon dünnen Wein zu kippen, denn selbst wenn das höchste Gericht das bestehende einseitig notenlastige Zuteilungssystem für nicht mehr grundrechtskonform brandmarken würde, stellt sich doch die notwendige Anschlussfrage: Und nun? Selbst die in höheren Sphären schwebenden Verfassungsrichter werden „dem“ Staat, in diesem Fall vor allem den Bundesländern, wohl kaum vorschreiben können, statt knapp 11.000 Studienplätzen pro Jahr mehr als 50.000 zur Verfügung zu stellen, damit alle zum Zuge kommen können, die gerne wollen oder mal probieren möchten.

Insofern wird man irgendeinen Kompromiss erwarten dürfen, nach dem bei der Zulassung tatsächliche Auswahlverfahren der Hochschulen, eine stärkere Berücksichtigung vorangegangener Qualifikationen im Gesundheitssystem oder was auch immer eine stärkere Gewichtung erfahren müssen als bislang. Nur da beißt die Maus keinen Faden ab – das Angebots-Nachfrage-Dilemma kann dadurch nicht gelöst werden, nur die Chancen des einen oder anderen könnten im Idealfall, also nach Umsetzung der Vorgaben bessere sein als im heutigen System, dafür fallen dann andere hinten runter.

Apropos Angebots-Nachfrage-Dilemma – ruft das nicht nach der Expertise der Ökonomen, die sich gleichsam hauptberuflich mit solchen Fragen beschäftigen müssen? Natürlich, aber auch deren Lösungsbeitrag ist (der Sache geschuldet) unvermeidbar begrenzt. Nehmen wir als Beispiel den Beitrag des Ökonomen Thomas Straubhaar, der – gut gebrüllt mit Begrifflichkeiten, die bei Ökonomen sofortige Ablehnung provozieren – diesen Beitrag veröffentlicht hat: Der Numerus Clausus ist ein Relikt der Planwirtschaft. Also Planwirtschaft geht ja gar nicht. Was also schlägt der Ökonom vor, um das Problem zu lösen?

Er plädiert radikal daherkommend für eine Abschaffung des Numerus clausus ingesamt. »Wenn schon, wären Aufnahmeprüfungen die bessere Alternative, um ein begrenztes Angebot von Studienplätzen auf eine zu große Anzahl von Studierwilligen zuzuteilen. Auf die einzelnen Studiengänge spezifisch zugeschnittene Eignungstests dürften eine deutlich zielgenauere Auswahl erlauben als der Notendurchschnitt beim Abitur.«

Nun hätte das eine Kehrseite, die Straubhaar selbst so beschreibt: »Spezifische Eignungstests oder aufwendige persönliche Auswahlverfahren für ein Hochschulstudium haben den Mangel, dass sie das Abitur als allgemein anerkannte Zulassungsbedingung abwerten.« Also schlägt er uns einen (nicht billigen, wie er selbst anmerkt) Kompromiss vor:

»Das erste Semester, vielleicht sogar das erste Studienjahr, sollte genutzt werden, um mit einem Studium generale, ergänzt um gezielte Angebote zu einzelnen Studiengängen, in die allgemeinen Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, grundsätzliche Methoden und Vorgehensweisen sowie fachspezifische Grundkenntnisse einzuführen.

Wer Abitur hat, soll unbesehen der Note Zugang haben. Alle müssen am Ende des Einführungskurses jedoch relativ harte Vergleichstests bestehen, bei denen es nicht um Bestehen oder Durchfallen geht, sondern darum, die Zahl der Studierenden auf die Anzahl Studienplätze zu reduzieren.«

Das erinnert doch stark – wenn wir das mit dem Studium generale mal weglassen – beispielsweise an die Art und Weise, wie die französischen Nachbarn den Zugang zum Medizinstudium steuern: Dort kann jeder ein Medizinstudium beginnen, was bedeutet, dass sich die Franzosen den ganzen Zulassungskram wie bei uns ersparen. Nach einem Jahr muss eine große, sehr große und sehr harte Prüfung abgenommen werden. Über die „verkleinert“ man dann die Zahl derjenigen, die tatsächlich Medizin studieren dürfen. Und die Betroffenen dürfen nur zweimal zu dieser Jahresprüfung antreten, danach haben sie keine Möglichkeit mehr, in Frankreich ein Medizinstudium aufzunehmen.

Fazit: Man kann es drehen und wenden wie man will, man kann nach einem „liebevollen“ Weg suchen oder lieber die „harte Tour“ präferieren – immer geht es am Ende aus Sicht der (zu vielen) Nachfrager um Verfahren der Mangelverwaltung (aufgrund eines zu geringen Angebots). Das aber wird – auch bei einer absolut erforderlichen Aufstockung der Zahl der Medizinstudienplätzen – immer zu klein bleiben. Um das Aussieben kommt man logisch gesehen nicht herum. Man kann dann nur sinnvollerweise versuchen, durch andere Auswahlmechanismen beispielsweise die Zahl derjenigen zu erhöhen, die keine 1,0 auf dem Zeugnis stehen, dafür aber andere Qualifikationen und Kompetenzen haben, die für den Medizinerberuf von Bedeutung sind oder – hier wird es richtig spannend – wären.

Denn an der aktuellen medialen Debatte rund um die Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit dem NC ist zu beklagen, dass sie völlig verengt wird auf das bestehende Zulasssungssystem und kaum die Frage adressiert, wie es denn eigentlich aussehen sollte, das Medizinstudium. Auch darüber macht man sich seit langem Gedanken und die Politik hat zwischenzeitlich sogar reagiert mit einem „Masterplan Medizinstudium 2020“ – dazu bereits mein Beitrag Welches Medizinstudium soll es sein? Und wie viele sollen das machen (dürfen)? Zum „Masterplan Medizinstudium 2020“ in Zeiten der Mangels und des Überschusses vom 16. April 2016. Und dort findet man einige Hinweise, die auch jetzt erneut aufgerufen werden sollten.

Es geht um die Frage, wie denn die Mediziner in Zukunft eingebettet werden in das Gesamtsystem der Gesundheitsberufe, denn allen müsste doch klar sein, dass die Zeiten einer pyramidalen, arztzentrierten Versorgung vorbei sind und es mit Blick auf die vor uns liegenden Versorgungsaufgaben um die Verbindung mit den Potenzen und Kapazitäten anderer Gesundheitsberufe, die ebenfalls einer Weiterentwicklung und in vielen Fällen einer Aufwertung bedürfen, gehen wird bzw. gehen muss. Eine Reform des Medizinstudiums kann sich neben der quantitativen Frage, die nun endlich im Sinne einer Ausweitung der Kapazitäten beantwortet werden sollte, nicht der Aufgabe entziehen, die Weiterentwicklung nicht im eigenen Saft zu veranstalten oder entlang der eigenen Strukturen, die sich in der Vergangenheit herausgebildet haben, sondern die Frage nach den Inhalten offensiv zu beantworten mit Blick auf aufzuwertende andere Gesundheitsberufe, die wir dringend brauchen.

Das bedeutet in der Konsequenz: Eigentlich dürfte man nicht nur die quantitativen Kapazitäten an den Hochschulen erhöhen, also mehr von dem, was wir haben (auch wenn man das im bestehenden System gut begründen kann), sondern notwendig wäre ein qualitativer Sprung nach vorne, also ein Systemwechsel. Konkret bedeutet das beispielsweise ein Medical School-Modell, bei dem nicht nur angehende Mediziner ausgebildet werden, sondern diese gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen, mit denen sie im Team zusammenarbeiten werden bzw. die in Zukunft immer mehr Aufgaben eigenverantwortlich werden übernehmen müssen, die heute noch als ärztliche Tätigkeiten reklamiert werden. Gemeinsam, wenigstens streckenweise, mit den Pflegekräften, mit den Physiotherapeuten, mit den psychologischen Psychotherapeuten, um nur einige Beispiele zu nennen. Nur, wenn die angehenden Ärzte von Anfang an damit konfrontiert werden, dass es auch andere Disziplinen und Berufe gibt, die ihren Stellenwert und Bedeutung und Nützlichkeit im Gesundheitswesen haben, wird sich substanziell etwas im System verändern können. Wenn auch nur auf lange Sicht, aber die Weichen müsste man durch einen echten Masterplan stellen, der seinen Namen wirklich verdient.