Große Aufregung nicht nur im politischen Berlin: Habemus Sondierungsergebnis auf dem langen Weg der Wiederbelebung der allerdings arg geschrumpften Großen Koalition. Nach einer mehr oder weniger durchwachten Nacht wurden der ersten Verhandlungsrunde zwischen CDU, CSU und SPD am 12. Januar 2018 in einem 28 Seiten umfassenden Papier (Ergebnisse der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD) der Öffentlichkeit präsentiert – mit der Empfehlung aller beteiligten Parteivertreter, nunmehr die eigentlichen Verhandlungen für eine mögliche Neuauflage einer GroKo aufzunehmen.

Wobei das seitens der SPD erst noch am 21. Januar 2018 auf einem Parteitag abgesegnet werden muss – und selbst wenn die Unterhändler einen Koalitionsvertrag ausarbeiten, muss dieser noch einer weitere Hürde nehmen: eine Befragung der SPD-Mitglieder, von denen sich nicht wenige (immer noch) mehr als störrisch zeigen angesichts der Perspektive auf vier weitere Jahre unter Angela Merkel und der nicht auszuschließenden Möglichkeit, dann endgültig in der „französischen Versenkung“ zu verschwinden. Dazu beispielsweise ein Interview mit Steve Hudson vom Verein NoGroKo unter der Überschrift „Wir wollen unsere SPD zurückerobern“.

Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Partei vor allem in der Parteiführung eine große Furcht vor möglichen Neuwahlen. Und natürlich geht es auch um Posten und Pöstchen. Ganz vorne dabei der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Der hatte wenige Tage nach der Bundestagswahl gesagt: „In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten.“ Das ist wohl Schnee von gestern und nun kann er sich genau so einen Eintritt in ein neues Merkel-Kabinett vorstellen, so beispielsweise dieser Artikel: Merkel: Regierung soll noch vor Ostern stehen.

Aber hier soll es nicht um die Jobperspektiven von Politikern gehen, sondern um die sozialpolitisch relevanten Inhalte, auf die man sich zum jetzigen Zeitpunkt verständigt hat und mit denen man in die Koalitionsverhandlungen zu gehen gedenkt. Den Anfang macht der Blick auf das Themenfeld Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht. Die Vereinbarungen dazu findet man auf den Seiten 8-9 des Ergebnispapiers.

Den Anfang macht ein Bekenntnis zum Ziel der Vollbeschäftigung. »Dazu gehört auch, dass Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, eine Perspektive eröffnet wird.«

Und wie will man das schaffen für die immer noch über eine Million langzeitarbeitslosen Menschen? Dazu folgt vor dem Hintergrund der Diskussion in den vergangenen Jahren, in dem Vorstöße in diese Richtung immer vor einer Mauer gelandet sind, eine scheinbare Überraschung:

»Mit einem ganzheitlichen Ansatz wollen wir die Qualifizierung, Vermittlung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Dazu schaffen wir ein neues Regelinstrument im SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ und ermöglichen auch in den Ländern den Passiv-Aktiv-Transfer. Wir stellen uns eine Beteiligung von 150 000 Menschen vor. Die Finanzierung des Programms muss über den Eingliederungstitel gewährleistet werden, den wir hierfür um eine Mrd. Euro jährlich aufstocken werden.«

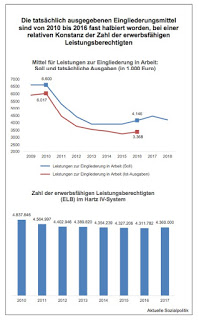

Dahinter verbirgt sich eine langjährige und höchst komplexe Diskussion, die hier aus Platzgründen nicht nachgezeichnet werden kann (vgl. hierzu auch mit einer Darstellung, was man sich unter dem „Passiv-Aktiv-Transfer“ vorstellen muss und was für Probleme damit verbunden sind, den Beitrag Ein „neuer“ sozialer Arbeitsmarkt? Auf alle Fälle ein weiterer Vorstoß hin zu einer auf Dauer angelegten öffentlich geförderten Beschäftigung für einen Teil der Erwerbslosen vom 26. September 2016). Wenn jetzt aber von Seiten der GroKo-Vertreter und insbesondere aus den Reihen der SPD herausgestellt wird, dass man zusätzliche vier Milliarden Euro für Langzeitarbeitslose zur Verfügung stellen werde (was schon rein zeitlich gar nicht funktionieren kann, denn das erste Jahr der neuen Legislaturperiode wird schon vorbei sein, bis man a) die gesetzliche Neuregelung im SGB II vorgenommen hat und b) die darauf fußenden Maßnahmen zu Laufen bringen kann, so dass wenn überhaupt höchstens drei Jahre übrig bleiben werden, dies auch c) deshalb, weil es natürlich ganz entscheidend darauf ankommen wird, wie restriktiv oder eben nicht das neue Regelinstrument ausgestaltet sein wird, wovon abhängt, ob und welche Teilnehmer man finden kann, dann sollte man einen Blick werfen auf die Abbildung mit der Entwicklung der tatsächlichen Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, die im Hartz IV-System getätigt wurden. Dort kann man erkennen, dass noch 2010, vor den großen Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik, über 6 Mrd. Euro verwendet werden konnten, im Jahr 2016 waren es nur noch 3,36 Mrd. Euro, also eine Kürzung um fast die Hälfte der 2010 noch ausgegebenen Mittel. Gleichzeitig ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Hartz IV-System auch nicht annähernd zurückgegangen, am aktuellen Rand steigt sie sogar wieder an, so dass aus dieser Perspektive die „Zusätzlichkeit“ der Mittel dahinschmilzt wie die Butter in der Sonne.

Und man darf und muss darauf hinweisen, dass es gerade das von der damaligen SPD-Ministerin Andrea Nahles geführte Bundesarbeitsministerium war, das in der vergangenen Legislaturperiode kategorisch jede Entwicklung hin zu einem „Passiv-Aktive-Transfer“ blockiert und ausgeschlossen hat. Stattdessen hat man auf zwei überschaubare und restriktiv ausgestaltete Förderprogramme gesetzt, in deren Umsetzung die Jobcenter viel Lebenszeit haben investieren müssen – mit überschaubaren Ergebnissen. Es handelt sich um das „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter“ (für bis zu 33.000 Langzeitarbeitslose) und das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (für bis zu 10.000 Langzeitarbeitslose). Vgl. dazu und den Problemen den Beitrag Programmitis als Krankheitsbild in der Arbeitsmarktpolitik: Wenn das „Wir tun was“ für die Langzeitarbeitslosen verloren geht im hyperkomplexen Raum der Sonderprogramme, die in der Realität scheitern müssen vom 12. März 2016.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur zur Kenntnis nehmen, das man hier bei den Langzeitarbeitslosen (wieder mal, man schaue sich nur die Vereinbarung im Koalitionsvertrag vom Dezember 2013 auf der Seite 47 an) was machen will. Man wird auf eine Konkretisierung des angekündigten neuen Regelinstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ warten müssen.

Bereits im Wahlprogramm von CDU/CSU (Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben) aus dem vergangenen Jahr findet man unter der hoffnungsvollen Überschrift „Langzeitarbeitslosen helfen“ auf S. 12 diese Ausführungen:

»Langzeitarbeitslosen, die aufgrund der besonderen Umstände auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben, werden wir verstärkt die Möglichkeit geben, sinnvolle und gesellschaftlich wertige Tätigkeiten auszuüben. Das ist ein starker Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land.«

Hinweise auf das, was man wohl konkret mit der Vereinbarung im Sondierungsergebnispapier meint, findet man im Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl 2017 (vgl. Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungsprogramm für Deutschland). Dort wird man auf S. 27 fündig:

»Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ werden wir als Regelleistung in das Sozialgesetzbuch II übernehmen. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt schaffen wir neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose, die auf absehbare Zeit keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Das ist auch von hoher Bedeutung für Regionen, die in besonderem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.«

Wenn man nun davon ausgeht, dass die Formulierung im Ergebnispapier der Sondierer auf eine Verstetigung des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“ im SGB II hinausläuft, dann wird das kein großer Wurf werden.

Was steht sonst noch im Ergebnispapier für das Themenfeld Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht? Da wäre die Bundesagentur für Arbeit (BA) als Trägerin der Arbeitslosenversicherung (SGB III). Die hat vor allem zwei Probleme, die von den GroKo-Sondierern aufgegriffen werden.

Das erste „Problem“ scheint keines zu sein, eher doch eine Erfolgsmeldung: Die BA musste 2017 weniger Geld ausgeben für Leistungen in ihrem Bereich, zugleich konnte sie aufgrund der positiven Beschäftigungsentwicklung Mehreinnahmen auf der Beitragsseite verbuchen. Mit dieser Folge: Die BA weist für das Jahr 2017 einen Überschuss von 5,95 Milliarden Euro aus, von dem 5,79 Mrd. Euro in der Rücklage der BA verbucht werden, die dadurch auf rund 17,2 Milliarden Euro angewachsen ist. Weitere 160 Mio. Euro fließen in die für Insolvenzgeld und Winterbeschäftigungsförderung vorgehaltenen Rücklagen. Man kann sich gut vorstellen, dass ein solches Finanzpolster die Forderungen nach einer Beitragssatzsenkung in der Arbeitslosenversicherung anschwellen lässt.

Die BA selbst weist in der Pressmitteilung BA-Haushalt 2017 schließt mit gutem Ergebnis vom 11.01.2018 darauf hin: »Die Finanzkrise des Jahres 2009 hat gezeigt, dass die Bundesagentur zur Finanzierung etwa von Kurzarbeit mindestens 20 Milliarden Euro Rücklagen benötigt.«

Dem angesprochenen Druck hin zu einer Beitragssatzsenkung wird dann auch im Ergebnispapier der Sondierer entsprochen: »Wir werden den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent senken.«

Das zweite „Problem“ der BA: Sie hat im Grunde zu viel Personal, während in den Jobcentern, die ja von der BA gemeinsam mit den Kommunen oder ausschließlich von den Kommunen betrieben werden, gleichzeitig vorne und hinten das Personal fehlt. Das auch deshalb, weil mittlerweile 70 Prozent der Arbeitslosen und darunter die vielen Langzeitarbeitslosen, im Hartz IV-System sind und damit in der Zuständigkeit der Jobcenter, währen die Arbeitsagenturen für den Rechtskreis SGB III mit der an sich ja erfreulichen Entwicklung konfrontiert sind, dass ihnen in den vergangenen Jahren aufgrund der guten Arbeitsmarktbedingungen gerade im Arbeitslosenversicherungsbereich die „Kunden“ ausgehen, um das mal überspitzt auszudrücken.

Wir sehen eine ganz erhebliche Unwucht zwischen dem Versicherungssystem (SGB III) mit der BA und dem Fürsorgesystem (SGB II) mit den Jobcentern: »Die Bundesagentur für Arbeit häuft Rekordüberschuss aus Beiträgen an. Derweil klagen die Jobcenter über Unterfinanzierung«, so Susan Bonath in ihrem Artikel Amt für Akkumulation.

Und an dieser Stelle verbindet sich das institutionenegoistisch nachvollziehbare Interesse der BA an einer Absicherung des eigenen Personals bei weniger werdenden Aufgaben im Kernbereich durch eine Ausweitung der Aufgaben in neue Arbeitsfelder mit einem Interesse aus den Reihen der SPD, die schon in der vergangenen Legislatur und vor allem im Wahlprogramm 2017 eine „Weiterentwicklung“ der BA hin zu einer „Bundesagentur für Arbeit und Weiterbildung“ angestrebt hat. Das hat nun seinen Niederschlag gefunden im Papier der Sondierer:

- Zum einen will man „gemeinsam mit den Sozialpartnern eine nationale Weiterbildungsstrategie entwickeln“. Da kann was oder auch nichts rauskommen. Auf alle Fälle kann man darauf verweisen, dass man was macht.

- Zum anderen: »Wir werden das Angebot der Bundesagentur für Arbeit so ausgestalten, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf Weiterbildungsberatung haben. Wir werden das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte für Weiterbildung stärken. Nach drei Monaten Arbeitslosigkeit soll die Bundesagentur für Arbeit mit den betroffenen Menschen Maßnahmen entwickeln, um ihre Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu fördern.«

Das nun klingt wie ein Passepartout für eine möglicherweise ganz erhebliche Aufgabenexpansion für die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Arbeitsagenturen vor Ort. Nun kann man sicher einige auch gute Argumente dafür finden, das in der heutigen Zeit und erst recht in den vor uns liegenden Jahren aufgrund der erheblichen Anforderungsveränderungen in der Arbeitswelt der Orientierungs- und Beratungsbedarf der Arbeitnehmer steigen wird.

- Nun mag sich der eine oder andere fragen: Wie geht das zusammen, eine Absenkung des Beitragssatzes und damit eine Reduzierung der Einnahmen, zugleich aber eine angestrebte massive Aufgabenausweitung für die BA in einem Bereich (Weiterbildungsberatung), der sehr personalintensiv wäre, wenn man in den ordentlich betreiben wollte? Wie wird das finanziert? Von wem?

- Aber die hier aufzurufende entscheidende Frage muss lauten: Können die das (wirklich)? Haben die Arbeitsagenturen wirklich die Expertise, diese anspruchsvollen und hyperkomplexe Aufgabe erledigen zu können? Man lässt sich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ganz erhebliche Zweifel seien hier erlaubt.

Die Jobcenter und damit das Hartz IV-System (SGB II) wurden bereits angesprochen – und viele interessierte Beobachter warten sicher schon ganz gespannt darauf, was denn nun zum Themenfeld Grundsicherung heraussondiert wurde. Nicht nur was, sondern kann man eine sozialdemokratische Handschrift erkennen, die offensichtlichen Probleme in einem System anzugehen, von dem derzeit gut 6 Millionen Menschen abhängig sind?

Die erstaunliche und viele sicher auch empört zurücklassende Antwort muss lauten: Eigentlich hat man nichts vereinbart. Bis auf das hier:

»Wir wollen die Zumutbarkeit bei der Vermögensverwertung und das Schonvermögen im SGB II überprüfen.«

Ja, das war es. Mehr nicht. Keine Hinweise zur Frage der Höhe und Berechnung der Leistungen im Hartz IV-System (vgl. dazu nur als ein Bespiel für eine Diskussion, die überhaupt nicht aufgegriffen wurde: Eine deutliche Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung fordert das „Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum“ vom 10. Januar 2018). Und was ist mit dem Problem der nicht-gedeckten Unterkunftskosten, was für viele Hartz IV-Empfänger ein großes Problem ist? In dem Beitrag Hartz IV-Empfänger bekommen 1,63% mehr Geld. Von der Angemessenheit, ungedeckten Stromkosten und Mieten mit Selbstbeteiligung vom 22. September 2017 habe ich darauf hingewiesen, »dass zahlreiche Grundsicherungsempfänger gezwungen sind, die nicht vom Jobcenter akzeptierten Mietanteile aus den Regelleistungen selbst zu tragen – schaut man sich die Differenz zwischen den bewilligten und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft für Deutschland insgesamt an, dann kann man berechnen, dass die Hartz IV-Empfänger in diesem Jahr auf 594 Mio. Euro Wohnkosten sitzenbleiben. Bei vielen bedeutet das, dass sie aus ihrem Regelbedarf von (noch) 409 Euro pro Monat, der ja dafür nicht vorgesehen und schon für die laufenden Lebenshaltungskosten mehr als knapp kalkuliert ist, den Differenzbetrag decken müssen.« Dazu kein Wort.

Ebenfalls rein gar nichts findet man bei den GroKo-Sondieren zu dem überaus umstrittenen und mehr als brisanten Thema der Sanktionen im Hartz IV-Verfahren. In den zwölf Monaten von September 2016 und August 2017 kürzten die Jobcenter nach BA-Angaben 417.000 Beziehern 944.000mal die Grundsicherung für jeweils drei Monate. Von einer Vollsanktion inklusive der Mietzuschüsse waren monatlich im Schnitt 7.300 Menschen betroffen. So kamen die Jobcenter zwischen 2007 und 2016 auf eine Summe von 1,9 Milliarden Euro, die nicht an die Betroffenen ausgezahlt werden mussten. Nicht nicht einmal die bereits weichgespülte Forderung, wenigstens das heute schärfere Sanktionsregime gegen die unter 25-Jährigen an die allgemeinen Sanktionsregelungen anzupassen, hat es in das Papier geschafft. Offensichtlich wollen die neuen alten Großkoalitionäre hier auf ein Urteil aus Karlsruhe warten, denn dem Bundesverfassungsgericht liegt schon seit längerem die Frage vor, ob Sanktionen verfassungswidrig sind oder nicht. Eigentlich war die Entscheidung des höchsten Gerichts bereits für das nunmehr vergangene Jahr angekündigt worden. Und das kann nun auch noch weiter dauern, bis da was kommt, wie Susan Bonath in ihrem Artikel berichtet:

»Das Bundesverfassungsgericht (BverfG) wollte ursprünglich letztes Jahr darüber entscheiden, ob das Kürzen des Existenzminimums wegen verpasster Termine, abgelehnter Maßnahmen oder sonstiger »Pflichtverstöße« gegen die Grundrechte auf Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit und freie Berufswahl verstößt. Die Entscheidung verschob Karlsruhe vorerst auf unbestimmte Zeit, wie BverfG-Sprecher Michael Allmendinger kurz vor Weihnachten gegenüber jW erklärte. Der Grund sei Überlastung. »Es kamen viele andere Dinge, wie etwa das dritte Geschlecht, kurzfristig dazwischen«, sagte er. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.«

Hartz IV – kein Handlungsbedarf, so die Botschaft des Ergebnispapiers.

Und wie ist das mit Themen, die besonders die Gewerkschaften interessieren sollten?

Zur Leiharbeit findet man diese wegweisende Verständigung: »Wir wollen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2019 evaluieren.« Na klasse. Auch hier die Botschaft: kein Handlungsbedarf, was auch nicht überrascht, hatte doch die SPD-Bundesarbeitsministerin erst gegen Ende der letzten GroKo das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz reformiert. Für eine kritische Bewertung dieser Arbeit vgl. den Beitrag Eine weichgespülte „Reform“ der Leiharbeit und Werkverträge in einer Welt der sich durch alle Qualifikationsebenen fressenden Auslagerungen vom 1. April 2017. Und ein weiterer kritischer Beitrag mit einem besonderen Blick auf die problematische Rolle der Gewerkschaften wurde am 19. April 2017 veröffentlicht: Wenn die Leiharbeiter in der Leiharbeit per Tarifvertrag eingemauert werden und ein schlechtes Gesetz mit gewerkschaftlicher Hilfe noch schlechter wird. Ergänzend dazu sei hier auch dieser Beitrag erneut in Erinnerung gerufen: Mit Tarifverträgen fahren Arbeitnehmer besser. Das stimmt (nicht immer). Über „tarifdispositive Regelungen“ und ihre Ambivalenz mit erheblicher Schlagseite vom 2. September 2017.

Na gut, aber bei der so wichtigen Frage der (schwindenden) Tarifbindung und hierbei vor allem der wichtigen Frage, wie man endlich mehr allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge hinbekommen kann, nachdem der letzte Vorstoß kläglich gescheitert ist (vgl. dazu ausführlicher Tarifbindung mit Schwindsucht und die Allgemeinverbindlichkeit als möglicher Rettungsanker, der aber in der Luft hängt vom 9. Mai 2017), da wird doch die harte sozialdemokratische Handschrift erkennbar werden. Oder? Schauen wir erneut in das Sondierungsergebnispapier:

»Wir wollen … neue Geschäftsmodelle fördern und gleichzeitig die Tarifbindung stärken. Die Arbeit auf Abruf nimmt zu, wir wollen jedoch sicherstellen, dass der Arbeitnehmer ausreichend Planungs- und Einkommenssicherheit in dieser Arbeitsform hat.

Wir wollen einen Rahmen schaffen, in dem Unternehmen, Beschäftigte und die Tarifpartner den vielfältigen Wünschen und Anforderungen in der Arbeitszeitgestaltung gerecht werden können …«

Warme Luft. Ja, ich kann nichts dafür, das war’s dann. Damit wird man eines der drängendsten Probleme in der lohnpolitischen Landschaft nun wirklich nicht angehen können, offensichtlich haben die Sozialdemokraten hier vor der Union schon im Vorfeld der eigentlichen Verhandlungen kapituliert.

Und der gesetzliche Mindestlohn? »Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt setzt sich für eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ein. Die neue Bundesregierung müsse nicht nur an dem Erfolgsmodell festhalten, sondern auch die Basis des Stundenmindestlohns deutlich auf einen zweistelligen Betrag erhöhen«, so wird der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger in diesem Artikel zitiert: IG-BAU fordert zweistelligen Mindestlohn. Und das wird auch von anderer Seite sekundiert. So hat sich einer der „fünf Wirtschaftsweisen“, der Volkswirt Peter Bofinger, mit dieser Ansage positioniert: Die Politik muss den Mindestlohn erhöhen. Dazu der Beitrag Fordern kann man ja. Einen zweistelligen gesetzlichen Mindestlohn. Wenn da nur nicht dieses Mindestlohngesetz wäre vom 7. Oktober 2017 in diesem Blog. Aber der Mindestlohn taucht gar nicht auf im Ergebnispapier der Sondierer. Auch kein Thema

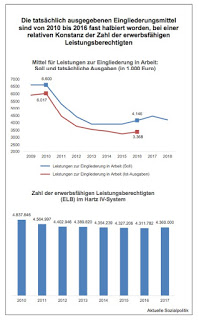

Aber wenigstens diese frohe Botschaft wird man dann sich zum Abschluss aufrufen können: Das Recht auf befristete Teilzeit wird kommen. Moment, wird der eine oder andere, der noch über einen Erinnerungsspeicher verfügt, an dieser Stelle einwerfen: Das war doch schon Beschlusslage im alten Koalitionsvertrag vom Dezember 2013? Ja, das war es. Dort findet man auf Seite 50 diese Vereinbarung unter der Überschrift „Weiterentwicklung des Teilzeitrechts“:

»Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zum Beispiel wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschieden haben, wollen wir sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht).«

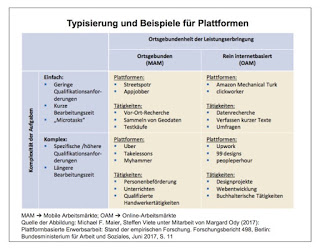

Nur wurde diese noch verständliche Vereinbarung von 2013 aufgrund des Widerstands der Union in der letzten GroKo einfach nicht umgesetzt. Im Wissen um diese Vertragsverletzung haben jetzt aber die Sozialdemokraten sicher ganz hart verhandelt und eine später nicht mehr blockierbare Lösung in die Vereinbarung geschrieben. Oder? Also das, was man (siehe nebenstehende Abbildung) jetzt in ein Ergebnispapier von Sondierungsverhandlungen reingeschrieben hat, das erinnert eher an die Gebrauchsanleitung für eine dieser modernen Waschmaschinen, für deren wirkliches Verständnis man ein einschlägiges Studium benötigt. Und schaut man sich die fünf Punkte an, dann wird klar, dass das Recht auf befristete Teilzeit neben der Tatsache, dass es erst für Unternehmen ab 45 Beschäftigten gelten soll und damit Millionen Arbeitnehmer gar nicht erreichen kann, durch zahlreiche Restriktionen zum Schutz der Unternehmen wieder eingefangen wird.

Und schon sind wir am Ende dessen angekommen, was zum Themenfeld Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht vereinbart wurde. Die Wirtschaftsverbände und Arbeitgeberfunktionäre können sich nach dem Studium der wenigen Vereinbarungen entspannen und zurücklehnen. Dem Tiger (wenn er denn mal einer war) ist der letzte Backenzahn gezogen worden.