Durchaus sehr öffentlichkeitswirksam wird über „die“ Zuwanderer und ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt berichtet und diskutiert. Ob es nun um die Frage geht, nach wie vielen Jahren wie viel Prozent der Flüchtlinge, die 2015/2016 nach Deutschland gekommen sind, einer Erwerbsarbeit nachgehen oder warum es so schwierig ist, ukrainische Kriegsflüchtlinge auf dem Erwerbsarbeitsmarkt zu platzieren, so dass man sogar einen sogenannten „Job-Turbo“ meint ins Leben rufen zu müssen.

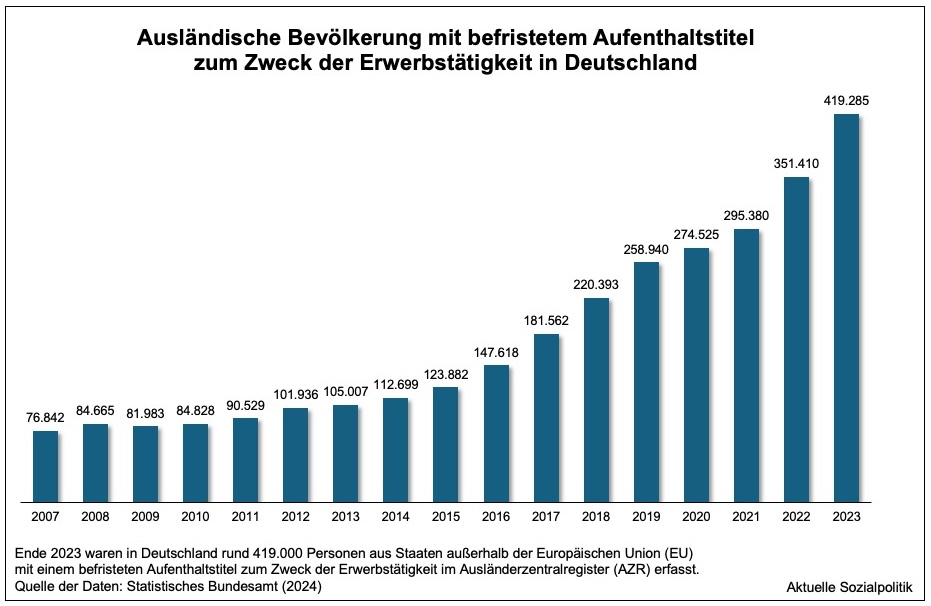

Und dann gibt es noch solche Meldungen: Erwerbsmigration im Jahr 2023 erneut stark gestiegen, so das Statistische Bundesamt. Ende 2023 waren in Deutschland rund 419.000 Personen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) mit einem befristeten Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Damit sei die Zahl der Erwerbsmigranten, die aus Nicht-EU-Staaten zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, seit 2010 (damals 85.000 Personen) stetig gestiegen.