Man muss sich das mal klar machen: Da nehmen viele Menschen, die 45 Beitragsjahre nachweisen können, derzeit die von der Bundesregierung geschaffene abschlagsfreie „Rente ab 63“ in Anspruch. Und das wird an vielen Stellen bitter beklagt, ein „Aderlass“ für die deutsche Wirtschaft sei das, eine zusätzliche „Besserstellung“ der „glücklichsten“ Rentner-Generation, die es bislang gab und die es so nicht wieder geben wird. Gleichzeitig wird aber der Pfad in Richtung auf die „Rente ab 67“ keineswegs grundsätzlich verlassen, sondern die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters schreitet weiter voran, so dass die 67 für den Geburtsjahrgang 1964 gelten werden. Und man beklagt von interessierter Seite, dass die vorübergehende Ermöglichung einer abschlagsfreien Rente bereits ab dem 63. Lebensjahr – unter bestimmten, restriktiven Voraussetzungen – die beobachtbare Verlängerung des tatsächlichen Renteneintrittsalters nach oben nunmehr aufhält und bei den Arbeitnehmern falsche Erwartungen geweckt werden. Das gesetzliche Renteneintrittsalter gewinnt seine besondere Bedeutung dadurch, dass es auch die Grenze definiert, deren Unterschreitung beim Renteneintritt, der weiterhin auch vor dieser Grenze möglich ist, zu teilweise erheblichen lebenslangen Abschlägen bei den ausgezahlten Renten führt. Insofern ist es ja auch verständlich, dass viele Arbeitnehmer versuchen müssen, so lange wie nur irgendwie möglich durchzuhalten, damit sie dem Damoklesschwert der Abschläge von den zugleich im Sinkflug befindlichen Renten vor allem seit der Rentenreform der rot-grünen Bundesregierung Anfang des neuen Jahrtausends zu entgehen. Wenn dann die Bundesregierung eine Option anbietet, auch ohne Abschläge in den Rentenbezug zu wechseln, dann darf man sich nicht wirklich wundern, wenn das auch viele machen, die die Voraussetzungen erfüllen (vgl. dazu auch den Beitrag Und tschüss!? Zur Inanspruchnahme der „Rente ab 63“ und ihren Arbeitsmarktauswirkungen vom 7. August 2015).

Stefan Sell

Was passieren kann, wenn man die Zielgröße, permanent ein „überdurchschnittlicher Amazon-Roboter“ zu sein, nicht erreicht. Mal wieder: Inside Amazon

Amazon mal wieder. Wir reden hier über eine – von oben betrachtet – große „Erfolgsstory“: Mehr als 150.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen mittlerweile, der Umsatz kratzt an der 100-Milliarden-Dollar-Grenze. Während in Deutschland immer noch eine überschaubare Gruppe von Aktivisten innerhalb der Belegschaft versucht, den Konzern daran zu erinnern, dass nicht nur betriebliche Mitbestimmung, sondern auch Tarifverträge bei uns eigentlich normal sein sollten, damit aber – trotz mehrfacher Streikaktionen – bislang wenig bis gar keinen Erfolg haben, werden nun wieder die Arbeitsbedingungen bei Amazon in den Fokus der Berichterstattung gerückt. Allerdings diesmal aus dem Mutterland des Konzerns, also den USA, kommend. Die New York Times berichtet über höchst fragwürdige Arbeitsbedingungen in dem Artikel Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace: The company is conducting an experiment in how far it can push white-collar workers to get them to achieve its ever-expanding ambitions:

Man kann das auch so auf den Punkt bringen: Katastrophale Arbeitsbedingungen bei Amazon. In diesem Artikel des österreichischen Standard werden einzelne Fälle zitiert, die man dem Originalartikel der New York Times entnehmen kann. Wie so oft bei diesen amerikanischen Unternehmen geht es um Leistungsbewertungen, um die „Performance“ der Beschäftigten.

Hier drei Beispiele aus dem Artikel:

»So wird … etwa die Geschichte einer Mitarbeiterin des Kindle-Teams erzählt, die ihre Überstunden und Wochenendeinsätze reduzieren musste, da ihr Vater an Krebs erkrankt war – was umgehend zu einer schlechteren Bewertung ihrer Performance geführt habe. Der Wechsel auf einen anderen Posten, bei dem, nicht wie sonst bei Amazon üblich, unzählige Überstunden erwartet werden, wurde abgelehnt. Stattdessen bezeichnete sie ihr direkter Vorgesetzter als „ein Problem“. Sie entschloss sich daraufhin – als ihr Vater bereits im Sterben lag –, eine Auszeit zu nehmen und nicht mehr zu Amazon zurückzukehren.

Eine andere Mitarbeiterin erzählt davon, wie sie nach einer Behandlung wegen Schilddrüsenkrebs an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte und ihr umgehend erklärt wurde, dass sie zu langsam sei und man ohne sie viel mehr erreicht habe. Auch sonst gibt es mehrere Berichte von Mitarbeiterinnen, die mit schlechten Bewertungen auf die interne Abschussliste gesetzt wurden, nachdem sie an Krebs erkrankt waren.

Eine weitere Mitarbeiterin wurde angeblich direkt am Tag nach einer Fehlgeburt dazu gezwungen, eine Geschäftsreise anzutreten, weil „die Arbeit trotzdem erledigt werden müsse“, wie ihr ihr Vorgesetzter mitteilte. Dies verbunden mit dem Hinweis, dass Amazon möglicherweise nicht der richtige Arbeitsplatz sei, wenn sie gerade eine Familie gründen wolle.«

Der Artikel der „New York Times“ hat umgehend erhitzte Diskussionen in der US-Tech-Branche ausgelöst. Während sich einige über diese Zustände empört zeigen, wollen andere darin kein Problem erkennen.

Auch der Big Boss von Amazon hat sich zu Wort gemeldet und seine Reaktion auf den NYT-Artikel wird so zitiert:

»Unterdessen hat Amazon-Chef Jeff Bezos mit einem internen Memo auf den Artikel reagiert. Der Artikel beschreibe nicht jenes Amazon, das er kenne. Eine solche Missbrauchskultur würde von ihm nicht akzeptiert. Insofern bitte er alle Mitarbeiter, entsprechende Vorfälle zu melden, falls sie tatsächlich vorkommen sollten.«

Aber die Diskussion bleibt nicht auf die USA beschränkt: Auch deutsche Amazon-Mitarbeiter berichten von Schikane, so die Süddeutsche Zeitung. Darin beispielsweise:

»Amazon hat auch in Deutschland keinen guten Ruf. So erstellt die Firma in ihren Versandzentren sogenannte Inaktivitätsprotokolle. In einem dieser Protokolle aus dem Jahr 2014, das der SZ vorliegt, wird einem Mitarbeiter vorgeworfen, sich „von 07.27 bis 07.36 Uhr unterhalten“ zu haben. Stefanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi, sagte, das System Amazon bestehe auch hierzulande aus „Arbeitshetze und Druck“. Davon zeugten extrem hohe Krankenquoten von 20 Prozent und mehr.«

Vor dem Hintergrund der zitierten angeblichen Reaktion von Jeff Bezos interessant dieser Passus: »Nach Aussagen von Mitarbeitern in den USA handelt es sich bei den Schikanen nicht um Auswüchse, vielmehr soll Firmengründer Jeff Bezos den rüden Umgang persönlich angeordnet haben. Er wird mit den Worten zitiert, zu viel Harmonie im Betrieb schade dem wirtschaftlichen Erfolg, weil selbst offensichtliche Fehlentscheidungen aus falsch verstandener Rücksichtnahme nicht beanstandet würden.«

Grundsätzlich ist es schwierig, jenseits der veröffentlichten Einzelfälle – wobei hier darauf hinzuweisen wäre, dass für den NYT-Artikel mehr als 100 ehemaligen und gegenwärtige Amazon-Beschäftigte ausführlich interviewt worden sind – eine Gesamtbewertung vorzunehmen dergestalt, dass es sich hier um ein Amazon-spezifisches Problem handelt oder nicht vielmehr um ein prominentes Abbild einer allgemeinen Unkultur in vielen Unternehmen: »Die Aussagen der Mitarbeiter geben einen Einblick in eine extreme Firmenkultur. Amazon steht dabei nicht stellvertretend für andere junge Internetfirmen, die eher mit bunten Büros und Firmenchefs in T-Shirt und Turnschuhen von sich reden machen. Allerdings sind harte Arbeit und ständige Erreichbarkeit auch in vielen Unternehmen im Silicon Valley üblich.«

Wie dem auch sei – der Artikel in der New York Times hat eine Welle ausgelöst auch in anderen Ländern. So berichtet der „Guardian“ aus Großbritannien unter der Überschrift Amazon ‚regime‘ making British staff physically and mentally ill, says union: »Employees at the e-commerce giant’s distribution centres across the UK are under pressure to be an “above-average Amazon robot”, the GMB’s lead officer for Amazon, Elly Baker, told the Times.«

Und Ella Baker von der Gewerkschaft wird weiter mit diesen Worten zitiert über die Arbeit bei Amazon:

“It’s hard, physical work but the constant stress of being monitored and never being able to drop below a certain level of performance is harsh. You can’t be a normal person. You have to be an above-average Amazon robot all the time.”

Auch wenn man davon ausgehen muss, dass die krasse Firmen“kultur“ bei Amazon keineswegs eine Singularität darstellt, sondern vielmehr regelmäßig gerade bei angelsächsischen Unternehmen beobachtet werden kann – die enorme kritische Resonanz auf entsprechende Berichte aus der Amazon-Welt ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass dieses Unternehmen ansonsten auch nach außen, gegenüber Konkurrenten, Zulieferern und ganzen Branchen eine absolut zerstörerische Strategie verfolgt, um auf dem Weg der monopolistischen Durchdringung fortzuschreiten. Wer so agiert, der verdient eine besondere Beobachtung und Kritik.

In diesem Blog wurde mehrfach über das Unternehmen Amazon berichtet, beispielsweise der Beitrag Die gnadenlose Effizienzmaschine hinter Amazon wird gefeiert und beklagt. Und in Polen spürt man die handfesten Folgen, wenn man ein kleines Rädchen in der großen Maschine ist vom 18. Juli 2015 oder Amazon mal wieder. Ab in den Osten und zurück mit dem Paketdienst vom 10. August 2014. Es ist eine plausible Annahme, dass sich das mit dem Berichterstattungsbedarf vorerst nicht ändern wird.

Einige Solo-Selbständige in Deutschland proben den Aufstand gegen die Rentenversicherung und andere möchten gerne rein

Also früher war die Welt irgendwie noch einfacher – jedenfalls aus der heutigen Perspektive, die natürlich immer auch eine verzerrte sein muss. Da gab es die große Masse der abhängig Beschäftigten, in Arbeiter und Angestellte sortiert und auf der anderen Seite der Medaille die Selbständigen. Bei den Selbständigen hatte man zum einen die vielen kleinen Kümmerexistenzen, die mit ihrem Laden mehr schlecht als recht über die Runden gekommen sind. Zum anderen die „normalen“ Selbständigen, die ein Unternehmen betrieben, in dem wiederum andere Menschen eine abhängige Beschäftigung gefunden haben. Und weil man normalerweise davon ausgehen konnte, dass so ein Selbständiger – von manchen politischen Kräften auch Kapitalist genannt – genügend Einkommen aus der Verwertung der Arbeitskraft seiner Arbeiter und Angestellten ziehen konnte, wurde unterstellt, dass hier keine „soziale Schutzbedürftigkeit“ gegeben sei, die eine Einbeziehung in die gesetzliche Sozialversicherung, die ja eine Arbeitnehmerversicherung ist, begründen könnte. Also hat man folgerichtig argumentiert, dass diese Selbständigen alleine in der Lage sind, für ihre Absicherung im Krankheitsfall zu sorgen und für eine eigene Alterssicherung beispielsweise in Form einer Lebensversicherung oder anderer Modelle vorzusorgen.

Es gab dann im Laufe der Zeit eine gewisse notwendige „Übergriffigkeit“ seitens der Sozialpolitik, die auch selbständige Existenzen wie Handwerker unter bestimmten Bedingungen unter das weite Dach der sozialen Sicherung zog, weil man hier eine offensichtliche „Schutzbedürftigkeit“ erkannt hat. Aber die meisten Selbständigen blieben weiter außerhalb des Systems und auf eigene Strategien der Absicherung angewiesen, was sie natürlich auch von einer entsprechenden Beitragszahlung befreit hat.

Nun gibt es seit vielen Jahren einen Trend, der quer zu der klassischen Vorstellung von einem Selbständigen mit einem Unternehmen und mehreren Beschäftigten liegt – gemeint ist der Trend hin zu den Solo-Selbständige, also Selbständige, die nur über sich selbst verfügen und keine weiteren Mitarbeiter beschäftigen. Und da gibt es – wie immer im Leben – echte Erfolgsgeschichten, aber auch viel Schatten.

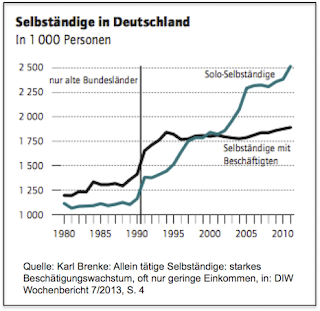

So veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin 2013 einen Beitrag von Karl Brenke unter der Überschrift Allein tätige Selbständige: starkes Beschäftigungswachstum, oft nur geringe Einkommen:

»In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist die Zahl der Selbständigen in Deutschland kräftig gestiegen. Dies ist fast ausschließlich auf die Entwicklung bei allein tätigen Selbständigen (Solo-Selbständigen) zurückzuführen. Besonders stark hat sich dabei die Zahl selbständiger Frauen erhöht. Auch wenn ein Teil der Solo-Selbständigen hohe Einkünfte erzielt, liegt das mittlere Einkommen dieser Erwerbstätigengruppe unter dem der Arbeitnehmer. Viele kommen über Einkünfte, wie sie Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor beziehen, nicht hinaus. Der Anteil der Geringverdiener unter den Solo-Selbständigen ist zwar seit Mitte der letzten Dekade gesunken, er liegt aber immer noch bei knapp einem Drittel oder etwa 800 000 Personen.«

Schon hier gibt es Hinweise, dass für einen Teil dieser überaus heterogenen Gruppe der Solo-Selbständigen eine offensichtliche Schutzbedürftigkeit konstatiert werden muss, die dann nicht annähernd adäquat bearbeitet wird, wenn man sie zusammenwürfelt mit den anderen, die es auch gibt und die gut leben (und vorsorgen) können von ihrer Selbständigkeit. Das Problem ist eben die doch sehr große Streuung zwischen oben und unten (vgl. dazu auch den Beitrag Diesseits und jenseits der Kümmerexistenz. Arme und reiche (Solo)Selbständige, die vielen dazwischen und die Frage, was sich denn wie lohnt vom 11. Februar 2015).

Die Frage der individuellen Schutzbedürftigkeit einer selbständigen Existenz ist das eine. Das vermischt sich aber mit einem weiteren Problem, das unter dem Begriff der „Scheinselbständigkeit“ bekannt und kritisch diskutiert wird. Dahinter verbirgt sich ein recht einfaches Grundproblem: Wenn die gesamte Architektur des Systems der sozialen Sicherung in Form der verpflichtenden Sozialversicherung am Tatbestand der abhängigen Beschäftigung aufgehängt wird, mit den daraus resultierenden Abgabenfolgen für die Arbeitgeber (neben den weiteren Pflichten, die aus einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis resultieren, wie beispielsweise Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutzbestimmungen usw.), dann leuchtet es unmittelbar ein, dass aus der Tatsache, dass Selbständige auf eigenes Risiko arbeiten (müssen) und keine solche Bindungswirkung beim Arbeitgeber entfalten, da sie immer nur als Auftragnehmer tätig sind und sein können, die auf Rechnung arbeiten (müssen), ein gewisser Anreiz entsteht, bisher von eigenen Mitarbeitern durchgeführte Arbeiten zu substituieren durch selbständige Auftragnehmer.

Ein klassisches Beispiel aus der Vergangenheit waren dann solche Fälle wie die aus der Unternehmens-Logistik, wo bislang angestellte Fahrer von Lastkraftwagen „outgesourct“ wurden und sich selbständig machen „durften“, in dem sie den LKW gekauft und als selbstständige Fahrer betrieben haben – und dann das gleiche gemacht haben wir vorher, allerdings in einem ganz anderen Beschäftigungsstatus und für die Auftraggeber zu deutlich besseren Konditionen, hat man sich doch der „Last“ der eigenen Beschäftigten entledigt. Zugleich waren alle unternehmerischen Risiken ausgelagert auf den Solo-Selbständigen und oftmals befand sich dieser in der überaus unangenehmen Situation, dass er nur einen Auftraggeber hatte bzw. hat, den solche Fälle gibt es auch heute, so dass er diesem Auftraggeber natürlich auch bedingungslos ausgeliefert war und ist.

Der Gesetzgeber hat versucht, diese höchst problematische Entwicklung einzudämmen, in dem er den Tatbestand der „Scheinselbständigkeit“ mit für den Auftraggeber empfindlichen Sanktionen belegt hat – also eigentlich. Denn wie immer tobt sich der Teufel aus im Detail und das ist hier die Frage, wann denn der Tatbestand der „Scheinselbständigkeit“ erfüllt ist, aus der dann beispielsweise die teure Folge einer Nachzahlung vorenthaltener Sozialversicherungsbeiträge resultieren kann.

Dazu schauen wir bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nach, die versucht, uns das zu erläutern, denn die prüft ja auch in der Praxis, ob eine Scheinselbständigkeit vorliegt oder nicht. Als Merkmale für eine Scheinselbstständigkeit werden uns diese Kriterien serviert:

– die uneingeschränkte Verpflichtung, allen Weisungen des Auftraggebers Folge zu leisten

– die Verpflichtung, bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten

– die Verpflichtung, dem Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen detaillierte Berichte zukommen zu lassen

– die Verpflichtung, in den Räumen des Auftraggebers oder an von ihm bestimmten Orten zu arbeiten

– die Verpflichtung, bestimmte Hard- und Software zu benutzen, sofern damit insbesondere Kontrollmöglichkeiten des Auftraggebers verbunden sind,

denn, so die DRV, derartige »Verpflichtungen eröffnen dem Auftraggeber Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, denen sich ein echter Selbstständiger nicht unterwerfen muss.«

Diese Kriterien hören sich klarer an als sie erscheinen. Und genau hier setzt eine aktuelle Protestbewegung an, die sich gegen eine Subsumtion unter einer derart verstandene „Schein“-Selbständigkeit wehrt, denn man sieht sich auch bei Erfüllung einiger dieser Kriterien dennoch als selbständig bzw. als freiberuflich tätig an.

Und wie immer in Deutschland gibt es einen eigenen Verband für diese Angelegenheiten: Der Verband der Gründer und Selbstständigen (VGSD). Und dieser Verband hat eine Petition ins Leben gerufen, die mittlerweile von mehr als 10.000 Personen unterzeichnet worden ist. Über diese Petition

»fordert (der Verband) einen „Schluss der Hexenjagd“ der Deutschen Rentenversicherung gegen vermeintlich „Scheinselbstständige“. „Auch wer fair bezahlt wird und gut fürs Alter vorsorgt, dem unterstellt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) mittlerweile Scheinselbstständigkeit“, so Verbandsgründer Andreas Lutz, Diplom-Kaufmann und Solo-Selbstständiger in München. Der Verband fordert „klare Kriterien“ für Selbstständigkeit, die sich auch an den Arbeitsbedingungen seiner Klientel, vor allem Wissensarbeitern, orientieren müssten«, berichtet Barbara Dribbusch in ihrem Artikel Solisten gegen die Sozialgesetze.

Das Problem sind die zitierten Kriterien, die für eine Schein-Selbständigkeit sprechen (sollen). »Viele selbstständige Softwareentwickler, Coaches und Datenkaufleute, die für ein bestimmtes Projekt und einen bestimmten Zeitraum von einer Firma eingekauft werden, erfüllen diese Kriterien, ohne sich allerdings als „Scheinselbstständige“ brandmarken lassen zu wollen.« Dribbusch zitiert in ihrem Artikel als Beispiel den selbständigen IT-Berater Alexander Kriegisch.

Er »arbeitet als Projektmanagement-Coach in Firmen vor Ort, sein Tageshonorar liegt bei 1.000 Euro und höher. Als er mit vielen anderen Freiberuflern an einem Auftrag der Telekom arbeitete, ließ das Bonner Unternehmen die Auftragsverhältnisse durch Juristen prüfen – und kam zu dem Schluss, dass die Selbstständigen in den Augen der Deutschen Rentenversicherung als „Scheinselbstständige“ gelten könnten, was hohe Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen nach sich gezogen hätte.

In der Folge verloren einige der Leute den Auftrag, andere wiederum mussten sich über eine Zeitarbeitsfirma zu schlechteren Konditionen anstellen lassen, um dann wieder für die Telekom arbeiten zu können. Kriegisch verließ das Projekt. „Ich wollte kein Scheinangestellter sein“, sagt er.«

Aber es ist nicht nur die IT-Branche, aus der diese Probleme berichtet werden. Selbst in der Pflege wird man damit konfrontiert, wie Barbara Dribbusch an einem Beispiel berichtet:

»Auch Marten Wiersma, Krankenpfleger mit Intensivpflegeausbildung und 61 Jahre alt, möchte lieber als Freiberufler in Kliniken eingesetzt werden und nicht festangestellt sein, erst recht nicht bei einer Zeitarbeitsfirma. Als Freiberufler käme er auf 8.000 Euro Bruttohonorar im Monat, als Angestellter einer Zeitarbeitsfirma hingegen nur auf 4.000 Euro brutto, berichtet Wiersma.

Der Krankenpfleger arbeitete unter anderem auch an einer Klinik in Duisburg als Selbstständiger. In einer Betriebsprüfung wurde dort Scheinselbstständigkeit festgestellt, die Klinik trennte sich von den Leuten. Es sei daraufhin schwieriger geworden, als Freiberufler zu arbeiten, erzählt Wiersma.«

Aber wo die Sonne ist (oder angeblich scheint), da gibt es auch Schatten: »Im schlecht zahlenden Kulturbereich etwa arbeiten viele selbstständige Publizisten, Lektoren und Musiktherapeuten auf Honorarbasis und sehnen eine Festanstellung mit Kündigungsschutz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall herbei – während die Situation der hochbezahlten Spezialisten im wirtschaftsnahen IT-Bereich ganz anders ist.«

Oder man denke – gerade vor dem aktuellen und absehbar anhaltenden Hintergrund der massiven Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland – an die Situation der ebenfalls meistens als selbständige Existenzen arbeitenden Lehrkräfte für Integrations- und Sprachkurse, die mit Hungerhonoraren abgegolten werden.

Das Thema bewegt die Politik mal wieder. Thomas Öchsner berichtet in seinem Artikel Rente für alle über aktuelle Vorstöße des Sozialflügels der CDU: »Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) will eine Pflicht zur betrieblichen Altersvorsorge einführen. Dies geht aus dem Entwurf der CDA für ihr neues Grundsatzprogramm hervor, das die Parteigruppe im November bei ihrer Bundestagung verabschieden will.« Und die CDA bleibt nicht stehen beim Thema betriebliche Altersvorsorge, sondern erweitert das:

»Für Selbständige will der Arbeitnehmerflügel der CDU daher eine „verpflichtende Basisabsicherung“ in der Rentenversicherung einführen, „damit niemand im Alter der Grundsicherung und damit dem Steuerzahler anheimfällt“. Die frühere Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen war mit ähnlichen Plänen gescheitert. Damals gab es einen Proteststurm von Selbständigen, die sich gegen ein solche „Zwangsabsicherung“ wehrten.«

Das ist das Dilemma: Die Freiberufler und Solo-Selbständigen, die genügend verdienen, können sich tatsächlich selbst absichern und viele tun das natürlich auch. Aber die Hungerleider unter diesem Dach können das gar nicht, auch wenn sie es wollten. Und wenn man jetzt eine Zwangsabsicherung für die angesprochene Basisabsicherung in der Rentenversicherung einführen würde, dann bedeutet das natürlich: Beitragszahlung. Aber genau auf den Verzicht auf eine solche basiert das heutige Geschäftsmodell vieler armer Schlucker, die als Solo-Selbständige versuchen, den Kopf über dem Wasser zu halten. Denn nur dann können sie Aufträge und damit Einnahmen generieren, von denen sie die laufenden Ausgaben halbwegs bestreiten können – aber eben nicht die zusätzlichen Ausgaben, die mit einer entsprechenden Absicherung, ob sie nun privat oder eben gesetzlich erfolgt, verbunden wären. Also werden die aus purer Not Amok laufen müssen, während die anderen, auf der Sonnenseite der Selbständigkeit befindlichen Personen ebenfalls Sturm laufen, weil es ihre persönlichen Einnahmen belasten würde.

Wie erwähnt, bereits Ursula von der Leyen (CDU) ist als Arbeitsministerin an dieser Frage gescheitert. Wir dürfen mit Interesse verfolgen, ob die durch Mindestlohn und Rentenpaket schon reichlich angeschossene gegenwärtige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) noch Kraft und Ideen haben wird, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Wetten würde ich darauf nicht, obgleich der Klärungsbedarf mehr als auf der Hand liegt.

Die einen rein, die anderen ins Lager? Zur Ambivalenz einer erwartbaren Zwangsläufigkeit im Umgang mit Flüchtlingen

Die hier besonders interessierende Frage soll gleich an den Anfang gestellt werden: Kann es ein Gleichgewicht geben zwischen der fürsorgenden Aufnahme der einen und der gleichzeitigen Abschreckung und „Entsorgung“ der anderen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind? Oder wird sich eine – auch mediengetriebene – Schlagseite entwickeln?

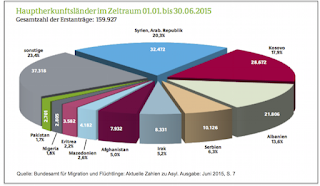

Aber – auch wenn das hier nicht thematisch vertieft werden soll und kann – man muss schon auch darauf hinweisen, dass es eine große schweigende bzw. sich zurückhaltende Mehrheit der Mitte gibt, die am besten symbolisiert wird von der Bundeskanzlerin Merkel, denn Hand aufs Herz: Hat man von ihr schon irgendetwas gehört zu diesem nicht nur aktuell brisanten, sondern auf lange absehbare Zeit zutiefst gesellschaftspolitischen Thema wie Flüchtlinge? Hat sie wenigstens irgendeine weg- bzw. zurückweisende Rede gehalten? Nein, sie wartet wie immer eigentlich ab, auf welche Seite die gesellschaftlichen Pendel ausschlagen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um die Frage: Was machen wir mit den einen, auf die man sich einstellen wird müssen, weil sie hierbleiben können (das sind also die „guten Flüchtlinge“) und auf der anderen Seite die vielen Menschen aus Ländern, in die sie wieder zurückgeschickt werden müssen, weil sie keinen wirklichen bzw. akzeptierten Asylgrund vorweisen können. Und die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über die Herkunft derjenigen, die im ersten Halbjahr 2015 einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben, verdeutlichen, dass fast jeder dritte Antrag von Menschen aus Ländern des Balkans gestellt wurde, für die man von einer Anerkennungsquote von unter einem Prozent ausgehen muss. So gut wie alle werden also wieder zurück müssen.

Genau an dieser Stelle stellt sich die Frage, wie man damit umgehen kann, soll und vor allem – unabhängig, das sei hier besonders hervorgehoben, wie man das findet – umgehen wird. Die Rahmenbedingungen führen zu einer gewissen Zwangsläufigkeit im Umgang mit den Flüchtlingen, die sich entwickeln wird in einem dreidimensionalen Raum zwischen „guten“, „nicht vermeidbaren“ und „abzustoßenden“ Flüchtlingen. Es geht also um Selektionsprozesse (solange „unberechtigte“ Flüchtlinge nach Deutschland kommen (können)). Die sind nicht nur grundsätzlich ambivalent, sondern sie können – wenn sie sich einmal in Bewegung gesetzt haben – ein Eigenleben annehmen, das dann zurückschlagen kann und wird auf die anderen, also die „guten“ oder „nicht vermeidbaren“ Flüchtlinge, die man länger behalten wird und muss.

Schöne neue Apple-Welt auf der Sonnenseite der Gesundheitskasse? Ein Update zur schleichenden Entsolidarisierung des Versicherungssystems

Bereits im November 2014 wurde hier ein Beitrag veröffentlicht, der sich kritisch mit einem im Entstehen befindlichen neuen Trend in der „Gesundheitslandschaft“ beschäftigt hat: Irgendwann allein zu Haus? Ein weiterer Baustein auf dem Weg in eine Entsolidarisierung des Versicherungssystems, zugleich ein durchaus konsequentes Modell in Zeiten einer radikalen Individualisierung, so ist der Artikel überschrieben. Wer gesund lebt, zahlt weniger für die Krankenversicherung: Erstmals bietet ein Konzern günstigere Verträge an, wenn Kunden nachweisen, dass sie Sport treiben und zur Vorsorge gehen. »Als erster großer Versicherer in Europa setzt die Generali-Gruppe dafür künftig auf die elektronische Kontrolle von Fitness, Ernährung und Lebensstil. Das Kalkül des Unternehmens scheint auf der Hand zu liegen: Wer gesund lebt, kostet den Krankenversicherern weniger Geld. Im Gegenzug erhalten willige Verbraucher Vergünstigungen, gleichsam als Anreiz, sich entsprechend zu verhalten.« Der Vorstoß kam also aus den Reihen der privaten Krankenversicherungen, aber die Warnung vor einer möglichen Ausbreitung in den Bereich der Sozialversicherungssysteme wurde bereits damals ausgesprochen: »… auch unter dem Dach des Sozialversicherungssystems gibt es immer wieder Diskussionen über den Umfang des Leistungskatalogs und sehr gerne werden immer wieder die doch offensichtlichen Ungerechtigkeiten zitiert, die entstehen, wenn Menschen sich beispielsweise bewusst in schwere Gefahr begeben oder durch ihr Verhalten (z.B. Rauchen, Alkohol trinken usw.) zu hohen Kosten beitragen, die dann von der Solidargemeinschaft aller Versicherten mitfinanziert werden müssen, auch wenn sich die bislang ganz anders verhalten und gehandelt haben. Das wird dann hinsichtlich der möglichen Konsequenzen diskutiert unter dem Stichwort Ausgliederung aus dem gesetzlichen Leistungskatalog. Wenn man denn will, kann man ja Zusatzversicherungen abschließen, wird die Botschaft lauten – oder eben einfach das risikobehaftete Verhalten ändern, wenn man sich das nicht leisten kann. Und schon wieder würde scheinbare „Freiwilligkeit“ in einen faktischen Zwang transformiert.«

Vor diesem Hintergrund muss man natürlich aufhorchen, wenn man mit solchen Meldungen konfrontiert wird: Unter der Überschrift Zuschuss von der Gesundheitskasse berichtet Kurt Sagatz: »Die AOK Nordost bezuschusst sogar den Kauf einer Apple Watch … Bis zu 50 Euro gewährt die Kasse ihren Mitglieder dafür in jedem zweiten Kalenderjahr. Und weil die Apple Watch ebenfalls über die nötigen Funktionen wie unter anderem einen Pulsmesser verfügt, gibt es den Kassenzuschuss auch für Apples neuestes Technikgadget.«

Außerdem erfahren wir, dass die AOK Nordost auch Apps bezuschusst, »die Daten aus den oben genannten Kategorien erheben können – auch im Rahmen des AOK- Gesundheitskontos.«

In dem Artikel Die Kasse trainiert mit von Irene Berres und Nina Weber wird zum einen Bezug genommen auf das bereits angesprochene „Vitality-Programm“ der Generali-Versicherung, das gesundheitsbewusstes Verhalten mit einer App messen und belohnen soll, um dann darauf hinzuweisen: »Viele Krankenkassen prüfen aktuell, ob sie ähnliche Angebote einführen sollen.«

Aber auch im Krankenkassenlager ist die Meinung gespalten zwischen Befürwortern und Kritikern der neuen Entwicklung:

»Die IKK Südwest etwa lehnt grundsätzlich „die finanzielle Bezuschussung von Lifestyle-Produkten durch die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherungen ab“.

Die AOK Bremen/Bremerhaven hingegen weist darauf hin, dass es zu den Zielen der Krankenkassen zählt, ihren Versicherten die Vorteile einer gesunden Ernährung und regelmäßiger Bewegung zu vermitteln. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene wollten dafür „Zugangswege nutzen, welche auch den Interessen ihres Alters entsprechen“.«

Diese Entwicklungen werden schon registriert und bewertet: Politiker kritisieren Zuschuss für Apple Watch, die das aber scheinbar alle einordnen unter der Rubrik Stilblüten des Krankenkassenmarketings und weniger den konzeptionellen Ansatz dahinter sehen (wollen), vielleicht auch deshalb, weil das noch weit weg erscheint und nur in allerersten, schemenhaften Umrissen erkennbar ist.

Florentine Fritzen bringt aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, in ihrem Artikel Meine Pulsfrequenz gehört mir auf den Punkt:

»Wollen wir so eine Gesellschaft? In der jene profitieren, die sich vermessen lassen, die Gesundheit für quantifizierbar halten, die Daten preisgeben, weil sie „nichts zu verbergen haben“? Das Wort von der Solidargemeinschaft ist altmodisch. Aber auch das sind wir noch: eine Gemeinschaft, in der die Starken den Schwachen helfen, den wirklich Kranken. Es darf nicht geschehen, dass Krankheit als selbstverschuldetes Scheitern von Leuten begriffen wird, die es versäumt haben, ihre Fitness-Ziele zu erfüllen.

Zum Glück sind wir davon weit entfernt. Aber wir sollten es im Kopf behalten. Genauso wie die Tatsache, dass wir Individuen sind, nicht ein Heer berechenbarer Wesen. Das Individuelle lässt sich nicht aus Pulswerten, Kalorienzahlen und erklommenen Treppenstufen ermitteln. Dieses Bewusstsein darf nicht verlorengehen.«

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Außer vielleicht das hier: In der Jetzt-Wirklichkeit der meisten Menschen gibt es mit Krankenkassen ganz andere Probleme – und die sollten auch vor dem Hintergrund der Geldmittel gesehen werden, die hier für Wearables uns sonstiges Gedöns ausgegeben werden. Und diese Realität heißt oftmals Verweigerung von handfesten Leistungen. Ein Beispiel von vielen dazu: Caritas und Diakonie werfen DAK Leistungsverweigerung vor, konnte man Anfang August der Presse entnehmen. »n Dutzenden Fällen soll die Kasse die Zahlung für ärztlich verordnete Leistungen verweigert haben, die von ambulanten Pflegediensten übernommen werden. Es geht unter anderem um Insulingaben und das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. „Die Kasse will Patienten zwingen, dass Verwandte oder Nachbarn diese Leistungen übernehmen“, sagte Caritasdirektor Andreas Meiwes. Hintergrund: Die DAK hat offenbar Fragebögen an Patienten verschickt, in denen gefragt wird, ob Angehörige, Freunde oder Nachbarn Pflegemaßnahmen übernehmen könnten.«

Und noch etwas lernt man bei diesem Beispiel: »Die DAK erklärte auf Nachfrage, sie habe den umstrittenen Fragebogen zurückgezogen. Er werde überarbeitet.« Man kann schon auch was erreichen, wenn man es zu einem öffentlichen Thema macht und dagegen angeht.