Der Bundestagswahlkampf neigt sich dem Ende zu, am Sonntag Abend sind wir schlauer. Und viele haben sich beklagt, dass wichtige Themen keine oder nur am Rande eine Rolle gespielt haben. In den letzten Zügen des Wahlkampfs haben wir noch erleben dürfen, wie eine große sozialpolitische Baustelle in das Scheinwerferlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gezogen oder geschoben wurde – die Pflege. Aber ein großer Bereich, von dem mehr als sechs Millionen Menschen betroffen sind, ist in seinem Schattendasein verblieben: Hartz IV, das Grundsicherungssystem (SGB II). Wenn überhaupt, dann wird sehr allgemein und oftmals plakativ über das Hartz IV-System diskutiert. Tobias Lill fasst diese Ebene in seinem Beitrag „Erfolgsgeschichte“ oder „Armut per Gesetz“?, der in der Online-Ausgabe der Bayerischen Staatszeitung zu finden ist, gut zusammen. In diesem Zusammenhang kann man auch immer wieder beobachten, dass Hartz IV und die davon Betroffenen auf Arbeitslosigkeit reduziert werden – übersehen wird dabei, dass die Grundsicherung Millionen Menschen betrifft, die gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (können). 2 Mio. Kinder und Jugendlichen lebten 2016 in Familien, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß SGB II (Hartz IV) erhielten – das waren 14,8 Prozent aller Kinder und Jugendlichen. In den Bundesländern reichte diese SGB II-Quote von 7,0 Prozent in Bayern bis 31,2 Prozent in Berlin. In der Hauptstadt lebt also fast jedes dritte Kind in einem Hartz IV-Haushalt.

Monat: September 2017

Sie nimmt zu, sie nimmt nicht zu. Die Ungleichheit. Und einige machen Vorschläge, was man tun könnte, wenn man wollte

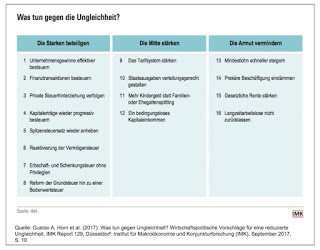

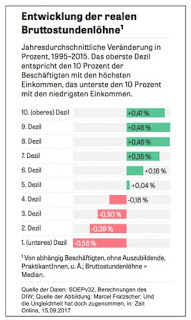

Wenn es eine Begrifflichkeit gibt, die den Blutdruck vieler Diskussionsteilnehmer nach oben treibt, dann die Ungleichheit. Für die einen ist die zunehmende Ungleichheit ein zentrales gesellschaftliches Problem, gerade in Deutschland – die anderen verweisen darauf, dass es das gar nich geben würde. Für die letztere Position vgl. beispielsweise Judith Niehues vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit ihrem Beitrag Die Mittelschicht ist stabiler als ihr Ruf. Das lässt das andere Lager nicht ruhen und als Antwort veröffentlichte Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Replik mit dem fast schon trotzig daherkommenden Titel Und die Ungleichheit hat doch zugenommen. Man ahnt schon, dass der eben nich eindeutige Begriff der Ungleichheit mit vielen Fallstricken verbunden ist, wenn man ihre Entwicklung in Zahlen auszudrücken versucht. Dann muss man genau hinschauen. Reden wir über die Ungleichheit beim Haushaltseinkommen, das sich aus mehren Quellen speist? Oder schauen wir uns die Entwicklung der Löhne an, mit denen die Arbeitnehmer nach Hause kommen? Oder geht es gar nicht nur um die (laufenden) Einkommen, sondern um die Verteilung des vorhandenen Vermögens?

Verengt man beispielsweise den Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt und speziell der dort erzielten Löhne, dann muss man sehr wohl eine auseinanderlaufende Entwicklung zur Kenntnis nehmen, obgleich man immer wieder die Behauptung zu hören bekommt, die Lohnungleichheit in Deutschland hätte in den vergangenen Jahren nicht zugenommen, ganz im Gegenteil, gerade die unteren Lohngruppen hätten doch profitiert beispielsweise von dem gesetzlichen Mindestlohn.

Marcel Fratzscher kommt zu einem anderen Befund: Seit 1995 ist die Lohnungleichheit stark angestiegen: »Die unteren 40 Prozent erzielen heute sogar geringere Reallöhne, also Löhne nach Bereinigung der Inflation, als noch 1995. Die oberen 40 Prozent dagegen erlebten einen zum Teil sehr starken Anstieg ihrer Reallöhne. Es ist richtig, dass seit 2010 auch die Löhne am unteren Ende steigen, zum Teil durch die Einführung des Mindestlohns und zum Teil durch die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt. Aber im selben Zeitraum sind die Reallöhne für das obere Drittel stärker gestiegen als die in der Mitte und am unteren Rand der Einkommensverteilung.«

Am Ende seines Beitrags verweist Fratzscher auf einen wichtigen Punkt in der aktuellen Ungleichheitsdebatte (und die jetzt wieder auf der höheren Ebene der Einkommen der haushalte angesiedelt): Nicht wenige Ökonomen verweisen darauf, die Einkommensungleichheit sei seit 2005 in Deutschland nicht systematisch weiter gestiegen. Dazu seine Bewertung: »Selbst wenn man das Krisenjahr 2005 als Vergleichsjahr akzeptiert: Soll dies wirklich als Erfolg gefeiert werden? Ist es nicht eher ein Scheitern, wenn trotz Wirtschaftsbooms, Halbierung der Arbeitslosenquote und guten Wirtschaftswachstums die Einkommensungleichheit auf ihren historischen Höhepunkt von 2005 verharrt?«

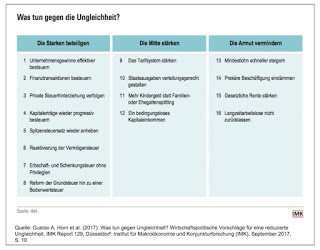

Auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört zu denen, die eine zunehmende Ungleichheit als Problem diagnostizieren. Und die IMK-Ökonomen bleiben nicht bei der Diagnose – über die man sich streiten kann – stehen, sondern sie haben auch Vorschläge vorgelegt, wie man die Ungleichheit bekämpfen könne – worüber man sich noch mehr streiten kann, vor allem, wenn jemand konkrete politische Maßnahmen zur Diskussion stellt. Dazu diese Veröffentlichung:

Gustav A. Horn et al. (2017): Was tun gegen Ungleichheit? Wirtschaftspolitische Vorschläge für eine reduzierte Ungleichheit. IMK Report 129, Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), September 2017

Ein zusammenfassender Bericht über die Vorschläge des IMK wurde unter die Überschrift Ein Drei-Säulen-Konzept gegen Ungleichheit und Armut gestellt. Eine Übersicht über die wichtigsten Vorschläge findet man auch in der Abbildung am Anfang dieses Beitrags.

Eine der drei Säulen steht unter der Überschrift „Die Starken mehr beteiligen“. Und die IMK-Ökonomen wagen sich auf ein Terrain, das in Deutschland besonders vermint ist – die Steuerpolitik. Ihre zentralen Forderungen: »Um Gutverdiener stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen, seien Änderungen des Steuersystems unumgänglich, so die Experten. Sie schlagen unter anderem vor, Unternehmensgewinne durch das Schließen von Schlupflöchern effektiver zu besteuern, private Steuerflucht konsequent zu verfolgen, den Spitzensteuersatz anzuheben, die überzogene Privilegierung von Unternehmenserben bei der Erbschaftsteuer abzuschaffen und die Vermögensteuer zu reaktivieren. Um auszuschließen, dass höhere Steuern Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, halten es die Wissenschaftler für sinnvoll, dass der Staat in solchen Fällen mit den geschuldeten Summen als stiller Teilhaber einsteigen kann. Die entsprechenden Anteile würde ein Staatsfonds verwalten.«

Und dann gibt es da noch einen weiteren höchst sensiblen steuerpolitischen Reformvorschlag, der zugleich relevant ist für eine der drängendsten sozialpolitischen Fragen – die Wohnungsfrage und der Anstieg der Mieten in vielen Gegenden unseres Landes, vor allem in den Städten:

»Ein wichtiger Schritt wäre darüber hinaus die Umwandlung der Grundsteuer in eine Bodenwertsteuer, so das IMK. Eine Reform der Grundsteuer, die mit 13 Milliarden Euro für einen erklecklichen Teil der kommunalen Einnahmen verantwortlich ist, sei wegen eines anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht ohnehin fällig. Der Übergang zu einer reinen Bodenwertsteuer hätte den Vorteil, dass die Belastung je Wohneinheit umso geringer ausfällt, je intensiver ein Grundstück genutzt wird. Das heißt: Die Bewohner von Ein- oder Zweifamilienhäusern, die oft auch die Eigentümer und vergleichsweise wohlhabend sind, werden stärker belastet. Die Bewohner von mehrgeschossigen Gebäuden – typischerweise Mieter – werden entlastet. Der größere Anreiz für die effiziente Nutzung von Grundbesitz dürfte zudem dazu beitragen, die Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten zu lindern.«

Ebenfalls fehlt nicht der Hinweis auf die unmittelbar nach der Finanzkrise im Schockzustand der Politik versprochene, mittlerweile auf die lange Bank geschobene Finanztransaktionssteuer. Das IMK plädiert für einen neuen Anlauf zur Einführung dieser Besteuerung: »Da die betroffenen Akteure an den Finanzmärkten in der Regel gut betucht sind, könnte eine solche Steuer nach Einschätzung der IMK-Forscher einen nennenswerten Beitrag zum Abbau der Ungleichheit leisten. Einen konkreten Vorschlag der EU-Kommission, der Steuersätze von 0,1 Prozent auf Wertpapiertransaktionen und 0,01 Prozent auf den Handel mit Derivaten vorsieht, gibt es bereits. Das Sitzlandprinzip soll dabei verhindern, dass sich Handelspartner der Besteuerung durch Verlagerung der Geschäfte entziehen.«

Und die vielbeschworene „Mitte“? Dazu findet man Vorschläge in der Kategorie „Die Mitte stärken“. Das IMK fordert hier mehr Kindergeld statt Ehegattensplitting und die Entlastung finanzschwacher Kommunen als Beitrag zu einer besseren öffentlichen Infrastruktur. Und für gewerkschaftsnahe Ökonomen nicht überraschend ist die Forderung an die Politik, das Tarifsystem zu stärken. Denn von Tarifverträgen profitiere insbesondere der mittlere und untere Bereich der Lohnverteilung, so die Wirtschaftswissenschaftler. Nur ist die Tarifbindung bekanntlich seit Jahren auf dem Sinkflug (vgl. hierzu beispielsweise den Beitrag Zur Entwicklung der Tarifbindung und der betrieblichen Mitbestimmung. Die Kernzone mit Flächentarifverträgen und Betriebsräten ist weiter unter Druck vom 5. Juni 2017).

Was aber soll und kann die Politik hier machen? »Als einfachen, aber wirkungsvollen Schritt empfehlen sie, Allgemeinverbindlicherklärungen zu erleichtern. Bislang ist vorgesehen, dass beide Tarifpartner einen gemeinsamen Antrag einreichen, dem ein paritätisch besetzter Tarifausschuss zustimmen muss. Zudem muss die Allgemeinverbindlichkeit „im öffentlichen Interesse geboten“ sein. Die Folge: Von 73.000 derzeitig gültigen Tarifverträgen sind nur 443 allgemeinverbindlich. Die Autoren der Studie sprechen sich dafür aus, dass Anträge vom Tarifausschuss nicht mehr mit Mehrheit bestätigt werden müssen, sondern nur noch mit Mehrheit abgelehnt werden können. So hätten die Arbeitgeber kein Vetorecht mehr. Zudem sollte der Begriff des „öffentlichen Interesses“ präzisiert werden.« Vgl. zu diesem wichtigen Punkt auch den Beitrag Tarifbindung mit Schwindsucht und die Allgemeinverbindlichkeit als möglicher Rettungsanker, der aber in der Luft hängt vom 9. Mai 2017.

Die Diskussion über ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ kennen viele. Die IMK-Ökonomen präsentieren einen Vorschlag, der eine semantische Nähe dazu hat, aber einem ganz anderen Ansatz folgt: Sie schlagen ein „bedingungsloses Kapitaleinkommen“ vor. Was muss man sich darunter vorstellen?

»Kapitaleinkünfte seien bei der Oberschicht konzentriert, weil die Angehörigen der unteren und mittleren Einkommensklassen kaum Ressourcen zum Investieren übrig haben. Abhilfe schaffen könnte ein Staatsfonds, der in Wertpapiere investiert und die Rendite jährlich zu gleichen Teilen an alle Bürger ausschüttet. Der Aufbau eines solchen Fonds könnte aus Haushaltsüberschüssen geleistet werden sowie aus stillen Beteiligungen an Unternehmen, die sich aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erbschafts- und der Vermögenssteuer ergeben, schreiben die Ökonomen.«

Nach dem Oben und der Mitte fehlt nun noch das Unten – die Vorschläge hierzu finden sich in der Rubrik „Die Armut reduzieren“. Auch hier eine klare und sicher diskussionsauslösende Ansage: »Geeignete Mittel gegen Armut wären der Analyse zufolge die Eindämmung prekärer Beschäftigung und eine Stärkung der gesetzlichen Rente.

Zusätzlich sollte der Mindestlohn schneller steigen.« Der Mindestlohn solle »stärker steigen als der Medianlohn. Das heißt: Die Kommission, die für die Anpassung zuständig ist, sollte sich nicht wie bisher allein an der Reallohnentwicklung orientieren, sondern einen Aufschlag einkalkulieren.«

Auch eine angemessene Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes ist hier Thema: »Der derzeitige Anpassungsmodus enthalte einen „Automatismus zu mehr Ungleichheit“. Denn als Maßstab diene die Entwicklung der Konsumausgaben beim ärmsten Fünftel der Haushalte. Das führe dazu, dass Hartz-IV-Empfänger in Zeiten gesamtwirtschaftlich steigender Reallöhne in der Einkommensverteilung immer weiter zurückfallen. Das könnte verhindert werden, indem die Anpassung an die Entwicklung des Mindestlohns gekoppelt wird. Der Abstand zum niedrigsten Lohn bliebe so unverändert, gleichzeitig würden die Arbeitslosen am steigenden Wohlstand beteiligt.«

Fazit: Das IMK hat hier konkrete und zugleich die Strukturen verändernde Vorschläge gemacht, über die man sich hoffentlich streiten wird. Aber keiner soll sagen, es gibt keine Alternativen zu dem angeblich „alternativlosen“ bisherigen Gang der Dinge.

Jenseits der Schaumschlägereien: Die Entlohnung in „der“ Pflege. Die ist gerade nicht ein Thema für die letzten Wahlkampfmeter

Es gibt ja viele, die den bisherigen Wahlkampf dahingehend kritisiert haben, dass gesellschaftspolitisch wichtige Themen kaum oder nur in Spurenelementen behandelt worden sind. Beispielsweise die Pflege. So auch meine Kritik an der thematischen Verirrung beim sogenannten „TV-Duell“ zwischen Merkel und Schulz, die ich unter die Überschrift Realitätsverweigerung gestellt habe. Darin findet sich mit Blick auf die Pflege dieser Passus: »Und wir müssen uns nicht nur um die größer werdende Zahl an Senioren kümmern, auch die Pflegebedürftigen werden mehr. Und hier wird besonders erkennbar, dass unser System auf Selbst-und Fremdausbeutung basiert und ohne diese zusammenbrechen würde. Wir haben mittlerweile über 3 Million Pflegebedürftige. Mehr als 70 Prozent werden zu Hause betreut, nicht in Heimen, viele ausschließlich von Angehörigen, häufig Frauen, die dann selbst einen hohen Preis zahlen müssen. Und in vielen dieser Haushalte arbeiten geschätzt 200.000 Osteuropäerinnen, vom Wohlstandsgefälle in unser Land gezogen, niemals zu legalen Bedingungen. Und die derzeit schon 800.000 in Pflegeheimen untergebrachten Menschen sind mit oftmals menschenunwürdigen Bedingungen konfrontiert. Derzeit wird überall eklatanter Personalmangel in den Heimen beklagt. Nicht nur in Bremen gibt es Belegungssperren, weil dort weniger als 50 Prozent des Personals Fachkräfte sind.«

Wenn das Niedrigkosten-Personal nicht mehr rundläuft. Ryanair hat eine Menge Probleme diesseits des EuGH-Urteils

Erst vor kurzem wurde hier die ganz besondere Art und Weise, wie Ryanair mit seinem Personal umgeht, anlässlich einer wichtigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem Blog-Beitrag kritisch thematisiert: Aus der Welt der Dumpingpreise und -löhne: Ryanair bekommt vom Europäischen Gerichtshof einen Schuss vor den Bug, was das Arbeitsrecht angeht, so ist der Beitrag vom 16. September 2017 überschrieben.

Parallel dazu dann der Schock für viele Kunden des Billigfliegers: Ryanair streicht bis 31. Oktober 2.100 Flüge. Bis zu 100.000 Kunden werden davon betroffen sein, so die Schätzung von Luftfahrtexperten.

Die erste Begründung des irischen Unternehmens für diesen Super-Gau war mehr als putzig: Man wolle dadurch die Pünktlichkeitsquote erhöhen. Ja klar, wenn die Flieger nicht fliegen, können sie sich nicht verspäten. Durch die Flugstreichungen könne Ryanair die „Belastbarkeit unserer Flugpläne verbessern und die Pünktlichkeit auf unser Jahresziel von 90 Prozent wiederherstellen“, führte Unternehmenssprecher Robin Kiely aus, kann man diesem Artikel entnehmen.

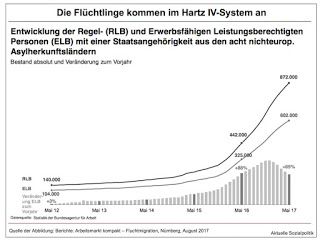

Ein Scheitern mit klarer und frühzeitiger Ansage: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Und nicht wenige Integrationskursteilnehmer sind auf der Flucht

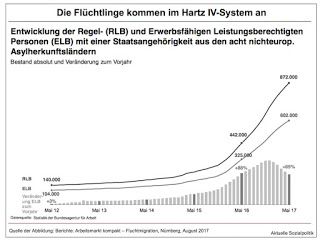

In wenigen Tagen werden sie stattfinden, die Bundestagswahlen 2017. Und „die“ Flüchtlinge werden ihre Spuren hinterlassen – bei den einen, die ihre generelle und Ablehnung in Stimmen für die AfD verwandeln werden, bei vielen anderen in Form eines schwer fassbaren, gestaltlosen, aber wirkkräftigen Gefühls, dass da was „aus dem Ruder“ gelaufen ist. Und natürlich gibt es auch die anderen, die sich engagiert haben und die, die sich noch engagieren. Die haben es aber seit Monaten schwer, ist doch insgesamt der Pegel der Verunsicherung und der Zweifel in diesem Land angestiegen. Dass das der Bundeskanzlerin nicht vollends um die Ohren fliegt, verdankt sich zu großen Teilen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen in den vergangenen Monaten (und einer weit verbreiteten Nicht-Berichterstattung über das Themen in vielen Medien, nachdem die in der Anfangsphase gleichsam nur um dieses eine Thema herumgeeiert sind. Nicht, weil es keine geflüchteten Menschen mehr gibt, sondern die Asyl- und Schutzsuchenden haben es deutlich schwerer, bis nach Deutschland vorzudringen. Aber man sollte sich keinen Illusionen hingeben – einige schaffen das dann doch noch jeden Tag, denn die Schleuser haben ihre Routen umgestellt und auf Restriktionen an der einen Stelle durch entsprechende Ausweichmanöver reagiert.

Und zuweilen kommt das dann an die Oberfläche in einer Form, die sicherlich auch Gutmeinende irritiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ein Beispiel aus diesen Tagen – das sich eignet, als Steilvorlage für die AfD zu wirken:

»Am Samstag stoppte die Polizei auf der A12 nahe Frankfurt (Oder) an der polnischen Grenze einen Lastwagen mit türkischer Zulassung. Im Laderaum befanden sich 50 illegal eingereiste Menschen. Die Flüchtlinge, darunter 17 Kinder, hatten keine Pässe und stammten laut eigenen Angaben aus dem Irak. Der türkische Lkw-Fahrer und sein aus Syrien stammender mutmaßlicher Helfer wurden unter Schleuserverdacht festgenommen.«

Selbstverständlich wurde den Menschen sofort geholfen, sie wurden versorgt und in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.

Und nun das: »Jetzt berichtet der Leiter einer Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt, 48 der Migranten seien nicht mehr auffindbar. Bei einer Zimmerkontrolle seien nur ein Erwachsener und ein Minderjähriger angetroffen worden … Der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt geht davon aus, dass die Menschen auf eigene Faust zu Verwandten und Bekannten in anderen Orten Deutschlands weiterreisen, um dort Asyl zu beantragen.«

Und damit nicht nicht genug: »Einer Überprüfung zufolge hatte ein Großteil der Migranten Wochen zuvor in Rumänien und Bulgarien Asylanträge gestellt. Laut Dublin-Abkommen, das die Migrationspolitik der EU regelt, sind diejenigen Länder für Asylanträge zuständig, in denen die Antragsteller erstmals registriert werden.«

Das wird sicher das Grundverständnis ganz vieler Menschen stören oder bis zur Weißglut treiben. Ein weiterer Fall eklatanten Staatsversagens, das man ja schon in der Vergangenheit beobachten müsste auf höchster Ebene. Das alles findet man in diesem Artikel: Flüchtlinge aus Lastwagen verschwinden aus Erstaufnahme.

Aber darum soll es in diesem Beitrag gar nicht gehen. Sondern um ein Mosaikstein aus dem, was man so Flüchtlingspolitik nennt und der sich bezieht auf die Beschäftigung der betroffenen Menschen. Gerade hier hätte nach allem, was wir seit langem aus der Forschung und vor allem aus der Praxis wissen, enorm investiert und darauf geachtet werden müssen. Arbeit ist sicher ein nicht zu unterschätzender Faktor für eine (nicht) gelingende Integration in unsere Gesellschaft. Und vereinfacht gesagt – je länger die Menschen auf Beschäftigung warten (müssen), desto schwieriger wird es werden, sie sukzessive in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Vgl. dazu beispielsweise diesen Artikel: Jung, geflüchtet, auf der Suche nach Arbeit, in dem auch die Hindernisse angesprochen werden, dass durch zu langsam mahlende behördliche Mühlen der eine oder andere auf dem Weg in eine Ausbildung oder Beschäftigung aufgehalten wird. Dazu gehört auch die oft beklagte Tatsache, dass immer noch zu viele Flüchtlinge keinen Sprach- und Integrationskurs absolvieren konnten. Nicht angesprochen, dazu später aber mehr wird auch die Kehrseite der Medaille, dass es auch Flüchtlinge gibt, die sich den Angeboten aus ganz unterschiedlichen Gründen entziehen.

Vor diesem Hintergrund wird sich der eine oder andere erinnern, dass es doch vor einiger Zeit einen auf den ersten Blick lobenswerten Vorstoß der Bundesarbeitsministerin gegeben hat, dass Flüchtlinge möglichst frühzeitig und gerade vor dem Hintergrund langer Verfahrensdauern in Beschäftigung gebracht werden sollen. Sie hatte sich dazu ein eigenes Programm ausgedacht – „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM). Es handelt sich um Ein-Euro-Jobs, besser genauer: um 80-Cent-Jobs, also spezielle Arbeitsgelegenheiten.

Und nun muss man das hier zur Kenntnis nehmen: „Geht an Realität vorbei“: Städte- und Gemeindebund kritisiert Job-Programm für Flüchtlinge: »Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat das millionenschwere Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) scharf kritisiert … Geschäftsführer Gerd Landsberg: „Das Arbeitsmarktprogramm geht in seiner jetzigen Form an der Realität und dem tatsächlichen Bedarf in den Kommunen vorbei.“ Die Grünen forderten das Bundesarbeitsministerium auf, das Programm schnellstmöglich zu beenden.«

Was ist das Problem? »Ursprünglich wollte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) mit dem im August 2016 gestarteten Programm 100.000 Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge schaffen. 2016 wurden von den eingeplanten Mitteln in Höhe von 75 Millionen Euro aber bislang nur rund 255 000 Euro abgerechnet. Für 2017 sind 200 Millionen Euro vorgesehen, von denen bis Ende Juli erst rund zehn Millionen Euro abgerufen wurden. Flüchtlinge sollten mit Jobs in und außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen in den Kommunen zum Gemeinwohl beitragen, beispielsweise Hilfstätigkeiten wie Putzen, Kochen, Gärtnern, Hausmeisterhilfen übernehmen und dafür 80 Cent pro Stunde bekommen. Der Bund sollte den Kommunen das Geld erstatten.«

Von der anderen Seite wird gegengehalten: »Das Bundesarbeitsministerium verteidigte das Programm. Wie ein Sprecher mitteilte, sei es „erfolgreich angelaufen“: Ende Juli 2017 seien gut 30.000 Plätze für FIM beantragt und hiervon rund 27.000 bewilligt worden. Allerdings benötige jedes Arbeitsmarktprogramm zu Beginn eine gewisse Anlaufzeit, so der Sprecher.«

Aber: Viele Kommunen hatten FIM-Stellen angemeldet, aber oftmals nicht besetzen können. Und wahrlich – die Zahlen sind ernüchternd:

»Beispielsweise wurden in Hannover von 101 bewilligten Stellen nur 25 besetzt, in Osnabrück wurden von 67 Stellen 0 besetzt. In der Hansestadt Hamburg wurden bisher weder Plätze angemeldet noch besetzt.«

Die Grünen haben auf diese Befunde reagiert und die zu ziehende politische Konsequenz so formuliert:

Für die Grünen ist das Programm gescheitert und sollte nicht wie vom BMAS angedacht bis 2020 weiterlaufen (ab 2018 mit 60 Millionen Euro Budget). „Dort, wo einzelne Plätze geschaffen wurden, sollten sie unter der Regie der Kommunen weitergeführt werden“, sagte Brigitte Pothmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen. Vor Einführung der FIM habe es längst die Möglichkeit gegeben, in den Kommunen Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber anzubieten. „Das Programm des BMAS ist daher überflüssig und hat lediglich teure Doppelstrukturen geschaffen.“

Aber wie konnte es zu diesem desaströsen Ergebnis kommen? „Viele zu uns gekommene Flüchtlinge haben Interesse an Beschäftigungen, bei denen sie ein höheres Einkommen erzielen, als es bei den Ein-Euro-Jobs der Fall ist“, wird Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund zitiert.

In der Region Osnabrück wurde einmal genauer hingeschaut – denn auch in Stadt und Landkreis Osnabrück sollten Ein-Euro-Jobs für Asylbewerber geschaffen werden. Doch von 67 bewilligten Plätzen wurde bisher keiner mit Flüchtlingen besetzt. Herausgekommen ist dieser Bericht: Warum Integrationsmaßnahmen scheitern: Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge in der Region ein Riesenflop.

Bislang 67 Plätze wurden angemeldet und auch genehmigt, in Osnabrück 53 Plätze für Arbeiten wie Putzen, Reparieren, Instandsetzen, Gärtnern, Renovieren in den Flüchtlingsunterkünften. Im Landkreis sollten 14 Plätze bei gemeinnützigen Einrichtungen, in Kliniken, der Tagespflege sowie in Vereinen besetzt werden. Bisher wurde kein einziger der sogenannten Ein-Euro-Jobs weder besetzt noch abgerechnet.

Dabei standen dem Kreisgebiet im letzten Jahr 200.000 Euro für die FIM-Maßnahmen vom Bund zur Verfügung, und dieses Jahr sind 500.000 Euro im Budget. Diese Gelder verfallen bei Nichtnutzung.

Wie also kommt es aus der kommunalen Sicht zu dem miesen Ergebnis. Beispiel Stadt Osnabrück:

»In Osnabrück könnten theoretisch 438 Flüchtlinge in FIMs arbeiten, doch laut Stadt fallen hundert Frauen von ihnen weg, weil die Arbeiten entweder Handwerkstätigkeiten und daher ungeeignet sind oder weil Putz- oder Kochtätigkeiten in den vor allem von Männern bewohnten Unterkünften zu Problemen führen könnten. Rund 200 weitere Personen befinden sich in Sprachkursen, und die hätten Vorrang.

Bleiben rund 138 übrig. Zudem würden die beschleunigten Asylverfahren dazu führen, dass es weniger Asylbewerber gebe, die man in FIMs stecken könnte.«

Und dann gibt es noch einen weiteren Hinweis:

»Wie der Landkreis mitteilte, mache die Aufwandsentschädigung von 80 Cent pro Stunde die FIM für den Kreis der infrage kommenden Personen uninteressant. „Viele Flüchtlinge wollen direkt ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, um einen Verdienst zu generieren. Unmotivierte Teilnehmer wiederum sind für die Anbieter von FIM ein Grund, keine weiteren mehr anzubieten. Überdies ist in diesen Fällen auch der Verwaltungsaufwand hoch, wenn Leistungskürzungen wegen verweigerter Teilnahmen durchzusetzen sind“, sagt ein Landkreis-Sprecher. Auch die Stadt bestätigt, dass ein Großteil der potenziellen Bewerber aufgrund der geringen Bezahlung nicht motiviert sei.«

Und auch den folgenden Passus sollte man genau lesen – nicht wegen der angesprochenen Sanktionsfrage, sondern weil hier institutionelle Blockaden beschrieben werden, die es nicht gegen würde, wenn man wie schon vor längerem gefordert, die Betreuung und Zuständigkeit von Anfang an dem SGB II-System zugeschrieben hätte, in dem die meisten sowieso landen werden:

»Vom Sozialamt einer kreisangehörigen Stadt im Landkreis wurde ein Asylbewerber an eine Klinik vermittelt. Aufgrund der aus Sicht des Asylbewerbers geringen Aufwandsentschädigung von nur 80 Cent pro Stunde habe er die Maßnahme wieder aufgegeben, wie der Landkreis schildert. Nach Aufgabe der Tätigkeit erfolgte eine Anerkennung als Asylberechtigter und somit ein Wechsel zum Leistungsbereich Hartz IV. Sanktionen seien daher nicht mehr möglich gewesen. Zwei weitere Asylbewerber hatten Interesse an einer Arbeit bekundet. Auch hier erfolgte zwischenzeitlich eine Anerkennung als Asylberechtigte und somit ein Wechsel in den Leistungsbereich SGB II.«

Nun befinden wir uns im September 2017 und der eine oder andere Leser dieses Blogs wird sich fragen – ist das nicht alles schon seit längerem bekannt und auch vorhergesagt worden?

Richtig, so war das. Ein Blog ist eine Art Tagebuch, in dem man auch zurückblättern kann, um nachzuschauen, wie man etwas in der Vergangenheit eingeschätzt hat und was daraus geworden ist. Und zu den hier interessierenden „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ findet man in diesem Blog mehrere Beiträge.

Bereits am 12. Juni 2016 wurde beispielsweise dieser Artikel veröffentlicht: „Nirwana-Arbeitsgelegenheiten“ zwischen Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II. Eine dritte Dimension der „Ein-Euro-Jobs“ und die dann auch noch 20 Cent günstiger? Und der begann mit diesen einführenden Worten: »Immer wenn man denkt, noch kleinteiliger, gesetzestechnisch hypertrophierter und inhaltlich korinthenkackerhafter geht es nicht in der Sozialpolitik, wird man eines Besseren belehrt … nun hat man sich die „Arbeitsgelegenheiten“ – umgangssprachlich als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet – vorgenommen. Und offensichtlich ist man bestrebt, hinsichtlich des Komplexitätsgrades wie auch mit Blick auf die inhaltliche Fragwürdigkeit einen veritablen Quantensprung hinzulegen.«

Und dort findet man diese Einschätzung des damals geplanten Programms, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Medienberichte als ziemlich gute Prognose herausgestellt hat:

»Das grundlegende Problem der neuen, geplanten 100.000 „Bundes-AGH-Teilnehmer“ ist nun, dass die

a) für eine Klientel geplant werden, die es eigentlich nicht oder zumindest immer weniger geben wird und

b) dass mit der Durchführung nicht die Kommunen bzw. die Jobcenter (also die zuständigen Institutionen für die heute schon bestehenden AGHs) beauftragt werden sollen, sondern die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll das machen.«

Das, was jetzt vor Ort in Form fehlender Teilnehmer beklagt wird, tauchte damals bereits auf:

»Und mit Blick auf die (potenziellen) Teilnehmer an diesen „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“: Es dürfen ausschließlich Asylantragsteller sein, aber unter Ausschluss derjenigen, die aus „sicheren Herkunftsstaaten“ kommen und derjenigen, die zur Ausreise aufgefordert sind. Das nun wiederum hat fast schon den Charakter eines Schildbürgerstreichs, denn diese Gruppe müsste nach allem, was angekündigt wurde und wird, immer kleiner werden, hat das BAMF doch die Devise ausgegeben, die Anträge immer schneller abzuarbeiten und zu bescheiden, so dass auch der Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II immer schneller erfolgen wird/müsste.

Man plant also Maßnahmen für eine Gruppe, die angeblich derzeit abgeschafft wird.«

Mein Fazit im vergangenen Jahr: »Unterm Strich werden hier eklatante Vermögensschäden seitens der öffentlichen Hand durch den enormen und sinnlosen Bürokratieschub produziert.« Sage also keiner, dass das Desaster nicht vorausgesehen wurde.

Und nur der Vollständigkeit halber sei auf die ersten Artikel in diesem Blog hingewiesen, in denen der ganze Ansatz mit den speziellen Arbeitsgelegenheiten als das skizziert wurden, was dann auch herausgekommen ist: Unsinn. Beispielsweise am 13. Februar 2016 (!) Die Bundesarbeitsministerin fordert „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge. Aber welche? Und warum eigentlich sie? Fragen, die man stellen sollte. Dann schon genervter am 23. März 2016: Die Bundesarbeitsministerin macht es schon wieder: „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge ankündigen, die noch nicht im Hartz IV-System sind. Was soll das? sowie am 24. Juni 2016 Kopfschütteln über 80-Cent-Jobs für Flüchtlinge. Was muss man denn noch mehr schreiben?

Und abschließend zu der in diesem Beitrag erwähnten politischen Forderung der Grünen, das Programm einzustellen – das ist eigentlich schon längst passiert, was man diesem Beitrag vom 17. April 2017 entnehmen kann: Die „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ werden still beerdigt und in den klammen Jobcentern ein wenig materialisiert. Und auch sonst hakt es vorne und hinten.

Das alles sei hier nur deshalb aufgerufen, damit sich die Verantwortlichen nicht dadurch zu exkulpieren versuchen, man hatte ja eine gute Absicht und konnte doch nicht wissen, dass es nicht klappt mit dem Ansatz. Doch, konnte man, wenn man denn gewollt hätte. Aber wieder einmal gehen die Verantwortlichen schadlos aus dem Gefecht, dem sie sich verweigert haben.

Abschließend aber auch noch der Blick auf ein anderes, wenn nicht das zentrale Feld der Integrationspolitik: Die Sprach- und Integrationskurse. Auch von dort werden teilweise höchst bedenkliche Nachrichten übermittelt.

»Nur etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die an einem Integrationskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) teilnehmen, schließen diesen auch erfolgreich ab« – wobei Thomas Öchsner in seinem Artikel Sprachkurse zur Integration werden häufig abgebrochen zugleich darauf hinweist, dass die statistische Abbildung ungenau sei. »So werden beispielsweise auch Abmeldungen wegen Schwangerschaft, Krankheit oder eines Umzugs dort erfasst.« Aber auch: »Kritiker halten die Prüfungsbilanzen dennoch für aufgehübscht – speziell, was die Sprachkenntnisse betrifft.«

Zu den harten Zahlen kann man dem Artikel entnehmen:

»So nahmen nach Angaben des Bamf 2016 fast 340.000 Menschen erstmals an einem Integrationskurs teil. In diesem Zeitraum hätten aber nur „133.050 Teilnehmer den Integrationskurs erfolgreich absolviert“, teilte das Amt … mit. Große Unterschiede zwischen den Zahlen der Teilnehmer und der erfolgreichen Absolventen gab es auch schon 2014, als noch deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Hier berichtet das Bamf von mehr als 142.000 Teilnehmern und knapp 85.000 Absolventen mit Abschluss.«

Wie kann es zu diesen Diskrepanzen kommen? Öchsner zitiert in seinem Artikel Christoph Schroeder, der den Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache an der Universität Potsdam leitet und der bei aller Ungenauigkeit der statistischen „Nicht-)Erfassung zu dieser Bewertung kommt:

»Grob geschätzt, so der Universitätsprofessor, „dürfte aber etwa die Hälfte der Teilnehmer zum Sprachtest erst gar nicht antreten. Hier dürfen die Bundesregierung und das Bundesamt nicht länger wegschauen“, sagt Schroeder, der Mitglied im Rat für Migration ist.«

Und er legt den Finger auf eine weitere Wunde, die sich bei dem, was bei den Kursen rauskommt, auftut: »Von denjenigen, die am Sprachtest zum Kursende teilnehmen, schafften 2016 laut Bamf 35 Prozent nur das Sprachniveau A2. 56 Prozent schlossen mit dem eigentlich angestrebten höheren Level B1 ab.«

Fazit: »Schroeder hält die Prüfungsbilanzen mit Erfolgsquoten von gut 90 Prozent deshalb für „statistisch aufgehübscht“ – nicht nur, weil ein großer Teil der Kursteilnehmer zur Prüfung erst gar nicht angetreten sei. Er weist daraufhin, dass im Aufenthaltsgesetz als Maßstab das Sprachniveau B1 verwendet wird. Nur wer das erreiche, hätte ausreichende deutsche Sprachkenntnisse.«

Für Christoph Schroeder sind die Kurse „bislang leider wirklich kein Erfolgsmodell“. Eine mehr als ernüchternde Bilanz, wenn man um die zentrale Bedeutung ausreichender Sprachkenntnisse für eine irgendwann einmal gelingende Integration weiß. Hier brauchen wir offene und an der Wirklichkeit orientierte Diskussionen, bei denen auch die Flüchtlinge selbst nicht immer nur als Objekte des Handelns auftauchen, sondern auch deren Bereitschaft angesprochen werden muss, was für die Integration zu tun. Nicht immer ist irgendein abstraktes System schuld, das etwas nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Wenn beispielsweise Frauen zurückgehalten werden oder sich selbst verweigern, an den Kursen teilzunehmen (was immer wieder vor Ort berichtet wird), dann muss darüber offen gestritten werden, ob man das so laufen lassen will.