Hand aufs Herz – wer kann was gegen Bürokratieabbau haben? Erst einmal werden alle sagen, dass das ein wichtiges und richtiges Anliegen sei. Und wenn es dann auch noch richtige Bürokraten trifft, dann macht das doppelt Sinn. Aber auch hier gilt: Theorie und Praxis liegen zuweilen weit auseinander. So ist es leicht, den Abbau von Bürokratie zu fordern, aber wenn dann beispielsweise Sicherheitsanforderungen abgebaut werden und es kommt zu Schäden, dann heißt es oftmals, wieso hat man da nicht genauer hingeschaut und warum hat man das nicht verhindert.

Aber zusätzlich problematisch wird es dadurch, dass der Begriff „Bürokratie“ offensichtlich sehr dehnungsfähig ist, um das mal nett auszudrücken. Man ahnt schon, wo der Schuh hier drückt: Was für die einen Bürokratie ist, mag für andere ganz normales Geschäft sein. Immer eine Frage der Perspektive.

Und besonders lautstark gegen Bürokratie wettert die Wirtschaft. Denn für die Unternehmen resultieren aus Bürokratie Kosten. Und Kosten sind betriebswirtschaftlich gesehen immer schlecht und wenn sie aus bürokratische Auflagen entspringen, dann kosten sie auch noch Nerven, vor allem, wenn es sich um unverständliche Obliegenheiten handelt, zu denen man vom Staat zwangsverpflichtet wird. Nur muss man eben immer genau hinschauen, was denn da als bürokratische Last definiert wird, die man am besten beseitigen sollte, um die Wirtschaft zu entlasten.

Aber mit der Forderung nach „Bürokratieabbau“ kann man viele Sympathien gewinnen. Nur ist die Umsetzung dann mit vielen Mühen der Ebene gespickt. Für die Politik bietet es sich hier förmlich an, den bekannten Weg der eher symbolischen Politik nach dem Motto „Seht her, wir tun was“ zu beschreiten. Diesen Ansatz hatte die vorletzte große Koalition, die in den Jahren 2005 bis 2009 das Land verwaltet hat, beschritten.

»Mit dem Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“ legte die Bundesregierung im April 2006 ein konsistentes Gesamtkonzept für bessere Rechtsetzung vor. Ins Bundeskanzleramt wurde ein Beauftragter für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung berufen – als Koordinator der Bundesregierung. Als unabhängiges Gremium wurde der Nationale Normenkontrollrat (NKR) 2006 per Gesetz eingerichtet. Der NKR berät und kontrolliert die Bundesregierung in Fragen des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung.«

So liest sich die Selbstdarstellung des Normenkontrollrats. Hört sich tatkräftig an. Das zehnköpfige Expertengremium meldet sich nun regelmäßig mit Stellungnahmen zu Regelungsvorhaben der Bundesregierung vor. Zum Hintergrund:

»Die Bundesministerien sind verpflichtet, den sich aus ihren Regelungsentwürfen ergebenden Erfüllungsaufwand, also die Folgekosten, für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung transparent darzustellen. Der Erfüllungsaufwand umfasst dabei den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgern, Wirtschaft sowie Verwaltung entstehen.

Der NKR überprüft den Erfüllungsaufwand und übersendet seine entsprechende Stellungnahme dem zuständigen Ministerium vertraulich.«

Der interessierte Leser wird am Begriff „Erfüllungsaufwand“ hängen bleiben. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie fast alles in diesem Land gibt es dafür sogar eine gesetzliche Grundlage: Gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates (NKRG) schließt er „den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen“ ein.

Und nach dieser Vorarbeit wird der eine oder andere schon ahnen, was das alles mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu tun haben könnte. Und ganz treue Leser dieses Blogs werden sich möglicherweise erinnern, dass in diesem Zusammenhang hier schon mal der Normenkontrollrat aufgetaucht ist. Zugegeben, das ist schon eine Weile her, genauer gesagt am 17. April 2014 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Der gesetzliche Mindestlohn wird in die Mangel genommen – jetzt gibt es sogar angeblich eine „Ohrfeige“ für die Bundesregierung. Zur Kritik des „Normenkontrollrats“ an dem Gesetzentwurf zum Mindestlohn.

Damals, in der Konstruktionsphase des Mindestlohngesetzes, wurde seitens des Normenkontrollrats massive Kritik vorgetragen: Die Kosten und Folgen des zu diesem Zeitpunkt noch geplanten gesetzlichen Mindestlohnes seien von der Bundesregierung mangelhaft kalkuliert worden. Das Gremium hatte drei Kritikpunkte vorgetragen.

Einer der drei Punkte war damals – und auch aus heutiger Sicht – korrekt: »Das Gremium kritisiert … die unvollständige bzw. schlichtweg fehlende Kalkulation und Offenlegung der mit der Einführung des Mindestlohns anfallenden Kontrollkosten. Der Normenkontrollrat moniert, »dass die Regierung den Verwaltungsaufwand durch die geplanten Mindestlohn-Kontrollen nicht beziffert habe, sondern nur allgemein auf „höhere Personal- und Sachkosten“ bei der Zollverwaltung hinweist. Das zuständige Ressort – das Finanzministerium – sei aber verpflichtet, den damit einhergehenden Erfüllungsaufwand darzustellen.« Das wurde von mir dahingehend kommentiert, dass »hier … tatsächlich eine offensichtliche Leerstelle im bislang vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung adressiert (wird) – die unvollständige bzw. schlichtweg fehlende Kalkulation und Offenlegung der mit der Einführung des Mindestlohns anfallenden Kontrollkosten. Dies muss auch vor dem Hintergrund einer bereits seit längerem vorgetragenen Kritik an der fehlenden Konkretisierung des zusätzlich erforderlichen Personalbedarfs für die Kontrolle des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns gesehen und bewertet werden.«

Die defizitäre Situation bei der Mindestlohnkontrolle wurde hier zuletzt in dem Beitrag Wie sieht es aus mit der Umsetzung des gesetzlichen Mindestlohns? Aus der Welt der Mindestlohnvermeider vom 9. Juni 2017 thematisiert. Hilfreich sicher auch der Blick in diesen Beitrag vom 27. Februar 2016: Der gesetzliche Mindestlohn: Wie viel darf, soll oder muss es sein? Und wer schaut eigentlich genau hin, ob er überhaupt gezahlt wird?

Dann aber wurde es teilweise hanebüchen.

Kritikpunkt 2: Der Normenkontrollrat bemängelte eine „unvollständige“ Darstellung möglicher Alternativen zum vorliegenden Mindestlohngesetz. »So hätte die Bundesregierung zumindest erläutern müssen, warum das Anfangsniveau des Mindestlohns mit 8,50 Euro zum 1. Januar 2015 gesetzlich festgelegt werden solle.« Der Rat vermisst den Hinweis auf die aus ihrer Sicht „relevante Alternative“, einen (zunächst geringeren) Mindestlohn auf Vorschlag einer unabhängigen Kommission festzulegen.

Dazu kann man dem damaligen Beitrag entnehmen, dass das grundsätzlich auch noch ein diskussionswürdiger Punkt ist, denn selbst von einigen Mindestlohnbefürwortern war eine „Kommissionslösung“ bei der Taxierung des festzulegenden Mindestlohns im Vorfeld der Debatte, die nun zu dem vorliegenden Gesetzentwurf geführt hat, ausdrücklich gefordert worden – vor allem von denjenigen, die der Bundesregierung ein Vorgehen nach dem Modell der in Großbritannien agierenden „Low Pay Commission“ empfohlen haben. Aber es gab auch eine kritische Einordnung:

»Allerdings erscheint doch die Art und Weise der Präsentation dieser Alternative seitens des Normenkontrollrats selbst mehr als einseitig, denn offensichtlich kann sich der Rat nur einen „zunächst geringeren“ Mindestlohn vorstellen – was jetzt irgendwie halbiert rüberkommt, denn möglicherweise wäre eine unabhängige Kommission ja auch zu einem anderen Ergebnis gekommen, was das Anfangsniveau angeht.«

Kritikpunkt 3 entblößte dann in voller Pracht die grundsätzliche Ablehnung des Mindestlohnes als solches (was aber den eigentlichen Auftrag des Gremiums in jeder Hinsicht überschreitet) und eine damit verbundene notwendigerweise völlig entrückte Umdefinition von „Erfüllungsaufwand“, der sich ja im engeren Sinne und dann auch richtig auf die Umsetzung einer Vorschrift und damit auf die Umsetzungskosten im engeren Sinne bezieht. Der Normenkontrollrat hat damals den Spieß einfach umgedreht und so argumentiert: »Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht nur auf Bürokratiekosten im engen Sinne ein, die „für die Wirtschaft nur in geringem Maße“ anfallen würde. Der Normenkontrollrat weist darauf hin, dass der geplante Mindestlohn von 8,50 Euro je Stunde die Unternehmen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in der Anfangsphase mit etwa 16 Milliarden Euro belasten dürfte.«

Das nun war wirklich dreist. Meine damalige Einordnung und Bewertung:

»Zum einen ist von „Bürokratiekosten“ die Rede, die man – soweit vorhanden – auch für die Wirtschaft ausweisen müsste, zum anderen aber werden DIW-Zahlen zitiert, nach denen der Mindestlohn die Unternehmen »in der Anfangsphase mit etwa 16 Milliarden Euro belasten dürfte«. Das nun sind aber die Kosten durch die Lohnerhöhung, die da kalkuliert werden und auch nur – ohne das hier vertiefen zu wollen – die Bruttokosten, denen u.a. an anderer Stelle entsprechende Einsparungen gegenüberstehen können.«

Warum aber die Rezeption dieses älteren Artikels im Jahr 2017? Weil sie es wieder gemacht haben. In dem neuen Jahresbericht 2017 des Normenkontrollrats, der unter der Überschrift Bürokratieabbau.

Bessere Rechtsetzung. Digitalisierung. Erfolge ausbauen – Rückstand aufholen steht. Und wenn man sich anschaut, dann muss man sich die Augen reiben.

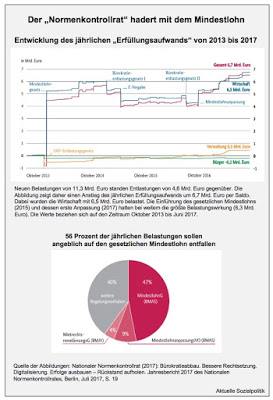

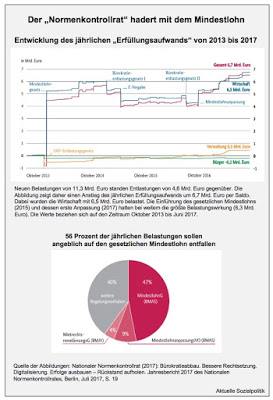

Die Argumentation des Normenkontrollrats geht so: Erfreulicherweise wäre der sogenannte Erfüllungsaufwand, also die Folgekosten von Gesetzen für Wirtschaft und Verwaltung, in dieser Legislaturperiode kaum angestiegen – hätte es den Mindestlohn nicht gegeben, heißt es in dem Bericht. Von den zusätzlichen jährlichen Kosten in Höhe von 6,7 Milliarden Euro entfielen demnach allein 6,3 Milliarden auf die Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze Anfang 2015 und ihre erstmalige Anpassung in diesem Jahr.

Zusätzliche Kosten von jährlich 6,3 Milliarden Euro durch den Mindestlohn? Erneut hat man die kalkulierte Lohnsumme als „Erfüllungsaufwand“ angesetzt. Das ist schon ein dreistes Spiel mit dem Kostenbegriff. Was für ein Unsinn – und offensichtlich ausschließlich der zielgerichteten Verunglimpfung des gesetzlichen Mindestlohnes geschuldet, die als eigentliche Absicht dem sich als Wiederholungstäter gerierenden Gremium nun nicht mehr nur unterstellt, sondern ins Stammbuch geschrieben werden muss.

Denn warum werden dann beispielsweise die Aufwendungen der vielen Unternehmen nicht in Rechnung gestellt, die ihren Beschäftigten branchenbezogene Mindestlöhne zahlen müssen? Davon sind Millionen Arbeitnehmer betroffen. Und die Unternehmen werden auch hier vom Gesetzgeber verpflichtet, dieses Salär auszuzahlen.

Vor diesem Hintergrund ist eine solche Reaktion mehr als verständlich: Andrea Nahles platzt der Kragen, so hat Frank Specht seinen Artikel überschrieben:

»Als der Bericht Nahles erreichte, platzte der Arbeitsministerin der Kragen: „Die Tatsache, dass der Normenkontrollrat zum wiederholten Male die Einführung des Mindestlohns als Erfüllungsaufwand und Bürokratielast für Arbeitgeber bezeichnet, zeigt, dass er seinen Auftrag entweder nicht verstanden hat oder einer klaren politischen Zielsetzung folgt“, kritisierte sie.«

Und weiter erfahren wir:

»Der Mindestlohn sei das Minimum, das ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern schuldet. Er sei kein Mehraufwand, sondern die Beendigung eines jahrelangen Minderaufwands der deutschen Wirtschaft, sagte Nahles.«

Tatsächlich haben die Arbeitgeber mit der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns inzwischen weitgehend ihren Frieden gemacht. In vielen Bereichen ist es gelungen, die dadurch entstandenen höheren Preise auf die Kunden abzuwälzen, so Specht in seinem Artikel.

In Wirklichkeit geht es in einigen Branchen – man denke hier an den Hotel- und Gaststättenbereich mit seinen spezifischen Problemen mit den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, deren Nicht-Einhaltung nun durch die Mindestlohnkontrollen transparent werden können oder die Unternehmen, die ein Teil ihres Geschäftsmodells auf unbezahlte Mehrarbeit der Beschäftigten aufgebaut haben – um die Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, die das Mindestlohngesetz (MiLoG) mit sich gebracht haben.

Und um die zu schleifen, braucht man entsprechende Schützenhilfe wie die vom Normenkontrollrat, der sich dazu hergibt, die den Arbeitnehmern zustehende Lohnsumme als Bürokratiekosten zu verzerren.

Und zumindest die Perspektive, dass da noch mal gebohrt werden kann, besteht durchaus:

»CDU und CSU schreiben in ihrem Wahlprogramm, dass sich die Einführung des Mindestlohns zwar „grundsätzlich bewährt“ habe und man deshalb daran festhalten wolle. In der Praxis habe sich allerdings gezeigt, dass viele Regelungen zu bürokratisch und wenig alltagstauglich seien. „Unser erklärtes Ziel ist daher der Abbau unnötiger Bürokratie gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode“, verspricht die Union.«

Man sollte das aus Sicht der Arbeitnehmer als Drohung verstehen, die wieder einmal als Wolf im Schafspelz verkleidet – also als Bürokratieabbau, gegen den doch keiner was haben kann – daherkommt.