Wenn man zurückdenkt an die Zeit vor der Corona-Krise, dann wird dem einen oder anderen wieder einfallen, dass es neben den vielen anderen sozialpolitischen Baustellen eine gab und gibt, die seitens der Bundesregierung gesetzgeberisch geschlossen wurde: die Frage, wer unter welchen Umständen Anspruch auf Sozialleistungen hat, wenn er oder sie aus dem „EU-Ausland“ nach Deutschland gekommen ist. Ende 2016 hatte der Gesetzgeber den Anspruch auf Sozialhilfeleistungen für Ausländer ohne Aufenthaltsrecht oder für jene, die sich allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, weitgehend ausgeschlossen. Sozialhilfe gibt es dann allenfalls für einen Monat als Überbrückungsleistung, damit Betroffene – meist EU-Ausländer – in ihre Heimat zurückreisen können. Der Gesetzgeber hatte die Bestimmung eingeführt, nachdem das Bundessozialgericht in Kassel am 3. Dezember 2015 geurteilt hatte, dass nach den damaligen Bestimmungen arbeitsuchende EU-Bürger zur Deckung ihres menschenwürdigen Existenzminimums Sozialhilfe verlangen können.

Hartz IV

Hartz IV als temporärer Rettungsanker für die in ihrer Existenz bedrohten Coronavirus-Krisenopfer? Und was für (andere) einkommensschwache Haushalte getan werden könnte bzw. müsste

In den nächsten Tagen wird die Bundesregierung eine ganze Reihe an gesetzgeberischen Maßnahmen auf den Weg bringen, bei denen es darum geht, wie den vielen Opfern der Coronavirus-Krise geholfen werden kann. Die Ausweitung der Kurzarbeitergeld-Regelung ist bereits in Windeseile in Kraft gesetzt worden. Was aber kann man für die unzähligen anderen Opfern der Stilllegung weiter Teile des sozialen und damit auch ökonomischen Lebens tun? Für die Solo-Selbstständigen, die von einem Tag auf den anderen überhaupt keine Einnahmen mehr haben? Für die anderen Kleinst- und Kleinunternehmer, die vor einem Alpengebirge an Fixkosten bei gleichzeitig wegbrechenden Einnahmen stehen?

Auch für diese Gruppen sollen – so heißt es aus der Regierung und den Bundesländern – umfangreiche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Selbst wenn das so kommt, muss das auch an die Menschen gebracht werden.

Das gilt auch für das letzte Auffangnetz unseres Sozialstaats, also die Grundsicherung nach SGB II, umgangssprachlich als Hartz IV bezeichnet. Auch hier muss ein – wahrscheinlich erwartbarer enormer – Zustrom an Hilfebedürftigen bewältigt werden. Und das in einem System, das bereits unter Normalbedingungen als extrem kompliziert und mit langen Bearbeitungs- und Bewilligungszeiten versehen kritisiert wurde.

Rechtsanwälte müssen vom Jobcenter ihr Geld bekommen. Das Bundessozialgericht beendet eine umstrittene Praxis – zum Schutz der „typischerweise unbemittelten“ Hartz IV-Bezieher

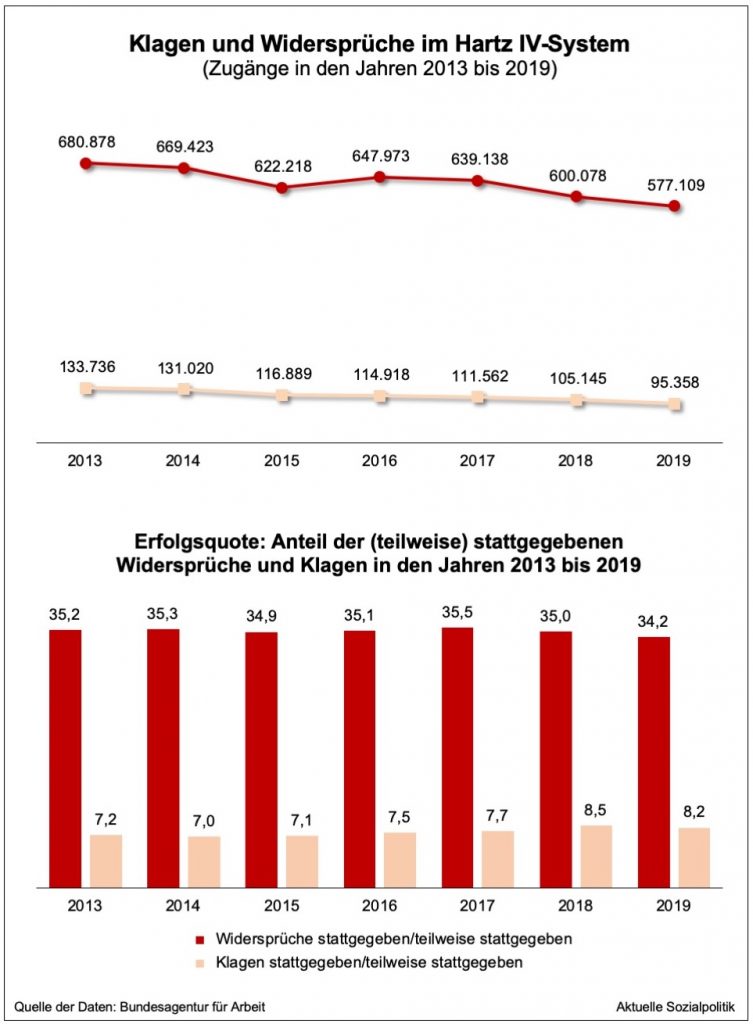

Bezieher von Hartz IV-Leistungen haben die Möglichkeit, gegen Entscheidungen ihres zuständigen Jobcenters Widerspruch einzulegen oder zu klagen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 577.000 neue Widersprüche und über 95.000 Klagen vor den Sozialgerichten des Landes. Und wenn die Betroffenen Widerspruch einlegen oder gar klagen, dann haben sie nicht selten Erfolg gegenüber der Behörde. 2019 wurde über einem Drittel aller Widersprüche (teilweise) stattgegeben.

„Kinderarmut ist und bleibt ein nicht hinnehmbarer Skandal“ – sagt (nicht nur) der DGB. Und belegt das mit Zahlen, die groß daherkommen und doch noch zu klein sind

»Der Gewerkschaftsbund fordert ein Aktionsbündnis gegen Kinderarmut – weil die Zahl der auf Hartz IV angewiesenen Kinder und Jugendlichen seit Jahren kaum gesunken ist«, so diese Meldung: Zahl der auf Hartz IV angewiesenen Kinder sinkt nur leicht. Und die Zahl wird dann auch in vielen anderen Meldungen konkretisiert: Mehr als 1,5 Millionen Kinder sind auf Hartz IV angewiesen. Oder: »Im September 2019 lag deren Zahl bei rund 1,51 Millionen, wie aus einer Auswertung des Deutsche Gewerkschaftsbundes (DGB) von Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht«, so dieser Bericht: Rund 1,5 Millionen Kinder auf Hartz IV angewiesen. Alle beziehen sich auf diese Veröffentlichung des DGB-Bundesvorstandes:

➔ DGB (2020): Weiterhin 1,5 Millionen Kinder im Hartz-IV-Bezug, Berlin, 23.01.2020

Der DGB erläutert: »Nach wie vor leben 1,5 Millionen Kinder in Deutschland von Hartz IV, kaum weniger als vor drei Jahren. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des DGB. Danach sind Haushalte mit Kindern von der ansonsten relativ günstigen Entwicklung bei der Anzahl der Hartz-IV-Bezieher weitgehend abgekoppelt: Die wirtschaftlich gute Lage und die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt haben nicht dazu geführt, dass sich die Zahl von Kindern im Hartz-IV-Bezug spürbar reduziert hat.« Wie immer muss man hier einmal genauer hinschauen.

Manche wollen es nicht lassen: Sie sollen wieder auferstehen, die 100-Prozent-Sanktionen im Hartz IV-System. Aber hatte nicht das Bundesverfassungsgericht …? Hat es nicht

Erinnern wir uns an den 5. November 2019. Ein wichtiger Tag nicht nur für viele Betroffene, sondern auch für das Verfassungs- und Sozialrecht insgesamt. Denn an diesem Tag verkündete das Bundesverfassungsgericht eine seit Jahren erwartete Entscheidung zu der Frage, ob Sanktionen im Hartz IV-System verfassungsrechtlich zulässig sind oder eben nicht. Immerhin ging es hier um nichts anderes als um die Frage, ob man das Unterste, also das staatlich definierte Existenzminimum, unterschreiten kann – bis hin zum völligen Wegfall. Bekanntlich fiel die Antwort aus Karlsruhe zwiespältig aus, was man schon der Überschrift der Pressemitteilung des hohen Gerichts entnehmen konnte: Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II teilweise verfassungswidrig. Also ein großer Erfolg der Sanktionsgegner, so scheint es. Wenn da nicht dieses eingeschobene Wort „teilweise“ wäre. Und das hat im vorliegenden Fall eine ganz besondere Bedeutung.

Nach der Urteilsverkündung konnte man überall lesen, dass es in Zukunft keine Sanktionen mehr geben darf, die eine Absenkung des Existenzminimums um mehr als 30 Prozent überschreiten. Und dass die Betroffenen auch nicht mehr schematisch für drei Monate bestraft werden dürfen. Auch müssen die Jobcenter „Härtefälle“ berücksichtigen.

Und jetzt wird man mit solchen Meldungen konfrontiert: »Hartz-IV-Beziehern sollte nach Auffassung mehrerer Arbeitsminister der Union auch künftig die Unterstützung komplett entzogen werden können, wenn sie nicht kooperieren.«