Als das „Bürgergeld“ Anfang 2023 den ungeliebten Namens-Vorgänger Hartz IV wenigstens semantisch ersetzen sollte, ging es auch um inhaltliche Veränderung im System der Grundsicherung nach SGB II. Durch gesetzgeberische Korrekturen wollte man arbeitsmarktpolitisch neue Impulse setzen, neben „mehr Augenhöhe“ zwischen den „Kunden“ und den Jobcentern ging es auch um eine – seit langem im Fachdiskurs angemahnte – Stärkung des Qualifizierungsgedankens. So wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass zahlreiche erwerbsfähige und als arbeitslos registrierte Leistungsbezieher – die übrigens die Minderheit derjenigen, die auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen sind, darstellen – erhebliche „Vermittlungsprobleme“ haben, weil viele von ihnen beispielsweise keine berufliche Ausbildung haben und fehlende Qualifikationen eine Integration auf der Erwerbsarbeitsmarkt erschweren oder gar verunmöglichen. Mit dem Bürgergeld hat man den „Vermittlunsgvorrang“ (so schnell wie möglich in irgendeinen Job vermitteln) abgeschafft und die Teilnahme an der beruflichen Qualifizierung alternativ platziert. Vor diesem Hintergrund war die angestrebte Stärkung der beruflichen Weiterbildungsförderung ein wichtiger Ansatz. Und den wollte man u.a. auch durch monetäre Anreize, an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen, fördern.

Weiterbildung

Von Österreich lernen? Die Förderung der Weiterbildung durch eine Bildungs(teil)zeit als eines der arbeitsmarktpolitischen Vorhaben der Ampel-Koalition

Seit vielen Jahren wurde und wird von Arbeitsmarktexperten darauf hingewiesen, dass wir deutlich mehr Weiterbildung brauchen, gerade für die „Risikogruppen“ des Arbeitsmarktes, gemessen an deren Risiko, erwerbsarbeitslos zu werden. Von denen rutschen dann zahlreiche Menschen in einen Langzeitbezug ab. Hinzu kommen die vielen, die mit Verweis auf ihre (angeblich) fehlende Qualifikation im Niedriglohnsektor einbetoniert sind. Und viele Jahre lang wurde mit Blick auf die Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne eine Fehlstellung der Qualifizierungspoilitik dergestalt beklagt, dass man zwar zahlreiche kurze (und billige) und nicht selten auch mehr als fragwürdige, kontraproduktive Maßnahmen gefördert hat, aber bei den Angeboten, die über einen längeren Zeitraum laufen und die zu einem anerkannten Berufsabschluss führen (können), permanent auf der Bremse stand.

Vor diesem Hintergrund muss anerkannt werden, dass es im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP gerade hinsichtlich einer besseren Förderung von Weiterbildung zahlreiche Vorhabensbekundungen gibt, die viele Kritikpunkte der vergangenen Jahre aufzugreifen versuchen.

Die Steuern auf Tampons werden abgesenkt und zahlreiche Angebote der Weiterbildung werden von der Steuerbefreiung befreit. Aus den Untiefen des Steuer- und Weiterbildungswesens in Zeiten der Sonntagsreden

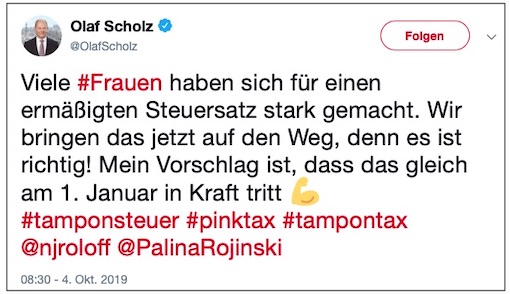

Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler des Landes, Olaf Scholz (SPD), ist offensichtlich Feminist. Er hat zahlreiche Stimmen gehört, die sich über die angeblich ungerechte volle Umsatzbesteuerung beim Verkauf von Tampons beschweren. Ein klarer Fall von Frauendiskriminierung, denn die Männer brauchen das nicht.

Scholz ist Politprofi und als solcher hat er erkannt, dass man sich hier profilieren kann durch die wohlfeile Inaussichtstellung, dass Tampons in Zukunft genau so behandelt werden wie Hundefutter, denn das wird bereits mit dem abgesenkten Mehrwertsteuersatz von nur 7 Prozent gepampert – übrigens die humanoiden, also echten Pampers gehen zum vollen Satz über die Ladentheke, da gibt es keine Reduktion. Egal, ein Hashtag wie #pinktax trendet bestimmt, hat sich der ansonsten spröde daherkommende Hanseat wohl gedacht.

Weiterbildung: Vom Textbaustein in Sonntagsreden über die großen Herausforderungen der Digitalisierung und den monetären Niederungen rückläufiger öffentlicher Investitionen

In jedem Förderantrag, in jeder Publikation muss er heutzutage auftauchen – der Catch-all-Begriff „Digitalisierung“. Alles um uns herum wird digitalisiert, bis sich die Balken biegen. Und auf der ganz großen Bühne wird „die“ Digitalisierung als Sargnagel der bisherigen Erwerbsarbeitsgesellschaft instrumentalisiert und den Menschen wird das Bild einer nun aber ganz sicher vor uns liegenden Zeit der Massenarbeitslosigkeit an die Wand projiziert. Bei einigen Apologeten der Digitalisierung als Gefahr und Bedrohung hat man den Eindruck, dass der Terminus nun als vergleichbar angstbesetzter Begriff für die Arbeitnehmer aufgebaut werden soll wie wir das vor einigen Jahren im Kontext der Argumentation, aufgrund des „demografischen Wandels“ sei dieser oder jene kräftige Schnitt in Renten- und andere sozialpolitische Systeme gleichsam wie ein Naturgesetz unvermeidbar, schon mal mit so einem anderen Metabegriff erlebt haben. Und andere nutzen das Bedrohungsszenario, um auf die Unvermeidlichkeit der Einführung eines „bedingungslosen Grundeinkommens“ hinzuweisen. Vgl. zu diesen Debattenstängen beispielsweise schon den Beitrag Geht uns die Arbeit (doch noch) aus? Zur „Digitalisierung“, der Debatte über „digitale Arbeitslosigkeit“ und den möglichen sozialpolitischen Herausforderungen vom 4. Januar 2015 sowie Die Roboter und andere Vehikel der Automatisierung, die Ängste um die Erwerbsarbeit und die relevante Frage der Ungleichheit vom 19. Februar 2018.

Nun gibt es dankenswerterweise auch viele, die sich zwischen den Extremen bewegen und darauf hinweisen, dass die – möglichen – Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit wesentlich differenzierter zu betrachten seien. Natürlich werden viele Jobs wegfallen (wie das übrigens auch in der Vergangenheit nun wirklich immer schon so war), zum anderen werden auch neue Jobs entstehen, zum einen verbunden mit der Entwicklung und Anwendung der neuen Technologien, zum anderen aber auch in den vielen „digitalisierungssicheren“ Jobs, vor allem den personenbezogenen Dienstleistungen, wo heute schon Millionen Arbeitnehmer unterwegs sind. Von zusätzlichen makroökonomischen Aspekten, die eng mit Verteilungsfragen verbunden sind, ganz zu schweigen.

Im wahrsten Sinne ein Sommerloch: Lehrer überbrücken in der Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es noch die Kelleretagen des Bildungssystems

Die einen Schüler und ihre Lehrer sind schon in den Sommerferien, in anderen Bundesländern kommen die noch. Nein, es soll hier nicht die ewige Litanei von den nicht nur im Sommer mit Urlaub gesegneten Lehrern wiedergekäut werden. Aber einige unter den Lehrkräften fallen im wahrsten Sinne des Wortes in ein Sommerloch. In dem sie nicht mehr das sind, was sie bis zu den Ferien waren, also Lehrer in Lohn und Brot. Sondern ganz profan: Arbeitslose. Und wenn sie Glück haben, bekommen sie Arbeitslosengeld I aus der Arbeitslosenversicherung, manche müssen auch auf Hartz IV zurückgreifen – und wenn der Sommer vorbei ist, dann bekommen sie vielleicht einen neuen Arbeitsvertrag, denn dann beginnt ja wieder die Schule.

Und auf eins kann man sich seit Jahren verlassen – auf solche Berichte: Tausende Lehrer gehen arbeitslos in die Sommerferien. Manche Bundesländer halten an der Praxis fest, Lehrer mit befristeten Verträgen in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Und das verwundert nicht wirklich: »In Baden-Württemberg sind es nach Angaben eines Sprechers des Kultusministeriums 3300 Lehrer, deren Arbeitsvertrag spätestens mit dem Beginn der diesjährigen Sommerferien endet. Ein Beschäftigung und Bezahlung dieser Vertretungslehrer auch in den Sommerferien würde das Land nach seinen Worten 12,5 Millionen Euro kosten.« Die man sich gerne ersparen möchte, auf Kosten der Betroffenen oder der Arbeitslosenversicherung oder des Steuerzahlers an anderer Stelle.