Der Kanzlerkandidat und neue Vorsitzende der SPD hat in den vergangenen Wochen neben emotionalen Wellen einige Steinchen in den großen Teich der Arbeitsmarktpolitik geworfen, die sogleich als „fundamentale Infragestellung der Agenda 2010“ eingeordnet wurden, was sie aber nicht sind. Dabei ging und geht es neben der geforderten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung um eine in Aussicht gestellte Verlängerung der maximalen Bezugsdauersdauer von Arbeitslosengeld I in der Arbeitslosenversicherung für ältere Arbeitslose (vgl. dazu Am Welttag für soziale Gerechtigkeit mehr Gerechtigkeit für (ältere) Arbeitslose? Martin Schulz und der alte Wein in alten Schläuchen vom 20. Februar 2017) und die dann nachgeschobene Konkretisierung in Form einer Verbindung der Verlängerung der Bezugsdauer mit einer Weiterbildungsmaßnahme und der Einführung eines „Rechtsanspruchs auf Weiterbildung“ für die Arbeitslosen (vg. dazu den Beitrag Schon wieder alter Wein? „Arbeitslosengeld Q“ für einen längeren Arbeitslosengeld-Bezug. Ein Rechtsanspruch – auf was? – und eine Behörde für Qualifizierung werden in Aussicht gestellt vom 5. März 2017). Nun hat sich der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu Wort gemeldet und Forderungen nach einem „umfassenderen Konzept“ veröffentlicht.

Der DGB hält die Idee eines „Arbeitslosengeld Q“ für einen „wichtigen Schritt“. Aber für die Herausforderungen, „vor denen wir stehen, bedarf es eines umfassenderen Konzeptes“, heißt es in einem Beschluss des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstands.

DGB Bundesvorstand: Neue Perspektiven für den Arbeitsmarkt: Prävention, Förderung, Unterstützung, Berlin, 13.03.2017

Der DGB schlägt ein mehrstufiges System vor. Es beinhaltet zum einen mehr und bessere Qualifizierung von Arbeitslosen. Zum anderen sollen auch die Bezugsseiten des Arbeitslosengeldes ausgeweitet werden, wenn die Integration in den Arbeitsmarkt dennoch nicht erfolgreich ist.

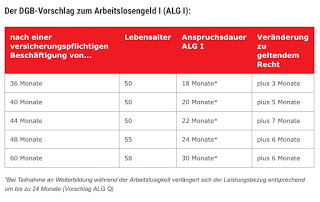

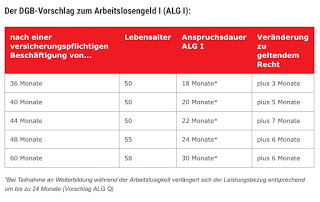

Hinsichtlich der maximal möglichen Bezugsdauer der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I plädiert der DGB dafür, den Anspruch auf Arbeitslosengeld gezielt zu erhöhen. Die Laufzeit des Arbeitslosengeldes verlängert sich parallel mit der Beschäftigungsdauer. Hinzu kommt, dass die Teilnahme an Weiterbildung nicht mehr auf das Arbeitslosengeld angerechnet wird. Wie das konkret aussehen könnte, verdeutlicht die Tabelle.

Ältere, denen während der Arbeitslosigkeit keine wirkungsvollen Maßnahmen zur Unterstützung der Integration angeboten werden können, erhalten eine weitere Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes um sechs Monate. Damit sind gleichzeitig Anreize verbunden, sich aktiv um die Gruppe der Älteren zu kümmern und aktiv mit ihnen zu arbeiten. Und noch eine Komponente findet man in dem DGB-Konzept:

»Die Verlängerung des Arbeitslosengeldes wird gleichzeitig verbunden mit der Wiedereinführung der Erstattungspflicht des Arbeitslosengeldes, wenn Arbeitgeber ältere Beschäftigte ohne zwingenden Grund entlassen. Bis zum Jahre 2003 sah die gesetzliche Regelung vor, dass der Arbeitgeber bei der Entlassung älterer Arbeitnehmer ab Vollendung des 56. Lebensjahres unter bestimmten Voraussetzungen das Arbeitslosengeld nach dem 58. Lebensjahr erstatten musste. Die Erstattungspflicht bestand vor allem dann, wenn der Arbeitgeber für die Arbeitslosigkeit des älteren Arbeitnehmers verantwortlich war. Dies schützt einerseits die Beschäftigten und beteiligt den Arbeitgeber an den Folgekosten der sozialen Sicherung. Die Erstattungspflicht ist das Gegenstück zu den Eingliederungszuschüssen an Arbeitgeber. Mit den Einnahmen können gezielt zusätzliche Maßnahmen für ältere Beschäftigte und Arbeitslose finanziert werden.« (DGB 2017: 4f.)

Aber was ist mit der in vielen Medien gerade von Arbeitgeber-Seite vorgetragenen Kritik, eine Verlängerung der Bezugsdauer von ALG I wäre ein neues Frühverrentungsprogramm? Dazu der DGB: »Durch den Vorschlag wird keine Rückkehr zur vormaligen Politik einer Frühverrentung begünstigt. So wären für 55- oder 59-Jährige die maximalen Bezugszeiten von 2 bzw. 2 1⁄2 Jahren viel zu kurz, um anschließend in Rente – auch mit Abschlägen – gehen zu können.« (DGB 2017: 5)

Der DGB will auch die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung wieder stärken. Hierzu trägt er zwei Forderungen vor:

1.) Ca. 20 Prozent der neu eintretenden Arbeitslosen rutschen direkt in Hartz IV, weil sie keinen oder einen zu geringen Anspruch aus der Arbeitslosenversicherung erlangen konnten. Die Rahmenfrist muss deswegen wieder von zwei auf drei Jahre erweitert werden. Hierdurch würden auch Leiharbeiter und Personen, die oft nur befristet beschäftigt werden, in die Absicherung der Arbeitslosenversicherung kommen.

2.) Bezieher von Arbeitslosengeld I erhalten bei nicht bedarfsdeckender Leistung von der Bundesagentur ein Mindestarbeitslosengeld in Höhe des individuellen Hartz-IV-Anspruchs. Nach der letzten Gesetzesänderung erfolgt die Arbeitsmarktintegration von sogenannten Aufstockern bereits durch die Agenturen für Arbeit. Durch das Mindestarbeitslosengeld werden Doppelstrukturen vermieden und die Arbeitslosenversicherung in ihrer Funktion gegenüber den Versicherten gestärkt. Die Kosten für das zusätzliche Mindestarbeitslosengeld werden der Arbeitslosenversicherung durch den Bund erstattet.

Die Vorschläge des DGB gehen aber noch weiter, neben der Ebene der passiven Leistungen werden auch die Maßnahmen angesprochen:

So soll durch präventive Maßnahmen unter anderem dafür gesorgt werden, dass Beschäftigte über ihr gesamtes Arbeitsleben hinweg qualifiziert bleiben. „Beschäftigten sollte über ihr ganzes Erwerbsleben hinweg eine Qualifizierungsberatung zur Verfügung stehen, in der sie neutral und individuell beraten werden“, fordert der DGB. Die Bundesagentur für Arbeit führe dazu derzeit Modellversuche durch. Diese „Qualifizierungsberatung muss zügig ausgebaut werden“.

Man muss an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, dass die „Qualifizierungsberatung“ der BA zum einen mit großen Fragezeichen zu versehen wäre, was die Frage angeht, ob die das überhaupt können. Zum anderen probiert die BA das selbst erst einmal aus in einem Modellversuch, so dass man zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht davon ausgehen kann, dass die BA schon soweit wäre, das umzusetzen, obgleich Schulz und Nahles schon eine Umbenennung der BA in „Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“ in den Forderungsraum gestellt haben. Hier würde der wenn überhaupt zehnte vor dem ersten Schritt gemacht. Zu dem angesprochenen Pilotprojekt der BA vgl. auch diesen Forschungsbericht des IAB: Philipp Fuchs et al. (2017): Pilotierung der Weiterbildungsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit. Implementationsstudie und quantitative Begleitforschung. (IAB-Forschungsbericht, 01/2017), Nürnberg 2017.

Der DGB stellt sich das alles so vor: Beschäftigte und Arbeitslose sollen einen Rechtsanspruch auf Beratung zur Weiterbildung erhalten. Wenn diese Beratung bei Arbeitslosen zu dem Ergebnis kommt, dass eine Weiterbildung für die stabile berufliche Integration notwendig ist, muss sie gewährt werden. Arbeitslosen wird die Teilnahme an Weiterbildung nicht mehr auf den Bezugszeitraum von Arbeitslosengeld angerechnet. Bisher wird für zwei Tage Weiterbildung ein Tag Arbeitslosengeldbezug angerechnet. Und dann kommt eine an sich wichtige, allerdings sehr zahm ausgestaltete Forderung:

»Um auch längere Weiterbildungsmaßnahmen attraktiv zu machen, erhalten die Teilnehmer einen Zuschlag auf das Arbeitslosengeld bei Weiterbildung in Höhe von zehn Prozent des Arbeitslosengeldes, mindestens aber 100 Euro pro Monat. Der Sockelbetrag begünstigt gezielt Personen mit geringen Unterstützungsleistungen. Der Zuschlag soll es den Teilnehmern ermöglichen, auch längerfristige Weiterbildungen anzunehmen und dem Abbruch von Maßnahmen entgegenwirken. Das hilft auch jungen Menschen, die mit 25, 30 oder 35 Jahren bereits mitten im Leben stehen, eine abschlussbezogene Weiterbildung durchzuhalten. Die Regelung muss analog auf das Arbeitslosengeld II übertragen werden.« (DGB 2017: 3)

Man darf und muss den DGB an dieser Stelle erinnern – warum nur 10 Prozent, mindestens 100 Euro? Wie wäre es denn mit einer Reaktivierung eines Instruments, dass es bis Mitte der 1970er Jahre im AFG gegeben hat, wo bei abschlussbezogenen Maßnahmen bis zu 90 Prozent des letzten Nettoentgelts der Arbeitnehmer gezahlt wurden? Das wäre ein Anreiz.

Natürlich kommt die Frage nach den Kosten. Hierzu schreibt der DGB:

»Die Vorschläge des DGB können aus den laufenden Einnahmen der Arbeitslosenversicherung finanziert werden.

Die Ausweitung der Rahmenfrist kostet etwa 600 Mio. Die Kosten der Weiterbildung 600 bis 700 Mio. und die Verlängerung des Arbeitslosengeldes für Ältere ca. 1 Mrd. Euro. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus den Erstattungen der Arbeitgeber bei ungerechtfertigter Entlassung Älterer.

Zusammen rechnen wir mit einer Belastung von gut 2 Mrd. Euro.«