Im Vorfeld des heute stattfindenden Parteitags der SPD in Bonn, auf dem entschieden werden soll, ob es weitergeht nach den Sondierungsgesprächen mit Koalitionsverhandlungen, wurde vor dem Hintergrund der vergifteten Empfehlung von Alexander Dobrindt (CSU), man möge doch den „Zwergenaufstand“ in der SPD gegen die Fortführung des Weges in eine GroKo neu niederschlagen, in den vergangenen Tagen alles aufgefahren, was angeblich Rang und Namen hat und die SPD auffordert, in abschließende Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien einzutreten und endlich wieder das Gleiche vom Letzten zu bekommen. Selbst die Gewerkschaftsführer waren und sind sich nicht zu schade, parteipolitisch einseitig in die Öffentlichkeit zu treten und der SPD eine klare Handlungsempfehlung zu geben, „natürlich“ für eine GroKo neu. Das wird sicher bei nicht wenigen Gewerkschaftern auf Irritation und Ablehnung stoßen. So weit, so erwartbar. Aber bei den üblichen Verdächtigen bleibt es nicht bei dieser recht einseitigen Attacke, die Delegierten weich zu kochen, während man die wenigen, die den Protest gegen eine GroKo medial verkörpern wie der Juso-Chef Kevin Kühnert, unter Dauerfeuer nimmt.

Denn auch andere Personen fühlen sich offensichtlich bemüßigt, in diesen parteipolitischen Konflikt aktiv – und mit ihrem aktiven Amt im Hintergrund – einzugreifen, was man mehr als kritisch sehen kann. Mit dabei der Vorsitzende des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele. Der ist seit dem vergangenen Jahr Chef einer Sozialbehörde, die die Arbeitslosenversicherung (SGB III) verantwortlich verwaltet und im großen Grundsicherungssystem (SGB II) mit den mehr als sechs Millionen Leistungsbeziehern über die Jobcentern in gemeinsamer Trägerschaft mit den Kommunen maßgeblich mit dabei ist. Und wenn man Leiter einer solchen Behörde ist, dann hat man eine andere Funktion als wenn man beispielsweise Sozialsenator im Stadtstaat Hamburg unter einem sozialdemokratischen Bürgermeister namens Olaf Scholz ist, was Scheele vor seiner BA-Aufgabe war.

Aber das hindert ihn ganz offensichtlich nicht daran, sich mit seinem offiziellen Gewicht für eine GroKo in die (ungleiche) Schlacht zu werfen und das dann auch noch inhaltlich zu begründen mit einem Punkt, der seinen Bereich als BA-Chef betrifft bzw. betreffen könnte – denn wir sollten nicht vergessen, dass die Vereinbarungen im Sondierungsergebnispapier vom 12.01.2018 erst einmal nur Dinge sind, die man anzugehen vereinbart hat, nicht aber, wie man das dann auch umsetzt.

Konkret geht es um diesen Punkt (vgl. dazu auch meinen Beitrag Umrisse einer GroKo neu. Teil 1: Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht vom 13. Januar 2018):

Dem Bekenntnis zum Ziel der Vollbeschäftigung folgt diese Zielbestimmung: »Dazu gehört auch, dass Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, eine Perspektive eröffnet wird.« Und das will man so erreichen:

»Mit einem ganzheitlichen Ansatz wollen wir die Qualifizierung, Vermittlung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Dazu schaffen wir ein neues Regelinstrument im SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ und ermöglichen auch in den Ländern den Passiv-Aktiv-Transfer. Wir stellen uns eine Beteiligung von 150 000 Menschen vor. Die Finanzierung des Programms muss über den Eingliederungstitel gewährleistet werden, den wir hierfür um eine Mrd. Euro jährlich aufstocken werden.«

Genau an diesem Punkt setzt die aktuelle Intervention des BA-Chefs in die innerparteiliche Streitigkeiten der SPD an: Unter der Überschrift Scheele: ‚Achtbares Ergebnis‘ für den Arbeitsmarkt bei Sondierungen wird er so zitiert:

Vor allem die Einigung auf einen sogenannten öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarkt für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose sei ein „grandioser Durchbruch“, sagte Scheele der Deutschen Presse-Agentur. „Es wäre verrückt, diese Chance nicht wahrzunehmen.“ Mit der geplanten Bereitstellung von jährlich einer Milliarde Euro werden nach Scheeles Einschätzung zwischen 150 000 und 200 000 Langzeitarbeitslose gefördert werden können. „Eine Milliarde Euro für einen Personenkreis, der sehr stark von Abkoppelung bedroht ist – das finde ich für bestimmte Regionen in diesem Land, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, ganz beachtlich“, sagte er. Kritikern der Sondierungsergebnisse riet Scheele, das Ausgehandelte nicht kleinzureden. Klar könne man die Haltung haben, das, was bei den Sondierungsgesprächen ausgehandelt worden sei, reiche nicht. „Aus Sicht der Bundesagentur ist das ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und nun sollten wir anfangen zu arbeiten und nicht darüber jammern, was wir nicht gekriegt haben. Ich finde, die Mundwinkel gehören nach oben.“

Das ist eine nun wirklich sehr deutliche Stellungnahme. Aber bereits in der ersten Analyse der Sondierungsergebnisse wurde Wasser in den Wein gegossen:

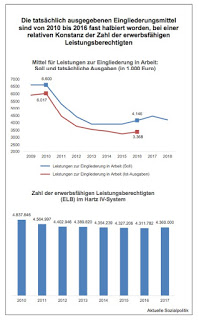

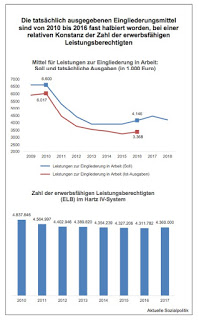

Wenn von Seiten der GroKo-Vertreter und insbesondere aus den Reihen der SPD herausgestellt wird, dass man zusätzliche vier Milliarden Euro für Langzeitarbeitslose zur Verfügung stellen werde (was schon rein zeitlich gar nicht funktionieren kann, denn das erste Jahr der neuen Legislaturperiode wird schon vorbei sein, bis man a) die gesetzliche Neuregelung im SGB II vorgenommen hat und b) die darauf fußenden Maßnahmen zu Laufen bringen kann, so dass wenn überhaupt höchstens drei Jahre übrig bleiben werden, dies auch c) deshalb, weil es natürlich ganz entscheidend darauf ankommen wird, wie restriktiv oder eben nicht das neue Regelinstrument ausgestaltet sein wird, wovon abhängt, ob und welche Teilnehmer man finden kann, dann sollte man einen Blick werfen auf die Entwicklung der tatsächlichen Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, die im Hartz IV-System getätigt wurden. Wenn man das macht, kann man erkennen, dass noch 2010, vor den großen Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik, über 6 Mrd. Euro für Eingliederungsleistungen verwendet werden konnten, im Jahr 2016 waren es nur noch 3,36 Mrd. Euro, also eine Kürzung um fast die Hälfte der 2010 noch ausgegebenen Mittel. Gleichzeitig ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Hartz IV-System auch nicht annähernd zurückgegangen, am aktuellen Rand steigt sie sogar wieder an, so dass aus dieser Perspektive die „Zusätzlichkeit“ der Mittel dahinschmilzt wie die Butter in der Sonne.

Und man darf und muss darauf hinweisen, dass es gerade das von der damaligen SPD-Ministerin Andrea Nahles geführte Bundesarbeitsministerium war, das in der vergangenen Legislaturperiode kategorisch jede Entwicklung hin zu einem „Passiv-Aktive-Transfer“ blockiert und ausgeschlossen hat. Stattdessen hat man auf zwei überschaubare und restriktiv ausgestaltete Förderprogramme gesetzt, in deren Umsetzung die Jobcenter viel Lebenszeit haben investieren müssen – mit überschaubaren Ergebnissen. Es handelt sich um das „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter“ (für bis zu 33.000 Langzeitarbeitslose) und das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (für bis zu 10.000 Langzeitarbeitslose).

Und es gibt andere, die mal genauer hingeschaut haben, vor allem, was die Zahlen angeht. So hat beispielsweise Andreas Hammer bereits am 15.01.2018 unter der Überschrift GroKo-Sondierung und sozialer Arbeitsmarkt angemerkt: Konkret sei lediglich die Formulierung, dass die Förderung von 150.000 Langzeitarbeitslosen mit einem um 1 Mrd. Euro pro Jahr erhöhten Eingliederungstitel der Jobcenter (Zeitraum unklar) stattfinden soll. Was heißt das heruntergebrochen?

»Legt man die zusätzliche Fördersumme von 1 Mrd. EUR auf die 150.000 Förderfälle um, so geht es um einen Monatsbetrag von rund 556 EUR pro Person. Dies gilt dann, wenn die Summe komplett den Langzeitarbeitslosen direkt zu Gute kommt. Werden davon noch Kosten für die Administration, Coaches, Maßnahmeträger usw. abgezogen, dann ist es entsprechend weniger.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche Förderaufwand für eine Arbeitsgelegenheit (AGH) betrug deutschlandweit in 2016 im Monat 402 EUR. Hamburg und Bremen gaben bereits 2016 für eine AGH mehr als 600 EUR monatlich aus … Fazit: Mit dem von den Sondiererinnen und Sondierern vorgesehenen Budget läßt sich möglicherweise eine bessere AGH finanzieren. Für einem ganzheitlichen Ansatz mit Qualifizierung, Vermittlung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt ist mehr Geld nötig, wenn die Regierung in spe es ernst meint.«

Unter denen, die genauer hingeschaut haben, ist auch der wie immer besonders akribisch rechnende Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ). Der hat seinen Beitrag unter diese Überschrift gestellt: Sondierungs-Milliarde für „Eingliederungstitel“ der Jobcenter und Haushaltswahrheit:

In einer ersten Anmerkung verweist Schröder auf das enorme Volumen der Umschichtungen von den Soll-Haushaltsmitteln für Eingliederungsleistungen hin zu den (unterfinanzierten) Verwaltungsausgaben der Jobcentern (vgl. dazu auch in diesem Blog den Beitrag Jobcenter: Die Notschlachtung eines Sparschweins für das Auffüllen eines anderen? Wieder ein skandalöser Rekord bei den Umschichtungen von Fördermitteln hin zu den Verwaltungsausgaben vom 27. Februar 2017). Schröder merkt an:

»Die Sondierenden tun hier so, als sei ihnen die Entwicklung der im Bundeshaushalt veranschlagten und der tatsächlich geleisteten Ausgaben des Bundes für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ und die Entwicklung der Soll- und Ist-Ausgaben für den Bundesanteil an den „Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ nicht bekannt. Im vom GroKo-Kabinett am 28. Juni 2017 verabschiedeten Bundeshaushalt 2018 (Entwurf) sind 4,185 Milliarden Euro für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ veranschlagt (2,415 Milliarden Euro weniger als im „Agenda-Jahr 2010“) und 4,555 Milliarden Euro für den Bundesanteil an den „Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ … Bei (bisher) veranschlagten 4,555 Milliarden Euro für den Bundesanteil an den „Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ und in 2018 zu erwarteten Ausgaben in Höhe von nahezu 5,6 Milliarden Euro sind Umschichtungen … in Höhe von über einer Milliarde Euro zu erwarten. Dieser Betrag deckt sich exakt mit der in den Sondierungsergebnissen angekündigten Aufstockung um eine Milliarde Euro, allerdings nicht mit der Zweckbestimmung „Eingliederungsbudget“.«

Aber selbst wenn man diese natürlich nicht so schönen und gar nicht verlautbaren Haushaltsdetails weglässt – mit Blick auf das angekündigte Förderprogramm kommt auch Schröder zu gleichen Ergebnissen wie Hammer:

»Bei einer Teilhabe von 150.000 Menschen (hier unterstellt: jahresdurchschnittlich) und einer Milliarde Euro ergibt sich eine Förderung pro Kopf und Monat von 556 Euro pro Monat.«

Und was könnte man damit finanzieren? Hier argumentiert Schröder in die gleiche Richtung wie Andreas Hammer und belegt das mit Zahlen aus der Eingliederungsbilanz 2016 – mit ernüchternden Befunden für alle, die sich nun einen Durchbruch hin zu einer „guten“ öffentlich geförderten Beschäftigung erhoffen:

»Für die Förderung von „Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante“ (amtliche Bezeichnung der „Ein-Euro-Jobs“) wurden im Bundesdurchschnitt 379 Euro pro Kopf und Monat ausgegeben. Für die „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (§ 16e SGB II) wurden 1.124 Euro pro Kopf und Monat ausgegeben. Für die Restabwicklung des 2012 abgeschafften „Beschäftigungszuschuss“ (§ 16e SGB II a.F.) wurden in 2016 von den Jobcentern gE („gemeinsamen Einrichtungen“) durchschnittlich 1.296 Euro pro Kopf und Monat ausgegeben. Und: Für das nicht im SGB II geregelte Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wurden 2016 durchschnittlich 1.253 Euro pro Kopf und Monat ausgegeben.«

An diesen Zahlen wird deutlich – eine Förderung über die umgangssprachlich als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichneten Arbeitsgelegenheiten als billigste Variante öffentlich geförderter Beschäftigung hinaus kann es bei den genannten Relationen nicht geben. Und das soll ein Durchbruch sein?

Nun wird der eine oder andere einwenden, dass in den Sondierungsergebnissen explizit der Hinweis enthalten ist, man wolle den „Passiv-Aktiv-Transfer“ ermöglichen, dadurch könne man dann doch vollwertige Beschäftigungsverhältnisse finanzieren und nicht nur Arbeitsgelegenheiten. Dazu schreibt Schröder mit Blick auf die zitierten tatsächlichen Ausgaben:

»Die genannten Beträge für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen (statt „Ein-Euro- Jobs“) wären auch nicht durch den in den Sondierungsergebnissen erwähnten „Passiv-Aktiv-Transfer“ zu erreichen, der zudem u.a. wegen eines tendenziell möglichen „Zwangstransfers“ nicht unumstrittenen ist. Das sogenannte „Passiv“ (brutto) soll ja nach den Sondierungsergebnissen, abgesehen von der Ankündigung eines höheren Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung, auf einem niedrigen Niveau bleiben und nicht durch höhere Regelsätze und Beiträge zur Rentenversicherung erhöht werden. Das „Passiv“ (netto) (Arbeitslosengeld II einschließlich Kosten der Unterkunft und Heizung) soll auch weiterhin in der Regel deutlich unter der „Armutsgefährdungsschwelle“ liegen (keine Armut verhindern), und vor Kürzungen durch Sanktionen nicht geschützt sein.«

Ich kann ja nichts dafür, wenn man faktenbasiert hinschaut, wird es kompliziert. Was aber die Ausführungen gezeigt haben sollten – die Vereinbarungen, die man bislang dem Sondierungsergebnissen entnehmen kann, rechtfertigen in keiner Art und Weise die sich selbst überschlagende Bewertung des Herrn Scheele, hier sei ein „grandioser Durchbruch“ für die Langzeitarbeitslosen erreicht worden. Und auch diese Bewertung – „aus Sicht der Bundesagentur ist das ein ordentlicher Schluck aus der Pulle“ – kann man vor dem Hintergrund der tatsächlichen Mittelentwicklung beim Eingliederungstitel in Verbindung mit den unglaublichen Umschichtungen in die Verwaltungsausgaben der Jobcenter, die wir in den vergangenen Jahren haben sehen müssen, nur mehr als kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen.

Aber um Haushaltswahrheit und eine differenzierte Analyse dessen, was vereinbart wurde, geht es hier ja auch nicht wirklich, sondern um nicht mehr und nicht weniger als Schützenhilfe in einem innerparteilichen Konflikt. Aber das ist einfach nicht die Aufgabe des Chefs der Bundesagentur für Arbeit. Klingt in den heutigen Zeiten irgendwie aus der Zeit gefallen und altmodisch – aber für eine gehörige Neutralität bzw. in bestimmten Konstellationen den Mund halten gibt es gute Gründe.

Foto: © Bundesagentur für Arbeit