Immer wieder wird man mit zwei völlig unterschiedlichen Interpretationen der Folgen dessen konfrontiert, was als „Hartz-Reformen“ und vor allem als „Hartz IV“ bezeichnet wird. Die eine Seite sieht einen Großteil der von oben betrachtet positiven Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland ursächlich damit verbunden und erklärt den rot-grünen Paradigmenwechsel hin zu einem „Grundsicherungsstaat“ (mittlerweile sind 70 Prozent der Arbeitslosen nicht über die Arbeitslosenversicherung abgesichert, sondern befinden sich im Hartz IV-System) als zentralen Wirkungskanal des angeblichen deutschen Jobwunders.

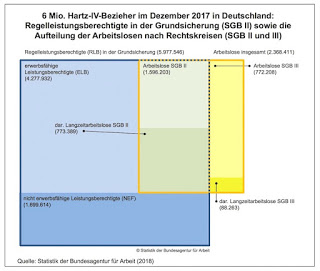

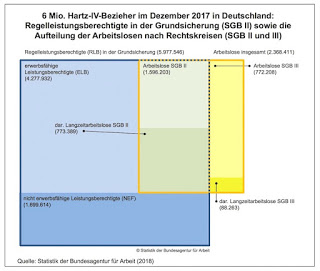

Und die andere Welt sieht in dem Grundsicherungssystem des SGB II die Wurzel des Üblen, eine Entrechtung und Verarmung der Menschen – und es sind derzeit sechs Millionen Menschen, die am Tropf der Hartz IV-Leistungen hängen müssen. Hartz IV ist hier weit mehr als nur eine Chiffre für den Sozialabbau in Deutschland.

Eines kann man an dieser Stelle mit Sicherheit sagen – die Sozialdemokratie, unter deren Kanzlerschaft die „Hartz-Gesetze“ verabschiedet worden sind, hat sich bis heute nicht von diesem sozialpolitischen Paradigmenwechsel erholen können. Nicht nur zahlreiche damalige Mitglieder, auch viele Wähler haben es der SPD bis heute nicht verziehen, was unter dem Dach der „Agenda 2010“ an einschneidenden Maßnahmen vollzogen wurde. Dieser Hintergrund und der mittlerweile in harten Wählerzahlen beobachtbare Niedergang der Sozialdemokratie in Verbindung mit dem Aufstieg der AfD sensibilisiert für solche Meldungen: Hartz IV muss weg, so Susanne Bonath: »SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung fordert Abkehr vom Sanktionsregime. Agenda 2010 habe Aufstieg der Rechten befördert.«

Bonath führt in ihrem Artikel aus: »Laut Befragungen wählten bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr 21 Prozent der Arbeiter und sogar 22 Prozent der Erwerbslosen die AfD. Dazu zog jüngst die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in einer Publikation unter dem Titel »Angst im Sozialstaat« Bilanz. Das Ende 2017 vorgestellte und medial weitgehend unbeachtet gebliebene Papier hat es in sich: Die Agenda 2010 gleiche einer »institutionellen Angstmobilisierung«. Sie habe massiv minderheitenfeindliche Tendenzen und den Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte befördert, konstatieren die Autoren Sigrid Betzelt und Ingo Bode.

Mit Hartz IV habe die Politik systemische Risiken individualisiert, heißt es. Das System bedrohe Lohnabhängige bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Der Verlust des Arbeitsplatzes oder Krankheit gefährdeten den gesamten bis dahin erarbeiteten Lebensstandard. Betroffene passten sich einerseits vermehrt an. Andererseits entstehe Kontrollverlust und Wut … Betzelt und Bode schlagen eine Abkehr von Hartz IV und ein Zurück zur »kollektiven Absicherung« vor.«

Das lässt aufhorchen und es bietet sich an, einen Blick in das Original zu werfen. Dabei handelt es sich um diese Veröffentlichung:

Sigrid Betzelt und Ingo Bode (2017): Angst im Sozialstaat – Hintergründe und Konsequenzen, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017

Die beiden Autoren illustrieren ihre These von einer „Angstspirale“ beispielhaft an der doppelten Dynamik der Angstmobilisierung durch „Reformen“ am Arbeitsmarkt und in der Alterssicherung. Hier interessieren natürlich besonders die Ausführungen zum Thema „Hartz IV“:

Zunächst weisen die beiden darauf hin, dass die damaligen öffentlichen Diskurse mit Drohungen durchsetzt waren: »Symptomatisch ist die berühmte Agenda-Rede von Kanzler Schröder im Bundestag: „Entweder wir modernisieren oder wir werden modernisiert, und zwar von den ungebremsten Kräften des Marktes, die das Soziale beiseite drängen“ (Schröder, 14.3.2003). Die Drohkulisse bestand in künftig noch größeren Wohlstandsverlusten im Fall von Reformverweigerung. Dies wurde durch eine Medienkampagne begleitet, die Leistungsmissbrauch anprangerte und durch die damit verbundene (verschärfte) Delegitimierung des Arbeitslosigkeitsstatus letzteren besonders bedrohlich gemacht hat. Stigmatisierung wird hier zu einem zusätzlichen „Angstfaktor“.«

Betzelt und Bode identifizieren eine „institutionelle Angstmobilisierung“ in mehrfacher Hinsicht:

- Die Abkehr von der Statussicherung durch ein schnelleres Verwiesensein auf bedarfsgeprüfte Leistungen nach Sozialgesetzbuch II (SGB II – „Hartz IV“) und eine verschärfte Zumutbarkeit von Jobs provozieren Ängste vor einem schneller als bislang eintretenden Absturz in ein Dasein auf dem Existenzminimum. Diese Gefahr wird bei hoher Arbeitslosigkeit akuter und ist damit teils konjunkturell beeinflusst – gleichwohl erfasst sie auch vergleichsweise gut gesicherte Normalbeschäftigte …

- Die Grundsicherung nach SGB II ist verbunden mit starken Eingriffen in die Privatsphäre, bezüglich der Offenlegung aller Einkommen und Vermögen, der privaten Lebensumstände, der Größe und Kosten für die Wohnung, bis hin zur Zuweisung (potenziell) aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft in Maßnahmen oder Beschäftigungsverhältnisse – und zwar ohne (verbriefte) Mitspracherechte. Das hohe Maß an Fremdbestimmung ist mit Kontrollverlust verbunden und daher potenziell angstauslösend.

- Wechselnde Zuständigkeiten im Jobcenter oder der Arbeitsagentur und weite, von den „Kund_innen“ undurchschaubare Ermessensspielräume der Sachbearbeiter_innen bergen das Risiko willkürlicher Entscheidungen. Dies verstärkt das (bedrohliche) Gefühl von Kontrollverlust bei bestehendem Anpassungsdruck an (ggf. wechselnde) Erwartungen.

- Ein deregulierter Arbeitsmarkt setzt „atypisch“ Beschäftigte permanent unter Druck, im Hamsterrad wechselnder, niedrig entlohnter Jobs mitzuhalten, oft ohne Aussicht auf einen Aufstieg in bessere Beschäftigung. Dabei kann die Angst vor dem stigmatisierten Grundsicherungsbezug zum ständigen Begleiter werden – was angesichts allgemein volatilerer Arbeitsmärkte auch für viele Normalbeschäftigte gilt …

Betzelt und Bode weisen darauf hin, dass die Befunde hinsichtlich der subjektiven Verarbeitung überwiegend auf „Konformismus und Lethargie, aber auch … negative Emotionen gegenüber Dritten“ hinweisen:

- Arbeitslose und „Hartzer“ verarbeiten Angstmobilisierung teils durch Selbststigmatisierung und Scham, teils auch durch die Nichtinanspruchnahme von Leistungen: Lieber schlägt man sich ohne ggf. erniedrigende Interventionen eines Jobcenters durch und nimmt dafür ökonomische Härten in Kauf …

- Normalbeschäftigte passen sich stärker an vorgefundene Arbeitsbedingungen an, ihre Konzessionsbereitschaft hat zugenommen; zugleich grenzen sich nicht Wenige gegen Menschen mit niedrigerem Sozialstatus (wie Arbeitslose) ab.

- Im „Prekariat“ dominiert das Treten im Hamsterrad, um den Absturz nach „ganz unten“ zu vermeiden; hier erscheinen Abgrenzungstendenzen nach unten, z.B. gegenüber den „Hartzern“, besonders markant.

Soweit die Diagnostik, die auch aus vielen anderen Studien bekannt und vielfach belegt ist – man denke hier nur beispielhaft an die hohen Werte der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ gegenüber Langzeitarbeitslosen, die in den Studien von Heitmeyer et al. dokumentiert sind, obgleich man bei Befragungsstudien wie immer aufpassen muss, was da wie gemessen wird, vgl. als ein Beispiel für eine kritische Sichtweise Ein Begriff macht Karriere: „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“.

Was tun? Hierzu finden wir bei Betzelt und Bode (2017) die folgenden Hinweise:

»Zunächst ist unwahrscheinlich, dass die skizzierten Angstdynamiken durch eine Korrektur der „schlimmsten Grausamkeiten“, z. B. durch ein paar Monate längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld oder „verbesserte“ Anreize bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge, verschwinden.« Diese These ist ein echtes Problem für die Kräfte in der SPD, die glauben, durch eine Politik der kleinen und kleinsten Verbesserungen am und im bestehenden System könnte man bei den Menschen (wieder) Punkte sammeln.

Und auch gegenüber einem weiteren Lieblingskind innerhalb der Sozialdemokratie werden Vorbehalte vorgetragen:

»Auch ergibt sich Zukunftssicherheit nicht automatisch aus (sozialen) Investitionen in Bildung und Infrastruktur, so wünschenswert diese auch sein mögen. Wer das Engagement des Sozialstaats ökonomisch verkürzend als „Investitionen“ verkauft, befeuert die Unsicherheitsgefühle jener, die als nicht förderungswürdig (weil unrentabel) erscheinen oder antizipieren, dass sie, nachdem die „Investition“ getätigt ist, dem freien (und zusehends raueren!) Spiel der Marktkräfte ungeschützt ausgesetzt werden.«

Wie also lautet die Empfehlung der beiden Wissenschaftler?

»Nur eine konsequente Abkehr vom Prinzip des individuellen Risikomanagements mit all seinen verängstigenden Folgen (eines möglichen Scheiterns) kann die Angstspirale durchbrechen. Anstatt nur auf der Klaviatur der „Angebotssozialpolitik“ zu spielen, bedarf es also des politischen Muts, für „traditionelle“ kollektive Absicherungen und nachhaltige Armutsbekämpfung einzutreten, u.a. durch Maßnahmen, die systematisch für eine egalitärere (auch Primär-)Einkommensverteilung sowie die Eindämmung prekärer Beschäftigung sorgen. Mit anderen Worten: Die im neoliberalen Zeit- alter angezogenen Daumenschrauben der Re-Kommodifizierung wären zu lockern, die Bürger_innen stärker von Marktzwängen zu entlasten.«

Dann hört der Text auf. »Über sozialpolitische Konsequenzen kann an dieser Stelle nur kursorisch reflektiert werden«, so die vorsorgliche Entschuldigung der beiden Verfasser in ihrem Papier. Aber richtig spannend würde es natürlich werden, wenn man der Frage nachgeht, wie das denn wenigstens etwas genauer aussehen könnte.

Die beiden plädieren »für „traditionelle“ kollektive Absicherungen und nachhaltige Armutsbekämpfung einzutreten«. Vielleicht soll damit a) eine Abgrenzung von modern daherkommenden Konzepten wie dem bedingungslosen Grundeinkommen semantisch angedeutet werden und b) möglicherweise meinen die beiden solche Vorstöße wie die Ausführungen von Dierk Hirschel von der Gewerkschaft Verdi: Der deutsche Irrweg. Die Ursachen der Lohnschwäche sind Deregulierung und Sozialabbau: »In den letzten Jahrzehnten gerieten die Gewerkschaften immer mehr unter Druck. Heute ist nicht einmal jeder fünfte Arbeitnehmer organisiert. Verdi, IG Metall & Co. verhandeln nur noch für drei von fünf Beschäftigten … Die Schröder-Regierung entwertete und entgrenzte mit der Agenda 2010 menschliche Arbeit. Die Deregulierung des Arbeitsmarktes und der Umbau der sozialen Sicherungssysteme fluteten das Land mit billigen und unsicheren Jobs. Die Drohung mit dem Hartz-IV-Armutskeller machte die Belegschaften erpressbar. Dieser größte Sozialabbau der Nachkriegsgeschichte unterhöhlte die Tarifverträge und entkräftete die Gewerkschaften.« Soweit die Diagnose, die sicher anschlussfähig ist an die Ausführungen von Batzelt und Bode. Und was schlussfolgert Hirschel nun daraus?

»Wenn die Löhne stärker steigen sollen, muss sich die Machtbalance in der Arbeitswelt verändern. Hier sind zuerst die Gewerkschaften am Zug. Sie müssen gewerkschaftsfreie Zonen erschließen und die Ränder des Arbeitsmarktes besser organisieren, um ihre Macht auszubauen.

Sehr große Verantwortung trägt die Politik. Die nächste Regierung muss den Arbeitsmarkt neu ordnen. Zunächst sollte das Tarifsystem gestärkt werden. Tarifverträge müssen so lange nachwirken, bis ein neuer Vertrag an ihre Stelle tritt. Zudem sollten Tarifverträge leichter allgemein verbindlich erklärt werden können. Ferner muss reguläre Beschäftigung gefördert, prekäre Jobs diskriminiert und gleiche Arbeit gleich bezahlt werden. Der Mindestlohn sollte vorübergehend stärker erhöht werden als die Tariflöhne. Der Arbeitszwang muss durch eine Reform der Hartz-Gesetze abgeschwächt werden.«

Über diese Forderungen kann man streiten – aber man könnte wenigstens streiten. Man wird abwarten müssen, was die nun doch scheinbar auf die Schiene gesetzte Neuauflage der (mit nur etwas über 50 Prozent gar nicht mehr so großen) Große Koalition in diesem Feld vereinbaren wird und ob überhaupt.