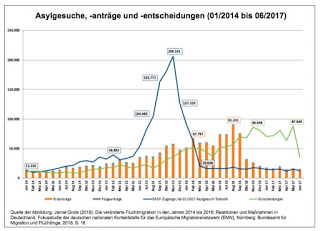

Große und ausdifferenzierte Systeme reagieren bekanntlich oftmals langsam, aber wenn sie sich einmal in Bewegung gesetzt haben, dann folgen sie einer Eigendynamik, die zum einen dem politisch-medial vermittelten Druck, zum anderen den inneren „Gesetzmäßigkeiten“ der zu „regelnden“ Angelegenheit geschuldet ist. Natürlich war die außergewöhnliche Zuwanderung von Flüchtlingen im Herbst 2015 eine Überforderung für die staatlichen Systeme und hätte es nicht das enorme zivilgesellschaftliche Engagement gegeben, dann wäre das damals auch nicht zu stemmen gewesen. Aber dann haben sich die Entwicklungen – in ganz unterschiedliche Richtungen – verselbständigt. Ob nun berechtigt oder nicht – die Überforderungsgefühle gab und gibt es nicht nur in großen Teilen der Bevölkerung, sondern auch die staatlichen Systeme, die im Krisenmodus oftmals das gegeben haben, was ihnen möglich war, sind mittlerweile auch durch die veränderte politische Konstellation auf die Schiene eines „Einfangens“ der Thematik in den ihnen vertrauten Bahnen gesetzt worden. Und so mahlen die Mühlen, wie man es erwarten muss, vor allem, wenn die Vorgaben aus der Politik in immer deutlicher werdenden Umrissen erkennbar werden. Und solche kann man in dem Entwurf eines Koalitionsvertrages vom 7. Februar 2018 finden, die ihrerseits aber eher als eine Abbildung der angedeuteten inneren Gesetzmäßigkeiten der zu „regelnden“ Angelegenheit zu verstehen sind.

Wobei man fairerweise in Rechnung stellen muss, dass es für Deutschland auch nicht einfach ist angesichts der Umfeldbedingungen. Denn ausgehend von der Vorgabe, dass sich „so etwas“ wie im Herbst des Jahres 2015 mit einem offensichtlichen „Kontrollverlust“ des Staates nicht wiederholen darf, sind die Rahmenbedingungen als schwierig zu bezeichnen: Die osteuropäischen EU-Länder haben sich ziemlich konsequent jeder Teilhabe an der Bewältigung der Zuwanderung von Flüchtlingen entzogen und signalisieren deutlich, dass sich das auch nicht ändern wird. Die anderen Länder wie Frankreich beispielsweise gehen auch auf Tauchstation und selbst die nordischen Staaten haben die weiße Fahne gehisst und ziehen ihre Zugbrücken hoch.

Die sich radikalisierende Abschottungspolitik kann man am Beispiel Dänemark studieren. Dort wurde schon immer ein weitaus restriktiverer Kurs gefahren. Schon mehr als 60 Verschärfungen des Asylrechts hat die derzeitige Regierung seit 2015 veranlasst. Aber dem sind offensichtlich keine Grenzen mehr gesetzt. Sozialdemokraten wollen Asylrecht auf dänischem Boden abschaffen, berichtet Cornelia Karin Hendrich: »Ungewöhnlicher Vorstoß der Sozialdemokraten in Dänemark: Sie wollen das Recht auf Asyl im Land abschaffen. Asylbewerber sollen in Flüchtlingslager nach Nordafrika geschickt werden.« Es geht um ein Papier, dass Mette Frederiksen, die Vorsitzende der stärksten Partei im Land, diese Tage veröffentlicht hat. »Im Prinzip will sie das Recht auf Asyl in Dänemark abschaffen. Es soll demnach nicht mehr möglich sein, einen Asylantrag in Dänemark zu stellen, weder an den Grenzen noch im Land. Wer es versucht, wird in ein von Dänemark geführtes Flüchtlingslager, etwa nach Nordafrika, gebracht, wo über seinen Antrag entschieden wird. Wird ihm Asyl gewährt, kann er in dem Lager bleiben oder in dem Land, in dem das Aufnahmezentrum steht. Nach Dänemark kommt er nicht. Als Ausgleich würde Dänemark … sich finanziell in den Ländern, in denen das Flüchtlingslager aufgebaut wird, engagieren … Ebenso wird in Frederiksens Papier von einer Obergrenze gesprochen, die es geben müsse, und von harten Anforderungen für den Familiennachzug, wie einem Arbeitsplatz und der Beherrschung der dänischen Sprache.«

Und bei uns? Bereits am 24. Januar 2018 berichtete Caterina Lobenstein in ihrem Artikel Neue Härte auf der Basis des damaligen Sondierungsergebnispapiers zwischen Union und SPD: »Geht es nach den Sondierern, wohnen Asylbewerber künftig in Massenunterkünften – abgeschnitten vom Rest der Bevölkerung.« Sie beginnt ihre Analyse mit einer Betrachtung der auffälligen Verschiebungen in der politischen Semantik: Anfang Januar zum Beispiel sagte Manfred Weber, stellvertretender CSU-Chef, auf der Klausurtagung seiner Partei am Chiemsee einen Satz, der großen Widerhall fand: „Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage.“ Und Herbert Kickl, österreichischer Innenminister und bekannt für seine Zwischenrufe von rechts außen, schlug Mitte Januar vor, Asylbewerber künftig „konzentriert an einem Ort zu halten“.

Während sich die einen dafür begeisterten, protestierten die anderen angesichts der historischen Reminiszenzen. Aber weitaus bedeutsamer war und ist die gleichsam „bürokratische Abarbeitung“ des neuen Kurses. Dazu wirft sie einen Blick in das Sondierungspapier vom 12. Januar 2018. Und dort hat sie gefunden, »dass Asylbewerber künftig in sogenannten Ankunfts- und Rückführungszentren wohnen sollen. Das sind Heime mit mehreren Tausend Bewohnern, in denen die Menschen bis zu zwei Jahre lang leben müssen. In den bayerischen Städten Bamberg und Manching gibt es solche Zentren schon. Nach dem Willen von Union und SPD sollen sie künftig in ganz Deutschland eingerichtet werden. Aus der Politik der dezentralen Unterbringung, um die sich viele Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren bemüht haben, würde dann eine Politik der Massenlager. Herbert Kickl würde sagen: eine Politik der Konzentration.«

Und Lobenstein legt den Finger auf eine offene Wunde, wenn sie ausführt:

»Spricht man in diesen Tagen mit Menschen, die sich persönlich um Asylbewerber kümmern, mit ehrenamtlichen Helfern also, die ihnen Deutsch beibringen, mit Arbeitgebern, die ihnen Jobs verschaffen, oder mit Mitarbeitern von Sozialeinrichtungen, die ihnen Unterkunft und Beratung bieten, stößt man überall auf dieselbe Sorge. Viele von ihnen fürchten, dass eine künftige große Koalition die Integration der Flüchtlinge nicht fördern, sondern erschweren wird: Weil die Menschen, die in Massenlagern wie Manching und Bamberg wohnen, nicht arbeiten dürfen. Weil ihre Kinder nicht auf reguläre Schulen gehen. Weil es in der Umgebung kaum deutsche Nachbarn gibt, dafür aber jede Menge abgelehnte Asylbewerber.

Denn die Lager sind nicht nur Ankunfts-, sondern auch Rückkehrzentren. Das heißt: Asylbewerber mit guten Chancen auf einen Schutzstatus leben monate-, manchmal jahrelang Tür an Tür mit Aschiebekandidaten, die sich längst aufgegeben haben. „Integrationsfeindlich“ sei diese Art der Unterbringung, sagt Ruth Weinzierl, Asylexpertin der Diakonie, eines der großen Sozialträger, die in Deutschland Flüchtlingsheime betreiben und Asylbewerber beraten.«

Der Ansatz im Sondierungsergebnispapier aus dem Januar hat sich nun in dem Entwurf eines Koalitionsvertrags vom 7. Februar 2018 konkretisiert und zugleich wird das mit einer eigenen Worthülse versehen – AnKER -, die sich weitaus abstrakter und unverfänglicher anhört als das, worum es hier tatsächlich geht: um Lager.

Schauen wir dazu in den Entwurf eines Koalitionsvertrags vom 7. Februar 2018. Dort findet man unter der technisch daherkommenden Überschrift „Effizientere Verfahren“ die folgenden Ausführungen:

»Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, brauchen Asylverfahren, die schnell, umfassend und rechtssicher bearbeitet werden. Deren Bearbeitung erfolgt künftig in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen, in denen BAMF, BA, Jugendämter, Justiz, Ausländerbehörden und andere Hand in Hand arbeiten. In den AnKER-Einrichtungen sollen Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung bzw. Rückführung (AnKER) stattfinden … Die umfassende Identitätsfeststellung findet in den AnKER-Einrichtungen statt … Nach der Altersfeststellung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in Obhut genommen, Erwachsene verbleiben in den AnKER-Einrichtungen. Steht in Zweifel, ob es sich um Jugendliche oder um Erwachsene handelt, erfolgt die

Altersfeststellung durch das zuständige Jugendamt unter Beteiligung des BAMF in den AnKER-Einrichtungen … Sowohl in den Aufnahmeeinrichtungen als auch in den AnKER-Einrichtungen soll die Aufenthaltszeit in der Regel 18 Monate nicht überschreiten … Wir streben an, nur diejenigen auf die Kommunen zu verteilen, bei denen eine positive Bleibeprognose besteht. Alle anderen sollen, wenn in angemessener Zeit möglich, aus diesen Einrichtungen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.«

Abgesehen von der verschleiernden Begrifflichkeit AnKER hat sich hier offensichtlich der (nicht nur) von der CSU vorangetriebene Ansatz einer Konzentration der Asylbewerber wie auch derjenigen, die abgeschoben werden sollen, durchgesetzt. Und man sollte diesen Ansatz nicht nur als eine (partei)politisch motivierte Symbolhandlung gegenüber den verunsicherten oder abweisenden Teilen in der Bevölkerung verstehen, sondern die Entwicklung in Richtung Lagerbildung folgt durchaus einer gewissen inneren Systemlogik. Denn wenn man die Asylbewerber dezentral verteilt und unterbringt und sie oftmals nach vielen Monaten einen ablehnenden Bescheid erhalten, dann ist es hoch wahrscheinlich, dass einige von ihnen sich der freiwilligen Rückkehr oder der Abschiebung entziehen und untertauchen, gerade in den Großstädten gibt es dafür auch Möglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund ist es administrativ natürlich einfacher, die Menschen zu konzentrieren und dadurch eine andere Zugriffsmöglichkeit auf sie zu haben, wenn deren Asylverfahren negativ beschieden wird. Daraus folgt allerdings mit einer inneren Notwendigkeit, dass die „zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen“ immer weiter abgeschottet werden müssen, um gerade die, denen klar wird, dass sie keine Bleibeperspektiven haben, davon abzuhalten, unterzutauchen – und genau das werden auch viele Bürger erwarten. Insofern setzt sich eine innere „Konzentration der Konzentration“ in Gang.

Alles im Leben hat seinen Preis, den man auch bei diesem Ansatz in Rechnung stellen muss. Caterina Lobenstein hat in ihrem Artikel bereits auf einige Aspekte hingewiesen – die sich auch aus der Praxis ableiten, denn in Bayern gibt es ja bereits die Prototypen der AnKER-Einrichtungen wie die Massenlager in Manching und Bamberg: Viele der Menschen, die sich persönlich um Asylbewerber kümmern, haben große Sorgen, wenn der Ansatz wie geplant verallgemeinert wird: »Weil die Menschen, die in Massenlagern wie Manching und Bamberg wohnen, nicht arbeiten dürfen. Weil ihre Kinder nicht auf reguläre Schulen gehen. Weil es in der Umgebung kaum deutsche Nachbarn gibt, dafür aber jede Menge abgelehnte Asylbewerber.« Hinzu kommen weitere Negativposten: »Laut der Bamberger Polizei hat sich, seit Eröffnung des Lagers, die Kriminalitätsrate im näheren Umkreis deutlich erhöht. Darüber hinaus zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wie schädlich eine Kasernierung von Asylbewerbern für deren Chancen ist, eine Arbeitsstelle zu finden.«

Die Sorgen der Praktiker speisen sich vor allem aus der Tatsache, dass die Lager nicht nur Ankunfts-, sondern auch Rückkehrzentren sind: »Asylbewerber mit guten Chancen auf einen Schutzstatus leben monate-, manchmal jahrelang Tür an Tür mit Aschiebekandidaten, die sich längst aufgegeben haben.« Und aus der Praxis wird berichtet:

»Polizisten, Pfarrer, Ehrenamtliche und Asylberater, die in den bayerischen Massenlagern in Bamberg und Manching arbeiten – jenen Zentren also, die der großen Koalition als Vorbild für ganz Deutschland dienen –, klagen seit Jahren über die dortigen Zustände. Laut dem bayerischen Flüchtlingsrat haben die Bewohner kaum Kontakt zu Einheimischen, zu Psychologen oder Rechtsberatern. Auf einen Berater kommen zurzeit mehrere Hundert Asylbewerber.«

Dieser Punkt legt den Finger auf eine Wunde, die immer größer werden muss, wenn man die Lagerbildung wirklich konsequent durchziehen wird: Die Einschränkung des Zugangs von außen in die innere Welt der Lager. Darüber wird aktuell gerade aus Bayern berichtet. Unter der Überschrift Bayern verschärft Maßnahmen gegen neu angekommene Flüchtlinge berichten Bernd Kastner und Inga Rahmsdorf: »Unabhängigen Rechtsberatern hat die Bezirksregierung von Oberbayern nun den Zutritt zu Erstaufnahmeeinrichtungen untersagt; dazu gehört das „Transitzentrum“ in Manching und Ingolstadt. Die Restriktionen sind bundespolitisch bedeutsam, gelten doch bayerische Aufnahme- und Abschiebezentren als Vorbild für die bundesweit vorgesehenen „Anker“-Zentren, wie die geplante große Koalition die Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen nennt. Menschenrechts- und Flüchtlingshilfeorganisationen werten das Zutrittsverbot als Rechtsbruch und weiteren Versuch, die Flüchtlinge in den Großunterkünften zu isolieren. Eine Klage gegen den Freistaat Bayern ist angekündigt. Ihr Ausgang dürfte bundesweit relevant sein, da Helfer immer wieder über Probleme beim Zugang zu Heimen berichten.«

Was aber sagt die Bezirksregierung zu ihrem Vorgehen? Sie argumentiert in einer ganz eigenen Logik, »dass sie in den Aufnahmezentren einen „geschützten Wohnbereich“ schaffen müsse, damit die Flüchtlinge „zur Ruhe kommen können“. Außerdem seien sicherheitsrechtliche Aspekte und der Brandschutz relevant.« Aber auch gewöhnlichen Besuchern, etwa Freunden, wird der Zutritt verwehrt.

Aber auch auf der bundespolitischen Ebene werden diese Entwicklungen im Kontext der zitierten Vereinbarungen im Entwurf eines Koalitionsvertrages vom 7. Februar 2018 kritisiert: »Nach den Worten der rechtspolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Katja Keul, zeige das Verbot in Bayern, wie problematisch „der Daueraufenthalt in sogenannten Aufnahme- und Abschiebeeinrichtungen rechtsstaatlich zu bewerten ist“. Zugang zu Rechtsberatung sei ein „elementares Grundrecht“ der Schutzsuchenden und müsse gerade im Asylverfahren gewährleistet werden«, berichtet Kim Björn Becker in seinem Artikel Grüne kritisieren neue Asylzentren.

Bernd Kastner kommentiert unter der Überschrift Versammelte Frustration: »Bayern bringt neu angekommene Flüchtlinge in zentralen Einrichtungen unter. Das Modell isoliert Schutzbedürftige anstatt ihnen zu helfen. Es taugt nicht als Vorbild für die anderen Länder.«

Er weist allerdings auch auf den sinnvollen Grundgedanken dieses Ansatzes hin: »In einem solchen Zentrum sollen die relevanten Behörden unter einem Dach arbeiten, Asyl-Bundesamt neben Ausländerbehörde und Arbeitsagentur. Flüchtlingen erspart das lange Irrwege durch die Stadt und es beschleunigt die Verfahren. So können sich die einen rasch auf ihr Leben in Deutschland einstellen. Und für die anderen ist ein schnelles Ende mit Schrecken oft besser als lange Unsicherheit. Soweit die Theorie.«

Aber die andere Seite der Medaille wird aus den bereits existierenden Lagern abgleitet: »In der Praxis aber drohen die geplanten Anker-Zentren für sehr viele Betroffene ein Schrecken ohne Ende zu werden. Das zeigen Erfahrungen in den Unterkünften im CSU-regierten Bayern, die als Vorbild dienen. Das fängt mit der Größe an: Sobald tausend oder mehr Menschen zusammenleben müssen, ist das kaum mehr zu managen. Die eingeschränkte Privatsphäre erhöht die Spannungen unter den Bewohnern; manche kommen auf dumme Gedanken … Ein großer Teil muss ein, zwei Jahre dort ausharren, sei es, weil das Verfahren so lange dauert, sei es, weil die Abschiebung nicht funktioniert, woran nicht immer der Flüchtling schuld ist. Irgendwann empfinden selbst die Geduldigsten die Camp-Regeln – Gemeinschaftsverpflegung, Arbeitsverbot, Mehrbettzimmer, Zimmerkontrollen – als Schikane. So gedeiht noch mehr Frust.«

Und Folgeprobleme werden produziert, gerade für jene, die irgendwann doch Schutz zugesprochen bekommen und legal in Deutschland bleiben dürfen. »Nach vielen Monaten der Ausgrenzung in einem Anker-Zentrum werden es diese Schutzberechtigten sehr schwer haben, Halt zu finden in Deutschland. Dieser Halt, dieses Vertrauen aber sind Voraussetzung für Integration.« Dann aber gibt es wieder zahlreiche Gründe, sich über diese Probleme aufzuregen und es besteht die Gefahr, dass sich die Konzentrations- und Abschottungtendenzen weiter verstärken. Bis man vielleicht irgendwann einmal zu dem Ergebnis kommen wird, dass der „dänische Ansatz“, die Lager jenseits des Mittelmeers auszulagern, irgendwie richtig konsequent ist.