Mit den Vorhersagen, generell, aber vor allem die demografische Entwicklung betreffend, ist das ja so eine Sache. Auf der einen Seite wurde und wird „die“ demografische Entwicklung immer sehr gerne instrumentalisiert für eigentlich ganz andere Zwecke, beispielsweise den Sozialabbau (weil wir uns das angeblich wegen des demografischen Wandels nicht mehr leisten können). Besonders beliebt ist das im Bereich der Alterssicherung und dabei vor allem der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Immer mehr Rentner (von denen dann auch noch viele ziemlich langlebig sind, was gut ist für die Menschen, aber schlecht für die Rentenversicherung, die bis zum Ende zahlen muss) stehen immer weniger Menschen gegenüber, die mit ihrer Erwerbsarbeit die Renten erwirtschaften müssen. Das wäre eine wahrlich eigenes Thema, vor allem, was die in der Regel nicht diskutierten Alternativen beispielsweise auf der Finanzierungsseite angeht.

Aber die demografische Entwicklung hat unbestreitbar auch Auswirkungen auf die Arbeitsmarktentwicklung. Das kann jeder nachvollziehen, der heute einen Blick wirft auf ganz normale Belegschaften. Deren Durchschnittsalter liegt in den meisten Unternehmen bei über 50 Jahre, was auch nicht verwundert, wenn man sich verdeutlicht, dass heute die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten „Baby-Boomer“, die Mehrheit stellen und mithin entsprechend auch unter den Beschäftigten den zahlenmäßigen Ton angeben. Noch und in den nächsten Jahren, bis sie in den Ruhestand wechseln.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hat nun eine Studie veröffentlicht, in der die Wissenschaftler unterschiedliche Szenerien gerechnet, bzw. manche würden sagen einen tiefen Blick in die Glaskugel geworfen haben, wie sich denn das Arbeitsangebot in unserer Volkswirtschaft in den vor uns liegenden Jahren entwickeln wird.

Johann Fuchs, Doris Söhnlein und Brigitte Weber (2017): Projektion des Erwerbspersonenpotenzials bis 2060: Arbeitskräfteangebot sinkt auch bei hoher Zuwanderung. IAB-Kurzbericht, 06/2017, Nürnberg 2017

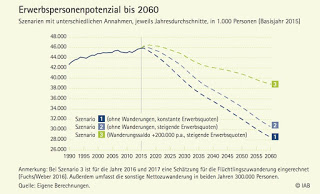

Auch bei einer Nettozuwanderung von 200.000 Personen jährlich sinkt das Arbeitskräfteangebot bis 2060 auf unter 40 Millionen – so hat das IAB die zugehörige Pressemitteilung überschrieben: »Liegt die jährliche Nettozuwanderung in den nächsten Jahrzehnten mit rund 200.000 im Bereich des langjährigen Durchschnitts in Deutschland, würde das Arbeitskräfteangebot vom heutigen Stand mit rund 46 Millionen bis zum Jahr 2060 auf unter 40 Millionen sinken. Die voraussichtlich weiter steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Älteren ist dabei schon berücksichtigt. Um das Arbeitskräfteangebot bis 2060 auf dem heutigen Niveau zu halten, wäre eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Personen erforderlich.«

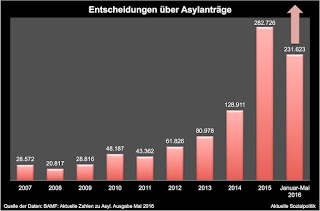

Wie immer bei solchen Vorausberechnungen ist alles eine Frage der Annahmen, die man zugrundelegen muss. Hinsichtlich der Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials, also die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehenden Personen, ist die Zuwanderung nach Deutschland sicher eine, wenn nicht die schwierigste Komponente in der Rechnung. Die Wissenschaftler schreiben selbst in ihrer Studie mit Blick auf die zurückliegenden Jahre: »Die Zahl der Zuzüge nach Deutschland überwog die der Fortzüge in den letzten fünf Jahren, also seit 2011, um fast 2,8 Mio. Dieser Wanderungsüberschuss sowie die seit Kurzem steigenden Geburtenziffern wecken die Hoffnung, dass damit der demografisch bedingte Abwärtstrend des Erwerbspersonenpotenzials gebremst, vielleicht sogar gestoppt wird.« Im weiteren Gang der Untersuchung zeigen sie aber, dass diese Hoffnung nicht bestätigt werden kann, wenn man ihren Rechenergebnissen vertraut.

Die Forscher arbeiten mit unterschiedlichen Szenarien und begründen das auch, was wichtig ist vor dem Hintergrund, dass man den Vorhersagen der Vergangenheit – rückblickend ist man immer schlauer – vorwerfen kann, dass die Zuwanderungen nach Deutschland zu niedrig angesetzt waren:

»Weil Wanderungen kaum prognostizierbar sind, wurde der Einfluss der Zuwanderung mit unterschiedlichen jährlichen Wanderungsannahmen modelliert. Eine hypothetische Variante „ohne Wanderungen“ berücksichtigt nur die Einflüsse der Alterung und der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten und Sterbefälle), also überhaupt keine Wanderungen. Die Varianten, die Wanderungsbewegungen einschließen, gehen ab 2018 von jeweils konstant 100.000, 200.000, 300.000 oder 400.000 Personen Nettozuwanderung pro Jahr aus.«

Die Abbildung aus der IAB-Studie mit den Auswirkungen der drei dort dargestellten Szenarien hinsichtlich der Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials verdeutlicht, wie stark die erwartbaren Werte streuen, vor allem bei Berücksichtigung von Zuwanderung.

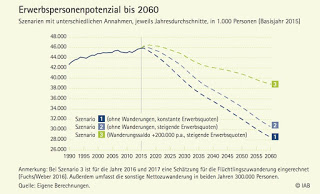

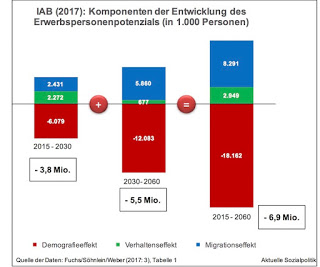

Die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials lässt sich in die Einflussfaktoren Demografie, Verhalten (Erwerbsquoten) und Migration zerlegen:

(1) Die demografische Komponente umfasst die Veränderungen, die sich ergeben, wenn Jüngere ins Erwerbsalter hineinwachsen und Ältere aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

(2) Die Verhaltenskomponente bezieht sich auf die Erwerbsbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht. Das muss dann auch noch differenziert werden nach Deutschen und Ausländern, weil es hier erfahrungsgemäß Unterschiede gibt. In ihren Berechnungen gehen die Wissenschaftler von einem Anstieg der Erwerbsquoten bei Frauen und Älteren aus. Bei den Älteren ist der angenommene Anstieg vor allem eine Folge der Rentengesetzgebung, insbesondere der sogenannten „Rente mit 67“.

(3) Der Migrationseffekt hängt entscheidend vom Zuwanderungssaldo ab. Bei dem in der Studie angenommenen jährlichen Wanderungssaldo von 200.000 Personen würde bis 2030 ein Plus von 2,4 Mio. Erwerbspersonen aufgebaut.

Ein zentrales Ergebnis lautet: »Aus der Komponentenzerlegung wird die überragende Bedeutung der Demografie für die künftige Entwicklung des Arbeitskräfteangebots deutlich: Eine höhere Erwerbsbeteiligung und – aus heutiger Sicht – erwartbare Wanderungsannahmen können die demografischen Effekte nicht mehr kompensieren.«

Fuchs/Söhnlein/Weber (2017: 7) bilanzieren die Ergebnisse ihrer umfangreichen Berechnungen so:

»Das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland wird voraussichtlich sinken. Selbst Szenarien mit optimistischen Annahmen zeigen, wie schwer es wird, diesen Trend zu verlangsamen. Die hohe Nettozuwanderung der vergangenen fünf Jahre von insgesamt fast 2,8 Mio. Personen hat zwar die Ausgangsbasis verbessert, aber bei weitgehend unveränderten demografischen Rahmenbedingungen werden sich die vorgegebene Altersstruktur und die weiterhin zu niedrigen Geburtenraten mittel- und längerfristig durchsetzen. Bei Wanderungsströmen, wie sie über einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit zu beobachten waren, nimmt das Erwerbspersonenpotenzial bis 2030 zwar „nur“ um 3 Prozent ab; bis 2050 sind es aber weitere 8 Prozent. Im Jahr 2060 könnte das Erwerbspersonenpotenzial auf unter 40 Mio. Erwerbspersonen gesunken sein, wobei höhere Erwerbsquoten von Frauen und Älteren eingerechnet wurden.«

Und langfristig hohe Zuwanderungssalden sind nicht leicht aufrechtzuerhalten und noch höhere (die man quantitativ brauchen würde) kaum herstellbar. Die Autoren der Studie verweisen darauf, dass die aktuell hohe Zuwanderung aus EU-Staaten künftig abflachen wird, vor allem weil die Geburtenraten in den meisten Ländern der EU zu niedrig sind. Das gilt gerade für die osteuropäischen Länder.

Was die Autoren an dieser Stelle nicht sagen: Natürlich könnte man sich höhere Zuwanderungszahlen vorstellen, aber eben nicht aus europäischen Ländern, sondern vor allem aus den Maghreb-Staaten und aus Afrika. Das würde rechnerisch für sehr hohe Zuwanderungszahlen reichen, aber es ist relativ klar, dass es kaum einen ernstzunehmenden Politiker gegen wird, der den Menschen hier eine Nettozuwanderung von jährlich 500.000 Menschen aus Afrika vorschlagen wird. Die gesellschaftlichen Implikationen sind vielschichtig und hochgradig konfliktär, um das vorsichtig auszudrücken.

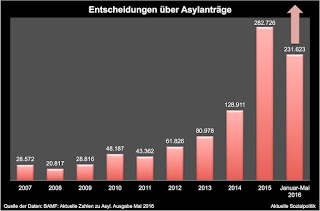

Und eine weitere wichtige Anmerkung, die als Ergänzung, nicht aber als Kritik an der Studie zu verstehen ist, deren Leistung in einer quantitativen Abschätzung besteht: Selbst wenn man eine rechnerische Kompensation erreichen würde durch Zuwanderung bedeutet das noch lange nicht, dass damit auch eine Passungsfähigkeit hinsichtlich der erforderlichen Qualifikationsprofile auf dem Arbeitsmarkt vorhanden ist. Wir erleben gerade bei der überaus schwierigen Aufgabe der Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge, wie lange man für eine Irgendwie-Integration in den Arbeitsmarkt benötigt und dass es einen nicht kleinen Anteil geben wird, die auch nach vielen Jahren kein Fuß haben fassen können in der Erwerbsarbeitswelt.

Und wenn man bedenkt, dass derzeit und vor allem mit Blick auf die Baby-Boomer-Generation in den vor uns liegenden Jahren zahlreiche gut qualifizierte Arbeitnehmer/innen aus dem sogenannten „mittleren Qualifikationsbereich“ (also Handwerker und Facharbeiter beispielsweise) altersbedingt den Arbeitsmarkt verlassen, dann wird in Umrissen erkennbar, welchen gewaltigen Qualifizierungsbedarf wir selbst bei einer ordentlichen Zuwanderung hätten, nur um den Ersatzbedarf abdecken zu können. Eigentlich, so die zentrale arbeitsmarktpolitische Schlussfolgerung, hätte schon längst eine massive Qualifizierungsoffensive anlaufen müssen. Nur ein Beispiel, um nicht immer auf Zuwanderer zu hoffen oder von ihnen enttäuscht zu werden: Wir haben über 1,2 Million Menschen zwischen 20 und 30 Jahre, die keinen Berufsabschluss haben. Viele von ihnen sind früher, als es „zu viele“ Ausbildungsplatzbewerber und „zu wenig“ Ausbildungsplätze gegeben hat, durch den Rost gefallen. Wenn es uns gelingen würde, durch ein attraktives Angebot diese nun schon lebensälteren Arbeitnehmer zum Nachholen eines Berufsabschlusses zu bewegen, in dem man beispielsweise – was es Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre schon mal gegeben hat – den Betroffenen ein Unterhaltsgeld von bis zu 90 Prozent ihres letzten Nettoentgelts zahlen würde, dann könnte wir den absehbaren Fachkräftemangel mit Sicherheit deutlich abschwächen. Das allerdings setzt politische Entscheidungen voraus, die mit einer weiten Perspektive hinterlegt sind. Daran mangelt es ganz erheblich.

Zu hoffen, eine große Zuwanderung wird uns arbeitsmarktlich retten, das zeigt die neue Studie im Detail, wird sich als eine große Enttäuschung erweisen.