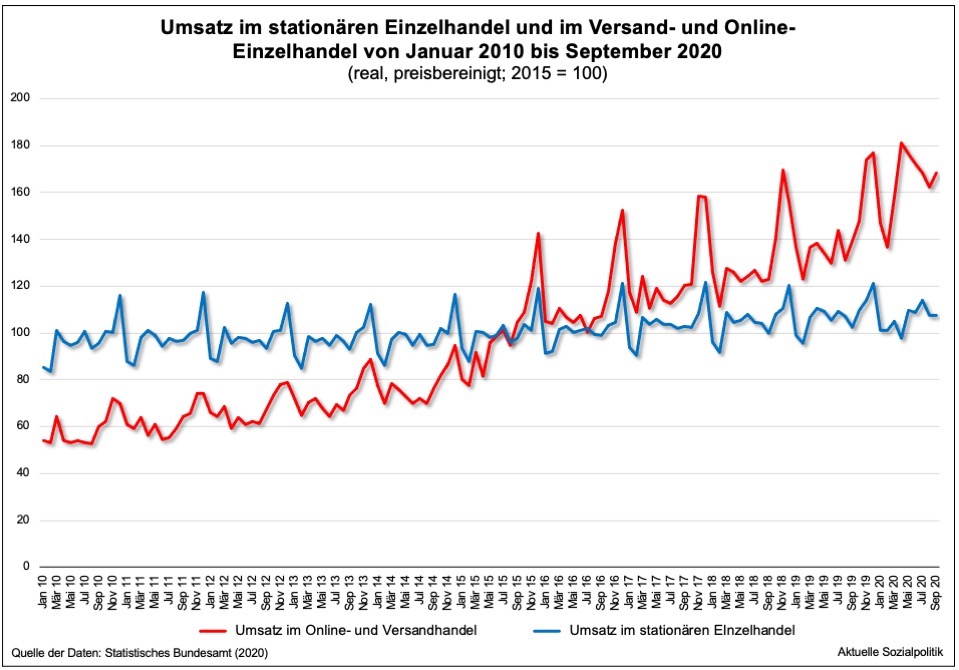

Da wurde stundenlang mehr oder weniger, auf alle Fälle virtuell gerungen in der Runde der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, wie es nun weiter gehen soll, mit dem Teil-Lockdown in Deutschland. Und während selbst der gutmütigste Bürger langsam aber sich an die Grenzen der nur noch durch komplexe tabellarische Darstellungen einschließlich zahlreicher Fußnoten darstellbarer Regelungen und Ausnahmen kommt und ein Bachelor-Studium notwendig wird, um dem noch im Detail folgen zu können, gibt es auch Unternehmen, die erneut eine oder mehrere Flaschen Schaumwein köpfen können: die Online-Händler, allen voran Amazon und die Paketdienste, bei denen die Kennzahlen die gleiche Richtung haben wie die Corona-Infektionen in der ersten Phase der ersten und nunmehr der zweiten Welle: nach oben, aber richtig steil nach oben. Damit kann ein seit Jahren anhaltendes außerordentliches Wachstum fortgesetzt werden, das zurückzuführen ist auf die Expansion der Online- und Versandhändler.

In der Abbildung mit der monatlichen preisbereinigten Umsatzentwicklung kann man erkennen: Seit 2015 macht sich insbesondere das Weihnachtsgeschäft im Online-Einzelhandel bemerkbar. Mit Aktionsangeboten wie dem „Black Friday“ oder „Cyber Monday“ locken die Einzelhändler, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Die Umsätze im Online-Einzelhandel stiegen von Oktober auf November 2019 real um 17,5 %, von November auf Dezember noch einmal um 1,8 %. Auch in den Jahren davor gab es immer wieder diese starken Umsatzausschläge nach oben im jeweiligen November.