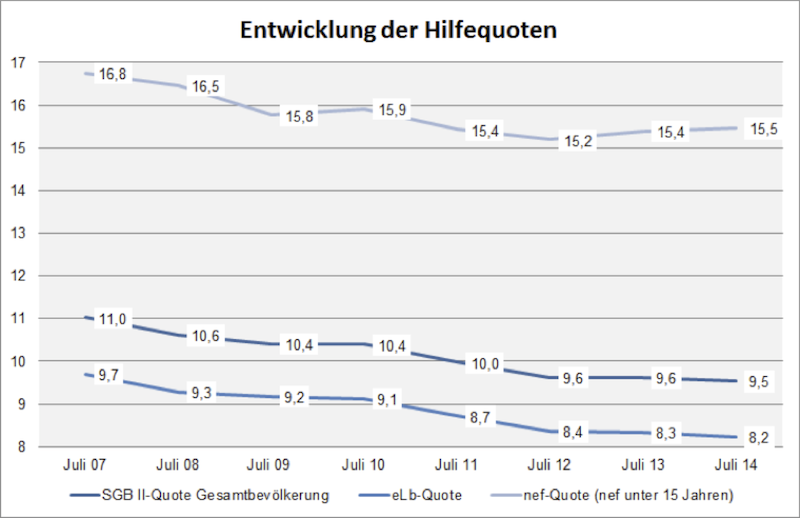

Wenn man sich nur ein wenig mit dem beschäftigt, was im Grundsicherungssystem, umgangssprachlich auch als „Hartz IV“ bezeichnet, passiert und sich die Entwicklungen in diesem Bereich anschaut angesichts der Tatsache, dass jeder zehnte Haushalt in Deutschland SGB II-Leistungen bezieht, dann wird man wieder einmal kopfschüttelnd folgende Kommentierungen zur Kenntnis nehmen (müssen): »Zehn Jahre nach dem Start von Hartz IV sind viele Kritiker verstummt. Entkräftet ist der Vorwurf, alles sei eine reine Sparmaßnahme. Ganz gelöst ist das Langzeitarbeitslosen-Problem aber leider bis heute nicht.« So hat es Heike Göbel in ihrem Beitrag Gute Hartz-Bilanz formuliert. Dazu auch meine Anmerkungen unter Einer geht noch … einer muss noch sein. Ein Kommentar zur Dauerbaustelle Hartz IV bzw. zu ihrer journalistischen Verwurstung.

Gleichsam als Gegenpol zu diesen rührig daherkommenden Einbettungsversuchen der „Hartz-Reformen“ in die „Erfolgsgeschichte“ vom deutschen „Jobwunder“ stehen Positionierungen wie die des Kölner Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge: Wer arm ist, muss mit Misstrauen rechnen. Seine Bilanz ist vernichtend: »Hartz IV hat in erheblichem Ausmaß zur sozialen Entrechtung, Entsicherung und Entwertung eines wachsenden Bevölkerungsteils beigetragen, der besonders in einer wirtschaftlichen Krisensituation als „unproduktiv“ und „unnütz“ gilt.« An anderer Stelle wird Butterwegge noch deutlicher: »Fragt man nach den immateriellen Schäden, seelischen Verwundungen und Veränderungen im Alltagsbewusstsein, die besonders Hartz IV unter den Betroffenen hervorgerufen bzw. hinterlassen hat, braucht das Gesetzespaket womöglich selbst einen Vergleich mit beiden Weltkriegen nicht zu scheuen«, schreibt er in einem Beitrag mit der Überschrift Hartz IV braucht den Vergleich mit den beiden Weltkriegen nicht zu scheuen für die Online-Ausgabe des Focus. Er spricht von einem totalitären Arbeitsmarkt- und Armutsregime: »Totalitär ist das Hartz-IV-System insofern, als es sämtliche Poren der Gesellschaft durchdringt und die Betroffenen nicht mehr loslässt, ihren Alltag völlig beherrscht und sie zwingt, ihr gesamtes Verhalten danach auszurichten.« Und nun meldet sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Wort: DGB geißelt fünf Kernfehler von Hartz IV oder Beschönigt, verschleiert, verfehlt, so lauten die Schlagzeilen in der Berichterstattung der Presse über das, was der DGB in einem Positionspapier zu Protokoll gegeben hat.

Der DGB stellt seine Überlegungen unter die Überschrift: Zehn Jahre Hartz IV: Ziele verfehlt, großer Reformbedarf. Sie basieren auf einem Papier, das Wilhelm Adamy, der Arbeitsmarktexperte des DGB, verfasst hat: DGB-Analyse. Zehn Jahre Hartz IV: Ein Grund zum Feiern?

„Die Ziele dieses Umbaus von Sozialstaat und Arbeitsförderung waren hoch gesteckt. Insbesondere sollte eine ganzheitliche Betreuung und bessere Kombination von Arbeitsförderung und sozialen Hilfen eröffnet und eine Leistung ‚aus einer Hand‘ sichergestellt werden“, heißt es in der DGB-Analyse zu zehn Jahren Hartz IV. Allerdings seien die entsprechenden Maßnahmen zum Teil schlecht umgesetzt worden oder „beschönigten oder verschleierten die tatsächlichen Absichten“.

„Hartz IV wurde nicht nur schlecht gemacht, sondern hat zentrale Eckpfeiler und die Grundarchitektur des bundesdeutschen Sozialsystems massiv verschoben“, so ein Fazit der DGB-Analyse.

Interessant ist natürlich, welche Reformvorschläge vom DGB gemacht werden. Hierzu findet man die folgenden Punkte:

Das Hartz-IV-System muss entlastet und die vorgelagerten Sicherungssysteme (insbesondere die Arbeitslosenversicherung) ausgebaut werden. So sollten befristet Beschäftigte bei Jobverlust einen besseren Zugang zur Arbeitslosenversicherung erhalten und über ein Mindest-Arbeitslosengeld die Zahl jener reduziert werden, die nach Job-Verlust unmittelbar auf staatliche Fürsorge abrutschen. Sozialversichert Beschäftigte mit aufstockendem Hartz IV sollten gleichfalls von der Arbeitslosenversicherung betreut werden.

Die Arbeitsförderung muss ausgebaut werden. So sollte die Dominanz des „Forderns“ zugunsten des Förderns korrigiert und Rechte für die Betroffenen auf Förderung ausgebaut werden.

Existenzgefährdende Sanktionen müssen aufgehoben werden. Sozialstaatliche Zumutbarkeitsregelungen sind ebenso notwendig, die keine Sanktionen mehr bei nicht existenzsichernder Arbeit vorsehen.

Insbesondere die Mittel für Weiterbildung müssen erhöht und finanzielle Anreize für Hartz-IV-Empfänger geschaffen werden, die einen Berufsabschluss anstreben. Bisher sind sie finanziell schlechter gestellt als jene, die einen Ein-Euro-Job ausüben.

Die sozialen Integrationshilfen und das Ziel der sozialen Teilhabe müssen für jene ausgebaut werden, die auf absehbare Zeit keine Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. Dies sollte mit einer besseren Zusammenarbeit und Kooperation unterschiedlicher Institutionen – wie den Jobcentern und den Krankenkassen – verknüpft werden.

Arbeitsförderung sollte eine „neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt“ unterstützen. Prekäre Beschäftigung muss zurückgedrängt und auch Langzeitarbeitslosen Mindestlöhne von 8,50 Euro gezahlt werden.

Um Armut von Erwerbstätigen mit Kindern wirksamer bekämpfen zu können, sollte ergänzend zum Mindestlohn der Kinderzuschlag sowie das Wohngeld für Geringverdiener ausgebaut werden.

Wie die Situation vor Ort aussieht, kann man beispielhaft dem folgenden Artikel entnehmen, der die Lage in einer Großstadt im Ruhrgebiet beschreibt: Essen bekommt Langzeitarbeitslosigkeit nicht in den Griff. Es ist wie das Strampeln im Sack, so wird der Sozialdezernent Peter Renzel zitiert und er meint damit die Frage: Wie kriegt man insbesondere jene Menschen, die seit Jahren arbeitslos sind, wieder in Jobs? Die Zahlen sprechen für sich: Fast zwei Drittel der über 29.000 Jobcenter-Kunden in Essen gelten als langzeitarbeitslos. Und in dem Artikel wird korrekterweise auch auf die fatalen Auswirkungen der massiven Kürzungen in der Arbeitsförderung hingewiesen:

»Essen schrammt knapp am Hartz-Stillstand vorbei: Die drastische Kürzung der so genannten Eingliederungsmittel durch den Bund von 81 Millionen Euro in 2010 auf 55,3 Millionen Euro in diesem Jahr allein für Essen, minimierte die Chancen der Betroffenen massiv. Es ist zu wenig Geld da, um zu qualifizieren, zu stabilisieren oder zu aktivieren für einen Essener Arbeitsmarkt, der überdurchschnittlich hohe Anforderungen stellt … Zwar finden 3.500 bis 4.500 Jobcenter-Kunden jeden Monat einen Job. Doch 40 Prozent von ihnen kommen innerhalb eines Jahres wieder zurück, tausende verlieren ganz den Anschluss. Es ist eine erschreckende Zahl: Inzwischen weist Essen eine SGB-II-Hilfequote von 19,0 Prozent aus. Das ist landesweit der zweitschlechteste Wert. Nur Gelsenkirchen ist mit 22,5 Prozent noch ärmer dran.«

Und da in letzter Zeit immer zu lesen oder zu hören ist, die Zahl der Hartz IV-Empfängern sei rückläufig und die Langzeitarbeitslosen würden auch profitieren von der tollen Arbeitsmarktlage der letzten Jahre, hier ein paar korrigierende Fakten aus Essen: Nicht weniger, sondern über die Jahre eine zunehmende Zahl an Menschen ist auf öffentliche Leistungen aus dem Hartz IV-System angewiesen. »Startete die Grundsicherung in Essen mit 51.415 Hilfebedürftigen, stieg die Zahl der so genannten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auf knapp 62.000 in diesem Jahr. Addiert man deren Nachwuchs hinzu, leben in dieser Stadt 85.326 Menschen von Hartz IV-Leistungen. So viele wie noch nie.«

Und dann der wichtige Hinweis auf eine wichtige Gruppe, an die viele nicht denken, wenn es um Hartz IV-Empfänger geht: die arbeitenden Aufstocker:

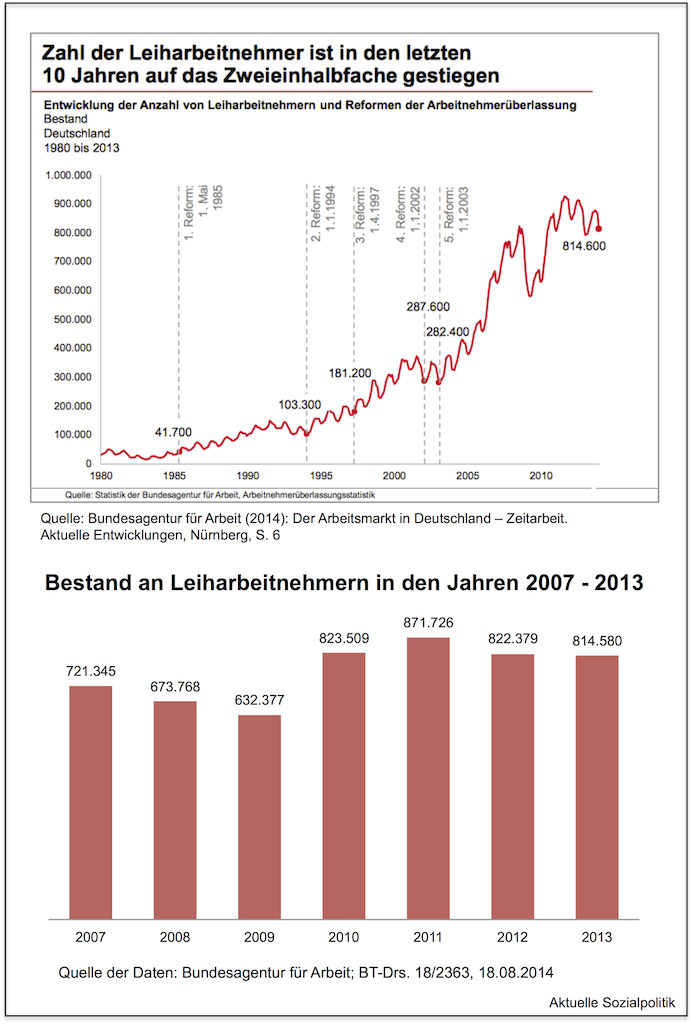

»Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat die weiter wachsende Gruppe der Ergänzer. Allein zwischen 2007 und 2014 ist die Zahl der Essener, die arbeiten und dennoch auf SGB-II-Leistungen angewiesen sind, um 5.126 auf jetzt 14.620 gestiegen. Ein Großteil der Menschen kommt in der Leiharbeitsbranche unter oder hat einen Minijob, der allerdings nur geringe berufliche Perspektiven bietet. Auch für sie ist das Strampeln im Sack.«

Der Sozialdezernent Renzel bringt das zentrale Probleme im Bereich der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit auf den Punkt: Es fehlen die Arbeitsplätze für die geringer Qualifizierten. Er macht konkrete Vorschläge, was man durch gesetzgeberische Aktivitäten endlich ermöglichen sollte, denn gerade in Kommunen wie Essen liegt die Arbeit im wahrten Sinne des Wortes auf der Straße und man kann angesichts der Haushaltslage der meisten Kommunen gestrost davon ausgehen, dass der größte Teil dieser Arbeit nicht erledigt werden kann, weil man gar nicht die Mittel hat, um das vor Ort in Form eines regulären Auftrags vergeben zu können:

»Die Lösung für die Zukunft sei eine „öffentlich geförderte Beschäftigung“, meint nicht nur der Sozialdezernent: Mit den Mitteln der Grundsicherung und der Wohnungs- und Heizkosten, die sich für Essen in diesem Jahr auf fast 230 Millionen Euro summieren, müssten Teile der Löhne für Langzeitarbeitslose bezahlt werden, wenn sie bei einem privaten oder gemeinnützigen Unternehmen wie der Essener Arbeit Beschäftigungsgesellschaft (EABG) einen Job bekommen.« Vgl. zur Arbeit der EABG auch das Interview mit Ulrich Lorch, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung dieser Beschäftigungsgesellschaft.

Aber selbst hier hat man schon vorweggenommen, dass man nur das zu hören bekommt, was man seit Jahren hört: Geht nicht, kommt nicht. Was bleibt ist die Bitte um wenigstens einen Modellversuch:

Einen oder mehrere Versuche sei es aber wert, meint Renzel, der an die Verantwortlichen in Berlin appelliert: „Mindestens ein Modell in der Region Ruhrgebiet sollte der Gesetzgeber ermöglichen.“

Abschließend wieder zurück zu einer ganz grundsätzlichen – und im wahrsten Sinne des Wortes zornigen – Sicht auf Hartz IV: Der Jurist Jürgen Borchert, 65, hat im Dezember sein Amt als Vorsitzender Richter am hessischen Landessozialgericht abgegeben und ist in den (Un)Ruhestand getreten. Man kann ihn sicher als einen der streitbarsten Sozialrichter dieses Landes bezeichnen. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn interviewt, auch zum Thema Hartz IV: „Ja, es stimmt: Ich bin zornig“, so ist der Bericht über das Interview in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung überschrieben.

„Der Zustand unseres Sozialstaates ist desaströs. Er ist an Intransparenz nicht zu überbieten“, beginnt Borchert. Beispiel Hartz IV: Das Gesetz wurde innerhalb von zehn Jahren mehr als 70 mal verändert hat. Davon einige Male tiefgreifend. Das schaffe kein Vertrauen – es führe dazu, dass die Bürger kein Rechtsbewusstsein mehr entwickelten, so der ehemalige Sozialrichter.

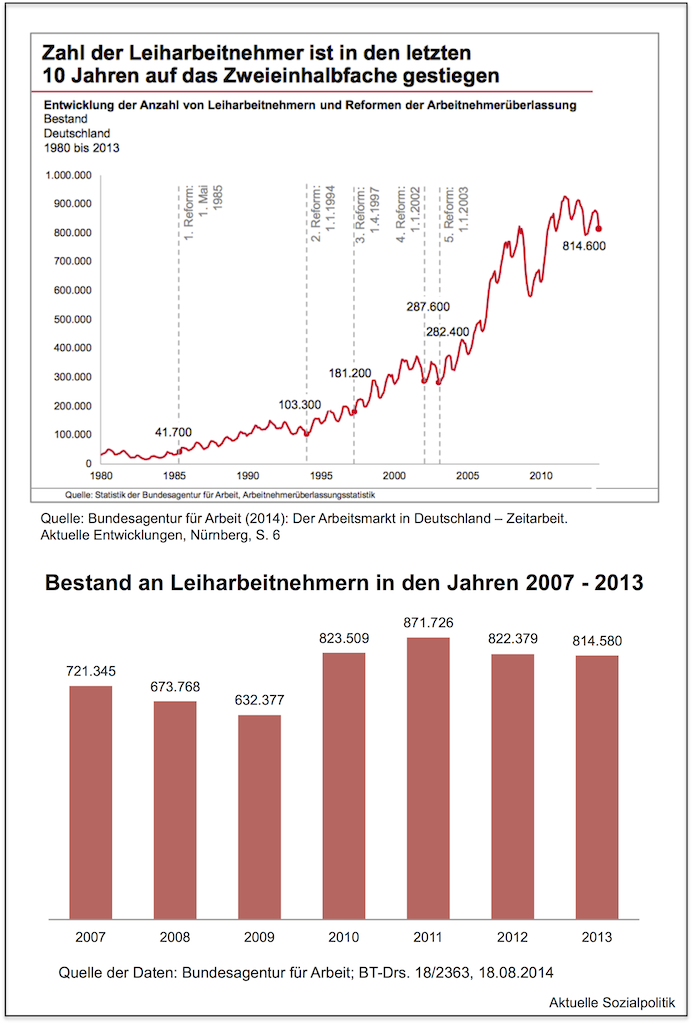

Im Januar werden die Hartz-IV-Reformen zehn Jahre alt und die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit langem nicht mehr. Auch dies sei, so Borchert, kein Erfolg: „Das Arbeitsvolumen blieb seit 2000 gleich, wurde durch Leih-und Teilzeitarbeit nur auf mehr Personen verteilt. So haben wir eine Abwärtsspirale der Löhne in Gang gesetzt – mit der Folge, dass immer mehr Löhne subventioniert werden müssen.“ Hier handele es sich um eine Marktverzerrung sondergleichen. „Das stinkt nicht nur zum Himmel , sondern konkurriert auch die Arbeitsmärkte unserer Nachbarn in Europa in Grund und Boden.“ Hartz IV erwecke den Eindruck, als ob die Langzeitarbeitslosigkeit ein persönliches Versagen sei. „Man macht Opfer zu Tätern“, so Borchert.