Immer öfter konnte man in den vergangenen Monaten solche Botschaften lesen: »Als „Tradwives“ bezeichnen sich immer mehr Frauen in den sozialen Netzwerken. Sie sprechen sich für eine Rückkehr der traditionellen Hausfrauenrolle aus«, um nur ein Beispiel zu zitieren. „Immer mehr“? Wenn da nicht der Hinweis auf die „sozialen Netzwerke“ wäre, bei denen bekanntlich oftmals extreme Minderheiten in molekulare Größenordnung den Ton an- bzw. vorgeben können, so dass der eine oder andere den Eindruck bekommen kann, dass ganz viele Menschen so denken oder gar leben.

Familienpolitik

Ein Nicht-Ausgleich der Inflation kann (angeblich) den Charakter verändern. Beispiel: Das Elterngeld

In den zurückliegenden Monaten ging es an vielen Stellen um den (Teil-)Ausgleich der aus dem Ruder gelaufenen Inflation. Die Gewerkschaften haben in den Tarifverhandlungen für einen nachlaufenden Ausgleich über entsprechend hohe Nominallohnsteigerungen gestritten, der Staat hat unter Verzicht auf Steuer- und Beitragseinnahmen eine Brutto-gleich-Netto-Inflationsausgleichsprämie ermöglicht. Auch die letzte Anpassung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2024 berücksichtigte die Preissteigerungen.

Was passieren kann, wenn es keine die Inflation berücksichtigende Dynamisierung einer staatlichen Leistung gibt, es also bei gleich bleibender nominaler Höhe zu einem teilweise erheblichen Realwertverfall kommt, das kann man beim Elterngeld in Augenschein nehmen.

Kindergeld: Zugangshürden und Leistungsausschlüsse für EU- und Nicht-EU-Ausländer in Deutschland scheitern vor dem EuGH und vor dem Bundesverfassungsgericht

Nach Österreich hat es nun Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erwischt beim Thema Kindergeld. Am 17. Juni 2022 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Solche und andere Kinder in Österreich: Eine Differenzierung der Familienleistungen nach dem Wohnort der Kinder verstößt gegen das EU-Recht. Die damalige österreichische Regierung hatte die Familienleistungen nach dem Wohnort der Kinder „indexiert“, was dazu geführt hat, dass vor allem Familien, deren Kinder in osteuropäischen Ländern leben, weniger Geld bekommen. Das aber verstößt gegen EU-Recht. Der Kern der Entscheidung im österreichischen Fall: »Die Familienleistungen, die ein Mitgliedstaat Erwerbstätigen gewährt, deren Familienangehörige in diesem Mitgliedstaat wohnen, müssen gemäß der Verordnung also exakt jenen entsprechen, die er Erwerbstätigen gewährt, deren Familienangehörige in einem anderen Mitgliedstaat wohnen. Da die Preisniveauunterschiede, die innerhalb des die Leistungen erbringenden Mitgliedstaats bestehen, nicht berücksichtigt werden, rechtfertigen es die Kaufkraftunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten nicht, dass ein Mitgliedstaat dieser zweiten Personengruppe Leistungen in anderer Höhe gewährt als der ersten Personengruppe.«

Nun hat es Deutschland „erwischt“. In der für das EuGH bekannten Kürze ist die Mitteilung über das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-411/20 so überschrieben: „Ein Unionsbürger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Aufnahmemitgliedstaat begründet hat, kann nicht deshalb während der ersten drei Monate seines Aufenthalts vom Bezug von Kindergeld ausgeschlossen werden, weil er keine Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit in diesem Mitgliedstaat bezieht.“

Vom „Fallbeil“ für Mütter, den Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen und dem Rollenmodell des Sozialstaates in Deutschland

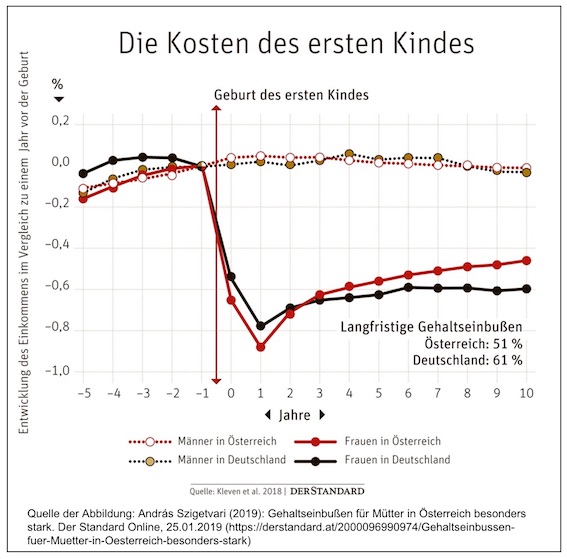

Im März 2019 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Der jährliche K(r)ampf um die Anteilswerte: Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern und das große Fallbeil für viele Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dort wurde auf eine Studie hingewiesen, in der verglichen wurde, wie sich die Gehälter von Frauen und Männern nach der Geburt des ersten Kindes in verschiedenen Ländern entwickeln. Die Studienautoren haben dafür Daten aus Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Großbritannien und den USA analysiert. Eine Geburt bedeutet in jedem dieser Länder für Frauen, dass sie in den Folgejahren weniger verdienen. Wobei es enorme Unterschiede gibt.

Interessant ist die Langzeitbetrachtung. Selbst zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes liegt das Erwerbseinkommen von Frauen in Österreich im Schnitt um 51 Prozent unter dem Wert ein Jahr vor der Geburt. In Deutschland beträgt die Differenz 61 Prozent. In beiden Ländern erleiden dagegen Männer gar keine Einbußen.

Corona-„Familienbonus“: 300 Euro pro Kind. Warum nicht gleich 600 Euro? Für alle. Wirklich für alle?

Dass derzeit Unmengen an Geld ausgeschüttet oder zumindest versprochen werden, deren Ausmaße man sich vor wenigen Wochen, als Hinweise auf dringend erforderliche Ausgabenbedarfe selbst für existenzielle Angelegenheiten mit dem Textbaustein „das ist nicht finanzierbar“ in den Papierkorb befördert wurden, nicht annähernd vorstellen konnte, ist nun jedem bekannt. Und eigentlich sollte es, bei all den unterschiedlichen und für sich genommen sicher verständlichen Hilferufen nach staatlichen Hilfen, keinen großen Widerspruch auslösen, dass man das nicht unbegrenzt fortführen kann und das man die begrenzten Mittel fokussieren sollte zum einen auf diejenigen, die einen besonderen Hilfebedarf haben, zum anderen aber staatliche Subventionen zu vermeiden sind, wenn Mitnahmeeffekte dominieren, angestrebte Wirkungen nur zu einem Bruchteil erreichbar sind oder wo bestehende Ungleichheiten auch noch potenziert werden.

Das könnte man durchaus durchaus durchdeklinieren am Beispiel der nun doch – nach einer gewissen „Schamfrist“ im Anschluss an den „Autogipfel“ vor wenigen Wochen bei der Bundeskanzlerin – offensichtlich beabsichtigten Wiederbelebung der „Abwrackprämie“ in modernem Gewand, also einer Subventionierung des Kaufs neuer Autos durch Steuermittel. Aber das soll hier nicht passieren. Denn es tut sich ein weiteres Spielfeld auf, wo ebenfalls Milliarden-Beträge fließen würden und dann auch noch für eine augenscheinlich sozialpolitisch höchst relevante Zielgruppe: Familien. Denn die sollen einen „Familienbonus“ bekommen, eine einmalige Geldleistung in Abhängigkeit von der Kinderzahl.