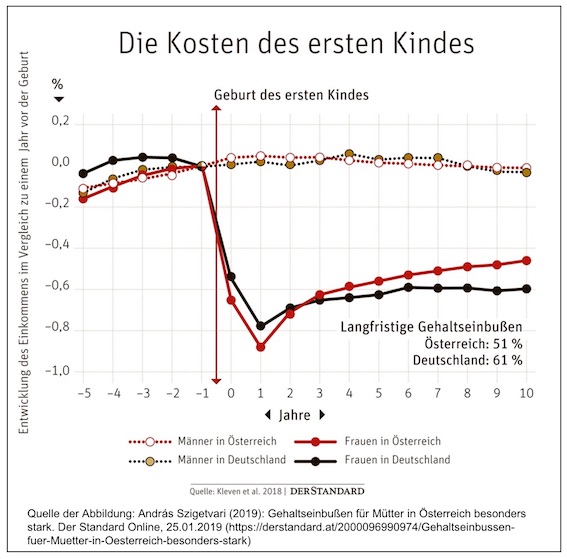

Im März 2019 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Der jährliche K(r)ampf um die Anteilswerte: Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern und das große Fallbeil für viele Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dort wurde auf eine Studie hingewiesen, in der verglichen wurde, wie sich die Gehälter von Frauen und Männern nach der Geburt des ersten Kindes in verschiedenen Ländern entwickeln. Die Studienautoren haben dafür Daten aus Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Großbritannien und den USA analysiert. Eine Geburt bedeutet in jedem dieser Länder für Frauen, dass sie in den Folgejahren weniger verdienen. Wobei es enorme Unterschiede gibt.

Interessant ist die Langzeitbetrachtung. Selbst zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes liegt das Erwerbseinkommen von Frauen in Österreich im Schnitt um 51 Prozent unter dem Wert ein Jahr vor der Geburt. In Deutschland beträgt die Differenz 61 Prozent. In beiden Ländern erleiden dagegen Männer gar keine Einbußen.

In allen anderen Ländern sind die Verluste von Frauen deutlich geringer: In Schweden liegt das Einkommen einer Frau zehn Jahre nach der Geburt um 27 Prozent unter dem Wert im Jahr davor. In Dänemark sind es 21 Prozent. Im Vereinigten Königreich und in den USA verlieren Frauen zwar etwas mehr als in den skandinavischen Ländern, aber deutlich weniger als in Österreich und Deutschland.

Die angesprochene Studie findet man hier:

➔ Henrik Kleven, Camille Landais, Johanna Posch, Andreas Steinhauer and Josef Zweimüller (2019): Child Penalties Across Countries: Evidence and Explanations, March 2019

Der größte Teil der Einbußen entsteht, weil die Mütter die Arbeitszeit reduzieren. Viele Frauen kehren nur in Teilzeit auf den Arbeitsmarkt zurück, manche gar nicht. Weitere Faktoren kommen hinzu: So verschlechtern sich die Aufstiegschancen für Frauen in Unternehmen nach einer Geburt. Das hat wie alles andere auch nie nur einen Grund, aber letztlich ist das vor allem dann zwangsläufig, wenn es Möglichkeiten, Anreize und auch gesellschaftliche Erwartungen gibt, für ein Kind als Mutter eine teilweise lange Zeit die Erwerbsarbeit zu unterbrechen, denn in der Zwischenzeit ziehen die Männer (darunter auch die Väter, für die übrigens keine Einbußen beobachtet werden konnten) und die kinderlosen Frauen, die dem „männlichen“ Vollzeiterwerbsarbeitsmodell folgen, karrieretechnisch vorbei. Da kann man noch so viel über die Bedeutung der „Skills“ diskutieren, die man bei der Kindererziehung und der Organisation des Familienalltags erwirbt und einfordern, diese auch im Berufsleben, beispielsweise beim Wiedereinstieg zu berücksichtigen. Die Karriereentwicklung hat zwischenzeitlich die ins Visier genommen, die eben nicht „ausgefallen“ sind aus der immer engen einzelbetrieblichen Perspektive des jeweiligen Unternehmens.

Der Blick auf das Lebenseinkommen und die Absicherung durch Familien und Staat

Nun gibt es eine weitere, neue Studie, die sich mit den Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen beschäftigt hat. Und zwar bezogen auf die Lebenseinkommen von Männern und Frauen.

Über die neue Studie wird in diesem Artikel berichtet: Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau bleiben extrem: »Frauen verdienen im Laufe ihres Erwerbslebens insgesamt deutlich weniger Geld als Männer. Als Ursache gilt das überkommene Rollenmodell des Sozialstaats.«

Ein „überkommenes Rollenmodell des Sozialstaats“? Da muss man genauer hinschauen.

Es handelt sich bei der Studie um diese neue Veröffentlichung:

➔ Timm Bönke und Rick Glaubitz (2022): Wer gewinnt? Wer verliert? Die Absicherung von Lebenseinkommen durch Familie und Staat, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, April 2022

Ich zitiere aus der Zusammenfassung der beiden Studienautoren:

»Der Familienkontext spielt für die Erwerbsbiografie und das Lebenserwerbseinkommen insbesondere von Frauen eine große Rolle. Im Gegensatz zu Männern müssen Frauen mit der Familiengründung und der Geburt von Kindern mit einem deutlichen Rückgang ihres Lebenserwerbseinkommens rechnen. Die Lücke zwischen den individuellen Bruttolebenserwerbseinkommen von Frauen und Männern, der sogenannte Gender Lifetime Earnings Gap, beträgt für heute Mitte-30-Jährige in Westdeutschland rund 45 Prozent. Frauen verdienen über ihr gesamtes Leben also nur etwa halb so viel wie Männer. Die Lücke ist noch deutlich größer, wenn Frauen Kinder haben: Mütter verdienen über das gesamte Erwerbsleben im Vergleich mit Männern durchschnittlich 62 Prozent weniger.«

Und dann betrachten die Studienautoren die Wirkungen des jeweiligen Haushaltskontextes:

»Der Haushaltskontext kann diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern zum Teil kompensieren. Unterstellen wir, dass beide Einkommen im Haushalt zwischen den Partner:innen gleichmäßig aufgeteilt werden (vollständiges Einkommenspooling) und betrachten das äquivalente, über das gesamte Haupterwerbsleben (20 bis 55 Jahre) kumulierte Haushaltseinkommen, so wird für Frauen in Partnerschaften durch die Mitberücksichtigung des Partnereinkommens die Lücke nahezu geschlossen. Vor allem Müttern kommt das Partnereinkommen zugute: Sie kommen inklusive der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen auf ein äquivalentes verfügbares Lebenseinkommen von 696.000 Euro, während ihr eigenes Nettolebenserwerbseinkommen gerade einmal bei 413.000 Euro liegt. Demgegenüber profitieren (teilweise) alleinerziehende Frauen von Partnereinkommen weniger oder gar nicht. Sie kommen nur auf ein äquivalentes verfügbares Lebenseinkommen von 521.000 Euro, wenn sie ihre Kinder überwiegend allein großziehen. Dabei verdienen sie mit netto 383.000 Euro über ihr Haupterwerbsleben fast genauso viel wie verheiratete Mütter.«

Aber es gibt doch so viele familienpolitische Leistungen. Zu deren Wirksamkeit wird berichtet:

»Insbesondere für Frauen, die ihre Kinder ganz oder teilweise ohne Partner großziehen, kommt dem Wohlfahrtsstaat mit seinen Transfers und Familienleistungen eine bedeutende Rolle zu. Die Mikrosimulation des Steuer- und Transfersystems zeigt jedoch, dass Familienleistungen als kumulierte Zahlungsströme über das gesamte Erwerbsleben eher unbedeutend sind. Familienspezifische Transfers – beispielsweise das Elterngeld – kompensieren zwar in der Jahresbetrachtung Einkommensausfälle in angemessenem Umfang, sie sind aber nicht geeignet, den durch Erwerbsunterbrechung und Arbeitszeitreduzierung entstehenden Nachteil über das Leben auszugleichen. Bedeutender als monetäre Unterstützung, um Einkommensausfälle kurz- und mittelfristig zu kompensieren – also Leistungen, welche insbesondere in Partnerschaften auch die Gefahr bergen, falsche Anreize zu setzen –, sind verbesserte Kinderbetreuungsoptionen und ein entsprechender Kulturwandel in Unternehmen und Gesellschaft. Dies sind wichtige Voraussetzungen für eine gleichmäßigere Aufteilung der Erwerbs- und Fürsorgearbeit zwischen den Geschlechtern.«

Und dann werden auch noch die gesellschaftlichen Veränderungen der Verteilungsstrukturen thematisiert, denn die Verhältnisse haben sich seit den 1970er und 1980er Jahren auseinander entwickelt, wie man diesem Passus der Zusammenfassung entnehmen kann:

»Als Maß für Teilhabe verwenden wir das äquivalente verfügbare Lebenseinkommen als Approximation für den Lebensstandard. Im Kreis der betrachteten Geburtsjahrgänge 1964 bis 1985 sind die äquivalenten verfügbaren Lebenseinkommen sowohl der Frauen als auch der Männer im Durchschnitt gesunken. Zudem lässt sich ein Auseinanderdriften der Verteilung beobachten: Während der Lebensstandard in den unteren beiden Quartilen sinkt, bleibt er im obersten Quartil konstant. Die Entwicklung in den unteren beiden Quartilen ist ein Indiz dafür, dass die Sicherungsfunktion des Haushalts für die jüngeren Kohorten im unteren Bereich der Einkommensverteilung nicht mehr dieselbe Relevanz hat, wie dies für ältere Kohorten der Fall war. Auch der Wohlfahrtsstaat kann trotz gestiegener Transferleistungen die Einkommensverluste in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung nicht vollständig kompensieren. Nach unseren Simulationsergebnissen sind einzig Individuen im vierten Einkommensquartil annähernd in der Lage, ihre äquivalenten verfügbaren Lebenseinkommen, das heißt ihren Lebensstandard über das gesamte Leben, durch eigene Erwerbstätigkeit zu sichern.«

Und was hat es nun mit dem „überkommenen Rollenmodell des Sozialstaates“ auf sich?

Die Studie wurde in Auftrag gegeben von der Bertelsmann-Stiftung und Vertreter der Stiftung (Eric Thode und Manuela Barišić) haben ein durchaus interessantes Vorwort zu den Studienergebnissen geschrieben, aus dem ich hier zitiere:

Dort wird zuerst auf den Einflussfaktor Kind/Kinder hingewiesen: »Auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet verdienen Frauen nur etwas mehr als halb so viel wie Männer. Allerdings ist dieser sogenannte Gender Lifetime Earnings Gap der Bruttoeinkommen für heute Mitte-30-jährige kinderlose Frauen deutlich geringer. Mütter haben dagegen das Nachsehen – für sie ist die Lücke noch größer und steigt mit der Kinderzahl.«

»Das eigene Erwerbseinkommen ist ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die Position, die ein Individuum im Lauf seines Lebens in der Einkommensverteilung einnimmt. Doch auch die Familienkonstellation sowie der Sozialstaat mit seinem Steuer-, Abgaben- und Transfersystem haben großen Einfluss auf den letztlich erreichten Lebensstandard.«

Da haben wir ihn, den Sozialstaat.

Dem folgenden Passus nach muss man eigentlich ein Loblied auf das klassische Rollenmodell der Ehe singen – wobei man wie immer im Leben auf das Kleingedruckte achten sollte: »Die Studie zeigt, dass sich die große Lücke in den Bruttolebenserwerbseinkommen zwischen Frauen und Männern unter Berücksichtigung von Familienkontext und sozialstaatlichem Wirken schließen lässt. Voraussetzung ist jedoch zumeist, dass sich die Frau in einer Ehe befindet und die Einkommen gleichmäßig zwischen den Eheleuten aufgeteilt werden. Bewegen sich Frauen bzw. Mütter in diesem traditionellen Familienbild, fängt das Einkommen ihres Partners eigene Einkommensausfälle infolge von Erwerbsunterbrechungen, wie beispielsweise durch Kindererziehungszeiten, auf. Verheiratete Mütter und Väter kommen so auf ein äquivalentes verfügbares Lebenseinkommen von jeweils rund 700.000 Euro.«

➞ Aber eben nur, wenn sie sich bis zum Ende ihrer Tage in dem traditionellen Familienbild bewegen, eine partnerschaftliche Aufteilung sichergestellt ist. Aber was ist, wenn es zu einer Trennung/Scheidung kommt? Man kann davon ausgehen, dass mindestens jede dritte Ehe und das teilweise nach einer langen Ehedauer wieder geschieden wird. Dann fallen nicht selten die betroffenen Frauen im klassischen Modell hinten runter. Ein ebenfalls kritischer Punkt ist selbst, wenn die Ehe gehalten hat, der Tod des Partners und Versorgungslücken des überlebenden Partners, in der Regel sind das die Frauen.

Zur Rolle des Sozialstaates wird an dieser Stelle ausgeführt: »Der deutsche Staat fördert durch seine Institutionen wie dem Ehegattensplitting oder der beitragsfreien Mitversicherung in der Krankenversicherung dieses spezielle Familienmodell dabei gezielt.«

Gleichsam durch den Rost fallen hierbei die Alleinerziehenden: »Leben Personen – in der Regel sind es Frauen – allein mit ihren Kindern, so sind sie in einem größeren Maße auf ihre eigene Erwerbstätigkeit und direkte staatliche Transfers angewiesen, da die Absicherung durch das Partnereinkommen teilweise oder vollständig wegfällt. Familienspezifische Transfers, die nicht an Ehe und Partnerschaft geknüpft sind, – beispielsweise das Elterngeld – kompensieren zwar für die Dauer des Bezugs Ausfälle des Erwerbseinkommens in gewissem Umfang, reichen aber nicht aus, um den durch Erwerbsunterbrechung und Arbeitszeitreduzierung entstehenden Nachteil über das gesamte Arbeitsleben auszugleichen.«

Was könnte/sollte denn politisch getan werden?

Thode und Barišić sehen einen klaren Handlungsbedarf für die Politik – und bei dem wird die Ausgestaltung der familienpolitischen Leistungen adressiert:

»Ein wesentlicher Hebel besteht darin, familienpolitisch motivierte Leistungen nicht mehr von einem bestimmten Familienmodell abhängig zu machen. Insbesondere die Kombination aus Ehegattensplitting und den steuer- und abgabenfreien Minijobs setzt starke Anreize für eine traditionelle Rollenaufteilung in der Ehe, in der die Frau weniger Erwerbsarbeit und dafür mehr Sorgearbeit übernimmt als der Mann. In dieser nach wie vor weit verbreiteten Konstellation resultiert eine hohe Abgängigkeit der Frau vom Einkommen des Mannes. Bei Trennung und im Alter sind es dann zumeist Ehefrauen und insbesondere Mütter, die gravierende finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen. Da Lebenskonzepte heutzutage deutlich vielfältiger sind, als sie es einmal waren, sollten sozialstaatliche Leistungen unabhängig von bestimmten Familienmodellen gewährt werden.«

Und was könnte/sollte das bedeuten?

»Auch familienpolitische Institutionen sollten auf die universellere Absicherung unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten ausgerichtet sein. Eine verlässliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sowie eine größere finanzielle Unterstützung für Kindererziehungszeiten stellen dabei wichtige Grundpfeiler dar. Nur so lässt sich eine

– wenn auch ungewollte – Benachteiligung verschiedener Familientypen beheben. Zudem würde so das Arbeitskräftepotential vieler Frauen und Mütter, die aufgrund der Zweitverdienerinnenfalle oder mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Jobs mit geringen Stundenzahlen verharren, gehoben werden.«

Bönke/Glaubitz (2022: 30) betonen, dass finanzielle Transfers nicht von entscheidender Bedeutung sind. »Viel wichtiger ist es, Fehlanreize zu reduzieren, beispielsweise die des Ehegattensplittings und der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartner:innen, die den Grenzsteuersatz und den Partizipationssteuersatz des oder der Zweitverdienenden in die Höhe treiben.«

Und sie gehen noch weiter: »Aber auch andere Instrumente der Familienpolitik gehören auf den Prüfstand. So schwächen das Recht auf lange Erziehungszeiten und die Ausgestaltung des Elterngeldes die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und geben keinen Anreiz zu einer frühen Rückkehr an den Arbeitsplatz … Noch immer nehmen nur rund die Hälfte aller Väter ihren Anspruch auf Elternzeit wahr – und wenn, dann überwiegend nur den für Partner vorgesehenen, auf zwei Monate begrenzten Möglich wäre hier, dem Beispiel Norwegens oder Spaniens zu folgen und die Zahl der für Väter (oder Partner) reservierten und nicht auf die Mutter übertragbaren Elterngeldmonate von aktuell zwei zu erhöhen.«

Und dann der aus Sicht der Autoren bedeutsamste Punkt:

»Am entscheidendsten für eine nachhaltige Anbindung an den Arbeitsmarkt sind jedoch immer noch die Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Dies ist in der Corona-Pandemie erneut deutlich geworden. In Deutschland hat erst der Ausbau der externen Kinderbetreuung während der letzten Jahrzehnte einen starken Anstieg der mütterlichen Erwerbstätigkeit, zumindest in Teilzeit, ermöglicht … Die Abschaffung von Kita-Gebühren in einigen Bundesländern hat zudem Anreize zu einer Ausbreitung der Vollzeiterwerbstätigkeit geschaffen … Der für 2030 angesetzte Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule sowie der weitere Ausbau der Angebote zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren müssen daher Priorität haben.«

Interessant ist auch der Hinweis auf die Problematik der nicht-intendierten Folgen politischer Maßnahmen:

Bei der Einführung von Politikmaßnahmen sollte immer auch die Reaktion der Arbeitgeber bedacht werden, da diese die potenzielle Arbeitszeitreduzierung von Frauen antizipieren und in ihre Personalpolitik einbauen. »So konnte jüngst gezeigt werden, dass Verbesserungen des Schutzes von Arbeitnehmer:innen beim Wechsel in Teilzeit – eine im Prinzip geschlechterneutrale Politik – in Spanien vorwiegend von Frauen in Anspruch genommen wurden und Frauen bei späteren Einstellungen und Beförderungen schadeten.«

Die beiden Studienautoren bilanzieren: »Viele familienpolitische Institutionen bewirken trotz erklärter gegenteiliger Ziele der Politik, dass mit der Familiengründung ein „Nudging“ der Frauen aus der beruflichen Karriere in Richtung Care-Arbeit und Teilzeit einhergeht.«

Bönke und Glaubitz beenden ihre Empfehlungen nach dem Hinweis, dass man den Effekt einzelner familienpolitischer Instrumente des Steuer-Transfer-Systems (zum Beispiel des Ehegattensplittings) nicht überbewerten sollte, mit diesem Passus: »Zielführender ist es daher, Familien verlässliche und qualitativ hochwertige Optionen zur Betreuung der Kinder ab dem Kleinkindalter zu bieten. Sind diese Optionen vorhanden, so werden Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Kindererziehungszeiten seltener. Weiterhin wird durch die Ausweitung und Verbesserung der Betreuungsangebote ein wichtiges Signal gesendet: Die Gesellschaft kann nicht auf die Arbeit ihrer Mütter (und Väter) verzichten – vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels eigentlich eine Selbstverständlichkeit.«