Berlin mal wieder. Arm, aber sexy, so die mittlerweile sprichwörtliche Beschreibung durch den ehemaligen Regierenden Bürgermeister und Party-Experten Klaus „Wowi“ Wowereit (SPD). Der Großstadt-Moloch, der bei dem grünen Oberbürgermeister Boris Palmer Widerwillen auslöst, weil es nicht so sauber ist wie in seiner schwäbischen Universitätsstadt und so wenig funktioniert (vgl. dazu „Nichts klappt“ – In Berlin fühlt sich Boris Palmer nicht sicher). Aber Zeichen setzen können sie in Berlin. Erst vor kurzem wurden die Berliner mit einem neuen Feiertag gesegnet, der keinen kirchlichen, dafür aber einen ganz anderen Bezug hat: Der 8. März, der Internationale Frauentag, ist nunmehr in Berlin offiziell Feiertag geworden. Eine politische Geste (vgl. zum Frauentag und den hier relevanten Bezügen zum Themenfeld Arbeitsmarkt den Beitrag Internationaler Frauentag oder Tag der Rosenindustrie. Anmerkungen zu einigen scheinbar trockenen Zahlen und was hinter ihnen steht vom 8. März 2014). Und in diesem Jahr wird in der Hauptstadt am 18. März noch ein Nachschlag serviert: Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG beschenken die Frauen der Stadt mit einer Rabatt-Aktion: Sie können an dem Tag ein Tagesticket erwerben, das 21 Prozent billiger ist als ein reguläres. Das Ticket kostet 5,50 Euro statt sieben Euro. 1,50 Euro gespart. Da tauchen sie auf, die 21 Prozent.

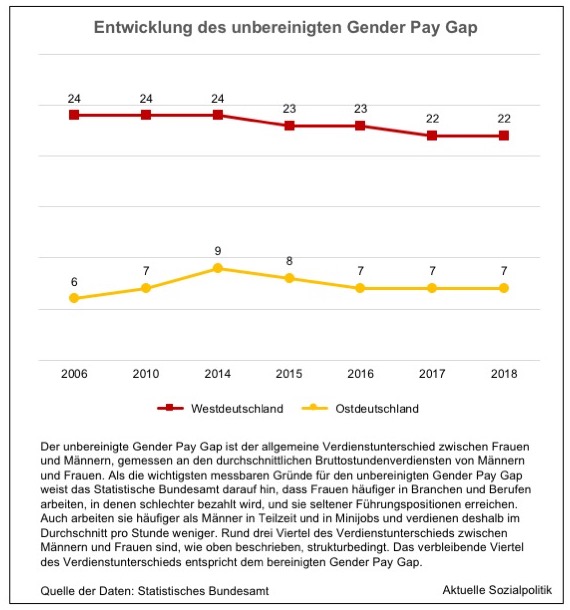

Denn am 18. März ist es wieder soweit: Der Equal Pay Day des Jahrs 2019 wird an vielen Orten und in den Medien inszeniert. Und es treten die seit Jahren bekannten Akteure auf die Bühne: Zum einen diejenigen, denen es darum geht, auf eine eklatante Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern hinzuweisen – für sie steht die symbolische Zahl 21 Prozent. Also Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer. Das haben sich die Equal Pay Day-Initiatoren nicht selbst aus den Fingern gesogen, sondern es handelt sich um einen quasi offiziellen Wert. Das Statistische Bundesamt hat eine hier relevante Pressemitteilung vom 14.03.2019 so überschreiben: Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern 2018 unverändert bei 21 %: »Im Jahr 2018 blieb der allgemeine Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern – also der unbereinigte Gender Pay Gap – im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Equal Pay Day am 18. März anhand fortgeschriebener Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung mitteilt, verdienten Frauen mit einem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 17,09 Euro 21 % weniger als Männer (21,60 Euro).«

Auf der Website zum Equal Pay Day findet man diese Verknüpfung der Zahlen mit dem 18.03.2019: »Auch 2019 werden Frauen bis zum 18. März wieder umsonst arbeiten. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichen Zahlen zeigen keine Veränderung beim Gender Pay Gap. Der EPD markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Lohnlücke in Deutschland gemessen am Durchschnittsbruttostundenlohn 21 Prozent (2017) betrug.«

Man ahnt oder weiß jetzt schon, wer auch noch die öffentliche und jährlich wiederkehrende Bühne betritt: Es sind diejenigen, die von den 21 Prozent nun gar nichts halten und den Wert als eine nicht aussagefähige Zahlenspielerei zu demaskieren versuchen. Das Schlüsselwort für diese Fraktion lautet „unbereinigt“. Dazu dieses Zitat: »Was auf den ersten Blick erschreckend klingt, hat tatsächlich kaum Aussagekraft. Denn Löhne unterscheiden sich aus vielen Gründen: Die Branche spielt eine große Rolle, die Größe des Unternehmens, oder ob eine lange oder kurze Berufserfahrung vorliegt. Eine ideale Berechnung würde deshalb ausschließlich den Lohn von gleich qualifizierten Männern und Frauen vergleichen, die unter exakt gleichen Bedingungen arbeiten.« So Jörg Schmidt vom Arbeitgeber-Institut der deutschen Wirtschaft in Köln unter der Überschrift Warum die Bereinigung so wichtig ist. Das Problem: Es gibt die Daten für einen Vergleich der Löhne „von gleich qualifizierten Männern und Frauen, die unter exakt gleichen Bedingungen arbeiten“ schlichtweg nicht. Das Institut der deutschen Wirtschaft nutzt deshalb »für diese Berechnungen das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), das auf einer repräsentativen Befragung beruht und bereits eine Vielzahl von Kriterien umfasst.«

„Mit einer entsprechenden Modellierung nähern wir uns dem idealen Vergleich so weit wie möglich an“, so Jörg Schmidt vom IW. Und natürlich bezieht sich das IW auch auf die „bereinigte“ Variante des Gender Pay Gap: »Demnach gehören häufig die Berufserfahrung, die Branche und die Größe des Unternehmens zu den wesentlichen Erklärungsfaktoren, so der IW-Wissenschaftler. Frauen arbeiten beispielsweise häufiger in Branchen, in denen niedrigere Löhne gezahlt werden, wie etwa in vielen Dienstleistungsbereichen. Sie arbeiten auch häufiger in kleinen Unternehmen, die ein geringeres Lohnniveau als Großunternehmen aufweisen, und haben oft auch weniger Berufserfahrung als Männer, beispielsweise weil sie für Kinder und die Pflege von Angehörigen häufiger Auszeiten nehmen als Männer.« Wenn man das alles unter der Maßgabe, dass es sich um „gleich qualifizierte Männern und Frauen handelt, die unter exakt gleichen Bedingungen arbeiten“, zusammenzuwürfeln versucht, dann resultiert daraus eine angeblich tatsächliche Lohnlücke von nur noch 3,6 Prozent. Vgl. zu dem Wert ausführlicher

➔ Jörg Schmidt (2016): Welche Ursachen hat der Gender Pay Gap? IW-Kurzberichte 30/2016, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, 2016

Diese Zahlenakrobatik gibt es schon seit Jahren. Dazu schon am 9. Dezember 2013 in diesem Blog der Beitrag Die Frauen, die Lohnlücke zu den Männern und – ach, die Statistik. Darin ging es um den damaligen Rechenweg des Instituts „22% => 7% => 2%“, also der Behauptung im Kontext des „Equal Pay Day“ 2013, die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern betrage in Wirklichkeit nur 2% und sei eigentlich also gar keine. Dazu wurde bereits 2013 ausgeführt: »Die Frauen verdienen im Schnitt 2% weniger als Männer – und jetzt kommt es – „wenn sie den gleichen Karriereverlauf haben.“ Na klasse, man fummelt so lange an den Bedingungen herum, bis es passt. Wenn sie den gleichen Karriereverlauf haben. Und was, wenn nicht? Genau das ist nämlich der Regelfall, weil zuweilen oder anders gesprochen nicht selten die Familiengründung „dazwischen kommt“ und dann irgendwie wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt die Karriereverläufe der Männer und Frauen irgendwie auseinanderlaufen. Mit dem gleichen Trick hat das Institut der deutschen Wirtschaft natürlich völlig der Wahrheit und Klarheit verpflichtet versucht, die beklagte Lohnlücke zwischen den Geschlechtern auf 2% herunterzurechnen: Man hat einfach die Annahme eingebaut, dass die Mütter nicht länger als maximal 18 Monate aus dem Beruf aussteigen, denn man hatte festgestellt: Dauerte die Job-Pause maximal 18 Monate, reduzierte sich der Gehaltsunterschied zu den Männern von 11 auf weniger als 2 Prozent. Also hat man dies auf alle Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, hochgerechnet, was wiederum nicht der Realität entspricht.«

Auch in der aktuellen Stellungnahme – Warum die Bereinigung so wichtig ist – argumentiert Schmidt in die bereits beschriebene Richtung: »Der verbleibende Verdienstunterschied von 3,8 Prozent, der sich mit all diesen Faktoren nicht erklären lässt, kann nicht mit Diskriminierung gleichgesetzt werden: In der Berechnung fehlen immer noch viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Lohnhöhe haben können. So unterscheiden sich beispielsweise Frauen und Männer auch in ihren Verhandlungsstrategien und Risikoeinstellungen – um den Einfluss solcher Faktoren für den Lohnunterschied zu messen, fehlen bisher jedoch geeignete Daten.« Soll also heißen, wenn die Frauen genau so fordernd wären wie die Männer, dann würde sich auch der kleine Rest in Luft auflösen.

Natürlich wird gegen dieses Vorgehen von der anderen Seite argumentiert. Dazu ausführlicher beispielsweise diese Veröffentlichung:

➔ Christina Klenner unter Mitarbeit von Susanne Schulz und Sarah Lillemeier (2016): Gender Pay Gap – die geschlechtsspezifische Lohnlücke und ihre Ursachen. Policy Breit WSI Nr. 7, Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI), 2016

Dort wird ausgeführt: »Seit einigen Jahren wird dem … Vergleichswert „Gender Pay Gap die „bereinigte Lohnlücke“ gegenübergestellt. Die bereinigte Lohnlücke gibt an, wie hoch der Gender Pay Gap ausfallen würde, wenn sich Frauen und Männer am Arbeitsmarkt hinsichtlich der ausgeübten Berufe, der Ausübung von Führungspositionen und anderer Merkmale nicht wesentlich unterscheiden würden.

Eine statistische Zerlegung der Faktoren, die Einfluss auf den Gender Pay haben, ist geeignet, Ursachen des Entgeltnachteils von Frauen zu ermitteln und damit Ansatzpunkte für seine Verringerung aufzuzeigen. Vom Gender Pay Gap lässt sich nicht direkt auf das Ausmaß der Entgeltdiskriminierung schließen. Doch führt es in die Irre, wenn mittels statistischer Erklärungen die Entgeltlücke „kleingerechnet“ wird. Denn der Unterschied beim Stundenlohn existiert real. Der erklärte Anteil des Pay Gap ist keineswegs frei von Diskriminierungen, wie umgekehrt die bereinigte Lohnlücke nicht mit Entgeltdiskriminierung gleichzusetzen ist.«

Aber auch die Kritiker der Lohnungerechtigkeit arbeiten mit Daten, hinter deren Qualität man zumindest sehr große Fragezeichen setzen muss. So berichtet die Hans-Böckler-Stiftung zum Equal Pay Day 2019: »Die geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Entgelt variieren auch innerhalb Deutschlands stark. Besonders groß ist der Gehaltsrückstand von Frauen gegenüber Männern in Süddeutschland, während die ostdeutschen Bundesländer auf deutlich geringere Entgeltunterschiede kommen. So verdienen Frauen in Baden-Württemberg durchschnittlich 22,7 Prozent weniger als Männer, während der Abstand in Brandenburg „nur“ 14,9 Prozent beträgt. Für Gesamtdeutschland beträgt der Gender Pay Gap unverändert 21 Prozent.« Und wo haben die ihre Zahlen her? Dazu finden wir diesen Hinweis: »Das ergibt eine aktuelle Auswertung des Online-Portals Lohnspiegel.de der Hans-Böckler-Stiftung zum Equal Pay Day am 18. März auf Basis der Angaben von über 300.000 Beschäftigten.« Man muss zu dieser Datenquelle allerdings wissen, was die Stiftung am Ende der Mitteilung auch vermerkt: »Die Daten des Portals Lohnspiegel.de beruhen auf einer kontinuierlichen Online-Umfrage unter Erwerbstätigen in Deutschland. Für die Analyse wurden 309.000 Datensätze berücksichtigt. Die Umfrage ist nicht-repräsentativ.« Genau, so ist das.

So geht das schon seit Jahren mit dem Pro- und Contra-Pingpong über die Aussagefähigkeit des Equal Pay Day.

In diesem Beitrag soll bilanzierend festgehalten werden: Die Kleinrechnerei der Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist so unseriös wie die Inszenierung der 21 Prozent, die wir auch in diesem Jahr erleben mussten. Übrigens garniert mit viel politischer Prominenz, so durch die Spitzenkandidatin der SPD für die anstehenden Wahlen zum europäischen Parlament, die Noch-Bundesjustizministerin Katarina Barley oder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Denn die beschriebene unbereinigte Lohnlücke bei einem Vergleich der Durchschnitts-Stundenlöhne von Frauen und Männern wird bewusst/unbewusst(?) so verkürzt, dass viele Bürger den Eindruck bekommen müssen, dass Frauen für die gleiche Arbeit 21 Prozent weniger Geld bekommen würden, was tatsächlich ein Skandal allererster Güte wäre. Ist aber nicht so. Auf alle Fälle nicht in dieser Größenordnung. Aber dieser grundfalsche Eindruck wird zuweilen auch ganz offen transportiert. Dazu bereits die Ausführungen in dem Beitrag Wenn aus nicht falschen Zahlen falsche Ableitungen gemacht werden und die strukturellen Probleme unter die Räder der Lagerbildung kommen. Anmerkungen zum „Equal Pay Day“ vom 18. März 2017. An dem Tag hatte Martin Schulz einen Tweet absetzen lassen mit dem folgenden Inhalt:

»Unsere Töchter bekommen im Schnitt 21 % weniger Gehalt als unsere Söhne. Wir brauchen Lohngerechtigkeit! Das ist eine Frage des Respekts.«

Hier wurde ganz offen mit den erhofften Reaktionen auf eine inakzeptable Ungerechtigkeit gespielt, garniert mit den schwulstigen Hinweis auf „unsere“ Söhne und Töchter, die so ungleich behandelt werden. Das ist ausgemachter Unsinn. Aber verfängt möglicherweise bei dem einen oder anderen.

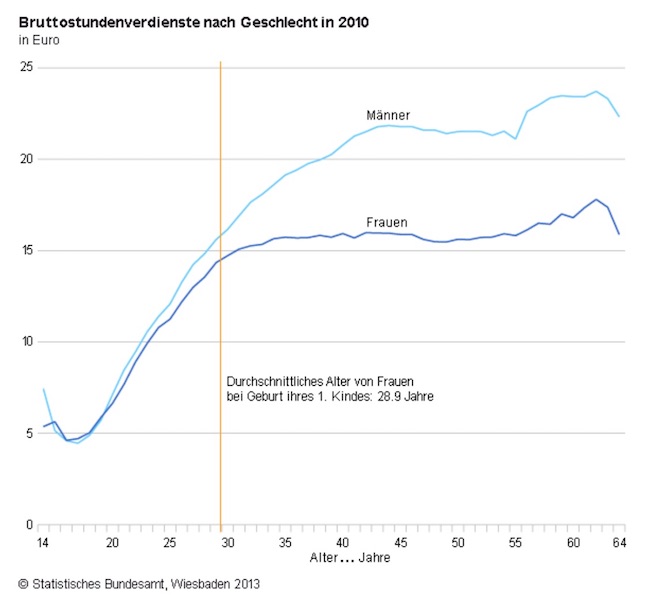

Es gibt einen zweiten, noch bedeutsameren Punkt, der auch in diesem Jahr viel zu wenig gewürdigt wird und der auf das strukturelle Kernproblem verweist. Es geht darum, den Finger auf die Wunde der strukturellen Dimensionen des geschlechterbezogenen Verdienstunterschieds zu legen. Bereits 2013 hatte das Statistische Bundesamt diese wichtige Aussage gemacht: »Der wohl wichtigste Aspekt bei der Frage nach den verbleibenden Ursachen der unterschiedlichen Verdienste von Frauen und Männern sind familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, die für viele Frauen einen Karriereknick bedeuten.« Und hatte dazu die folgende instruktive Abbildung mitgeliefert:

So steigt zu Beginn des Erwerbslebens mit zunehmendem Alter der Verdienst von Frauen und Männern in gleicher Weise an. Ab einem Alter von knapp unter 30 Jahren, dem Durchschnittsalter von Müttern bei der Geburt des ersten Kindes, unterscheiden sich die Verläufe jedoch zunehmend. Bei Männern setzt sich die Verdienststeigerung nahezu stetig fort, der Verdienst von Frauen hingegen stagniert. Wohlgemerkt, gemessen wird hier nicht die Ebene eines konkreten Arbeitsplatzes, sondern zwischen den Geschlechtern. Man darf nicht die Ableitung machen, auf ein und demselben Arbeitsplatz bekommen Männer wie in der Abbildung dargestellt einen deutlich höheren Stundenlohn. Aber leider geistert dieses Bild auch in diesen Tagen wieder durch die Debatte.

Dazu bereits aus dem Beitrag Die Frauen, die Lohnlücke zu den Männern und – ach, die Statistik vom 9. Dezember 2013: »Man kann es derzeit drehen und wenden wie man will – die Lohnlücken zwischen den Geschlechtern existieren und sie sind zum einen eine Folge der unterschiedlichen Berufsgruppen und der Arbeitszeiten und letztendlich – um es zuspitzend zu formulieren – muss man eben die Erkenntnis in den Raum stellen, dass Kinder bekommen und sie haben in den ersten Jahren ihres Daseins bei den Müttern (nicht aber bei den Vätern) zu einer „Quasi-Behinderung“ am Arbeitsmarkt führen.«

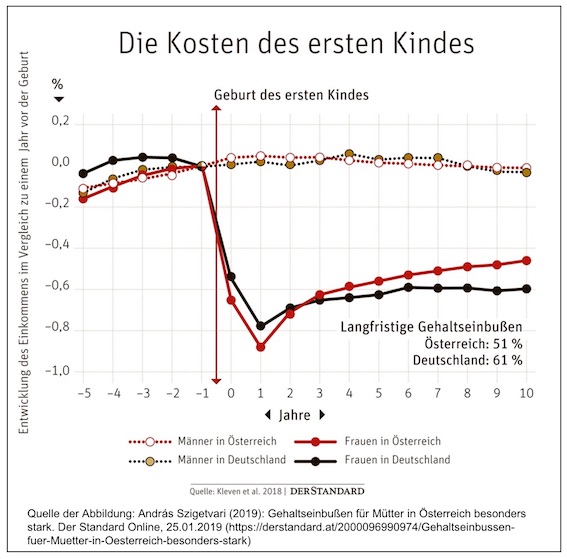

Und in einem neueren Beitrag wurde das weiter vertieft: Wenn Frauen Mütter werden: Kommt das Kind, kommt das Fallbeil. Also einkommensbezogen. In Deutschland und Österreich richtig heftig vom 26. Januar 2019: In Österreich und Deutschland sind die Gehaltseinbußen für Frauen, die überall in der Welt beobachtet werden, besonders heftig:

➔ Henrik Kleven, Camille Landais, Johanna Posch, Andreas Steinhauer and Josef Zweimüller (2019): Child Penalties Across Countries: Evidence and Explanations, March 2019

In der Studie wurde verglichen, wie sich die Gehälter von Frauen und Männern nach der Geburt des ersten Kindes in verschiedenen Ländern entwickeln. Die Studienautoren haben dafür Daten aus Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Großbritannien und den USA analysiert. Eine Geburt bedeutet in jedem dieser Länder für Frauen, dass sie in den Folgejahren weniger verdienen. Wobei es enorme Unterschiede gibt.

Interessant ist die Langzeitbetrachtung. Selbst zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes liegt das Erwerbseinkommen von Frauen in Österreich im Schnitt um 51 Prozent unter dem Wert ein Jahr vor der Geburt. In Deutschland beträgt die Differenz 61 Prozent. In beiden Ländern erleiden dagegen Männer gar keine Einbußen.

In allen anderen Ländern sind die Verluste von Frauen deutlich geringer: In Schweden liegt das Einkommen einer Frau zehn Jahre nach der Geburt um 27 Prozent unter dem Wert im Jahr davor. In Dänemark sind es 21 Prozent. Im Vereinigten Königreich und in den USA verlieren Frauen zwar etwas mehr als in den skandinavischen Ländern, aber deutlich weniger als in Österreich und Deutschland.

Der größte Teil der Einbußen entsteht, weil die Mütter die Arbeitszeit reduzieren. Viele Frauen kehren nur in Teilzeit auf den Arbeitsmarkt zurück, manche gar nicht. Weitere Faktoren kommen hinzu: So verschlechtern sich die Aufstiegschancen für Frauen in Unternehmen nach einer Geburt. Das hat wie alles andere auch nie nur einen Grund, aber letztlich ist das vor allem dann zwangsläufig, wenn es Möglichkeiten, Anreize und auch gesellschaftliche Erwartungen gibt, für ein Kind als Mutter eine teilweise lange Zeit die Erwerbsarbeit zu unterbrechen, denn in der Zwischenzeit ziehen die Männer (darunter auch die Väter, für die übrigens keine Einbußen beobachtet werden konnten) und die kinderlosen Frauen, die dem „männlichen“ Vollzeiterwerbsarbeitsmodell folgen, karrieretechnisch vorbei. Da kann man noch so viel über die Bedeutung der „Skills“ diskutieren, die man bei der Kindererziehung und der Organisation des Familienalltags erwirbt und einfordern, diese auch im Berufsleben, beispielsweise beim Wiedereinstieg zu berücksichtigen. Die Karriereentwicklung hat zwischenzeitlich die ins Visier genommen, die eben nicht „ausgefallen“ sind aus der immer engen einzelbetrieblichen Perspektive des jeweiligen Unternehmens.

Und abschließend, als gleichsam dritter Punkt der Bilanzierung der alljährlichen Equal Pay Day-Debatte: Bei der Herleitung der „bereinigten“ Lohnlücke spielen die unterschiedlichen Branchen und die großen Unterschiede zwischen den Vergütungen beispielsweise der eher männlich dominierten Industriejobs und der niedrigeren Entlohnung von eher frauentypischen „Care“-Jobs wie Pflege oder anderen Dienstleistungsjobs eine gewichtige Rolle. Dazu ausführlicher der Beitrag Ein unendliches Thema mit handfesten Konsequenzen: Vom „Wert“ der Arbeit und einem Verdienstgefälle zwischen solchen und anderen Berufen vom 14. März 2016. Die Auswirkungen dieser ebenfalls strukturellen Bruchstelle zuungunsten vieler Frauen ist eine Erklärung für Lohnunterschiede, aber damit eben nicht automatisch eine Rechtfertigung. Denn die Frage, ob man diesen Zustand klaglos akzeptiert oder eben nicht, ist keine naturgesetzliche, sondern eine (verteilungs)politische.

Aber einfache Lösungen gibt es hier (man denke nur beispielhaft an die aktuelle und mehr als zähe Diskussion über die von allen in Sonntagsreden geforderte Anhebung der Vergütung der Pflegekräfte) sowie bei der beschriebenen „child penalty “ nicht. Auch wenn man sich das wünschen würde.