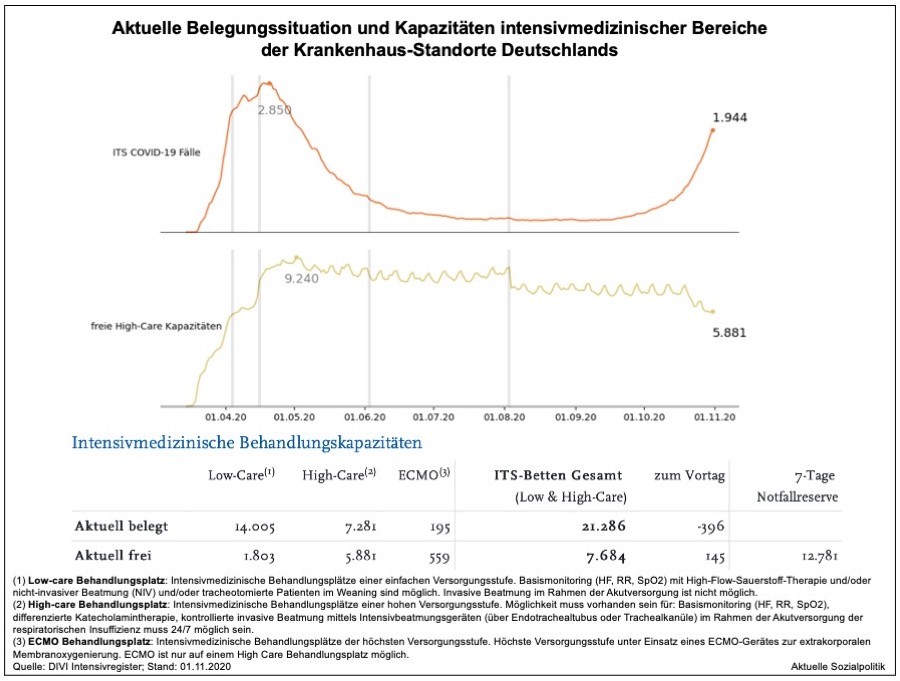

Immer diese selektive Wahrnehmung von Zahlen, wird so mancher gedacht haben in den zurückliegenden Monaten. Am Anfang der Corona-Krise ging es vor allem und zuweilen ausschließlich um die Zahl der Neuinfektionen, dann wurde auch auf die Zahl der klinisch relevanten Corona-Fälle und der Beatmungspatienten geschaut. Die Bundeskanzlerin erklärte via Fernsehen den Menschen den angeblich so bedeutsamen R-Wert, an dem unsere Zukunft hängt, mittlerweile ist der irgendwie abhanden gekommen. Dann schien sich die Lage wieder zu beruhigen, die offiziellen Zahlen gingen runter und die Geschäfte wieder rauf. Seit einigen Wochen aber haben nicht nur wir in Deutschland wieder teilweise stark steigende Zahlen bei den gemeldeten Neuinfektionen. Man fühlt sich an den März dieses Jahres erinnert. Und wieder schauen einige mit Sorge auf die Kliniken und das Bedrohungsszenario überlasteter Intensivstationen wird erneut aufgerufen. Dabei argumentieren die einen dann beruhigend damit, wie viele leerstehende Intensivbetten gezählt werden, also noch eine Menge Luft vorhanden ist, während die anderen darauf hinweisen, dass ein noch leeres Intensivbett vielleicht da ist (möglicherweise aber auch nur in den Büchern wegen den Fördermitteln), aber selbst unzählige leere Intensivbetten nicht helfen werden, wenn es kein qualifiziertes Personal, vor allem Pflegepersonal gibt, mit denen die dort unterzubringenden Patienten auch adäquat versorgt werden können. Und auch wenn die einen darauf hinweisen, dass die Zahl der Infektionen stärker angestiegen ist, als die der Krankenhausfälle, kontert die andere Seite damit, dass es (noch) die eher jungen Menschen waren/sind, die sich infiziert haben und von denen nur wenige auch in der Klinik landen, aber nunmehr sicher davon auszugehen ist, dass sich das Virus auch unter den älteren Menschen etwas zeitverzögert ausbreiten wird und dort mit deutlich heftigeren Konsequenzen. Da passt es es dann leider, wenn wir diese Tage mit einer zunehmenden Zahl an Berichten über zahlreiche Neuinfektionen in den Pflegeheimen konfrontiert werden, dabei haben wir noch nicht einmal das aufgearbeitet, was in den vergangenen Monaten in vielen Heimen (nicht) passiert ist und wie man bei einer zweiten Welle anders gegensteuern will.

mehr