Es ist im November 2020 zweifelsohne nicht mehr so, dass man sagen kann, wir sind alle völlig überraschend erwischt worden von dem, was als Corona-Krise über uns gekommen ist. Denn zum Jahresende 2020 sind wir bereits in der zweiten Welle und die erste hat uns einiges gelehrt – oder sagen wir besser, man hätte eine Menge lernen und ableiten können aus dem, was da passiert ist. Beispielsweise in den Pflegeheimen. Dort hatte das Virus bereits im Frühjahr seine Schneisen des Sterbens geschlagen und die vielen Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, haben unter oftmals völlig desaströsen Rahmenbedingungen versucht, den Laden irgendwie am Laufen zu halten und sich um die ihnen anvertrauten Menschen so gut es ging zu kümmern. Um das an dieser Stelle deutlich zu sagen: Wir können denjenigen, die in der ersten Welle die Stellung gehalten haben, nicht oft genug danken für ihren Einsatz. Und das gilt nicht nur für die Pflegeheime, sondern selbstverständlich und mehr als auch für die ambulanten Pflegedienste, deren Mitarbeiter tagein tagaus zahlreiche hilfebedürftige Menschen in ihren eigenen vier Wänden versorgen.

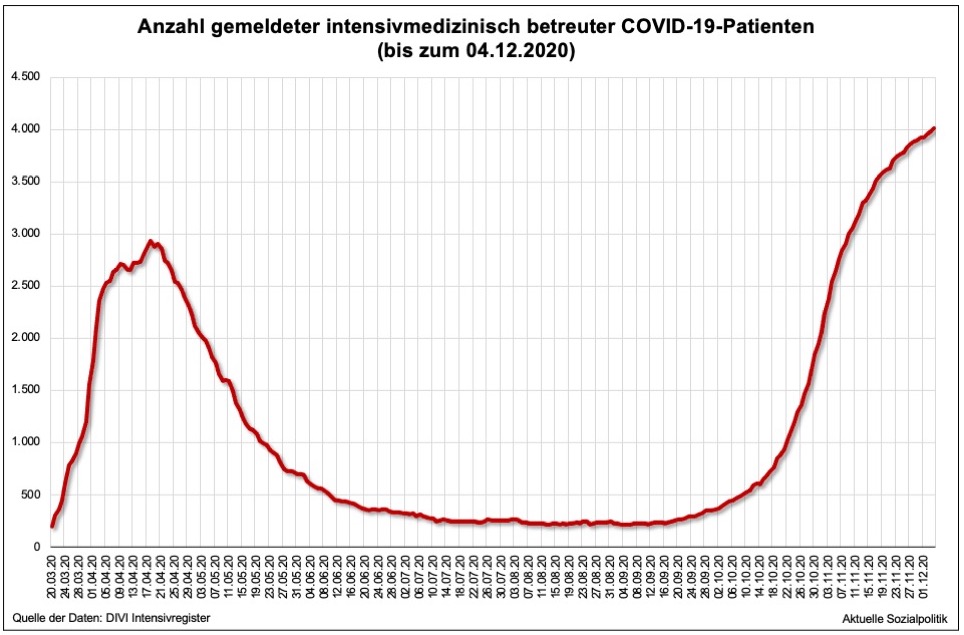

Und bereits in der ersten Welle haben wir die Erfahrung machen müssen, dass es eine Hierarchie der Aufmerksamkeit gibt. Während sich damals viele Berichte auf die Krankenhäuser bezogen (das müssen wir derzeit erneut beobachten und dann noch mit einem besonderen Fokus auf die Lage der Intensivstationen), sicherlich auch durch die Bilder aus Bergamo und anderen Orten des Schreckens bedingt, wurden die Heime und Pflegedienste wenn, dann nur anlassbezogen in das Scheinwerferlicht gezogen. Ansonsten waren sie am Ende auch der politischen Aufmerksamkeit. In diesem damaligen Umfeld ist dann beispielsweise der Beitrag Aus den Untiefen der Verletzlichsten und zugleich weitgehend Schutzlos-Gelassenen: Pflegeheime und ambulante Pflegedienste inmitten der Coronavirus-Krise entstanden, der hier am 29. März 2020 veröffentlicht wurde. Darin wurde darauf hingewiesen, dass die Pflegeheime und die Pflegedienste hinsichtlich der Versorgung mit Schutzkleidung am Ende der Nahrungskette standen. Dass es gerade hier, wo mit den verletzlichsten Menschen gearbeitet wird, erhebliche Probleme gab, überhaupt irgendwelche Masken zu bekommen, geschweige denn weiterführendes Material.

mehr