In den vergangenen Wochen wurde im Kontext der stark gestiegenen Inflation immer wieder das Noch-Gespenst einer „Lohn-Preis-Spirale“ an die Wand gemalt. In der bisherigen Entwicklung der Löhne kann man einen Inflationsturbo nicht wirklich erkennen, ganz im Gegenteil sehen wir flächendeckend Reallohnverluste bei den Beschäftigten. Abgelenkt wird zudem von der Tatsache, dass wir es wenn, dann mit einer „Preis-Lohn“-Spirale zu tun bekommen könnten. Das ist nicht nur ein semantischer Unterschied. Dennoch ist es gelungen, durch das mediale Dauerfeuer eine Sensibilisierung für die angeblich drohende Gefahr von „zu großen“ Lohnsteigerungen herzustellen – und alle scheinbaren Belege für diese These werden aufgegriffen und verbreitet. So beispielsweise das hier: Tarifverhandlungen mit Volkswagen: IG Metall fordert acht Prozent höhere Löhne: »Die IG Metall will in den anstehenden Tarifverhandlungen für die rund 125.000 Beschäftigten bei Volkswagen in Westdeutschland acht Prozent höhere Löhne durchsetzen. Die große Tarifkommission der bei dem Autobauer besonders stark vertretenen Industriegewerkschaft begründete die Forderung am Mittwoch mit der gestiegenen Inflation und hohen Gewinnen von Volkswagen. Der neue Tarifvertrag soll zwölf Monate laufen.« Die Forderung für den Haustarifvertrag mit VW entspricht von der Größenordnung acht Prozent der Zielvorgabe der IG Metall für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustriefür. Aber da ist schon der wichtige und einschränkende Hinweis: Es handelt sich um die Forderung der Gewerkschaft. Und eine Forderung ist noch lange kein Abschluss und man kann gesichert davon ausgehen, dass wie immer der tatsächliche Lohnabschluss geringer, möglicherweise sogar deutlich niedriger ausfallen wird.

Arbeitsmarkt

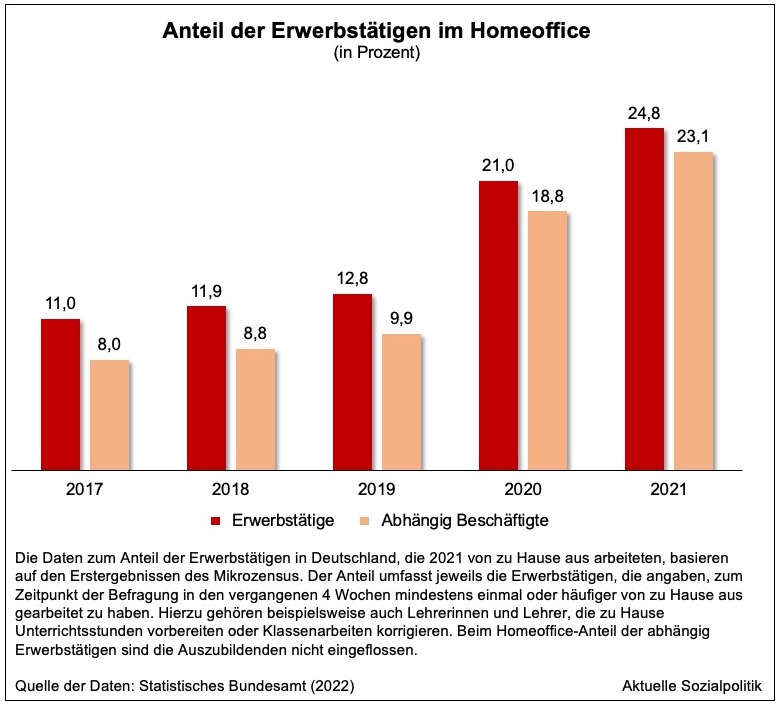

Ein Viertel aller Erwerbstätigen hat 2021 im Homeoffice gearbeitet, darunter die einen viel und die anderen kaum. Erkennbar ist eine „dreifache Polarisierung“ der Heimarbeit

Es ist noch gar nicht so lange her, als die Medien voll waren mit Berichten über Homeoffice und der sicheren Prognose, dass die Arbeitswelt nie mehr wieder so sein wird wie früher, was hier als „Vor-Corona-Zeit“ gelesen werden muss. Das schlägt sich dann in solchen Berichten nieder: Nach zwei Jahren Pandemie: Gibt es noch eine Zukunft ohne Homeoffice?: »Kann es nach mehr als zwei Jahren Pandemie noch eine Arbeitswelt ohne Heimarbeit geben? Gründerin und Autorin Teresa Hertwig stellt im Interview klar: „Unternehmen, die sich dem Thema Homeoffice gegenüber versperren, haben keine Zukunft auf dem Arbeitsmarkt.“« Nun sollte man grundsätzlich immer skeptisch sein, wenn man etwas serviert bekommt, bei dem von „den“ Unternehmen gesprochen wird oder „die“ Beschäftigten wollen dieses oder das nicht. Dafür ist die Welt zu komplex und gerade beim Thema Homeoffice muss berücksichtigt werden, um welche Betriebe in welchen Branchen und um welche Mitarbeiter eines Unternehmens es (nicht) geht.

Da ist man doch dankbar, wenn man einige gleichsam hoch offizielle Zahlen geliefert bekommt. Das hat das Statistische Bundesamt für uns gemacht: Ein Viertel aller Erwerbstätigen arbeitete 2021 im Homeoffice, so ist die Meldung überschrieben. 2021 »haben so viele Menschen wie noch nie von zu Hause gearbeitet. 24,8 % aller Erwerbstätigen in Deutschland waren im Jahr 2021 zumindest gelegentlich im sogenannten Homeoffice … Für 10,0 % der Berufstätigen waren die eigenen vier Wände sogar an jedem Arbeitstag das Büro. Corona-Maßnahmen wie die im Früh- und Spätjahr 2021 geltende Homeoffice-Pflicht haben dazu geführt, dass sich der Anteil gegenüber dem Vor-Corona-Niveau fast verdoppelt hat: Im Jahr 2019 hatten noch 12,8 % der Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 21,0 %.«

Mindestlöhne in Europa im Jahr 2022 – sowie die Frage, ob und wie man in inflationären Zeiten wie diesen angemessene Mindestlöhne sicherstellen kann

Eurofound, die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der EU mit Sitz im irischen Dublin, hat den jährlichen Bericht über die Mindestlöhne in Europa für das Jahr 2022 veröffentlicht:

➔ Eurofound (2022): Minimum wages in 2022: Annual review, Luxembourg 2022

Nach einer zurückhaltenden Anpassungsrunde der Mindestlöhne für 2021 wurden die Nominalsätze für 2022 deutlich angehoben, da die negativen Folgen der Pandemie nachließen und sich die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte erholten. In diesem Zusammenhang haben 20 der 21 EU-Mitgliedstaaten mit gesetzlichen Mindestlöhnen ihre Sätze erhöht. In den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten war ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen, während der größte Anstieg in Deutschland erfolgte. Unter Berücksichtigung der Inflation stiegen die Mindestlöhne real jedoch nur in sechs Mitgliedstaaten.

Setzt sich der derzeitige Inflationstrend fort, werden die Mindestlöhne im Jahr 2022 in kaum einem Land real steigen. Erhebliche Einbußen bei der Kaufkraft von Mindestlohnempfängern dürften das Bild prägen, sofern das Problem nicht im Laufe des Jahres durch politische Änderungen angegangen wird. Die Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen und die entsprechenden Rechtsvorschriften in der EU sind im Großen und Ganzen unverändert geblieben oder wurden für 2022 nur geringfügig angepasst.

Das EU-Parlament hat „sozialpolitische Geschichte in Europa“ geschrieben: Eine neue Richtlinie zu „angemessenen“ Mindestlöhnen und zur Tarifbindung

Das Europaparlament und der Ministerrat, das Gremium der Mitgliedstaaten, haben sich auf eine (umstrittene) EU-Richtlinie zu Mindestlöhnen und Tarifbindung geeinigt. »Der CDU-Abgeordnete Dennis Radtke, einer von zwei Verhandlungsführern des Parlaments, sagte in Straßburg, damit „schreiben wir sozialpolitische Geschichte in Europa“«, so Björn Finke in seinem Artikel Brüssel will Gewerkschaften in Deutschland stärken – und anderswo. Die überschwänglich daherkommende Einordnung der neuen Richtlinie durch den Abgeordneten Dennis Radtke muss richtig verstanden werden vor dem Hintergrund, dass – eigentlich – die europäische Ebene wenig Befugnisse in der Sozialpolitik hat. Normalerweise reklamieren die Mitgliedsstaaten dieses Politikfeld für sich und verweigern sich einer wie auch immer gearteten europäischen Regulierung. Und wenn die EU-Ebene dann mal tätig wird, dann gibt es viele Blockierer und man muss mit langen Zeiträumen rechnen (generell dazu die Beiträge zur EU-Sozialpolitik, die in den vergangenen Jahren in diesem Blog veröffentlicht wurden).

Den Entwurf für die neue Richtlinie hat die EU-Kommission bereits im Herbst 2020 vorgelegt. Und in der Zwischenzeit gab es eine Menge Querschüsse aus einzelnen Mitgliedsstaaten, von den üblichen Blockade- und Verwässerungsaktionen der Lobbyisten abgesehen. Und noch sind die lange Zeit nassen Tücher auch noch nicht wirklich trocken, denn die Arbeits- und Sozialminister der Mitgliedstaaten müssen dem gefundenen Kompromiss bei einem Treffen in Luxemburg noch zustimmen.

Einige Workaholics sind unter uns. Eine Abschätzung der Verbreitung von suchthaftem Arbeiten in Deutschland

Und schon sind wir mittendrin in einem scheinbaren Generationenkonflikt, wenn wir sowas zu lesen lesen bekommen: »Viele junge Menschen verweigern sich der 40-Stunden-Woche. Manch einer hält uns deshalb für vergnügungssüchtig. Dabei wehren wir uns lediglich gegen eine Arbeitsmoral, die krank macht«, schreibt Lea Schönborn unter der Überschrift Teilzeit ist nicht gleich Aperol-Zeit. Sie zählt sich zu dieser „Generation Z“, also den nach 1995 Geborenen. Denen eile, so die Autorin, »auf dem Arbeitsmarkt der Ruf voraus, sich vor allem um ihre Work-Life-Balance zu sorgen.« Und sie zitiert: »Studien belegen: Der jungen Generation ist freie Zeit mindestens genauso wichtig wie Erfolg im Job, die Work-Life-Balance hat bei der Wahl eines Arbeitgebers einen hohen Stellenwert … Jugendliche wollen ungern Überstunden für die Karriere ableisten und genauso wenig am Wochenende arbeiten – sogar, wenn sie dafür einen entsprechenden Ausgleich bekommen würden. Und ja, auch Teilzeit finden viele von uns attraktiv.« Aber, so Schönborn, das bedeute nicht, dass man faul sei, sondern: »Stattdessen heißt es einfach nur, dass wir unser Wohlbefinden priorisieren – bevor es zu spät ist.« Sie schreibt dann weiter von einem angeblichen „Missverständnis zwischen den Generationen“.