Während Deutschland noch auf den Beginn von irgendwelchen Koalitionsverhandlungen wartet und darüber nachdenken kann, welche Vorteile eine regierungslose Zeit hat (beispielsweise keine halbgaren oder sogar das bestehende Durcheinander potenzierende sozialpolitische Gesetzgebung erdulden zu müssen), haben die Nachbarn in Österreich nicht nur nach uns gewählt, sondern mittlerweile auch eine neue Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ bekommen. Wobei die alte Tante ÖVP für den Wahlkampf kurzerhand in „Liste Sebastian Kurz“ umgespritzt wurde und jetzt als „Neue Volkspartei“ firmiert. Namen werden halt immer beliebiger und auf das reduziert, was sie sind: Marketing-Instrumente. Nun soll es in diesem Beitrag nicht um eine generelle Einordnung der seit dem 18. Dezember 2017 im Amt befindlichen neuen Bundesregierung gehen, die von vielen Beobachtern vor allem angesichts der Regierungsbeteiligung der FPÖ mehr als kritisch gesehen wird. Sondern hier soll es um die Frage gehen, ob und in welcher Form die Österreicher ein Modell aus Deutschland importieren, dass hier bei uns mehr als umstritten ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Anders gesagt: Ist die österreichische Sozialpolitik auf dem Weg in einen Hartz IV-Staat?

Sozialhilfe

Die „Pflegemafia“ … und ihre Verarbeitung durch die Rechtsprechung am Beispiel von tatbeteiligten Pflegebedürftigen

Im Frühjahr 2016 rauschte das ein paar Tage durch die Medienlandschaft – „Pflegemafia“ konnte man da lesen, sogar von einer „russischen“ Pflegemafia auf deutschem Boden war die Rede. Auslöser der damaligen Beschäftigung mit einer besonderen Ausprägung des Abrechnungsbetrugs im Bereich der ambulanten Pflege war der Beitrag So funktioniert der Milliarden-Betrug der Pflege-Mafia von Dirk Banse und Anette Dowideit. Das wurde auch in diesem Blog aufgegriffen: Eine russische Pflegemafia inmitten unseres Landes? Über milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen Pflegedienste und politische Reflexe, so ist der Beitrag vom 18. April 2016 überschrieben. »Ambulante Pflege ist ein lukrativer Markt, auf dem sich viele dubiose Anbieter tummeln. Seit Jahren gibt es Berichte über osteuropäische Firmen, die Kranken- und Pflegekassen abzocken, indem sie Senioren als Pflegefälle ausgeben, die in Wahrheit noch rüstig sind«, so hatten das Banse und Dowideit formuliert. Ute Krogull hat das kurze Zeit später in ihrem Artikel Die schmutzigen Geschäfte der Pflegemafia aufgegriffen: »Es gibt ein System des organisierten Betrugs, in das angeblich sogar Ärzte verwickelt sind. Viele wissen davon. Doch keiner kommt dagegen an, wie das Beispiel Augsburg zeigt.«

Branchenkenner sprechen von einem „riesigen grauen Markt in einem abgeschotteten System“. Wie funktioniert das? Krugall beschreibt das in ihrem Artikel so:

»Dienste kreuzen – teilweise in Absprache mit Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen – Leistungen auf den Abrechnungsbögen an, die nie erbracht wurden. Menschen werden instruiert, sich gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen, der die Pflegestufe vergibt, hinfälliger zu stellen, als sie sind. Hilfskräfte übernehmen Aufgaben von Fachkräften. Überschüsse aus dem Betrugsgeschäft teilt man sich, macht Gegengeschäfte oder stellt Angehörige pro forma als Pfleger an – ohne dass sie einen Finger rühren.«

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch in Augsburg gegen einen Pflegedienst. Dieser soll in über 600 Fällen betrügerische Abrechnungen erstellt und so in vier Jahren über 200.000 Euro ergaunert haben. Krugall hat natürlich die naheliegende Frage gestellt: Warum fällt das – wenn es denn so weit verbreitet sei – so selten auf?

»Eckard Rasehorn, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Augsburg-Stadt, sagt: „Kassen und Sozialhilfeträger können nichts beweisen.“ Was passiert, ist offensichtlich hochprofessionell organisiert und spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Und das in einer regelrechten Parallelgesellschaft, die gegen „den Staat“ zusammenhält. Klaus Kneißl, Sozialplaner beim Augsburger Sozialreferat, sagt: „Der Nachweis ist wahnsinnig schwer zu führen.“ Möglich sei es nur bei besonders dreisten Fällen. Wenn zum Beispiel das Sozialamt, das für Patienten ohne Versicherung die Kosten übernimmt, eine Rechnung aus dem Krakenhaus erhält – und parallel die Forderung eines Dienstes, der den Menschen angeblich zur selben Zeit zu Hause gepflegt hat.«

Und immer wieder wurde damals von einer „russischen“ Pflegemafia gesprochen, eine etwas ungenaue Formulierung, aber auch in Augsburg war (ist?) das relevant, was man diesen Erläuterungen entnehmen kann:

»Die russische Parallelgesellschaft ist in Augsburg immer wieder Thema. 25.000 der 284.000 Bürger haben Wurzeln in postsowjetischen Staaten. Es gibt ein ganzes System von Geschäften, Dienstleistungsunternehmen, Pflegediensten und Ärzten. Kneißl schätzt, dass mindestens zehn der 50 Augsburger Sozialstationen in russischer Hand sind. Teilweise sind sie erkennbar an typischen Namen aus dem Sprachraum, gerne Frauenvornamen oder mythologische Figuren. Großteils sind sie auf russischsprachige Klienten spezialisiert, das Personal ist oft schlecht bezahlt und spricht teilweise kaum Deutsch.«

Man muss allerdings anmerken, dass die betrügerischen Aktivitäten im vergangenen Jahr kein wirklich neues Phänomen waren, bereits 2011 gab es Diskussionen darüber anlässlich von Vorgängen in Berlin. Dort ging es um „normale“ Pflege im häuslichen Kontext, Im vergangenen Jahr hingegen wurde vor allem die Expansion des betrügerischen Pflegemodells auf „lukrative“ Beatmungspatienten beklagt.

Es ging also um einen Betrug der Sozialsysteme mit Schwerstkranken, die rund um die Uhr Betreuung brauchen und aus Sicht der Kriminellen deutlich lukrativer sind. Mit ihnen lassen sich pro Monat bis zu 15.000 Euro illegal abzweigen.

Aber auch hier wieder stoßen wir auf das gleiche Muster wie bei der „normalen“ häuslichen Pflege. So wurde im vergangenen Jahr berichtet und beklagt: „Patienten und Angehörige wirken häufig an den Betrugshandlungen mit“, so ein Ermittler aus Nordrhein-Westfalen. „Dafür erhalten sie einen Teil der Beute.“

Das stellt sich nicht nur dem einen oder anderen die Frage, was eigentlich mit diesen Beteiligten des betrügerischen Handelns passiert, wenn denn Fälle tatsächlich ans Tageslicht gezogen werden können. Dazu konnte man beispielsweise am 2. November 2016 lesen: »Kooperieren Pflegemafia und Patienten, kommt das dem Staat teuer zu stehen. Das Sozialgericht Berlin hat nun entschieden: Ein Amt darf betrügerischen Sozialhilfeempfängern die Leistung kürzen«, berichtete Matthias Wallenfels in seinem Artikel Amt darf Rentnerin Sozialhilfe kürzen: Das Sozialamt darf die Sozialhilfe einer Pflegebedürftigen rückwirkend um Geldbeträge kürzen, die diese von einem kriminellen Pflegedienst als Kick-Back für ihr Mitwirken beim Abrechnungsbetrug erhalten hat, so das Sozialgericht Berlin. Und die daraus folgenden Rückforderungen darf das Sozialamt durch Anrechnung auf die laufende Grundsicherung sofort durchsetzen.

Was genau ist passiert und auf welcher Grundlage hat das Sozialgericht seine Entscheidung (S 145 SO 1411/16 ER) getroffen? Schauen wir uns den geschilderten Sachverhalt genauer an:

»Im konkreten Fall stand ein Berliner Pflegedienst im Fokus der Staatsanwaltschaft. Sichergestellte Kassenbücher und Dienstpläne begründen laut SG den Verdacht, dass hier rund 300 Patienten in den Abrechnungsbetrug verwickelt waren.

Die 1949 geborene Klägerin beziehe vom Sozialamt Steglitz-Zehlendorf, seit Jahren Grundsicherung im Alter. Zugleich sei sie Patientin des beanstandeten Pflegedienstes.

Mit Bescheid vom 11. August 2016 habe das Sozialamt sämtliche Bescheide zurückgenommen, mit denen der Antragstellerin Sozialleistungen für den Zeitraum November 2014 bis Februar 2015 bewilligt worden waren.

Die Antragstellerin habe in diesem Zeitraum für ihre Mitwirkung am Abrechnungsbetrug des Pflegedienstes ein Einkommen aus Kick-Back-Zahlungen zwischen 245 und 336 Euro monatlich erzielt. Dadurch sei ihre Hilfebedürftigkeit entsprechend verringert worden.«

1.125 Euro zu viel gezahlte Sozialhilfe seien zurückzuzahlen. Zur Begleichung der Erstattungsforderung werde die laufende Grundsicherung ab sofort um monatlich 73 Euro gekürzt, so das zuständige Sozialamt – und dagegen hatte die Betroffene Klage beim Sozialgericht eingelegt, die von diesem zurückgewiesen wurde (vgl. dazu auch Sozialgericht Berlin: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Sozialgericht bestätigt Linie der Sozialämter, 02.11.2016). Darin erfahren wir zu den Gründen für die Ablehnung der Klage seitens des Berliner Sozialgerichts:

»Die Anrechnung der „Kick-Back-Zahlungen“ als Einkommen und die darauf gestützte Rückforderung von Sozialleistungen seien nicht zu beanstanden. Laut den von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Kassenbüchern habe die Antragstellerin über die Jahre von dem Pflegedienst insgesamt sogar Zahlungen in Höhe von 12.064 Euro erhalten. An der Richtigkeit der Kassenbücher habe das Gericht keine Zweifel. Offensichtlich habe der Pflegedienst derartige Unterlagen führen müssen, um angesichts von rund 300 am Betrugssystem beteiligten Patienten den Überblick über seine „Wirtschaftlichkeit“ zu behalten. Die Kassenbücher würden durch die ebenfalls beschlagnahmten Dienstpläne bestätigt.

Die Einwände der Antragstellerin seien in keiner Weise nachvollziehbar. Die Antragstellerin habe nämlich Nachweise über tägliche Pflege unterschrieben, obwohl sie laut Abschlussbericht des Landeskriminalamtes überhaupt nicht gepflegt worden sei. Die Unzuverlässigkeit des Pflegedienstes sei dem Gericht im übrigen aufgrund einer Vielzahl weiterer Verfahren bereits bekannt.«

Das Sozialgericht betonte auch das Vorliegen ein überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Rückforderung, u.a. mit Hinweis darauf, angesichts »des Ausmaßes des Leistungsbetrugs mit einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro sei auch aus generalpräventiven Gründen eine sofortige Reaktion des Sozialhilfeträgers erforderlich.«

Das Vorgehen diene dem Schutze des Sozialversicherungssystems und der Gesamtheit der Steuerzahler.

Eigentlich nachvollziehbar. Aber dann stoßen wir bereits in der Pressemitteilung des Sozialgerichts am Ende nach dem Hinweis, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, weil Beschwerdemöglichkeit beim Landessozialgericht bestehen würde, auf diesen Passus, bei dem der Nicht-Jurist zwei- oder mehrmals hinschauen muss:

»Der Beschluss gibt die überwiegende Rechtsauffassung am Sozialgericht wieder. Eine abweichende Auffassung hat die 146. Kammer vertreten (Beschluss vom 21. Oktober 2016 – S 146 SO 1487/16 ER). Die 146. Kammer hält den vom Sozialamt gewählten Weg, Einkommen aus Straftaten auf erhaltene Sozialhilfe anzurechnen, aus dogmatischen Gründen für falsch. Es sei inkonsequent, Gewinne aus kriminellen Handlungen auf die Sozialhilfe anzurechnen, denn Hilfeempfänger dürften grundsätzlich nicht auf Einnahmequellen verwiesen werden, die von der Rechtsordnung missbilligt werden.«

Offensichtlich muss diese Unstimmigkeit auf der nächst höheren Instanzenebene geklärt werden. Genau das ist mittlerweile passiert, mit diesem Ergebnis: Keine Sozialhilfekürzung wegen Pflegebetrugs: »Pflegebedürftigen, die sich am Pflegebetrug beteiligt haben, darf die Sozialhilfe dennoch nicht die Leistungen für den täglichen Lebensunterhalt kürzen. Sogenannte Kick-back-Zahlungen, die Pflegebedürftige für ihre Unterschrift unter nicht erbrachte Leistungen erhalten haben, sind kein „Einkommen“ das auf die Sozialhilfeleistungen angerechnet werden kann, entschieden zwei Senate des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg in Potsdam. Sie hoben damit gegenteilige Eilentscheidungen des Sozialgerichts Berlin auf. Das Sozialamt könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen.«

Die Pressemitteilung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 2. Februar 2017 ist so überschrieben: Leistungskürzungen wegen Pflegebetrugs – Landessozialgericht bremst Sozialämter. Auch beim LSG haben sich gleich zwei Senate mit der Materie parallel beschäftigt, denn dort sind zwei Senate (bestehend aus jeweils drei Berufsrichtern) mit der Sparte der Sozialhilfe befasst. Beide Senate haben übereinstimmend entschieden, dass die Sozialämter die „sofortige Vollziehung“ ihrer Bescheide nicht anordnen durften. Unterschiede gab es nur in der Begründung:

- Der 15. Senat hat die Rechtsfrage, ob Kick-Back-Zahlungen Einkommen im Rechtssinne seien, ausdrücklich offen gelassen (Beschluss vom 21. Dezember 2016, L 15 SO 301/16 B ER, rechtskräftig). Allerdings sei der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen nicht hinreichend belegt, denn hierfür spreche einzig ein Eintrag in einem Kassenbuch des Pflegedienstes. Umgekehrt sei z.B. nicht erwiesen, dass die Antragstellerin Pflegeleistungen in einem geringeren als mit der Pflegekasse abgerechneten Umfange erhalten habe.

- Der 23. Senat hat offen gelassen, ob der Erhalt von Kick-Back-Zahlungen erwiesen sei und entschieden (z.B. Beschluss vom 9. Januar 2017, L 23 SO 327/16 B ER, rechtskräftig), dass Kick-Back-Zahlungen als Gewinne aus begangenen Straftaten kein „Einkommen“ im Sinne des Sozialhilferechts darstellten. Ein solcher Zufluss an Geld stamme aus einem gemeinschaftlich begangenen Betrug und sei von vornherein mit einer Rückzahlungspflicht belastet. Eine Behörde könne nicht verlangen, Einkünfte aus strafbaren Handlungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts einzusetzen, um so den Anspruch auf staatliche Sozialleistungen zu mindern.

Der entscheidende Punkt ist natürlich die Argumentation des 23. Senats hinsichtlich einer Nich-Anrechenbarkeit des gemeinsam erwirtschafteten Profits durch das betrügerische Handeln, da es „kein Einkommen“ sei. Sollte sich diese Linie im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann wird damit ein – nun ja – irritierendes Signal ausgesendet, denn dass man das Mitwirken der Betroffenen bzw. ihrer Angehörigen braucht, um richtig abzuzocken, ist wohl mehr als offensichtlich.

Zugleich lehrt uns dieser Ausflug in die Tiefen und Untiefen der Sozialrechtsprechung, dass das Aufdecken von Missbrauch das eine ist, das andere hingegen die sich über sehr lange Zeit hinziehende juristische Aufarbeitung mit teilweise mehr als bedenkenswerten Ergebnissen. In der Zwischenzeit könnte der Rubel weiter gerollt sein, was man natürlich nur vermuten kann.

Die EU zwischen Personenfreizügigkeit und Wohlstandsgefälle. Europäische und deutsche Regulierungsversuche bei der sozialen Sicherheit

Man braucht gar nicht nach Großbritannien schauen, wenn es um die konfliktauslösende Dimension einer der vier Grundfreiheiten innerhalb der EU geht – neben dem freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital gibt es die Personenfreizügigkeit. Deren Beschränkung aufgrund tatsächlicher oder nur vermuteter „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ war ein ganz entscheidender Antreiber für die Brexit-Befürworter. Das ist aber in anderen Mitgliedsstaaten der EU auch so.

In Deutschland wird der Topos von der „Armutszuwanderung“ oder dem „Missbrauch“ der höheren Sozialleistungen dich Zuwanderer aus ärmeren EU-Staaten seit Jahren durch die politische Arena gejagt. Immer wieder wird dann bei uns von „den“ Rumänen oder „den“ Bulgaren gesprochen, deren Migration in „das“ reiche Deutschland als Problem ausgemalt wird. Frontrunner in dieser Debatte war immer schon Hans-Werner Sinn, der mittlerweile ehemalige Chef des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. So kann man nur als Beispiel von vielen dem folgenden Artikel über einen öffentlichen Auftritt von Sinn im badischen Freiburg entnehmen: »Auf die EU-Bürger bezogen sollten rumänische Zuwanderer nur Sozialleistungen in der Höhe ihres Heimatlandes erhalten oder bis zu der Grenze, wie sie in Deutschland Steuern gezahlt haben. Das solle dem „Sozialtourismus“ bremsen. Tatsächlich beziehen in dieser Region die meisten Zuwanderer aus Rumänien, die Hartz IV kriegen, diese Sozialleistung zusätzlich zu einem Erwerbseinkommen – weil ihre Löhne niedrig sind und Kinder mitzuversorgen sind.« So Ronny Gert Bürckholdt in Ökonom Hans-Werner Sinn betont seine nationalliberalen Positionen. Sinn taucht immer wieder mit seinen Positionen in der Debatte auf und auch die Kritiker arbeiten sich gerne an seinen Thesen ab.

So beispielsweise Oliviero Angeli, der Politische Theorie an der Technischen Universität Dresden lehrt und vor allem zu den Themen Einwanderung und Integration forscht. In seinem Artikel Die sechs großen Irrtümer in der Migrationsdebatte rekurriert er direkt auf Sinn, in dem er unter dem Punkt „Irrtum Nr. 5: Die Einwanderer kommen wegen des Kindergeldes und anderer Sozialleistungen hierher“ schreibt:

»“Wenn Migranten nur erschwert oder nach längerer Verzögerung Zugang zum steuerfinanzierten Sozialsystem erhalten, ist der Anreiz zu kommen unter den gering Qualifizierten sicherlich geringer.“ Das Zitat stammt vom Ökonomen und ehemaligen Ifo-Chef Hans-Werner Sinn („FAZ“ vom 3.1.2015). Es suggeriert, dass gering Qualifizierte ungern in Länder einwandern, in denen sie keine Sozialleistungen erhalten. So zu denken ist weit verbreitet – und trotzdem grundfalsch. Für die meisten Einwanderer ist vor allem eines wichtig: höhere Löhne.«

Die Frage des Kindergeldbezugs für EU-Ausländer, die in Deutschland arbeiten, deren Kinder aber in ihrem Heimatland verblieben sind, ist ja gerade in Deutschland ein heftig diskutiertes Thema – vgl. dazu den Beitrag Kein deutsches Kindergeld mehr für EU-Ausländer, die hier und deren Kinder dort sind? Zur Ambivalenz einer (nicht-)populistischen Forderung vom 19. Dezember 2016.

Aber es geht um weit mehr als um das Kindergeld. Sozialhilfen für Zuwanderer müssen abgebaut werden, fordert der Chefvolkswirt des Finanzministeriums, Ludger Schuknecht, in einem Gastbeitrag für die FAZ unter der Überschrift Fehlanreize für EU-Zuwanderer. Er benennt die Ambivalenz der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU so:

»Ohne Handwerker aus Osteuropa, den berühmten „Polish plumber“, würde man nicht nur in England häufig kaum so gemütlich wohnen.Auf der anderen Seite klagen viele Menschen über die Herausforderungen, die sich eben auch aus der großen Zahl von Menschen ergibt, die die Freizügigkeit in Europa nutzen. Zuwanderung trifft auf einen Mangel an preiswertem Wohnraum, auf unvorbereitete Schulen und Gesundheitssysteme und auf Bürger, die die Konkurrenz im Arbeitsmarkt spüren, vor allem die gering Qualifizierten. Dann heißt es rasch vereinfachend, die Freizügigkeit sei schuld.«

Dann kommt Schiknecht zum Punkt: » In Deutschland wie auch anderswo wird die Zuwanderung erheblich subventioniert. Das schafft Fehlanreize. Darüber muss man sachlich diskutieren. In Deutschland sind die Leistungen aus Hartz IV höher als der durchschnittliche Verdienst in vielen europäischen Ländern. Bei Zuwanderern von außerhalb der EU ist das Missverhältnis oft noch viel größer. Zuwanderer sind „Unternehmer“, die ihr Leben verbessern wollen. Sie nutzen die Chancen, die sich bieten.« Im geht es darum „die Fehlanreize durch subventionsgetriebene Zuwanderung“ zu verringern. Wie man das schaffen könnte?

»Für Zuwanderer aus der EU würde bei Sozialleistungen wie Hartz IV für fünf Jahre eine Art „Heimatlandprinzip“ gelten, wobei der Bedarf dann nicht in Deutschland, sondern zu Hause angemeldet werden müsste.«

Für den Sozialpolitiker ist dieser Ansatz nun wirklich nichts Neues – das „Territorialprinzip“ hat das mittelalterliche Armenwesen dominiert (praktisch dann in der Überlebensökonomie der Menschen „ergänzt“ um die Bettelei aufgrund der ausschließenden Effekte des Prinzips).

Nun muss man sich klar machen, worin der radikale Schritt bestehen würde, wenn man dem Vorschlag folgend vorgehen würde: Es geht hier offensichtlich auch um Ansprüche für EU-Zuwanderer in einem Mitgliedsstaat, die dort arbeiten, nicht nur – das war und ist der bisherige Fokus der Debatte und auch der aktuellen Gesetzgebung – um Zuwanderer, die gar keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder einwandern, um eine Arbeit zu suchen, aber über keine Existenzsicherung verfügen. Es ist wichtig, diese beiden Ebenen erst einmal auseinanderzuhalten, obgleich sie natürlich miteinander verbunden sind.

Im Mittelpunkt der Personenfreizügigkeitsregelung einer EU, die entstanden ist aus einer Wirtschaftsgemeinschaft und immer noch einen klaren Schwerpunkt darauf hat, steht die Arbeitnehmer-Freizügigkeit. Nunmehr versucht die EU-Kommission zu reagieren auf die immer stärker werdenden Vorbehalte in einzelnen Mitgliedsstaaten und sie bemüht sich, Aktivitäten gegen einen „Sozialmissbrauch“ zu demonstrieren, um Druck aus dem Kessel zu nehmen.

In diesem Kontext hat sie nun Vorschläge für regulatorische Änderungen vorgelegt, die man diesem Verordnungsungetüm entnehmen kann:

European Commission: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland). COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD), Strasbourg, 13.12.2016

»Danach können die Mitgliedstaaten künftig festlegen, dass ausländische EU-Bürger erst dann Anspruch auf Arbeitslosengeld des betreffenden Landes haben, wenn sie dort mindestens drei Monate gearbeitet haben. Arbeitssuchende sollen künftig ihre Arbeitslosenleistungen für mindestens sechs Monate exportieren können – statt der bisher geltenden drei Monate.«

Offensichtlich glaubt man dadurch, dieses ambitionierte Dreier-Ziel erreichen zu können: „Die Freizügigkeit wird gewahrt, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden geschützt und gleichzeitig die Instrumente gegen potenziellen Missbrauch gestärkt“, so wird die Sozialkommissarin Marianne Thyssen zitiert.

»Laut EU-Kommission hatten zuletzt 42 Prozent der EU-Ausländer, die Arbeitslosenunterstützung erhielten, weniger als drei Monate im Zielland gearbeitet. Wer künftig wegen zu kurzer Arbeitsdauer keinen Anspruch mehr auf das häufig höhere Arbeitslosengeld des Ziellandes hat, erhält die Arbeitslosenunterstützung aus seinem Heimatland«, so Christoph B. Schiltz in seinem Artikel So will Brüssel jetzt den Sozialmissbrauch bekämpfen.

Die Kommission äußert sich auch explizit zu diesem Punkt, der angesprochenen zweiten Ebene: Zugang nicht Erwerbstätiger zu Sozialleistungen. Hier sind die Vorgaben deutlich restriktiver:

»Ausgehend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird im Vorschlag geklärt, dass die Mitgliedstaaten beschließen können, mobilen Personen, die nicht erwerbstätig sind – die also weder arbeiten, noch aktiv Arbeit suchen und sich nicht legal im betreffenden Mitgliedstaat aufhalten – keine Sozialleistungen zu gewähren. Nicht erwerbstätige Bürger/innen dürfen sich nur dann legal in einem Mitgliedstaat aufhalten, wenn sie über ausreichende Existenzmittel verfügen und umfassend krankenversichert sind.«

Das nun leitet über zur aktuellen Gesetzgebung in Deutschland. Denn dort ist man in diesem Bereich – aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. dazu beispielsweise den Beitrag Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber: Der EuGH gegen Sozialleistungen für EU-Bürger in anderen EU-Staaten, das BSG teilweise dafür, andere Sozialgerichte gegen das BSG vom 25. Februar 2016) – tätig geworden. Letztendlich handelt es sich um eine Korrektur der vorliegenden Rechtsprechung des BSG, deren Problem für den Gesetzgeber darin besteht, dass das BSG den Betroffenen, die rechtskonform von SGB II-Leistungen ausgeschlossen werden können, Leistungen nach dem SGB XII im Ermessenswege zugesprochen hat. Bei einem verfestigten Aufenthalt, den das BSG im Regelfall nach sechs Monaten annimmt, soll das Ermessen jedoch auf null reduziert sein, so dass für die Betroffenen so gut wie immer ein Anspruch besteht. Dieses „Schlupfloch“ hat man geschlossen.

Dazu hat die Bundesregierung dieses mittlerweile auch verabschiedete Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gebracht:

Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, BT-Drs. 18/10211 vom 07.11.2016) sowie Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, BT-Drs. 18/10518 vom 30.11.2016.

Und wie sieht nun die in Berlin gefundene Lösung des Problems aus? Dazu aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 18/10211 vom 07.11.2016):

»Die Leistungsausschlüsse im SGB II werden ergänzt und es wird klargestellt, dass Personen ohne materielles Aufenthaltsrecht aus dem Freizügigkeitsgesetz/EU ebenso wie Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die ihr Aufenthaltsrecht nur aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ableiten, von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind. Für Personen, die als Arbeitnehmer, Selbständige oder aufgrund des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen, erfolgt keine Änderung, sie sind weiterhin (ergänzend) leistungsberechtigt. Im SGB XII werden die Leistungsausschlüsse denjenigen im SGB II angepasst. Daneben wird im SGB XII ein Anspruch für einen Zeitraum von einem Monat geschaffen, mit der Möglichkeit, darlehensweise die Kosten für ein Rückfahrticket zu übernehmen. Außerdem wird im SGB II und im SGB XII ein Leistungsanspruch nach eingetretener Verfestigung des Aufenthaltes geschaffen, die nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland angenommen wird. Diese Leistungen erfolgen dabei über die unionsrechtlichen Vorgaben hinaus.«

Alles klar? Man kann das so zusammenfassen: Mit dem Gesetzentwurf ändert sich (vorerst, also durch diese Gesetzesänderungen) nichts für die Fälle, wo jemand hier erwerbstätig war/ist und daraus Leistungsansprüche, beispielsweise aufstockende Grundsicherungsleistungen, ableiten kann. Es geht um die anderen Fälle, bei denen das BSG wie erwähnt nach sechs Monaten „verfestigten“ Aufenthalt einen Sozialhilfeanspruch statuiert hat – eine Entscheidung, die übrigens nicht nur aus den Reihen der Sozialgerichte heftig kritisiert wurde („verfassungsrechtlich nicht haltbar“ beispielsweise seitens des Berliner Sozialgerichts), sondern die auch logisch eine Menge Fragezeichen in den Raum gestellt hat (vgl. dazu den Beitrag Die Angst der Kommunen vor einem weiteren Ausgabenschub und zugleich grundsätzliche Fragen an eine Bypass-Auffangfunktion der Sozialhilfe nach SGB XII vom 6. Dezember 2015).

Die meisten Akteure im politischen Raum unterstützen diese Regelung der Bundesregierung, nur wenige kritische Stimmen waren in diesem Zusammenhang zu vernehmen. Stellvertretend für die Gruppe der Kritiker sei auf die Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung verwiesen. Nach deren Auffassung verstoßen die geplanten Regelungen gegen Unionsrecht und gegen das Grundgesetz. »Schwerer als dieser verfassungs- und unionsrechtliche Befund wiegen die zu prognostizierenden Auswirkungen auf unsere Verfassungsrealität. Die Entscheidung, unerwünschten Unionsbürger_innen für eine sehr lange Zeit das soziale Existenzminimum zu verweigern widerspricht den Geboten der Mitmenschlichkeit.« Darüber hinaus werde das Gesetz neue Rechtsunsicherheit schaffen. Dabei wird in der Stellungnahme vermutet, dass es Widerstände geben wird in den sozialgerichtlichen Instanzen dergestalt, »dass die Gewährung minimaler Sozialleistungen an alle längerfristig hier lebenden Menschen nicht nur moralisch, sondern auch verfassungsrechtlich geboten ist. Entsprechend werden viele Sozial- und Landessozialgerichte im Rahmen von Eilverfahren wie bisher Leistungen gewähren, bis eine erneute Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und eine erstmalige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage vorliegen.«

Und die Neue Richtervereinigung spricht die eigentliche Zielgruppe des Gesetzes an: »Das Gesetz wendet sich vorwiegend gegen Sinti und Roma aus Rumänien und Bulgarien, deren Anwesenheit in unreflektierter Tradition als besonders unerwünscht gilt. Die Situation dieser Menschen ihren Herkunftsländern ist vielfach von einem so krassen Elend geprägt, dass es nicht gelingen wird, ihre Lage in Deutschland im Vergleich dazu schlechter zu gestalten.« Und: »Schwerer Schaden droht dem Arbeits- und Sozialrecht. Die Regelung schafft eine Gruppe moderner Sklaven, die alle Arbeitsbedingungen und jedes Lohnniveau akzeptieren müssen, um hier zu überleben. Dies erhöht den Druck auf diejenigen, die zur Zeit regulären Beschäftigungen im untersten Qualifikations- und Einkommensbereich nachgehen.«

Die kritische Bilanz am Ende der Stellungnahme ist mehr als deutlich:

»Die Regelung legt Axt an das Fundament unserer Verfassungs- und Gesellschaftsordnung. Nach dem einleuchtenden Verständnis des Bundesverfassungsgerichts wurzeln existenzsichernde Leistungen unmittelbar in der Menschenwürde. Bisher galt, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft dasselbe Recht auf ein Leben in Würde in sich trägt. Die Neuregelung ersetzt diese tragende Prinzip durch sozialrechtliche Apartheid. Die Folgen für die deutsche Gesellschaft sind unabsehbar.«

Aber diese Einwände sind am Gesetzgeber abgeprallt. Und im kommunalen Raum, natürlich vor allem dort, wo man mit „Armutszuwanderung“ besonders konfrontiert ist, also beispielsweise in den Ruhrgebietsstädten, sind die Erwartungen hoch, die mit der Neuregelung verknüpft werden: »Ein neues Bundesgesetz soll Sozialleistungen für EU-Ausländer einschränken. Die Stadt Essen hofft hier auf Millionen-Einsparungen«, kann man diesem Artikel von Christina Wandt entnehmen: Stadt Essen will Sozialleistung-Tourismus stoppen. Der Gesetzgeber will damit sogenannten Sozial-Tourismus verhindern; also dass sich hier Menschen niederlassen, die weder arbeiten noch einer selbständigen Tätigkeit nachgehen. „Wir müssen das Tor an dieser Stelle schließen“, wird der Essener Sozialdezernent Peter Ränzel zitiert (was zugleich nochmals darauf verweist, dass die Regelungen eben nur für eine Untergruppe der Zuwanderer gilt und nicht für die, die einen Fuß im Arbeitsmarkt haben, so fragwürdig der auch sein mag).

Die praktischen Auswirkungen dieser – vor allem im Kategoriesystem der politischen Psychologie zu verstehenden – Gesetzgebung werden überschaubar bleiben. Aber die nächste Stufe steht schon vor der Tür – das wäre dann die gesetzgeberische Erfassung und partielle Exklusion derjenigen, die hier in welcher Form auch immer erwerbstätig sind. Denn Sinn & Co. beziehen sich auf diese Personen, die vom nunmehr verabschiedeten „Unionsbürgerausschlussgesetz“ (noch) gar nicht betroffen sind und die beschriebenen Vorschläge der EU-Kommission versuchen eine Antwort auf den in vielen EU-Staaten ansteigenden Druck zu geben, auch hier einschränkender tätig werden zu können.

Schrottimmobilien inmitten mehrdimensionaler Geschäftsmodelle rund um die Armut, mit Zuwanderern und – auch – durch Zuwanderer

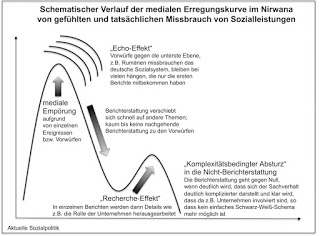

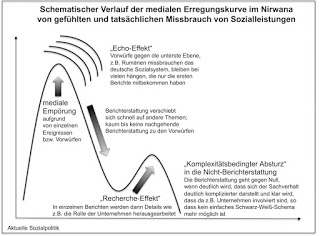

Wenn es Themen in die Politikmagazine des öffentlich-rechtlichen Fernsehens schaffen, dann meistens nicht, weil die dort schaffenden Redaktionen exklusiv etwas zu Tage gefördert haben. Das ist hin und wieder auch der Fall sein, in der Gesamtschau aber eher die Ausnahme, was auch nicht überrascht, denn investigative Überraschungseier sind seltene Exemplare und sie lassen sich in den heutigen Zeiten auch immer schwerer bis gar nicht mehr „produzieren“, weil man dafür Zeit und Manpower braucht, mithin eine Menge Ressourcen. Meistens registrieren die Magazine sehr aktuell, wo gerade berichtenswerte Dinge ablaufen und wo es kritisches Material gibt, was dann in einem Beitrag fokussiert und bebildert werden kann. Insofern sind die Themen der Politikmagazine immer auch eine Art Seismograf für das, was im medialen Raum – beispielsweise an sozialpolitischen Themen – wahrgenommen und verarbeitet wird. Und natürlich spielt dabei auch immer die Frage eine Rolle, ob man die Themen mit Blick auf die Zuschauer skandalisieren kann, schließlich leben wir in einer Erregungsökonomie.

Man kann das gut konkretisieren am Beispiel eines Beitrags des ZDF-Politikmagazins „Frontal 21“, der am 6. September 2016 ausgestrahlt wurde: „Sozialbetrug mit Schrottimmobilien“ (Video bzw. Manuskript), so lautet die Überschrift des Beitrags, der sich mit dieser Thematik befasst: »Sogenannte Schrottimmobilien im Ruhrgebiet geraten zunehmend in den Blick krimineller Banden. Die nutzen die Not von Zuwanderern aus Rumänien und Bulgarien aus, um unsere Sozialsysteme abzuzocken.«

Nicht nur (medialer) Missbrauch mit dem Missbrauch von Sozialleistungen. Aber wer „missbraucht“ was und wen? Und die Gesetzgebungsmaschinerie darf auch nicht fehlen

Wenn es um Sozialleistungen geht, dann geht es in der öffentlichen Debatte nicht immer, zuweilen gar nicht um Tatsachen und durchaus kontrovers entscheidbare normative Anliegen (beispielsweise die Zielbestimmung der angemessenen Absicherung des Existenzminimums unabhängig von der Ursache der Notlage versus eines restriktiven, sanktionierenden und dabei gerne auch moralisierenden Systems von Sozialleistungsgewährung, um nur ein Beispiel zu nennen). Sondern um Bedrohungsgefühle, um Ängste und um Stimmungen, die man aufgreifen kann und muss, die sich aber natürlich immer auch produzieren, zumindest verstärken und dadurch auch instrumentalisieren lassen. Ein beliebtes Mittel ist dabei die Herstellung einer Differenz von „berechtigter“ versus „unberechtigter“ oder „guter“ versus „schlechter“ Bedürftigkeit, die dann entweder einen Hilfeimpuls oder aber Ablehnung auslösen können.

Eine Folge ist dann nicht selten eine Positionierung der Armen gegen die noch Ärmeren, die von den Armen als potenzielle – und zuweilen ganz handfest-reale – Bedrohung wahrgenommen werden, weil der begrenzte Umverteilungskuchen dann von einer größeren Grundgesamtheit beansprucht wird. Beobachten kann man dass derzeit bei den Diskussionen über die Verteilungskonflikte, mit denen es viele Tafeln zu tun haben, seitdem die hausgemachte Armut zunimmt und nun auch noch Flüchtlinge als neue „Kunden“ aufschlagen (vgl. dazu bereits vom 14. Oktober 2015 den Blog-Beitrag Die Tafeln und die Flüchtlinge. Zwischen „erzieherischer Nicht-Hilfe“ im bayerischen Dachau und der anderen Welt der Tafel-Bewegung). Oder die (scheinbar plausible) Gegenüberstellung von „unseren“ Obdachlosen und den „anderen“ (vgl. dazu nur als ein Beispiel den Artikel Flüchtlinge und Obdachlose stehen in Konkurrenz, ebenfalls aus dem vergangenen Jahr).

Zu dieser zwischen „gut“ und „schlecht“ codierenden Welt gibt es zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit, die auch sozialwissenschaftlich aufgearbeitet worden sind, man denke hier nur an die immer wiederkehrende Debatte über „faule Arbeitslose“, die eben nicht zufälligerweise in einem Zusammenhang zu sehen ist mit Kürzungen und Rechtsverschärfungen seitens des Gesetzgebers, für den dann natürlich ein solches Gerede eine hilfreiche Legitimationsfolie hergeben kann (vgl. dazu Frank Oschmiansky, Silke Kull, Günther Schmid: Faule Arbeitslose? Politische Konjunkturen einer Debatte, Berlin 2001 oder den Beitrag Faule Arbeitslose? Zur Debatte über Arbeitsunwilligkeit und Leistungsmissbrauch aus dem Jahr 2003).

Dieses Muster kann selbst weltpolitische Implikationen haben, man denke an dieser Stelle nur an die für viele anfangs eher befremdlich, mittlerweile allerdings angesichts seiner Erfolge als unfassbar und bedrohlich daherkommende Erfolgsgeschichte eines Donald Trump bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Offensichtlich wird dieser Mann auch und gerade von sozial deklassierten Menschen gewählt bzw. sie projizieren ihre Frustration mit dem System und ihre Hoffnungen auf irgendwas anderes in ihn hinein. Vgl. dazu den empfehlenswerten Artikel I Know Why Poor Whites Chant Trump, Trump, Trump von Jonna Ivin.

Aber kehren wir wieder zurück in die Gegenwart des deutschen Systems und steigen hinab in die untersten Etagen des Sozialstaats. Da fungiert die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), also das umgangssprachlich Hartz IV genannte System als letztes Auffangnetz, allerdings weniger für eine kleine Gruppe an bedürftigen Menschen, sondern eher als ein großes Auffangbecken für sehr viele temporär oder auch auf Dauer exkludierten Menschen – mehr als sechs Millionen sind es derzeit, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf Leistungen aus diesem System angewiesen sind.

Und aus diesem nicht nur großen, sondern mit zahlreichen rechtlichen Eigenheiten bestückten System werden immer wieder Berichte über den (angeblichen) „Missbrauch“ von Leistungen in die Öffentlichkeit getragen. Dabei geht es oft um das diffuse Bedrohungsgefühl, dass arme Menschen aus anderen Ländern sich aufmachen, um wegen Hartz IV nach Deutschland zu kommen. Begrifflich werden diese Menschen dann oft als (noch harmlose Formulierung) „Armutsflüchtlinge“ oder (weitaus heftiger) als „Sozialschmarotzer“ bezeichnet.

Solche Begrifflichkeiten sind eben nicht nur semantisch ein Problem – sie befüllen einen Resonanzraum, der bei nicht wenigen Menschen als abstraktes Bedrohungsgefühl bis hin zu übersteigerten Angstgefühlen gegenüber den „fremden Armen“ vor allem aus (Süd)Osteuropa vorhanden ist. Und wenn dann berichtet wird von (angeblich) hier Hartz IV-Leistungen missbrauchende Ausländer, dann löst das Abwehrreaktionen auch bei vielen anderen aus, die eine Überforderung unserer sozialen Sicherungssysteme befürchten.

Und wir haben in den zurückliegenden Monaten immer wieder das mediale Aufgreifen der ohne Zweifel vorhandenen Armutsmigration vor allem aus den Armenhäusern der EU, also Rumänien und Bulgarien, studieren können – und die Bebilderung des Themas war oftmals – vorsichtig formuliert – mehr als einseitig, mit einer erheblichen Unwucht versehen: Verslumte „Problemhäuser“ im Ruhrgebiet, Männer auf dem „Arbeiterstrich“ oder Tagelöhner auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Aber seien wir ehrlich – wo waren und sind die Berichte über die vielen Ärzte aus Bulgarien und Rumänien, die in den deutschen Krankenhäuser Dienst schieben, um nur ein Beispiel zu nennen?

Und von dieser sehr einseitigen Berichterstattung handeln auch die beiden folgenden Beispiele.

Fall 1: Wie EU-Bürger deutsche Sozialkassen ausnehmen, so titelte der Bayerische Rundfunk auf seiner Online-Seite am 3. Mai 2016 – das Politikmagazin „report München“ (ARD) hat den Bericht dazu überschrieben mit Abkassieren bis an die Schmerzgrenze. Wie deutsche Sozialgesetze Missbrauch Tür und Tor öffnen. Zum (angeblichen) Sachverhalt dieses Missbrauchs unseres Sozialsystems erfahren wir:

»Die sogenannte Drachenburg – ein heruntergekommenes Wohnhaus im niederbayerischen Landshut: Hier sollen rumänische Staatsbürger zig Tausend Euro an Sozialleistungen zu Unrecht kassiert haben. Das berichteten zahlreiche Medien, nachdem in einem Protokoll des Quartierbeirats der Stadt Landshut vom 16. März von einem „perfekt organisierten System“ sozialen Missbrauchs die Rede war.«

Das wurde von vielen Medien aufgegriffen – wobei einige wenige wenigstens ein Fragezeichen an die Formulierungen angebracht und ein „angeblich“ eingebaut haben: Nutzen Rumänen systematisch den Sozialstaat aus?, so ist ein Artikel der WELT überschrieben: »In einem Wohnkomplex in Landshut sollen sich EU-Bürger fingierte Wohnadressen verschafft haben, um ganz legal an Sozialleistungen zu kommen. Medien berichten von einem angeblich ausgeklügelten System.«

Schauen wir uns vor einer weiteren Durchdringung des Sachverhalts noch das zweite Fallbeispiel an:

Fall 2: Ohne Geld und Wohnung in Lehe, konnte man am ebenfalls am 3. Mai 2016 der Online-Seite von Radio Bremen entnehmen. Zur dortigen Fallkonstellation:

»Anfang April wurden in Bremerhaven zahlreiche Fälle von mutmaßlichem Sozialbetrug aufgedeckt. Die Verantwortlichen von zwei Bremerhavener Vereinen sollen gezielt Bulgaren nach Bremerhaven gelockt und ihnen geholfen haben, Sozialleistungen zu erschleichen. Außerdem sollen sie die Zuwanderer ausgebeutet haben. Die meisten Bulgaren leben im sozial benachteiligten Stadtteil Lehe, und vielen von ihnen hat das Jobcenter inzwischen das Geld gestrichen.«

Also offensichtlich wieder ein „Hartz IV-Betrug“. Allerdings wird der eine oder andere schon etwas irritiert gewesen sein bei dieser Meldung im Vergleich zu dem, was bislang über den Landshuter Fall hier berichtet wurde, denn bei der Skizzierung der Vorgänge in Bremerhaven taucht auch der Hinweis auf, dass nicht nur die Bulgaren (angeblich) unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen haben, sondern auch, dass sie „ausgebeutet“ worden seien. Es kommt also ein Dritter mit ins Spiel. Und den bzw. die gibt es auch im Landshuter Fall, wie wir gleich sehen werden.

Aber zuerst einmal die Situationsbeschreibung aus Bremerhaven-Lehe:

»Viele der zugewanderten Bulgaren hat das Jobcenter inzwischen aufgefordert, zu Unrecht bezogene Sozialleistungen zurückzahlen. In einzelnen Fällen seien Summen von weit über 10.000 Euro aufgelaufen, sagt Anna Zdroba von der AWO. Sie arbeitet im Zuwanderer-Beratungsbüro in Bremerhaven. Ob die Bulgaren überhaupt wissen, dass sie möglicherweise Sozialbetrug begangenen haben – das möchte sie nicht beurteilen. Fest stehe aber: Die Menschen säßen ohne Geld und ohne Krankenversicherung in Lehe. Viele von ihnen, auch Familien mit Kindern, würden aus ihren Wohnungen fliegen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können … Da die meisten Zuwanderer offenbar aus der Region um Varna kämen, hätten viele Verwandte oder Freunde in der Stadt, bei denen sie erst einmal unterkriechen könnten, sagt Zdroba. Eine andere Möglichkeit seien Unterkünfte der Diakonie. Dort aber werden Familien nach Männern und Frauen mit Kindern getrennt. Viele Bulgaren seien bereits in ihre Heimat zurückgekehrt, andere aber wollten bleiben … Alexander Niedermeier, Familienhelfer in Lehe und Stadtverordneter für die Piratenpartei, ist da pessimistischer. Er erwartet nicht, dass die meisten der nun praktisch mittellosen Zuwanderer nach Bulgarien zurückkehren. Er befürchtet vielmehr, dass bald ziemlich viele Menschen in Lehe buchstäblich auf der Straße sitzen und versuchen werden, sich im Stadtteil irgendwie durchzuschlagen.«

Wie war das jetzt noch mal mit dem oder den Dritten? Bereits Anfang April hatte Radio Bremen über den Betrugsverdacht berichtet, damals unter der Überschrift Zuwanderer in Bremerhaven ausgebeutet? »Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche von zwei Vereinen, die Zuwanderer gezielt in die Stadt gelockt haben sollen. Mit Scheinarbeitsverträgen sollen sie ihnen Sozialleistungen ermöglicht haben, um dann Geld zu verlangen.«

Pikant an den Vorwürfen in Bremerhaven – die richten sich gegen Vereine, die vom Namen her erst einmal einen ganzen anderen Zweck verfolgen (sollten):

»Die Behörden ermitteln nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bremen gegen Verantwortliche des Vereins „Agentur für Beschäftigung und Integration“ und der „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“. Das bestätigte Behördensprecher Frank Passade. Beide Vereine haben denselben Vorsitzenden.«

Offensichtlich geht es um Patrick Cem Öztürk, einem SPD-Politiker aus Bremerhaven und Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft. Einem Wikipedia-Eintrag zu seiner Person kann man entnehmen:

Er »war bis 2015 ehrenamtlicher Vorstand des Vereins Agentur für Beschäftigung und Integration e.V. (ABI). Dieser Verein wurde von Selim Öztürk, Vater von Patrick Öztürk, geleitet. Im Wahlkampf zur Bürgerschaft wurde Öztürk von einem vermeintlichen „Bündnis der Sozialeinrichtungen“ unterstützt, hinter dem auch das ABI und damit der Vater stand. Auf dem Flugblatt genannte Organisationen, wie der Paritätische, stellten fest, dass Sie diesem „Bündnis der Sozialeinrichtungen“ nicht angehörten und dieses auch nicht existierte.

Dem Verein ABI wird vorgeworfen, bei Zuwanderern aus Südosteuropa im großen Stil Beihilfe zur Erschleichung von Sozialleistungen geleistet zu haben. Aus der Bremer SPD kam hierauf die Aufforderung an Patrick Öztürk, sein Bürgerschaftsmandat zurückzugeben.«

Aber was genau sollen die – nach Informationen von Radio Bremen soll es sich um rund 20 Menschen handeln, die den Betrug organisiert haben – wie gemacht haben? Dazu der Bericht von Radio Bremen:

»Vereinsmitarbeiter haben dem Bremerhavener Jobcenter zufolge EU-Zuwanderer aufs Amt begleitet und gedolmetscht – teilweise offenbar verfälschend. Laut Jobcenter haben die Vereine den Zuwanderern zudem Arbeitsverträge ausgestellt und damit zum Anspruch auf Sozialleistungen verholfen. Im Gegenzug sollen sie von den Zuwanderern Geld kassiert haben. Zahlreiche Arbeitsverhältnisse sollen allerdings nur auf dem Papier bestanden haben.«

Die Zuwanderer wurden den Angaben zufolge unter anderem dafür eingesetzt, ohne Gesundheitsschutz Schiffe zu lackieren, und sie mussten weit unter dem Mindestlohn arbeiten. 800.000 Euro sollen nach Angaben der Ermittler ins Ausland überweisen worden sein.

Und jetzt nähern wir uns dem zentralen Punkt: „Mit den fingierten Arbeitsverträgen, vorzugsweise geringfügige Beschäftigungen, war es möglich, ergänzende Sozialleistungen zu bekommen“, so wird der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, zitiert.

An dieser Stelle passt dann der Sprung zurück zu Fall 1 aus dem bayerischen Landshut. Denn auch dort taucht diese dritte Seite auf. Bereits in der Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks wird auf ein mit Bremerhaven strukturell vergleichbares Muster hingewiesen:

»Zwei Firmen in Landshut haben rumänische Staatsangehörige für unter 200 Euro pro Monat angestellt, das bestätigt ein Informant, der die Aktenlage gut kennt. Die rumänischen Bürger hätten „ein Minimum verdient, um Sozialleistungen zu kassieren“. Thomas Haslinger, für die Junge Liste im Landshuter Stadtrat: „Auch uns liegen Informationen vor, dass mit Hilfe von zwei Landshuter Firmen, das System ausgereizt wurde, was die Auszahlung von Arbeitslosengeld II anbelangt.“ Nach einem halben Jahr, so der Informant, habe die Firma die rumänischen Angestellten noch in der Probezeit gekündigt. Dann hätten die Rumänen „noch ein halbes Jahr weiter kassiert. Alles legal“. Die Rumänen hatten nur wenige Stunden pro Woche gearbeitet und weniger als 200 Euro pro Monat verdient.«

Hier offenbart sich ein strukturelles Problem im Kontext der deutschen Sozialgesetzbuch, wenn man denn die Inanspruchnahme der Sozialleistungen über diese Fallgestaltungen als Problem wahrnimmt, was auf der deutschen Seite sicher mehrheitlich der Fall sein wird.

Die hier nur anzudeutende Perspektive der betroffenen Menschen aus Bulgarien und Rumänien ist sicher eine andere. Für sie ist das kein Vergnügen, unter den immer wieder berichteten Umständen nach Deutschland zu kommen und unter teilweise erbärmlichen Bedingungen hier ihr Glück zu versuchen. Für viele von ihnen ist das angesichts der unglaublichen materiellen Not in ihrer Heimat ein Teil einer Art „Überlebensökonomie“. Auch wenn man aus unserer Sicht dem ein Riegel vorzuschieben bestrebt ist, sollte man diesen Aspekt nicht einfach ausblenden. Er rechtfertigt nichts, erklärt aber einiges.

Das angesprochene strukturelle Problem wird wenige Tage nach den hochgezogenen Berichten über den „Sozialbetrug“ der Rumänen in Landshut in diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung erkennbar: Unter der Überschrift Gefühlter Sozialbetrug in Landshut wird von Andreas Glas berichtet: »Angeblich beschäftigen zwei Firmen rumänische Bewohner der berüchtigten Drachenburg kurzzeitig für geringen Lohn – um ihnen Anspruch auf Hartz IV zu verschaffen. Das klingt anrüchig, wäre aber legal.«

Das wäre legal bzw. „gesetzeskonform“, so hört man es oft in Landshut von denen, die Verantwortung tragen (sollen) – hier ist der entscheidende Punkt. In den Worten von Andreas Glas:

»Der gefühlte Sozialbetrug – wenn es ihn denn gibt – könnte völlig legal sein. Wer nach weniger als einem Jahr unfreiwillig arbeitslos wird, kriegt danach sechs Monate lang Hartz IV, das ist sein Recht. Wer länger als ein Jahr gearbeitet hat, dem stehen die Sozialleistungen sogar unbefristet zu.«

Mit Blick auf Landshut muss man ergänzend anführen, was die Stadt zwischenzeitlich herausgefunden hat:

»In den 67 bewohnten Einheiten in der Drachenburg seien 23 Alleinstehende oder Familien gemeldet, die Hartz-IV bekommen. Bei 20 dieser Fälle handle es sich um Aufstocker, die legal arbeiten gehen, aber zu wenig für ihren Lebensunterhalt verdienen und deswegen Sozialleistungen bekommen. Auch für die übrigen drei Fälle gebe es keine Hinweise auf Sozialbetrug.« Allerdings »werde man die in der Vergangenheit in der Drachenburg gemeldeten Personen darauf prüfen, „ob es fingierte Arbeitsverhältnisse gab“. Sollten sich doch Hinweise finden, „dann müsste man fragen, welches Interesse eine Firma daran haben könnte“, einen Menschen nur zum Schein anzustellen, damit dieser Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen bekomme.«

Diese Frage kann sich die Stadt zumindest auf der Ebene der Hypothesen selbst beantworten – und das verweist zugleich auf die möglichen wahren Profiteure:

»Denkbar sei zum Beispiel, dass der Angestellte als Gegenleistung für die Firma arbeite „und nichts dafür kriegt“ … Die Profiteure wären dann wohl weniger die Arbeitnehmer als vor allem die Firmen, die sich die Geldnot vieler rumänischer Zuwanderer zunutze machen, um Lohnkosten zu sparen. Und obendrein profitieren die Vermieter, die den Rumänen regelrechte Bruchbuden wie die Drachenburg für teures Geld vermieten, weil es für Zuwanderer schwierig ist, auf dem angespannten Wohnungsmarkt etwas Besseres zu bekommen.«

Ist es jetzt wirklich überraschend, dass genau an dieser Stelle, als in Umrissen erkennbar wurde, dass die Rumänen oder welchen armen Schlucker auch immer eben nicht alleine zum Jobcenter gelaufen sind (und das übrigens nach zahllosen Stimmen aus den Jobcentern in unserem Land weiter tun), um unseren Hartz IV-Staat auszuplündern, sondern dass es Dritte gibt und geben muss und dass das oftmals Unternehmen sind, die hier tätig sind, das genau in diesem Moment die Berichterstattung gegen Null abgesunken ist? In einem Moment, in dem bei etwas genauerem Hinschauen klar wird, dass es sich hier – man mag das beklagen, ändert aber nichts – um eine durchaus „gesetzeskonforme“ Inanspruchnahme der vorhandenen Leistungen nach dem SGB II handelt? Die allerdings voraussetzt, dass die EU-Ausländer irgendwo – sehen wir mal vom kaum relevanten Fall der ausschließlichen Schein-Beschäftigung ab – in Unternehmen hier bei uns ein Arbeitsverhältnis haben müssen, und sei es ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Aber war da nicht was aus Berlin? Hat uns die große Bundesregierung nicht versprochen, der „Zuwanderung in unsere Sozialsysteme“ einen Riegel vorzuschieben? Und ist sie da nicht schon tätig geworden?

Durchaus. Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf vom 28.04.2016 für ein „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ vor. Damit soll das erreicht werden:

»Die Leistungsausschlüsse im SGB II werden ergänzt und damit klargestellt, dass Personen ohne materielles Freizügigkeitsrecht oder Aufenthaltsrecht ebenso wie Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die ihr Aufenthaltsrecht nur aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ableiten, von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind. Im SGB XII werden die Leistungsausschlüsse denjenigen im SGB II angepasst. Daneben wird im SGB XII ein Anspruch für einen Zeitraum von vier Wochen geschaffen mit der Möglichkeit darlehensweise die Kosten für ein Rückfahrticket zu übernehmen. Außerdem wird im SGB II ein Leistungsanspruch nach fünf Jahren Aufenthalts in Deutschland geschaffen.«

Na also, werden die Schnellleser sagen, geht doch. Bei einigen anderen wird die Formulierung „Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten“ für Skepsis sorgen, ob das, was hier geregelt werden soll, für unsere Fallkonstellationen überhaupt relevant ist.

Genau das ist der Punkt. Der Gesetzentwurf geht an den hier vorgestellten Fallkonstellationen vorbei. Denn der Gesetzentwurf verlangt „nur“, dass EU-Ausländer von Sozialhilfe ausgeschlossen werden, wenn sie nicht arbeiten oder durch vorherige Arbeit Ansprüche erworben haben. Wenn die Menschen aber – und sei es nur zu sehr niedrigen Löhnen oder geringer Stundenzahl – hier gearbeitet haben, dann stellt sich die Situation anders dar, die nicht unter die Ausschlussregelung des neuen Gesetzes fallen würden.

In anderen Worten: An der Aufstocket-Problematik (und der mit ihnen verbundenen tatsächlichen Missbrauchspotenziale seitens der Arbeitgeber, die das ausnutzen) ändert sich nichts und wenn die Betroffenen dann arbeitslos werden, haben sie – und sei es für einige (in den Maßstäben ihrer „Überlebensökonomie“ sehr wertvolle) Monate Anspruch auf Sozialleistungen.

Man kann sich die Eskalation der Gesetzgebungsmaschinerie an dieser Stelle gut vorstellen. Wenn der derzeitige Entwurf Gesetz geworden ist und man natürlich feststellen wird, dass das an den anderen Problemen nichts ändert, wird man versuchen, den Regelungsmechanismus auch auf die hier beschriebenen Fälle auszudehnen. Manche werden nie arbeitslos werden im bestehenden System.