Das Thema befristete Arbeitsverträge hatte in den vergangenen Wochen im Kontext der neuen und komplikationsbehafteten GroKo-Geburt eine durchaus prominente Rolle gespielt, war doch die Einschränkung (anfangs sogar die völlige Streichung) der sachgrundlosen Befristung ein sozialdemokratisches „Herzensanliegen“. Und scheinbar hat man hier bei den Koalitionsverhandlungen, dessen Ergebnis am Sonntag sicher bestätigt werden wird bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der SPD-Mitgliederbefragung, Erfolge erzielen können – wenn man denn den Verlautbarungen aus der SPD-Führung Glauben schenkt: In der offiziellen Botschaft der Parteiführung heißt es hinsichtlich der „sozialdemokratischen Handschrift“, die man im Entwurf eines Koalitionsvertrages hinterlassen habe: »Das unbefristete Arbeitsverhältnis wird wieder zur Regel: Wir schränken sachgrundlose Befristungen drastisch ein und schaffen endlose Kettenbefristungen ab.« Nun ist das mit der „drastischen Einschränkung“ so eine Sache. Was man erreicht hat in den Verhandlungen mit der Union kommt als ein typischer Kompromiss daher. Dazu ausführlicher bereits die Analyse in diesem Beitrag vom 20. Februar 2018: Die beabsichtigte Einschränkung der sachgrundlosen Befristung und das ewige Dilemma mit den Schwellenwerten. Dort wurde bereits darauf hingewiesen, dass man das mit der „drastischen Einschränkung“ differenzierter und weitaus weniger euphorisch sehen muss.

Und dass es auch in Zukunft für bestimmte Personengruppen weitergehen wird mit nicht begrenzten sachgrundlosen Befristungen und das auch noch vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) abgesegnet, verdeutlicht diese Meldung: Arbeitsrecht: Befristung im Rentenalter zulässig, so die FAZ. Das, was der EuGH da wohlwollend beurteilt hat, muss auch im Zusammenhang gesehen werden mit einem anderen blutdruckerhöhenden Thema aus der sozialpolitischen Debatte in Deutschland – der immer wieder geforderten weiteren Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters und der angeblich fehlenden „Anreize“, ältere Arbeitnehmer auch nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters zu beschäftigen.

Den letzten Punkt betreffend darf hier an diesen Beitrag vom 3. Januar 2015 erinnert werden: Was für ein Jahresanfangsdurcheinander: Die Rente mit 70 (plus?), ein Nicht-Problem und die Realität des (Nicht-)Möglichen, so war der überschrieben. Damals ging es um so eine Debatte: »Angesichts des Fachkräftebedarfs in Deutschland plädiert der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, für zusätzliche Anreize, um Ältere bis zum Alter von 70 Jahren im Berufsleben zu halten … „Man sollte nun auch Anreize dafür setzen, dass Arbeitnehmer, die fit sind, freiwillig bis 70 arbeiten können“, forderte Weise. Für den Arbeitsmarkt wäre das gut, betonte der BA-Vorstand.« So etwas wird bis heute von interessierter Seite immer wieder gerne vorgetragen, vor allem von den Arbeitgeber-Funktionären, was aber nicht bedeutet, dass durch ständige Wiederholungen die Sache richtiger wird. Schon damals habe ich die Frage gestellt: Wo ist eigentlich das Problem? Ist das nicht heute schon möglich?

»Ja, so muss die einfache Antwort in einem ersten Schritt lauten. Beschäftigte können – im Prinzip – den Renteneintritt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und erhalten dafür eine höhere Rente. Das heißt aber eben auch, dass es sich bereits heute lohnen kann, länger zu arbeiten, wenn man denn will und kann und – das wird allerdings in den meisten Artikeln gerne unterschlagen, wenn der Arbeitgeber auch mitmacht, denn es gibt nicht wenige Unternehmen, die aus welchen Gründen auch immer gar kein Interesse haben an der Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer und dann gerne auf das gesetzliche Renteneintrittsalter als Austrittsgrund verweisen, um den Mitarbeiter loswerden zu können.«

Beispiel: Wer den Renteneintritt um ein Jahr aufschiebt, erhält lebenslang eine um 12 mal 0,5 Prozent – also sechs Prozent – erhöhte Monatsrente. Man muss sich in aller Deutlichkeit klar machen, dass es bereits heute im bestehenden System aufgrund der Entgeltpunkt- und Zuschlagssystematik der Rentenformel durchaus „lohnend“ ist, weiterzuarbeiten und man keineswegs „bestraft“ wird, wenn man sich dafür entscheidet. Und damit nicht genug: Zugleich sind die arbeitenden Rentner von Beitragszahlungen an die Arbeitslosen- und Rentenversicherung befreit. Die Arbeitgeber müssen allerdings weiterhin ihren Rentenbeitragsanteil abführen.

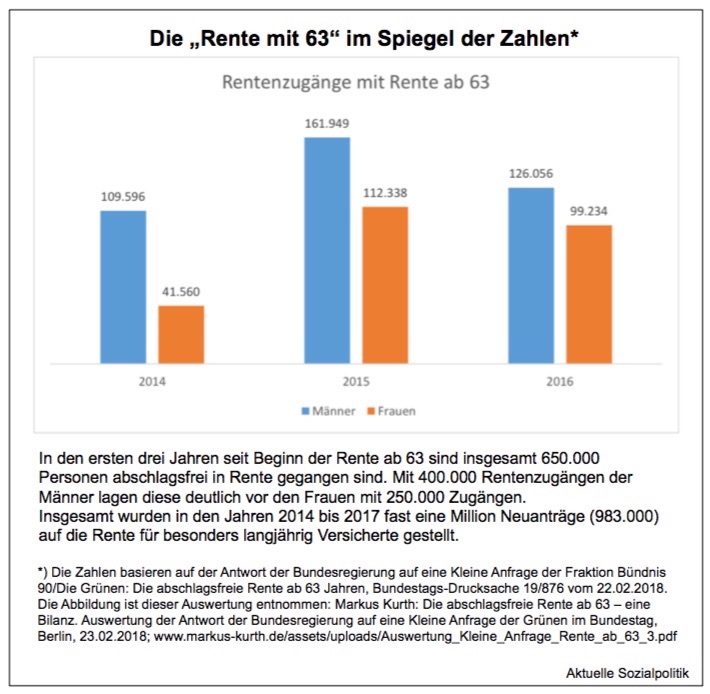

Aber was hat das mit dem Thema Befristungen zu tun? Auch hierzu konnte man bereits 2015 erfahren: Und ganz wichtig ist auch der Hinweis, dass die immer wieder geforderten vereinfachten Rahmenbedingungen zugunsten der Unternehmen für eine Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer von der Großen Koalition im Windschatten der Rente mit 63 und der Mütterrente bereits hergestellt worden sind: In der Vergangenheit waren unbefristete Arbeitsverhältnisse bei einer Weiterbeschäftigung nach Erreichen des Renteneintrittsalters automatisch als unbefristet fortgeführt worden, was den Arbeitgebern ein Dorn im Auge war, denn solche Arbeitsverhältnisse sind seitens vieler Unternehmens kaum kündbar, ihre Beendigung ist oft mit Abfindungszahlungen verbunden. Das empfanden die Arbeitgeber als ein besonderes Risiko und ihre Forderung war es denn auch, so gestellt zu werden, dass sie die möglichen Vorteile einer Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer in Anspruch nehmen können und gleichzeitig aber diese schnell loswerden können, wenn „ihre Zeit gekommen“ ist. Und da ist ihnen die Bundesregierung ganz erheblich entgegengekommen: Die von den Arbeitgebern geforderten vereinfachten Rahmenbedingungen hat die Regierungskoalition bereits im Juli 2014 gleichzeitig mit der Mütterrente und der Rente mit 63 in Kraft gesetzt: Seither können Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine befristete Weiterbeschäftigung nach Erreichen des Renteneintrittsalters vereinbaren und solche Befristungen auch mehrfach verlängern.

Auf den Punkt gebracht: Bereits heute besteht bei den Eigentlich-Rentnern die Möglichkeit, sachgrundlose Ketten-Befristungen zu nutzen. Und das wird sich auch durch die GroKo neu nicht ändern.

Erhellend ist auch das, was nach der Überschrift in der Pressemitteilung des hohen Gerichts ausgeführt wird: »Der Arbeitnehmer kann nicht geltend machen, dass es sich dabei um einen Missbrauch befristeter Arbeitsverträge handelt.«

Konkret ging es im vorliegenden Fall um einen Lehrer in Deutschland. Dazu

berichtet die FAZ zusammenfassend: »Angesichts des Personalmangels gibt es immer wieder Pädagogen, die nach Erreichen des Rentenalters weiter unterrichten wollen. Einer von ihnen, der Bremer Lehrer Hubertus John, beantragte noch vor seiner Pensionierung eine Verlängerung. Die Stadt Bremen erlaubte ihm, ein weiteres Schuljahr zu unterrichten – einem Folgeantrag für eine abermalige Verlängerung lehnte sie ab. John wollte sich das nicht bieten lassen und klagte vor den Arbeitsgerichten: Er fühlte sich gegenüber jüngeren Kollegen diskriminiert, überhaupt verstoße schon die Befristung seiner Weiterbeschäftigung gegen europäisches Recht.«

Das Urteil des EuGH hat eine über den konkreten Fall des Lehrers aus Bremen weit hinausreichende Bedeutung. Im Zentrum der Frage steht

§ 41 Satz 3 SGB VI. Er erlaubt es den Vertragsparteien, den Zeitpunkt für das Ende des Arbeitsverhältnisses auch über die Regelaltersgrenze hinauszuschieben. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Bremen fragte den EuGH daraufhin, ob die deutsche Regelung mit dem unionsrechtlichen Verbot der Diskriminierung wegen des Alters und mit der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge vereinbar ist. Die sollen vor Missbrauch durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge schützen.

Der EuGH hat nun entschieden, dass das zum einen keine Diskriminierung wegen des Alters darstellt, denn grundsätzlich würde ein Arbeitsvertrag bei Erreichen der Altersgrenze automatisch beendet und die Option der Veränderung sei nur eine Ausnahmeregelung. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der automatischen Beendigung, die wiederum die Zustimmung beider Vertragsparteien voraussetze.

Bleibt zum anderen die Frage nach der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge und der damit angestrebten Verhinderung eines Missbrauchs durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge. Auch das hat das Gericht verneint. Dazu kann man der EuGH-Entscheidung entnehmen:

»Der Gerichtshof verweist insoweit auf die Ausführungen des Landesarbeitsgerichts, wonach sich ein Arbeitnehmer, der das Regelalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht, von anderen Arbeitnehmern nicht nur hinsichtlich seiner sozialen Absicherung unterscheidet, sondern auch dadurch, dass er sich regelmäßig am Ende seines Berufslebens befindet und damit im Hinblick auf die Befristung seines Vertrags nicht vor der Alternative steht, in den Genuss eines unbefristeten Vertrags zu kommen. Außerdem ist bei der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses, um die es hier geht, gewährleistet, dass der betreffende Arbeitnehmer zu den ursprünglichen Bedingungen weiterbeschäftigt wird und gleichzeitig seinen Anspruch auf eine Altersrente behält.«

Damit ist also dieser ganz erhebliche „Anreiz“ für Arbeitgeber bei ihrer „Absicherung“ über eine auch mehrfache Befristung der Weiterbeschäftigung, wenn sie denn willige Arbeitnehmer finden, bestätigt. Daran sollte man immer denken, wenn die Arbeitgeber-Funktionäre wieder einmal lamentieren, dass die Weiterbeschäftigung über das eigentliche Renteneintrittsalter nicht „attraktiv“ genug sei und für die Arbeitgeber „erleichtert“ werden müsse.