Man hat sich fast schon daran gewöhnt, an die Jubelmeldungen vom deutschen Arbeitsmarkt. Rekordwerte bei der Zahl der Beschäftigten („so hoch wie nie“), Rekordwerte bei den offiziellen Arbeitslosenzahlen („sie niedrig wie nie“) und überhaupt scheinen Arbeitslose in Zeiten eines (scheinbaren) und in den Medien immer öfter verhandelten Fachkräftemangels irgendwie auf der Flucht zu sein. Problem gelöst.

Nun weiß jeder, der sich mit dem realen Arbeitsmarkt beschäftigt, dass es „die“ Arbeitslosen nicht gibt, sondern wir mit ganz unterschiedlichen Menschen und Schicksalen konfrontiert sind. Bei aller damit verbundenen Unübersichtlichkeit kann man rückblickend auf alle Fälle festhalten, dass besonders eine (in sich erneut überaus heterogene) Personengruppe von der insgesamt guten Arbeitsmarktlage nicht oder nur wenig hat profitieren können – die Langzeitarbeitslosen.

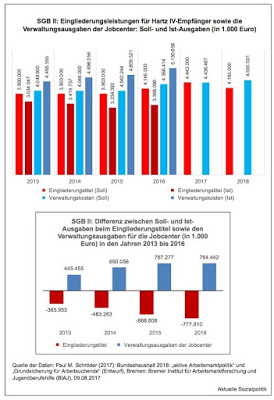

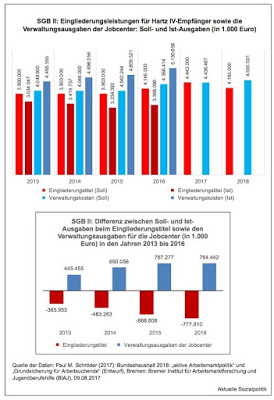

Für viele der Betroffenen wird es immer schwieriger, irgendeinen Zugang zu finden – selbst die Förderung der Hartz IV-Empfänger wurde in den vergangenen Jahren quantitativ massiv nach unten gefahren und zugleich wurde das Förderrecht derart restriktiv ausgestaltet, dass man kaum noch sinnvolle Maßnahmen machen kann, selbst wenn man das wollte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mittel für die Arbeitsmarktförderung der Hartz IV-Empfänger (der sogenannte „Eingliederungstitel“) mit den Mitteln für die Verwaltungsausgaben der Jobcenter gegenseitig deckungsfähig sind, man kann als von einem Topf in den anderen umschichten.

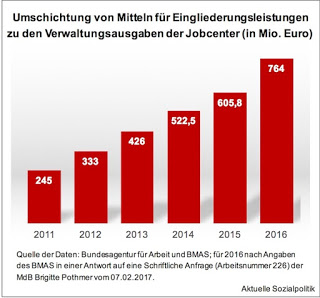

Es wird jetzt viele nicht verwundern, dass man das auch gemacht hat in den vergangenen Jahren und sogar in einem immer größeren Umfang. Allerdings nur in die eine Richtung, also von den Eingliederungsmitteln hin zu den Verwaltungsausgaben der Jobcenter, die strukturell unterfinanziert waren und sind.

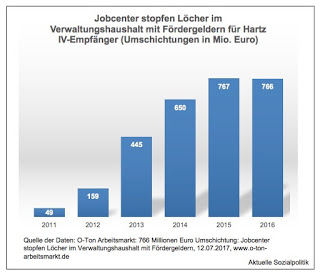

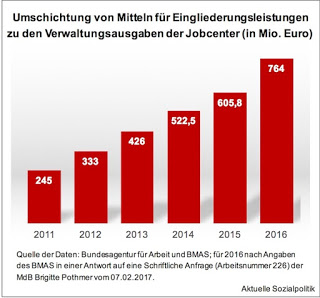

Die Eingliederungsmittel für die Hartz IV-Empfänger wurden und werden im Ergebnis von zwei Seiten in die Mangel genommen: Seit 2011 bis vor kurzem gab es eine massive Absenkung der dafür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und von denen wurde dann ein immer größer werdender Brocken von den Jobcentern für deren Verwaltungskosten entnommen. 766 Millionen Euro Umschichtung: Jobcenter stopfen Löcher im Verwaltungshaushalt mit Fördergeldern – so ist beispielsweise ein Beitrag von O-Ton Arbeitsmarkt aus dem Juli 2017 überschrieben: »Mit rund 766 Millionen Euro wurden 18 Prozent des Eingliederungsetats nicht für den ursprünglichen Zweck genutzt – fast jeder fünfte Euro … 2011 waren es noch 49 Millionen beziehungsweise knapp ein Prozent der Mittel für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.« Vgl. dazu auch den Beitrag Jobcenter: Die Notschlachtung eines Sparschweins für das Auffüllen eines anderen? Wieder ein skandalöser Rekord bei den Umschichtungen von Fördermitteln hin zu den Verwaltungsausgaben vom 27. Februar 2017.

Aber in Zukunft soll ja alles besser werden. Es stehen ja Bundestagswahlen ins Haus. So finden wir in dem bescheiden als „Regierungsprogramm“ titulierten Wahlprogramm von CDU/CSU „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ unter der hoffnungsvollen Überschrift „Langzeitarbeitslosen helfen“ auf S. 12 diese Ausführungen:

- CDU und CSU wollen eine Chance auf Arbeit für jeden Menschen in Deutschland. Denn Arbeit dient der Selbstverwirklichung des Einzelnen und schafft Lebensqualität. Wir finden uns mit der hohen Zahl von Langzeitarbeitslosen nicht ab. Wir werden ihre Qualifizierung, Vermittlung und Re-Integration in den Arbeitsmarkt deutlich verbessern.

- Langzeitarbeitslosen, die aufgrund der besonderen Umstände auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben, werden wir verstärkt die Möglichkeit geben, sinnvolle und gesellschaftlich wertige Tätigkeiten auszuüben. Das ist ein starker Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land.

- Wir werden finanzielle Mittel bereitstellen, damit jungen Menschen, deren Eltern von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, in ganz Deutschland der Weg in Ausbildung und Arbeit geebnet wird.

Das hört sich doch gut an – bleibt aber ausreichend im Nebulösen, damit man daraus nicht wirklich handfeste und mit konkreten Ausgaben verbundene Ableitungen machen kann.

Und die SPD hat ihr Wahlprogramm immerhin unter diese Überschrift gestellt: Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungsprogramm für Deutschland. Da muss doch auch was für die Abgehängten am Arbeitsmarkt dabei sein. Und wir werden auf S. 27 fündig:

»Trotz der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt gibt es noch viele Menschen, die über einen längeren Zeitraum arbeitslos sind. Gerade sie brauchen individuelle und passgenaue Unterstützung, um durch Teilhabe am Arbeitsleben auch (wieder) gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. Die Rahmenbedingungen in den Jobcentern und deren personelle und finanzielle Ausstattung wollen wir daher so verbessern, dass diese individuelle Unterstützung auch geleistet und eine hohe Beratungs- und Förderqualität sichergestellt werden können. Dabei werden wir die Interessen der Arbeitslosen stärker berücksichtigen und ihre Rechte stärken.

Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren und werden deshalb öffentlich geförderte Beschäftigung ausbauen und einen dauerhaften, sozialen Arbeitsmarkt schaffen.

Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ werden wir als Regelleistung in das Sozialgesetzbuch II übernehmen. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt schaffen wir neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose, die auf absehbare Zeit keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Das ist auch von hoher Bedeutung für Regionen, die in besonderem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.«

Flankenschutz gibt es dafür sogar von der Bundesagentur für Arbeit, die mit Detlef Scheele seit einiger Zeit einen neuen Chef hat. »Die Blaupause steht, spätestens bis zum Jahresende sollen erste Projekte anlaufen: Nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt demonstriert der neue Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit Entschlossenheit im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Detlef Scheele macht sich ein Problem zur Chefsache, das seit Jahren bleischwer auf den Schultern des BA-Vorstands lastet. Er will in kleinem Maßstab demonstrieren, dass mit der notwendigen Entschiedenheit und ausreichend Geld beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit weitaus mehr möglich ist als es bisher den Anschein hatte«, kann man diesem Artikel entnehmen: Blaupause gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Darin findet man auch diesen Passus:

»Testweise sollen Langzeitarbeitslose in einigen Regionen außerdem intensiver betreut werden. Betroffene müssten häufiger damit rechnen, zu Gesprächen eingeladen zu werden. Dabei sollen eingehend Talente analysiert und spezifische Fördermaßnahmen angeboten werden.

Sollte auch das nicht fruchten, plant Scheele einen sozialen Arbeitsmarkt: Für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose will die Bundesagentur öffentlich geförderte Jobs anbieten – vor allem dort, wo sich Bundesländer an der Finanzierung der Stellen beteiligen. Das sei aber nur für wenige Betroffene geplant, stellt Scheele klar.«

Damit jetzt keiner auf falsche Gedanken kommt, relativiert er seinen Ansatz gleich höchstselbst: „Wir haben Mittel im SGB II (Grundsicherung), aber die reichen nicht für größere Sprünge. Wir können aber im kleinen Rahmen zeigen, was man tun könnte, wenn man mehr Geld hätte. Wir werden deshalb in einigen ausgewählten Regionen starten. Da werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen“, macht der BA-Chef deutlich. An anderer Stelle – Neue Regierung bei Hartz-IV-Finanzen gefordert – plädiert Scheele für mehr Geld, allerdings ohne eine konkrete Hausnummer zu nennen und fast schon devot daherkommend.

Wieder zurück und mit Blick auf die Positionierungen von Union und SPD in ihren Wahlprogrammen: Es heißt bekanntlich „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ und diese Lebensweisheit ist im vorliegenden Fall besonders angezeigt. An anderer Stelle habe ich mit Blick auf das Thema Arbeitsmarktpolitik in den Wahlprogrammen der Parteien mit partiellen Ausnahmen von einer generellen „arbeitsmarktpolitischen Müdigkeit“ gesprochen, die man hinsichtlich der anstehenden Bundestagswahl (vgl. dazu Sell, S. (2017): Arbeitsmarktpolitik in den Wahlprogrammen der Parteien. Eine Bestandsaufnahme vor der Bundestagswahl 2017, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 26/2017, S. 18-24). Und mit Blick auf die beiden großen Parteien lässt sich durchaus bilanzieren, dass die Vorschläge derart allgemein gehalten bzw. im Fall der SPD auf einen bereits als Modellprogramm installierten Förderansatz begrenzt sind, dass man nicht wirklich viel erwarten sollte. Sonntagsreden sind das eine, die Wirklichkeit das andere.

Und dazu passt dann wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge (in diesem Fall der Langzeitarbeitslosen) dieser Bericht von Thomas Öchsner in der Süddeutschen Zeitung: Regierung will weniger Geld für Langzeitarbeitslose ausgeben: »Union und SPD kündigen in ihren Wahlprogrammen an, mehr für Langzeitarbeitslose tun zu wollen. Im Bundeshaushalt findet sich davon wenig wieder. Der Etat für 2018 sieht für die sogenannten „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ sogar weniger Geld vor als bislang.«

Die Wirklichkeit wird hier abgebildet über einen Blick in den mehr als 1000 Seiten starken Entwurf für den Bundeshaushalt für 2018, den die Bundesregierung Ende Juni beschlossen hat – mit dem ernüchternden Befund, dass nicht mehr, sondern weniger Geld für die Förderung von Jobsuchenden im Hartz-IV-System vorgesehen ist, worauf Brigitte Pothmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, hinweist.

»2017 waren 4,443 Milliarden Euro innerhalb des Hartz-IV-Systems für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ vorgesehen. 2018 plant Schäuble mit 4,185 Milliarden Euro, also genau 258 Millionen Euro weniger. Bei den Verwaltungskosten für die staatliche Grundsicherung (Hartz IV) sind 2018 noch 4,55 Milliarden Euro vorgesehen. 2016 wurden aber etwa 5,13 Milliarden Euro ausgegeben. In den vergangenen Jahren wurden deshalb stets Hunderte Millionen aus dem Topf für die Förderung und Qualifizierung von Arbeitslosen herausgenommen, um steigende Ausgaben in den Jobcentern für Personal, Gebäude oder Energie auszugleichen. Für Pothmer ist klar: Bleibt es bei diesen Etatansätzen, müssen die Jobcenter wieder Geld umschichten.«

Ausführlich und überaus detailliert hat darüber am 09.08.2017 Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) berichtet: Bundeshaushalt 2018: „aktive Arbeitsmarktpolitik“ und „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Entwurf). Dort sind die Haushaltsdaten detailliert aufgeführt, die Abbildung am Anfang dieses Beitrags basiert auf dieser Zahlengrundlage.

In dem Artikel von Thomas Öchsner wird aber auch auf Differenzen innerhalb der Bundesregierung hingewiesen: »Geplant wurde das alles … gegen den Willen von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Wäre es nach ihr gegangen, hätte Schäuble für die Arbeitsförderung und die Verwaltungskosten im Hartz-IV-System etwa eine Milliarde Euro mehr an Mitteln veranschlagen müssen, heißt es im Bundesarbeitsministerium. Mit dieser Forderung konnte sie sich aber bei Schäuble und Kanzlerin Angela Merkel nicht durchsetzen. Auch Nahles hält die Arbeit der Jobcenter für „strukturell unterfinanziert“.«