Die Corona-Pandemie wütet derzeit besonders heftig in den USA und die dort verhängten Maßnahmen schlagen ungebremst auf den Arbeitsmarkt durch, der noch vor wenigen Wochen in den allerhöchsten Tönen hinsichtlich der offiziellen Quantitäten gelobt wurde: So hatte die Zahl der Arbeitskräfte noch im Februar 2020 einen Höchststand von 164,6 Millionen Personen erreicht. Die offizielle Arbeitslosenquote wurde gleichzeitig mit sensationell niedrigen 3,5 Prozent ausgewiesen. Und wenige Wochen später muss man zur Kenntnis, dass nun fast jeder Zehnte in den USA ohne eine Erwerbsarbeit dasteht und dass der Arbeitsausfall bei den Unternehmen ohne irgendeine Abbremsung in die offene Arbeitslosigkeit geführt hat und diese weiter anschwellen lässt: So haben allein in den letzten drei Wochen mindestens 16 Millionen Menschen in den USA Arbeitslosenhilfe beantragt. Vgl. dazu bereits den Beitrag Unbelievable. Eine „Grafik des Schreckens“ wird innerhalb einer Woche noch schrecklicher: COVID-19 verursacht eine historische Krise auf dem Arbeitsmarkt in den USA vom 2. April 2020 – und die dort dokumentierte Abbildung, der verdeutlicht, dass es so einen Absturz auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt bislang noch nie gegeben hat.

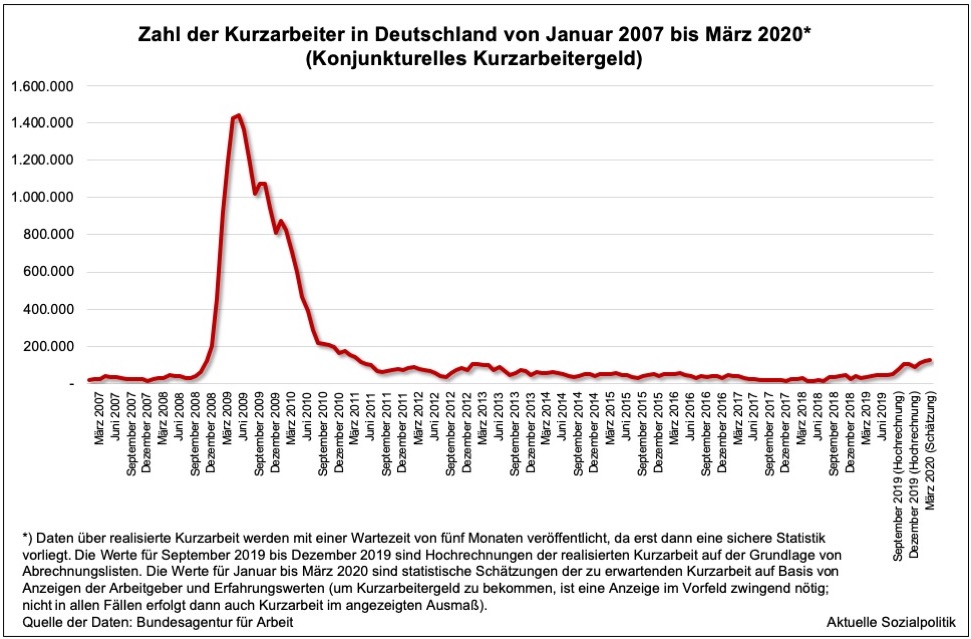

Nun wird mit Blick auf die USA immer wieder darauf hingewiesen, dass man dort neben anderen Besonderheiten eben auch nicht über so ein schlagkräftiges arbeitsmarktpolitisches Instrument wie die Kurzarbeit in Deutschland verfügen würde, so dass man einen Arbeitsausfall in den Unternehmen nicht entsprechend abfedern kann, so dass den Betrieben nur das schnelle Entlassen bleibt. In Deutschland hingegen würde das ganz anders aussehen. Allerdings, das sei hier gleich vorweggenommen, haben die USA und Deutschland eines gemeinsam: Dort wie hier gibt es eine erschreckende Grafik, die auf wirklich einmalige Vorgänge hindeuten. In den USA sind es die Millionen bisherigen Arbeitnehmer, die in die offene Arbeitslosigkeit gestoßen werden – bei uns in Deutschland ist es die Zahl an Unternehmen, die sich unter das Dach der Kurzarbeit zu retten versuchen.