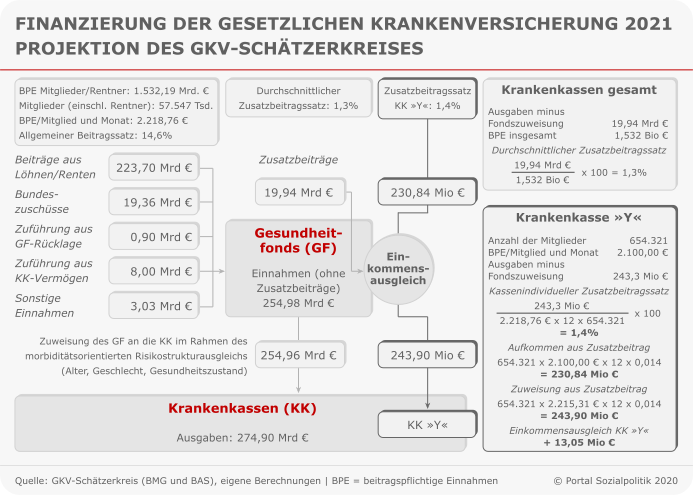

Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist schon in „normalen“ Zeiten, also ohne Berücksichtigung dessen, was wir seit dem Frühjahr 2020 als „Corona-Krise“ er- und durchleben müssen, eine komplizierte Angelegenheit, wenn man hinter die Kulissen schaut. Den meisten Menschen ist ich bewusst, dass sie als Versicherte Beiträge an die Krankenkasse zahlen. Und dass es um viel Geld geht. Die Mechanik der Finanzierung der GKV ist, wie sollte es anders sein, natürlich in der Wirklichkeit wesentlich komplexer ausgestaltet, was man beispielsweise mit Blick auf das noch laufende Jahr 2021 diesem Schaubild entnehmen kann:

Die Abbildung von Johannes Steffen basiert auf Zahlen, die vom „GKV-Schätzerkreis“ im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Und nun sind wir mittendrin im Herbst 2021 und erneut meldet sich dieses Gremium zu Wort, mit einer „frischen“ Zahlenlieferung, die das vor uns liegende Jahr in den Blick nimmt.