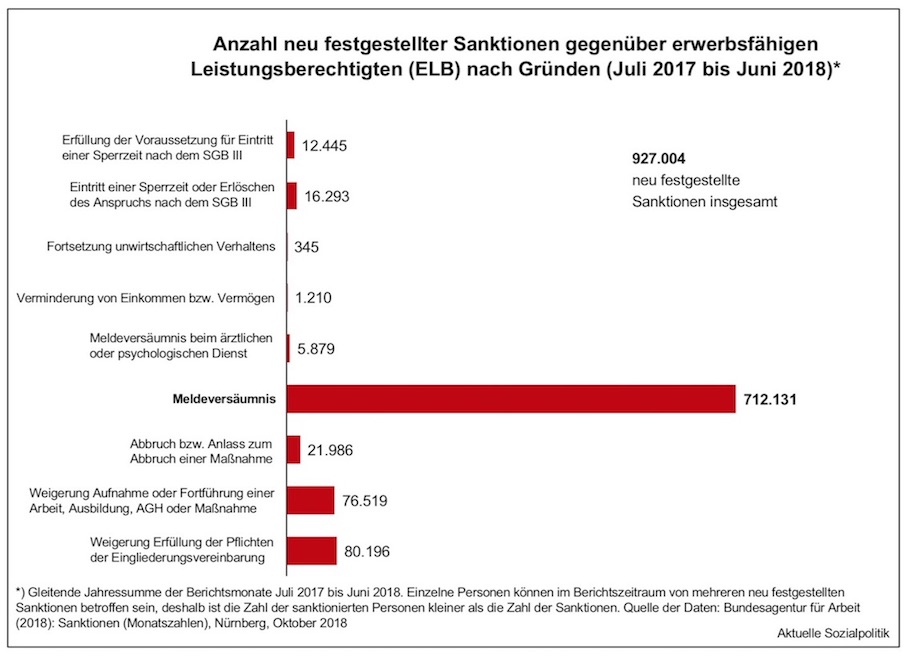

»Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in den ersten sechs Monaten des Jahres leicht auf knapp 449.550 gesunken. Das waren rund 25.800 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit.« So eine der vielen Meldungen angesichts der Veröffentlichung der neuen Sanktionszahlen für den Juni 2018 durch die Bundesagentur für Arbeit. Allerdings sind solche Überschriften – Jobcenter verhängen weniger Hartz-IV-Sanktionen – irreführend bzw. ein Kurzschluss, weil sie sich nur auf die Absolutzahl beziehen. Darauf wird in dem Artikel selbst schon hingewiesen: »Die Sanktionsquote – also das Verhältnis von verhängten Sanktionen zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten – lag unverändert bei 3,1 Prozent.« Michael Kröger erläutert denn auch in seinem Beitrag Mit aller Härte gegen Hartz-IV-Empfänger: »Weniger Sanktionen in den ersten sechs Monaten – die Bilanz der Bundesagentur für Arbeit zum Thema „Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger“ fällt auf den ersten Blick bemerkenswert positiv aus … Ein ermutigender Trend also – wäre da nicht der Zusammenhang, in dem die Zahlen betrachtet und beurteilt werden müssen. Denn wenn man die Gesamtzahl der Hartz-IV-Empfänger betrachtet, die wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt merklich gesunken ist, dann ergibt sich ein nicht ganz so erfreuliches Bild: Von allen Leistungsberechtigten blieb der Anteil derjenigen, die Melde- oder Nachweispflichten nicht erfüllt haben, unverändert bei 3,1 Prozent.«

Hartz IV

Das bayerische Familiengeld – eine Fortsetzungsgeschichte mit grotesken Folgen oder: Das Bayern der zwei Jobcenter-Welten

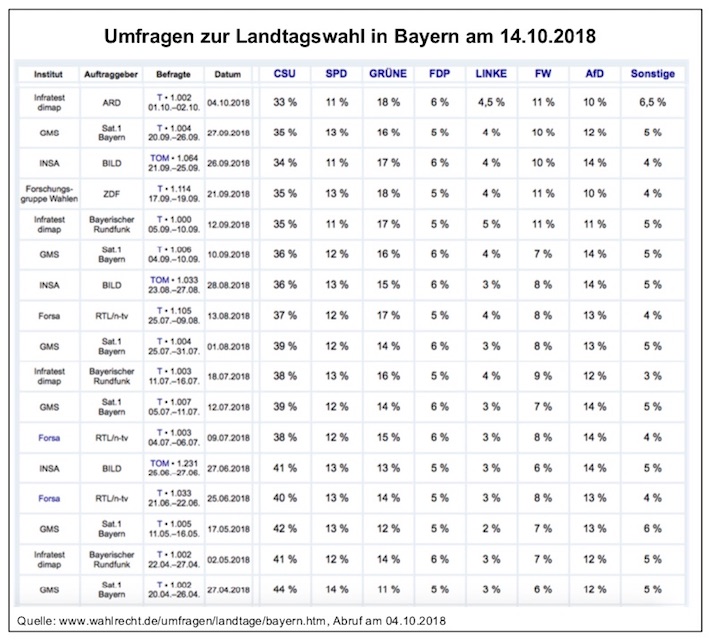

Am 14. Oktober 2018 wird der neue bayerische Landtag gewählt – und auf den sprichwörtlichen schwarzen Besen, mit dem die CSU die sichere Mehrheit bekommen würde, kann man sich nicht mehr verlassen. Die Umfragewerte für die nach ihrem Selbstverständnis bayerische Staatspartei gehen in den Keller und die Nerven liegen blank. Seit April hat die CSU mehr als zehn Prozent in den Umfragen verloren.

Dabei hatte die CSU nicht nur die Regierungsspitze ausgetauscht und Seehofer nach Berlin abgeschoben, sondern der neue bayerische Ministerpräsident Söder hat auch nach allen alten Regeln der Wahlkampfkunst versucht, potenzielle Wähler mit Wahlgeschenken aus der gut gefüllten Landeskasse zu überzeugen. Und eine der damit verbundenen Maßnahmen zielt auf einen für die CSU besonders wichtigen Bereich – die Familienpolitik. So wurde kurzerhand eine neue Leistung generiert und das bisherige bayerische Betreuungsgeld und das Landeserziehungsgeld sind in diese neue Leistung aufgegangen: das bayerische Familiengeld war geboren und wurde rechtzeitig vor der Wahl zum 1. September in die bayerische Wirklichkeit entlassen, damit sich die Familien über mehr Geld freuen können.

Immer wieder Konflikte um die Unterkunftskosten der Hartz IV-Empfänger. Und eine eigenartige Seitwärtsbewegung des Bundesverfassungsgerichts

Wenn über „Hartz IV“, also die Grundsicherung nach SGB II, diskutiert wird, dann stehen meistens die Regelleistungen im Mittelpunkt, also der Geldbetrag, mit dem Hartz IV-Empfänger ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen- für einen alleinstehenden Leistungsbezieher sind das 416 Euro im Jahr 2018. Aber da gibt es noch eine zweite ganz wichtige Säule des Grundsicherungssystems: Bedarfe für Unterkunft und Heizung, so ist der hier relevante § 22 SGB II überschrieben. Dort findet man gleich am Anfang diesen Satz: »Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.«

Das liest sich im ersten Moment einfacher, als es dann tatsächlich ist. Denn das Problem verbirgt sich hinter dem unbestimmten Rechtsbegriff „angemessen“, denn die Angemessenheit selbst ist eben nicht im Gesetz definiert, muss also im Verwaltungsalltag festgelegt und durch Richterrecht falls notwendig korrigiert und fortgeschrieben werden. Vgl. dazu ausführlich den Beitrag Die angemessenen „Kosten der Unterkunft und Heizung“ im Hartz IV-System: Wenn ein unbestimmter Rechtsbegriff mit elementaren Folgen von der einen Seite bestimmt werden soll vom 16. Februar 2018. Die Konflikte zwischen den Betroffenen und den Jobcentern um die Frage, welche Mietkosten (noch oder nicht mehr) „angemessen“ sind, landen oftmals vor den Sozialgerichten.

Zwangsverrentung von Hartz IV-Empfängern: Ein Fallbeispiel aus dem sozialstaatlichen Maschinenraum

Der Umgang mit den Menschen, die als Bittsteller, Rechteinhaber, Klienten oder seit einigen Jahren auch euphemistisch als Kunden bezeichnet in den Institutionen des Sozialstaats aufschlagen und dort zuweilen auch abprallen, ist immer wieder punktuell Thema der sozialpolitischen Diskussionen. Man kann das derzeit wieder einmal lehrbuchmäßig am Beispiel der Sanktionen im Hartz IV-System studieren. Da plädiert die SPD-Bundesvorsitzende Nahles für ein Ende der Sanktionierung der jungen Menschen im Grundsicherungssystem – die derzeit nach den Buchstaben des Gesetzes sogar härter sanktioniert werden (müssen) als die über 25 Jahre alten Betroffenen – und sogleich bricht eine Debatte aus, ob und wo und wie oder nicht man was modifizieren muss im bestehenden System.

Für die betroffenen Leistungs- oder Hilfeempfänger geht es aber nicht wirklich um die Frage, wie man einzelne Komponenten des Systems justiert oder korrigiert. Sie leben in den Systemen und sie bewegen sich darin in Gänze. Und einige lavieren sich da gut durch, andere hingegen nehmen Schaden und einige verzweifeln gar an den realen Ausformungen der bürokratischen Systeme, an denen Franz Kafka heute zahlreiche bestsellerfähige Studien hätte betreiben können.

Die Bayern (wollen) kommen. Genauer: Die CSU. Mit einem bayerischen Familiengeld. Für alle. Wenn da nicht – auch und gerade – die Bayern in Berlin wären

Man kann es wirklich. Man kann sein Leben verbringen mit der Exegese der Leistungsvoraussetzungen und Bezugsbedingungen im deutschen Sozialstaat. Wer bekommt wann welche Leistung und wie viel über welchen Zeitraum und wann aus welchen Gründen nicht – der Stoff, aus dem sich sozialpolitische Alpträume speisen. Und zwangsläufig verheddern sich die Akteure in diesem nur historisch nachvollziehbaren Regelungswirrwarr. Das gilt auch für die Politiker, vor allem, wenn sie – wohlwollend interpretiert – wirklich einmal versucht sein sollten, etwas einfacher und unbürokratischer auszugestalten, bzw. wenn sie eine Leistung in die Welt bringen möchten, die der „einfache“ Bürger (= Wähler = entsprechende Wahlentscheidung) auch versteht und wohlwollend zur Kenntnis nehmen kann.

Und am 14. Oktober 2018 wird wieder einmal gewählt – diesmal der neue Landtag in Bayern. Bei der letzten Landtagswahl in Bayern am 15.09.2013 kam die CSU dort auf 47,7 Prozent der Stimmen. Das waren noch Zeiten für die nach eigenem Selbstverständnis bayerische „Staatspartei“ CSU. Denn wirft man einen Blick auf die aktuellen Umfrageergebnisse seit Anfang Juli dieses Jahres, dann werden dort Werte um die 38 Prozent ausgewiesen, was natürlich ein gewaltiger Absturz für die CSU wäre, sollte es so kommen. Da muss man natürlich was tun, um die Gunst der (potenziellen) Wähler wieder auf die bereits bei den letzten Bundestagswahlen mit mehr als 7 Prozent weniger Zweitstimmen gebeutelte Partei zu lenken.