Die Tafeln in unserem Land haben mittlerweile von außen betrachtet den festgefrorenen Charakter eines Symbolbildes für Armut und für Versorgungsmängel der Menschen ganz unten – und sie werden genau deshalb schon seit Jahren immer wieder auf eine armutsentlastende, manche würden kritisieren: eine armutsstabilisierende Rolle reduziert, deren (angebliche) Funktionalität für die bestehenden Verhältnisse in einem ganz eigenen Diskurs von zahlreichen Kritikern besonders gerne und zuweilen mit einer fundamentalistisch daherkommenden Abneigung herausgestellt wird.

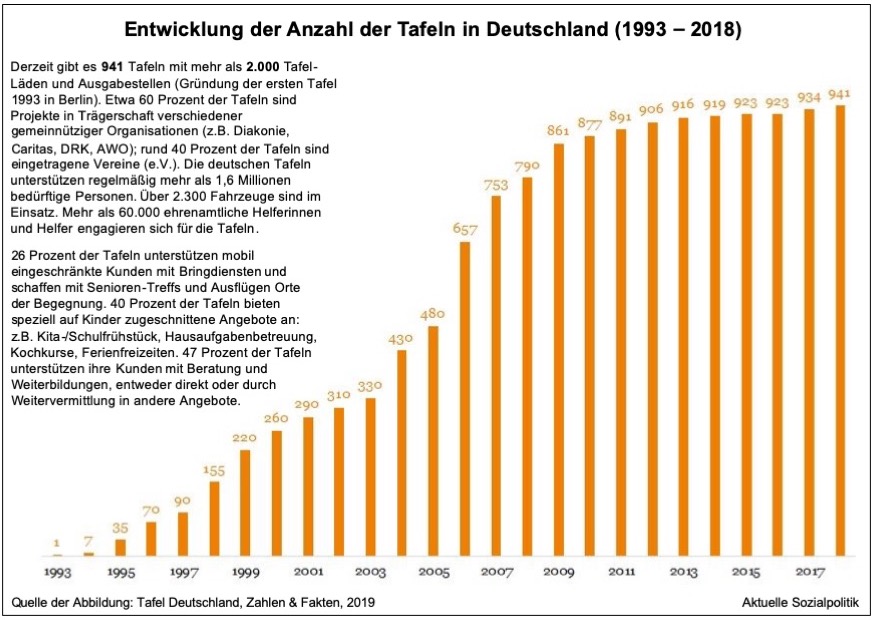

Die Tafeln vor Ort selbst hingegen versuchen sich zum einen immer wieder zu „entschuldigen“ für das, was sie eben auch angeblich mittlerweile geworden sind, also ein fast flächendeckender Teil der Infrastruktur des Überlebens in unserem Land, jedenfalls für einen Teil der Bedürftigen. Sie verweisen auf die zahlreichen Defizite in den vorgelagerten Sicherungssystemen, sie geben durchaus armutspolitische Erklärungen ab und verweisen schlussendlich darauf, dass ihr Beitrag immer nur ein ergänzender sein kann, der aber in gar keiner Hinsicht eine notwendige Regelversorgung ersetzen kann, darf und auch nicht soll – sie aber von der Politik und auch von Teilen der Sozialbürokratie wie selbstverständlich instrumentalisiert werden.