Viele kennen die Jubelmeldungen über eine stetig steigende Lebenserwartung. Und weil wir angeblich alle immer älter werden, kommen sofort interessierte Kreise ans Tageslicht, die uns verkaufen wollen, dass vor diesem Hintergrund einer weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters zum einen unumgänglich sei, zum anderen aber auch unproblematisch, siehe gleichzeitig die steigende Lebenserwartung. Das wurde und muss äußerst kritisch bewertet werden, denn hier wird wie so oft mit Durchschnittswerten operiert, die möglicherweise mehr verdecken als sie uns weiterhelfen. Denn schaut man sich beispielsweise die Streuung der Lebenserwartungswerte an, dann wird schnell erkennbar, dass es eine erhebliche und zugleich sozial höchst selektive Spannbreite gibt. Vereinfacht gesagt: Arm stirbt (deutlich) früher und Wohlstand bzw. Reichtum führen natürlich nicht für alle, aber eben für viele auf der (materiellen) Sonnenseite des Lebens zu einem deutlich längeren Leben.

Wenn man etwas länger nachdenkt, dann sollte den Arbeitnehmern klar werden, dass es sich bei den immer wieder vorgetragenen und von vielen Medien wiedergekäuten Argument, „die“ Lebenserwartung steige doch kontinuierlich und „wir“ beziehen immer länger Rente, also könne „man“ doch auch etwas länger arbeiten, um ein überaus vergiftetes Argument handelt. Dazu bereits die Hinweise in meinen Blog-Beiträgen Rente mit 70(+)? Warum die scheinbar logische Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung unsinnig ist und soziale Schieflagen potenziert vom 22. April 2016 sowie Ein großer Teil der Antwort würde viele Arbeitnehmer beunruhigen. Zur Frage nach dem Sinn einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters vom 28. Juli 2016. Dort wurde herausgearbeitet, dass die schematische Erhöhung des Renteneintrittsalters für bestimmte Menschen ein doppelter Schlag ins Gesicht wäre. Zum einen haben wir eine erhebliche Spannweite der Lebenserwartung dergestalt, dass die unteren Einkommensgruppen (also die mit den in der Regel eben auch niedrigen Renten) um Jahre kürzer leben als die oberen Einkommensgruppen, die nicht nur höhere Renten bekommen, sondern diese auch länger in Anspruch nehmen können. Und hinzu kommt, dass eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters gerade für die unteren Einkommensgruppen eine weitere Rentenkürzung bedeuten würde, denn viele von den Menschen hier arbeiten in Berufen, die man definitiv nicht bis in diese hohen Altersgruppen ausüben kann bzw. man wird vorher von den Arbeitgebern entsorgt und durch jüngere Arbeitskräfte ersetzt und findet dann keine andere Beschäftigung mehr.

Der Hinweis auf sozial höchst selektive Unterschiede bei der Lebenserwartung ist ein altes, sehr altes Thema der Gesundheitsforschung. „Man kann einen Menschen mit einer feuchten Wohnung genauso töten wie mit einer Axt“, warnt die österreichische Armutskonferenz. Dieses Zitat findet man in dem Beitrag Auch in Österreich: Ein ärmeres ist ein kürzeres Leben vom 21. Januar 2019. Dort wurde über eine Studie der österreichischen Bundesstatistiker berichtet. Der Sonderauswertung von Statistik Austria zufolge sterben armutsgefährdete Männer um vier Jahre früher, bei Frauen sinkt die Lebenserwartung um eineinhalb Jahre. Wer nicht nur armutsgefährdet ist, sondern in manifester Armut lebt – also etwa Probleme hat, die Wohnung warm zu halten und sich keine unerwarteten Reparaturen leisten kann – stirbt um vier Jahre (Frauen) bis elf Jahre (Männer) früher. Dauert diese Armut mehrere Jahre an, sinkt die Lebenserwartung noch weiter: um zwölf Jahre bei Männern und um neun Jahre bei Frauen. „Diese enorme Einschränkung der Lebenserwartung betrifft in Österreich fast 270.000 Menschen, das entspricht in etwa der Bevölkerung von Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs“, wird Martin Schenk von der österreichischen Armutskonferenz zitiert.

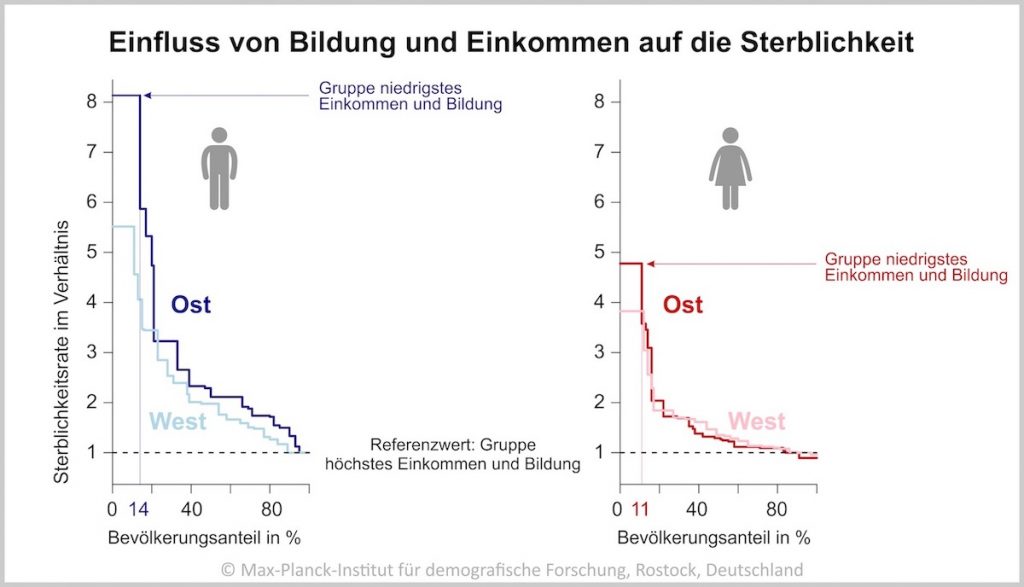

Wieder zurück nach Deutschland: »Sterben müssen alle – aber bei wem ist die Wahrscheinlichkeit eines frühen Todes noch vor dem Rentenalter am größten? Bei denen, die am wenigsten verdienen, am schlechtesten ausgebildet – und männlich sowie arbeitslos sind. Bei dieser Gruppe ist im Alter zwischen 30 und 59 Jahren das Sterberisiko acht Mal höher als das von Männern, die zum Personenkreis mit dem höchsten Einkommen und Bildungsgrad gehören. Bei Frauen ist es fünf Mal so groß.« So Matthias Kamann in seinem Artikel Männlich, arbeitslos, hohes Sterberisiko: »Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Anhand von Daten zu 27 Millionen Mitgliedern der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem Jahr 2013 haben die Wissenschaftler Pavel Grigoriev, Rembrandt Scholz und Vladimir Shkolnikov errechnet, wie groß die Korrelation zwischen dem Sterberisiko und dem Einkommen, dem Bildungsgrad, dem Geschlecht und einer Arbeitslosigkeit beziehungsweise Berufstätigkeit ist.«

»Noch nie in Deutschland wurden solche Berechnungen auf einer derart großen Datenbasis durchgeführt. Und noch nie konnte damit für Deutschland so belastbar aufgezeigt werden, dass jene sozioökonomischen Faktoren bei der Todeswahrscheinlichkeit eine große Rolle spielen«, so die Hervorhebung von Kamann.

Die Originalquelle findet man hier:

➔ Pavel Grigoriev, Rembrandt Scholz and Vladimir M Shkolnikov (2019): Socioeconomic differences in mortality among 27 million economically active Germans: a cross-sectional analysis of the German Pension Fund data, in: BMJ Open, 2019; 9: e028001

Die drei Wissenschaftler arbeiten am Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock. Und dieses Institut weist darauf hin: „Zum ersten Mal stehen wir auf sicherer Datenbasis, wenn wir die einzelnen Faktoren und ihren Einfluss auf die Sterblichkeit in Deutschland bewerten“, so Pavel Grigoriev, einer der Verfasser der neuen Studie. Ähnliche Untersuchungen für Deutschland nutzten bisher wesentlich kleinere Datensätze, die aus Forschungsumfragen stammten, und daher weniger aussagekräftig waren. Unter der Überschrift Höchstes Sterberisiko für Arme und Arbeitslose finden wir dann diese weiterführenden Informationen:

»Die neuen Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, einen Job zu haben: Arbeitslosigkeit verdoppelt das Sterberisiko. Noch wichtiger ist das Einkommen, vor allem für die Männer: Die Sterblichkeit des am schlechtesten verdienenden Fünftels lag um 150 Prozent über dem des am besten verdienenden Fünftels. Schlechtere Bildung erhöhte das Sterberisiko für Männer hingegen nur um etwa 30 Prozent.«

Aber, so wird der eine oder andere einwenden, ist das nicht logisch, dass das Sterberisiko unterschiedlich sein muss, wenn man (in der Regel beispielsweise ältere) Arbeitslose mit Beschäftigten vergleicht? Der folgende Erläuterung verdeutlich sogleich den Unterschied zwischen Sterberisiko und Lebenserwartung, die auch in diesem Beitrag bereits angesprochen wurde und die sich die meisten Menschen noch gut vorstellen können:

»Das Sterberisiko steht für die Wahrscheinlichkeit zu sterben – und zwar unabhängig vom Alter. Um die Sterberisiken vergleichbar zu machen, rechneten die Forscher den Einfluss des Alters heraus. So spielt es etwa keine Rolle, dass Arbeitslose im Durchschnitt älter sind als Menschen mit Job, und schon daher häufiger sterben. Vielmehr wurde die Altersstruktur aller Bevölkerungsgruppen statistisch so angeglichen, dass alle die gleiche Zusammensetzung hatten. Sterblichkeitsunterschiede sind darum nur noch auf die verbleibenden Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Einkommen zurückzuführen.«

Das Sterberisiko beziffert also, wie viele Menschen im Alter von beispielsweise 50 Jahren leben, wie viele von ihnen in diesem Lebensjahr sterben und wie viele das 51. Lebensjahr erreichen. Aus diesen Daten kann dann ein mathematischer Wert für die Todeswahrscheinlichkeit in diesem Alter errechnet werden. In der neuen Studie der Demografie-Forscher wurde das für die gesamte Altersgruppe zwischen 30 und 59 Jahren verallgemeinert.

Und wie wichtig die statistische Bereinigung zur Herstellung einer Vergleichbarkeit ist, kann man auch diesem Hinweis entnehmen: »Zwar sei das Sterberisiko im Osten etwa für die Männer um ein Viertel höher als im Westen. Rechnet man aber die Einflüsse von Arbeitslosigkeit, Bildung, Einkommen und Nationalität heraus, verschwindet der Unterschied. Dass die Sterblichkeit der Männer im Osten höher ist, liegt also daran, dass es dort einen höheren Anteil an Arbeitslosen, an weniger Gebildeten und an Menschen mit geringerem Einkommen gibt. Denn all diese Faktoren erhöhen die Sterblichkeit. Andere in Ost und West unterschiedliche Faktoren, wie etwa die medizinische Infrastruktur, scheinen hingegen eine verschwindende Rolle zu spielen.«

Anders ausgedrückt: »Anteilig leben in Ostdeutschland mehr Männer mit sozioökonomischen Eigenschaften, bei denen ein höheres Sterberisiko statistisch belegbar ist. Das führt dann bei der Kumulation aller Faktoren zu besonders hohen Werten für Ostdeutschland.« (Kamann 2019).

Die am stärksten benachteiligte Gruppe sind bestimmte Männer, darunter überdurchschnittlich betroffen Männer in Ostdeutschland: »14 Prozent zählen hier zur untersten Einkommens- und Bildungsschicht. Diese Gruppe hat im Vergleich zur höchsten Einkommens- und Bildungsschicht ein mehr als achtmal so hohes Sterberisiko. In Westdeutschland ist die am stärksten benachteiligte Gruppe unter den Männern mit rund elf Prozent Bevölkerungsanteil kleiner, und mit einem gut fünfmal so hohen Sterberisiko etwas weniger benachteiligt. Zumindest für die Männer sind die Sterberisiken im Osten also deutlich ungleicher verteilt als im Westen.«

Und die Frauen? Die kommen offensichtlich „besser“ weg, was die Unterschiede angeht. Aber: »Bei den Frauen sind die Unterschiede vor allem beim Einkommen weniger stark ausgeprägt. Arbeitslosigkeit und Bildung wiegen gleich schwer wie bei den Männern.«

Schlussendlich muss noch angemerkt werden, dass man der Studie keine Kausalitäten entnehmen kann, also »ob es nun die schwierigen Lebensumstände sind, die bei Armut und Arbeitslosigkeit die Todeswahrscheinlichkeit erhöhen, oder ob dafür Ernährungsgewohnheiten oder Suchtmittel oder psychische Belastungen verantwortlich sind«, so Kamann in seinem Artikel. Wobei man das „oder“ auch durch ein „und“ ersetzen könnte, aber das wäre wieder ein eigenes Thema. Denn dazu bräuchte man weitaus differenziertere personenbezogenen Daten, die schlichtweg nicht vorliegen. Im internationalen Vergleich, vor allem zu skandinavischen Ländern, sei Deutschland beim Thema Datenverfügbarkeit aber sehr schlecht aufgestellt. Vor allem Daten über Zusammenhänge zwischen Sterblichkeit und sozioökonomischen Status der Bevölkerung in Deutschland seien schwer zu bekommen, so wird MPIDR-Forscher Grigoriev in der Mitteilung des Instituts zitiert.