In der Sozialpolitik ist immer eine Menge Bewegung. Nicht selten sogar zu viel Bewegung, wenn man den Ausstoß des Gesetzgebers in den sozialpolitischen Handlungsfeldern betrachtet, denn nicht selten werden wir Zeugen einer Verschlimmbesserung bestehender rechtlicher Regelungen, zuweilen auch realer Verschlechterungen unter dem nett daherkommenden Deckmantel der „Rechtsvereinfachung“, wie man das gerade erst besichtigen konnte am Beispiel der letzten Änderungen im SGB II, die als „Rechtsvereinfachungsgesetz“ verkauft wurden. Und mittlerweile ist ja der Regelfall der, dass man nicht einmal hinterherkommt mit dem Sammeln der Änderungen, geschweige denn, dass man ausreichend Zeit hat, die (möglichen) Auswirkungen in Ruhe zu durchdenken. Und schon wird wieder eine neue sozialpolitische Sau durchs Dorf getrieben. Meistens bleibt man im morastigen Klein-Klein stecken.

Da ist die Gleichzeitigkeit der Ankündigung bzw. der Erwähnung ganz grundsätzlicher, ja sogar systemverändernder Vorschläge ein Ereignis, das besondere Aufmerksamkeit generiert. Natürlich vor allem dann, wenn es sich um Protagonisten handelt, denen man die jeweilige Position eigentlich nicht wirklich zugetraut hätte, sondern eher im Gegenteil.

In diesen Tagen werden wir Zeuge einer solchen Gleichzeitigkeit der weit ausgreifenden Vorschläge. Beginnen wir mit der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die sich erkennbar müht, ihr bisheriges Image aus früheren Tagen, eine Vertreterin des „linken Flügels“ der SPD zu sein, endlich loszuwerden und als „modern“ zu gelten. Dazu verwendet sie konsequent das Instrumentarium der Besetzung von Themen – oder sagen wir besser der begrifflichen Hülsen, die irgendwie die Zukunft symbolisieren (sollen). „Arbeit 4.0“ ist so eine Hülse, als Pendant zur Industrie 4.0 gedacht. Ein echtes Zukunftsthema, bei dem man auch in der Wirtschaft (endlich) reüssieren könnte. Also hat Nahles von Anfang an sehr viel Ressourcen und Zeit ihres Ministeriums auf dieses Thema fokussiert und man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass ihr das mehr liegt als die Abarbeitung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Pflichtenkatalogs (von der Rente mit 63 über den Mindestlohn bis hin zu einigen Änderungen bei Leiharbeit und Werkverträgen). Das war Pflicht, „Arbeit 4.0“ hingegen ist die Kür, mit der sie die bereits im Landeanflug befindliche Legislaturperiode der großen Koalition beenden und gleichsam abrunden möchte und ihrem eigenen Standing eine neue Richtung zu geben hofft.

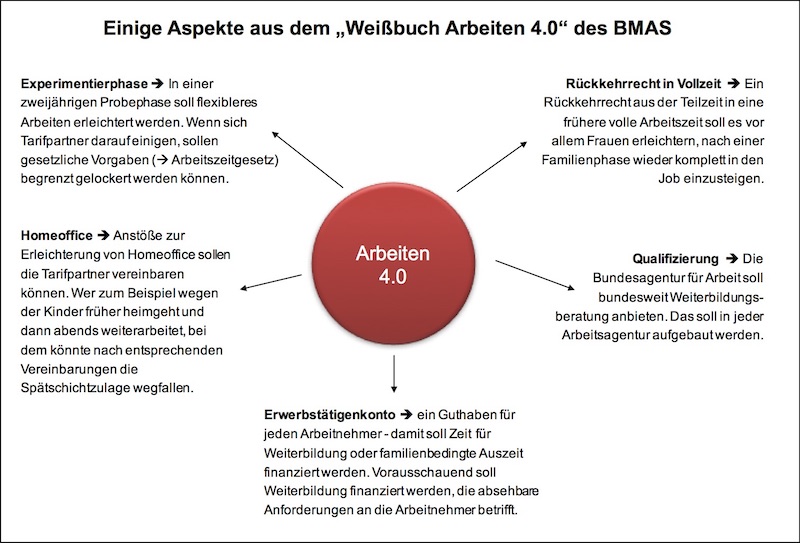

Am Anfang des Prozesses stand ein Grünbuch Arbeiten 4.0 – als Ausgangspunkt für den Dialogprozess Arbeiten 4.0. Natürlich gibt es auch eine Website, die man unter www.arbeitenviernull.de erreichen kann. Und es wurden zwei „Werkhefte“ veröffentlicht und ein „Tool“ zum Thema Werthielten. Alles ganz modern und dennoch harte Arbeit symbolisierend. Am 29. November 2016 wird sie dann das seit April 2015 vorbereitete und ausformulierte „Weißbuch Arbeiten 4.0“ der Öffentlichkeit vorstellen – und sie lässt schon mal gezielt Luft aus dem Kessel der „innovativen Ideen“, die da auf uns zukommen sollen.

Und dafür hat sie dann eine schöne Schlagzeile von dem Blatt bekommen, das man gemeinhin mit Wirtschaft assoziiert – der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die FAZ schreibt: Nahles gibt Startschuss für große Experimente mit der Arbeitszeit. Und in der Untertitelung erfahren wir: »Die Bundesarbeitsministerin kündigt im F.A.Z.-Interview an, in einer zwei Jahre langen Testphase neue Arbeitszeitregeln zu erproben. Aus der Wirtschaft kommen schon viele Bewerbungen.« Nur das Handwerk habe sich bislang noch nicht gerührt, kann man dem Artikel entnehmen.

Es soll um nicht weniger gehen als die »Anpassung der starren deutschen Arbeitszeitregeln an die digitale Zukunft.« Arbeitgeber und Beschäftigte wünschten sich hier mehr Flexibilität. Daher werde sie mit der Vorlage des „Weißbuch Arbeit 4.0“ Ende November eine zweijährige Experimentierphase eröffnen, so die Ministerin. Sie wird dann mit diesen Worten zitiert:

„Wenn die Tarifpartner sich einigen, kann man den Rahmen der bestehenden Gesetze öffnen. Aber nur unter zwei Bedingungen: zwei Jahre befristet, wissenschaftlich begleitet, tarifvertraglich gesichert.“

Und auch hier schimmert es durch, der neue Glanz des Un-Ideologischen, mit dem man sich bemänteln möchte, um auch bei den anderen Gefallen zu finden: „Bei der Arbeitszeit sind viele schnell in den alten Schützengräben. Ich möchte, dass wir aus den Schützengräben herauskommen.“ So die Ministerin. Eine gesetzliche „Experimentierklausel“ solle vom Kabinett verabschiedet werden und man könne dann 2017 starten.

Also, für eine befristeten Zeitraum können Experimente dergestalt durchgeführt werden, dass die Beteiligten von den (weiter) bestehenden rechtlichen Regelungen, die ja meistens Schutzregelungen für die Arbeitnehmer sind, abweichen können. Aber dabei müsse es nicht bleiben: Das Arbeitszeitgesetz solle allenfalls geändert werden, „wenn die Experimentierphase ergibt, dass das sinnvoll und notwendig ist“.

Was muss man sich genauer darunter vorstellen? Dazu aus der Meldung Nahles kündigt Experimentierphase für flexibles Arbeiten an:

»Tarifpartner sollten vereinbaren können, für welche Gruppen und unter welchen Bedingungen Öffnungen denkbar seien. Nahles führte Bosch als Beispiel an: „Dort wollten Mitarbeiter früher nach Hause – zum Abendessen und Gute-Nacht-Geschichten-Vorlesen – und dafür freiwillig nach 20 Uhr weiterarbeiten, aber der Arbeitgeber wollte nicht die fällige Spätschichtzulage zahlen.“ Per Betriebsvereinbarung habe man den Wegfall der Zulage bei freiwilliger Abendarbeit ermöglicht.«

Endlich werden die einen jubeln, geht man ran an die alten Arbeitszeit-Zöpfe aus einer vorvergangenen Zeit, die einfach nicht mehr passen. Und auch die Beschäftigten wollen es doch flexibler haben. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Arbeitszeitfrage ist eine der ganz zentralen Fragen für den „klassischen“ Arbeitnehmer, die Regelung, das heißt die Einhegung des an sich unbegrenzten Zugriffs auf die menschliche Arbeit ist gleichsam in die „klassische“ sozialpolitische DNA eingebrannt. Und die damit immer auch verbundenen Macht-Aspekte im Verhältnis von Arbeit und Kapital wurden auch in diesem Blog immer wieder thematisiert, vgl. beispielsweise am 3. August 2015 der Beitrag Der Acht-Stunden-Tag ist nicht mehr zeitgemäß. Und wer will schon von gestern sein? Aber so einfach darf man es sich nicht machen oder am 24. Juli 2015 der Beitrag Arbeitszeit: Schneller und vor allem immer mehr, wenn es denn der einen Seite passt. Zur Arbeitgeber-Forderung nach einer „Flexibilisierung“ des Arbeitszeitgesetzes. Und der eine oder andere wird sich an die aufgeregte Mindestlohn-Debatte erinnern. Da ging es vordergründig darum, dass man über die Höhe des Mindestlohns gestritten hat und ob der als Jobkiller wirken wird. Aber man denke hier an eine ganz bestimmte Branche, die sich durch besonders lautstarken Protest hervorgetan hat – das Hotel- und Gaststättengewerbe. Genau an dem kann man zeigen, dass das eigentliche Problem von vielen Akteuren in dieser Branche weniger oder gar nicht die 8,50 Euro waren (und sind), sondern die mit dem Mindestlohngesetz einhergehenden Dokumentationspflichten der Arbeitszeit. Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Die Aufregung über den gesetzlichen Mindestlohn scheint langsam hinter den Kulissen zu verschwinden. Ein besonderer Grund, erneut hinzuschauen vom 18. Mai 2015. Dort konnte man nach Prüfung der These vom angeblichen „Bürokratiemonster“ Mindestlohn lesen: „Das eigentliche Problem ist das Arbeitszeitgesetz“:

»Sagen wir es in aller Deutlichkeit: Ganz offensichtlich ist es so, dass das Mindestlohngesetz mit der aus ihm resultierenden Verpflichtung, die Arbeitszeiten der Beschäftigten zu dokumentieren, vor allem deshalb als Problem wahrgenommen wird, weil dadurch gleichsam offensichtlich wird, dass man gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Dann ist aber die Regelung der Beschränkung der Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz das eigentliche „Problem“, nicht aber der Mindestlohn. Der kann nichts dafür, wenn ein anderes Gesetz (bisher) umgangen wurde, was jetzt schwieriger wird, weil mit einem Mindeststundenlohn, der nur dann nachvollziehbar ist, wenn es eine Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden gibt, denn ansonsten kann man den nicht überprüfen. Da beißt die Maus keinen Faden ab.«

Diejenigen, die Böses ahnen, werden die angekündigten „kontrollierten Experimente“ nur als eine vorgeschaltete Phase der letztendlichen Deregulierung des Arbeitszeitgesetzes und des damit verbundenen Schutzes der Arbeitskraft sehen. Und verlieren werden viele Arbeitnehmer, das sie sich nicht werden wehren können gegen die Übergriffigkeit der Arbeitgeber, die angesichts des Wettbewerbsdrucks gezwungen sind, möglichst alle Potenziale der maximalen Ausnutzung der Arbeitskraft zu heben.

Man kann das aber auch anders sehen, optimistischer. Warum nicht endlich mal etwas ausprobieren, in einem – wie Nahles das plant – durch die Tarifvertragsparteien geschützten Rahmen, also unter Beteiligung der Gewerkschaften, die schon aufpassen werden, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und bei einer entsprechenden Begleitung hat man die Chance, auch und gerade die Seite der Beschäftigten genauer in den Blick zu nehmen.

Es soll und kann hier zum jetzigen Zeitpunkt keine Antwort gegeben werden, ob die pessimistische oder die optimistische Variante zutreffend ist. Das gilt auch für den zweiten Sachverhalt, über den es zu berichten lohnt.

Da hat die Süddeutsche Zeitung ihren „Wirtschaftsgipfel“ veranstaltet. Herausgekommen ist eine interessante und in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie mit dem knappen Gut Aufmerksamkeit gut platzierte Meldung: Siemens-Chef plädiert für ein Grundeinkommen. Das sitzt und wird begeistert-zustimmend oder irritiert-ablehnend zur Kenntnis genommen. Schauen wir genauer hin, was in dem Artikel berichtet wird:

Ausgangspunkt ist ein thematischer Rahmen, in dem sich auch die im ersten Teil dieses Beitrags angesprochenen Denkübungen von Nahles & Co. bewegen: Industrie und Arbeit 4.0:

»Bis zum Jahr 2025 werden 1,5 Millionen traditionelle Arbeitsplätze in Deutschland verschwinden und durch eine in etwa gleich große Zahl von anspruchsvollen Computerbedienjobs ersetzt, hat das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit gerade prognostiziert.«

Gemeint ist diese Studie:

Marc Wolter et al. (2016): Wirtschaft 4.0 und die Folgen für Arbeitsmarkt und Ökonomie. Szenario-Rechnungen im Rahmen der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen. IAB-Forschungsbericht, Nr. 13/2016, Nürnberg 2016

Und jetzt kommt der oberste Siemens-Manager ins Spiel:

»Als Konsequenz dieses digitalen Wandels fordert jetzt Siemens-Chef Joe Kaeser eine bessere soziale Absicherung für die Menschen. Es würden absehbar „einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr mitkommen“, warnte Kaeser auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Auf sie warten könne man jedoch nicht, denn dann würden Deutschland und Europa verlieren. Also müsse die Gesellschaft dafür sorgen, „dass die Menschen versorgt sind“; sie müssten sehen: „Da ist einer da, der hilft mir.“ Deshalb werde „eine Art Grundeinkommen völlig unvermeidlich sein“ … Chris Boos, der ebenfalls mit hochintelligenten Maschinen Geld verdient, sekundiert: „Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Weg, den notwendigen gesellschaftlichen Wandel vom Erhalt zum Neubau so zu gestalten, dass er sozialverträglich wird.“«

Sehr ihr, auch „die“ Wirtschaft unterstützt den Gedanken eines bedingungslosen Grundeinkommens, werden die einen jubeln. Während die anderen darin nur den Versuch sehen, sich der lästigen Beschäftigungsfrage zu entledigen und damit der Teilhabe über Erwerbsarbeit. Oder die befürchten, dass das ganze nur der Absenkung der Löhne dienen soll, denn man kann die Leute ja verweisen auf das Grundeinkommen.

Dabei sind die Äußerungen der Manager auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung nur eine Fortsetzung dessen, was bereits auf dem Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos begonnen hat und durch Äußerungen aus dem Silicon Valley gestützt wird. Vgl. dazu aus meinem Beitrag Mit dem Herz dafür, aber mit dem Kopf dagegen? Oder mit dem Verstand dafür, aber ohne Herz? Das „bedingungslose Grundeinkommen“ ist (nicht) krachend gescheitert vom 7. Juni 2016:

»Sehr viel mit Geld zu tun hat auch der den einen oder anderen vielleicht irritierenden Aspekt, dass die Idee eines Grundeinkommens Unterstützung bekommt von Technologie-Gurus aus dem Silicon Valley … Es gibt nicht wenige Stimmen, die das für eine „vergiftete Unterstützung“ halten, denn – so der Vorwurf, angesichts der Verarmung und der parallelen Konzentration des Wohlstands bei einer sehr kleinen Gruppe von Wohlhabenden gerade in den USA fürchten die Effizienz-Maschinen des digitalen Zeitalters, dass sie zwar immer mehr und schneller mit immer weniger Menschen produzieren können, ihnen dann aber schlichtweg die Nachfrageseite wegbricht. Und kaufen müssen die Leute schon.

In diesem Zusammenhang muss man dann auch das hier zur Kenntnis nehmen: »Ausgerechnet im elitären Weltwirtschaftsforum kommt ein Vorschlag auf, der sonst nur als Idee von Sozialromantikern abgetan wird«, berichtete Ulrich Schäfer in seinem Artikel Davos diskutiert über das Grundeinkommen. Auch hier wieder tauchen zwei Stränge auf: Zum einen das Silicon Valley und zum anderen die immer wieder kolportierte These, dass die digitale Revolution viele menschliche Arbeitskraftkinder fressen wird … Menschliche Arbeit und Einkommen müssten voneinander entkoppelt werden. Überall Bewegung bei diesem Thema, wenn auch eher auf einer suchenden Art und Weise. Dennoch kann und muss man diesen Strang durchaus kritisch sehen, denn hier geht es wohl eher primär darum, die wegbrechende Nachfrageseite aufgrund der die Ungleichheit potenzierenden Marktprozesse wieder einzufangen.«

Sofort stellen sich zahlreiche Anschlussfragen, wie beispielsweise nach der Höhe des Grundeinkommens. Aber auch hier gilt, dass man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass die bekannten oder erwarteten Frontlinien aufbrechen, dass eine Menge in Bewegung gekommen ist.

Abschließend sei hier mit Blick auf den Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung ein anderer dort vorgetragener Gedanke besonders hervorgehoben, über den man dringend nachdenken sollte und muss:

Als in einem Panel über Künstliche Intelligenz (KI) diskutiert wurde, stellte Yvonne Hofstetter fest: „Die Schere geht immer weiter auf, die menschliche Arbeit hat immer weniger Anteil an der Produktivität.“ Ausgerechnet sie, die Gründerin eines KI-Dienstleisters, also gewissermaßen eine Profiteurin dieser superschnellen Rechner, mahnte eine Systemdebatte an: „Kann man weiter die Arbeit so stark besteuern, oder muss man nicht schauen, ob man oben beim Kapital etwas macht?“