Eigentlich wurde der landläufig als die „fünf Wirtschaftsweisen“ bezeichnete Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) in den vergangenen Jahren kaum noch wirklich beachtet, wenn sie einmal jährlich immer im November ihre meist voluminösen Jahresgutachten veröffentlicht haben. Das lag weniger an der Qualität der Vorhersagen der wirtschaftlichen Entwicklung, über die man auch streiten kann, als an den zahlreichen wirtschaftspolitischen Belehrungen, was die Politik zu machen habe. Die waren und sind in der Regel eingebettet in eine rigide angebotsorientierte Sicht auf Wirtschaftspolitik. Bei einigen gab es bei den Jahresgutachten lediglich den fast schon unterhaltsamen Faktor, neben den Inhalten die Zahl der „Eine andere Meinung“-Äußerungen des Außenseiters Peter Bofinger, dem letzten Keynesianer in dem Gremium, zu registrieren, mit denen die Jahresgutachten eine ganz eigene Färbung bekommen. Im neuen Jahresgutachten 2017/18 unter der schön daherkommenden Überschrift „Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik“ sind es insgesamt fünf Minderheitenvoten, die Bofinger abgegeben hat.

Aus sozialpolitischer Sicht mehr als irritierend ist der Tatbestand, dass sich diese fünf Wirtschaftsweisen legitimiert sehen, teilweise umfangreiche Stellungnahmen und vor allem konkrete Maßnahmen in der Sozialpolitik in ihren Jahresgutachten zu entfalten – selbst wenn man ihre Expertise in Geldpolitik oder welchem ökonomischen Teilgebiet auch immer nicht in Frage stellt, in dem hyperkomplexen Feld der Sozialpolitik sind sie definitiv keine ausgewiesenen Experten (vgl. dazu als Beispiel aus dem vergangenen Jahr Unbeirrt die Fahne hoch im eigenen sozialpolitischen Schützengraben. Die „fünf Wirtschaftsweisen“ machen auch in Sozialpolitik und das wie gewohnt. Also extrem einseitig vom 2. November 2016).

Im Jahresgutachten 2017/18 hat sich die Mehrheit des Sachverständigenrates auch zur Arbeitszeitfrage geäußert – und das ganz offensichtlich mit der Absicht, die aktuell im Vorfeld der anstehenden Koalitionsverhandlungen seitens der Arbeitgeber vorgetragenen Forderungen nach einer „Flexibilisierung“ des Arbeitszeitgesetzes offensiv als wirtschaftspolitische Notwendigkeit herauszustellen und damit zu unterstützen.

Schauen wir zuerst einmal genauer hin, was dort niedergeschrieben wurde und dann in solchen Meldungen seinen Niederschlag gefunden hat: Wirtschaftsweiser hält Achtstundentag für „veraltet“: » Dass die Arbeit mit dem Feierabend ende, sei „veraltet“, sagte der Chef der Wirtschaftsweisen.« Im Gutachten selbst finden wir diese Hinweise zum Thema:

»Im Zuge einer Reform des Arbeitszeitgesetzes könnte eine Anpassung von einer Tageshöchstzeit auf eine Wochenhöchstzeit helfen, die Arbeitszeit flexibler auf die Wochentage zu verteilen. Zudem dürfte es sinnvoll sein, bei kollektiven Regelungen Abweichungen von der Mindestruhezeit von elf Stunden zuzulassen, um die Flexibilität von Arbeitszeit und -ort zu fördern. Forderungen nach einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit erscheinen mit Blick auf den im Zuge des demografischen Wandels voraussichtlich zunehmenden Fachkräfteengpass unzeitgemäß. Von einem Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit abzusehen, ist nach wie vor richtig, denn Teilzeitbeschäftigte könnten sich aufgrund des Rechtsanspruchs veranlasst sehen, ihren Wiedereinstieg in die Vollzeitbeschäftigung unnötig lange hinauszuzögern.« (SVR 2017: 36)

Die schaffen es, in einem Absatz nicht nur den Arbeitgebern Schützenhilfe zukommen zu lassen, sondern gleich auch noch den Vorstoß der IG Metall in der gerade begonnenen Tarifrunde hinsichtlich eines Anspruchs auf vorübergehende Teilzeitarbeit für bestimmte Personengruppen vom Tisch zu wischen und sonstige mögliche Ansprüche auf der Arbeitnehmerseite – Stichwort Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit auch gleich noch für nicht der Rede wert zu erklären.

Diese Forderung wurde dann von vielen Medien aufgegriffen und eine angesichts der tatsächlichen Verhältnisse auf den unterschiedlichen Arbeitsmärkten fast schon skurrile Debatte über den „8-Stunden-Tag“ brach sich Bahn.

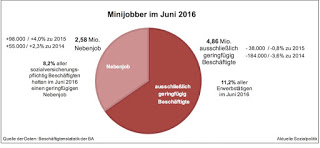

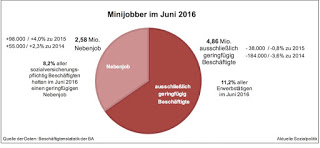

Das ist natürlich allein schon angesichts des Gewichts der Teilzeitarbeit in ihren unterschiedlichen Ausformungen bis hinunter zu den Minijobs eine irritierende Stoßrichtung. Und nicht bei allen, aber bei vielen Arbeitnehmern sieht die Realität doch ganz anders – beispielsweise durch die teilweise erhebliche Mehrarbeit, die von den Beschäftigten geleistet wird. So prognostiziert das IAB für das kommende Jahr 1,7 Mrd. Überstunden in Deutschland, davon 946 Mio. unbezahlte Überstunden.

Und diese Formulierung des Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Christoph Schmidt, wird bei vielen Arbeitnehmern nicht einmal mehr ein müdes Lächeln produzieren können: „Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginnt und mit dem Verlassen der Firma beendet, ist veraltet“, so wird Schmidt zitiert. Gerade bei den Bürotätigkeiten gibt es viele, die „selbstverständlich“ Arbeit mit nach Hause nehmen, die auch abends ihre Mails checken, die was am Wochenende vorbereiten. Und wie ist das eigentlich mit der ganz eigenen Form der Mehrarbeit, die erst vor kurzem wieder thematisiert worden ist – die Nebenjobs, deren Zahl in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist? 3,2 Mio. Menschen haben einen oder mehrere Nebenjobs – vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Wer macht das warum? Neue Erkenntnisse über die Menschen in der boomenden Welt der Nebenjobber vom 18. Oktober 2017.

Und über mangelnde Flexibilität können sich die Arbeitgeber in Deutschland bei den Arbeitszeiten eigentlich nun wirklich nicht beklagen. Dafür muss man nicht auf die expandierende Form der „Arbeit auf Abruf“ verweisen (vgl. dazu Kapo – was? Der DGB nimmt mit der Arbeit auf Abruf das Schmuddelkind der Arbeitszeitflexibilisierung ins Visier vom 26. September 2016), wo wirklich Missbrauch betrieben wird mit dem Zugriff auf die Beschäftigten. Arbeitnehmer sind flexibel, Arbeitgeber eher nicht, so Nadine Oberhubers Überschrift: »Forscher warnen: Schon jetzt arbeiten viele Deutsche mehr als das Gesetz erlaubt.« Was man seit geraumer Zeit in Deutschland beobachten kann ist eine „Polarisierung“ dergestalt, dass wir »einerseits eine generelle Arbeitszeitverkürzung, weil die Zahl der Teilzeitverträge stark zugenommen hat«, erleben, »andererseits sehen wir einen großen Teil von Beschäftigten, der Überstunden macht«, so wird der Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch von der Universität Duisburg-Essen in dem Artikel von Oberhuber zitiert.

Die Diagnose von Gerhard Bosch ist eindeutig: „Wir sind in Europa dasjenige Land mit der höchsten Arbeitszeitflexibilität“. Trotz Arbeitszeitgesetz.

Und selbst die Gewerkschaften helfen den Arbeitgebern bei einer sehr weitreichenden Flexibilisierung der Arbeitszeit. Man schaue sich nur die Abbildung am Anfang dieses Beitrags an – am Beispiel der tarifvertraglich geregelten Arbeitszeitregelungen für die baden-württembergische Metallindustrie werden die Handlungsspielräume für die Arbeitgeber nun wirklich erkennbar. Die können sich aus einem breit gefächerten Baukasten die Arbeitszeitmodelle zusammenstellen.

Das wird auch an anderer Stelle erkannt: »Schluss mit dem Achtstundentag: Politik und Wirtschaft wollen Regeln aus dem Arbeitszeitgesetz abschaffen. Dabei ist jetzt schon erstaunlich viel erlaubt«, so Matthias Kaufmann in seinem Artikel Das ist Arbeit – und das nicht. Er zitiert schlicht die geltende Arbeitszeitrechtslage.

Auch Arbeitszeitexperten wie Andreas Hoff sind genervt von der nun wieder ausgebrochenen Debatte: »Die Forderungen des Sachverständigenrats ärgern mich. Die Behauptung, das Arbeitszeitgesetz sehe einen Acht-Stunden-Tag vor, ist schlichtweg falsch. Die Diskussion ist überflüssig. Die Grenze liegt nicht bei acht Stunden, sondern bei zehn Stunden, und zwar nicht wie häufig dargestellt in Ausnahmefällen, sondern ohne weitere Hürden. Auch die maximale wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden gilt grundsätzlich nur im Durchschnitt von sechs Monaten, sodass pro Woche ohne rechtliche Probleme bis zu 60 Stunden gearbeitet werden kann. Und schließlich darf die Zehn-Stunden-Regelung unter bestimmten Bedingungen auch noch überschritten werden. Insgesamt sind die Regelungen zur täglichen Höchstarbeitszeit also angemessen und ausreichend flexibel.« Vgl. dazu das Interview mit Hoff: Wenn Angestellte ihre Arbeitszeit selbst bestimmen.

Und zu der 11-Stunden-Pausenregelung zwischen den Arbeitseinsätzen hat er eine klare Meinung: »Derzeit liegt die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit grundsätzlich bei elf Stunden, kann bei entsprechender Tarifregelung aber auf bis zu neun Stunden verkürzt werden. Eine darüber hinausgehende Verkürzung lehne ich ab, weil sie langfristig den Arbeitnehmern schadet. Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist eine Schlafdauer von sieben bis acht Stunden pro Nacht sinnvoll.« Und er präsentiert auch Alternativen, ohne diese zu überhöhen:

»Ich halte viel von Vertrauensarbeitszeit, in der die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen können. Allerdings muss es den Mitarbeitern möglich sein, die Arbeitsmenge innerhalb der Vertragsarbeitszeit zu bewältigen; es dürfen keine überzogenen Ziele vorgegeben werden, wie dies leider häufig der Fall ist. Ich schätze, dass Vertrauensarbeitszeit bereits für etwa 20 Prozent der Arbeitnehmer gilt. Es ist beispielsweise das Standardmodell im Vertrieb. Im Schichtbetrieb lässt sich das Modell allerdings nicht umsetzen, weil die Mitarbeiter nicht für die Einhaltung ihrer Vertragsarbeitszeit verantwortlich gemacht werden können.«

Und bei allem Flexibilisierungsgerede muss man schlichtweg mal zur Kenntnis nehmen, dass Millionen Arbeitnehmer in Industrie und Dienstleistungen Schichtarbeit leisten und das auch in Zukunft machen müssen, weil es schlichtweg nicht geht, beispielsweise die Pflege alter Menschen im Home Office zu erledigen. Und gerade hier wird der Stellenwert von Schutzbestimmungen durch die Forschungslage mehr als deutlich:

Im März 2015 hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Überarbeitung der europäischen Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) eine Stellungnahme abgegeben. Darin wird beispielsweise auf den Forschungsstand die weit verbreitete Schichtarbeit betreffend hingewiesen:

»Mit ansteigender Dauer der Arbeitszeit nehmen auch die Unfallzahlen zu. Bereits nach der neunten Arbeitsstunde zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Unfallrisikos. Dies hat auch eine Untersuchung aus dem Jahr 1998, bei der 1,2 Millionen Unfälle analysiert wurden, deutlich gemacht … Die Analyse hat ergeben, dass das Unfallrisiko generell nach der neunten Arbeitsstunde exponentiell ansteigt. Darüber hinaus ergab sich eine signifikante Wechselwirkung von aktueller Arbeitsdauer und Tageszeit. Die Unfallhäufigkeit nach unterschiedlichen Arbeitsdauern hing davon ab, zu welcher Tageszeit die Arbeit begann. Bei späterem Schichtbeginn stieg die Unfallrate nach der achten Arbeitsstunde dramatisch an.«

Und weiter:

»Darüber hinaus haben Langzeitanalysen gezeigt, dass lange wöchentliche Arbeitszeiten mit einem höheren Unfall- und Erkrankungsrisiko assoziiert sind. So wurde zum Beispiel von Dembe et al. ermittelt, dass eine wöchentliche Arbeitsdauer von mehr als 60 Stunden – nach Kontrolle von personen- und arbeitsplatzbezogenen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Branche – mit einem 23 % höheren Verletzungsrisiko einhergeht im Vergleich zu einer geringeren Stundenzahl … Auch Beeinträchtigungen wie Schlafprobleme oder Herzerkrankungen nehmen mit Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit zu.«

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: »Um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu gewährleisten sind von daher nach Auffassung der gesetzlichen Unfallversicherung Schichtdauern von mehr als acht Stunden pro Tag und Wochenarbeitszeiten von mehr als 40 Stunden im Sinne der Prävention nicht zu empfehlen.«

Wenn man das alles Revue passieren lässt, dann muss es andere Gründe geben für die hufescharrenden Aktivitäten der Arbeitgeber in diesem Bereich. An dieser Stelle sollen zwei ausgewählte Aspekte besonders hervorgehoben werden:

1.) Zum einen ist das natürlich anlassbezogen im Kontext der Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition zu verstehen, denn man muss frühzeitig die Themen platzieren, die Eingang finden sollen in den Koalitionsvertrag. Hier geht es ihnen vor allem um ein Ziel: Die Arbeitgeber wollen die tägliche Begrenzung der Arbeitszeit schleifen und statt dessen auf die wöchentliche Höchstarbeitszeit abstellen. Aber warum ist das so wichtig?

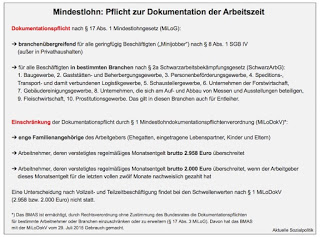

Eine plausible Vermutung geht in die in diesem Blog schon mehrfach darstellte Problematik einer Kollisionen der arbeitszeitlichen Realität in Branchen wie Hotel und Gaststätten mit den Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und der Tatsache, dass diese in der Vergangenheit schlichtweg nicht entdeckt wurden, weil keiner kontrolliert hat, sich das aber mittlerweile durch das Mindestlohngesetz geändert hat, denn der Zoll muss zur Mindestlohnkontrolle auch die gearbeiteten Stunden nachvollziehen. Selbst wenn der Mindestlohn ordnungsgemäß gezahlt wurde, kommt dann ein Verstoß gegen die Arbeitszeitvorschriften ans Tageslicht. Würde die tägliche Höchstarbeitszeitbegrenzung flexibilisiert oder gar beseitigt werden, dann könnte man wieder schalten und walten, denn – daran sei an dieser Stelle erinnert – bei der Wochenarbeitszeit ist man nicht an die „normalen“ 48 Stunden gebunden, sondern kann bis zu 60 Stunden nach oben gehen. In so einem Gefecht wird praktische Arbeitszeitkontrolle von außen verunmöglicht. Vor allem überall dort, wo es keine Betriebsräte gibt, was gerade in den für Missbrauch empfänglichen Branchen regelhaft der Fall ist.

In diesen Zusammenhang passt dann auch der massive Druck der Arbeitgeber in Richtung Deregulierung bei den Dokumentationspflichten für Arbeitgeber bestimmter Branchen nach dem Mindestlohngesetz, denn wenn die fallen, dann wären der schrankenlosen Flexibilität (und damit verbunden auch dem massiven Missbrauch) Tür und Tor geöffnet, da man nicht mehr nachhalten kann, wer wie viele Stunden wirklich gearbeitet hat. Vgl. zu diesem Aspekt den Beitrag Ein Vorstoß zur „Entlastung“ der Arbeitgeber beim Mindestlohn – ein Vorgeschmack auf das, was von einer Jamaika-Koalition sozialpolitisch zu erwarten ist? vom 17. Oktober 2017.

2.) Zum anderen werden die Arbeitgeber damit konfrontiert, dass die Arbeitszeitfrage (erneut) von den Gewerkschaften aufgerufen wird, konkret von der IG Metall. »Die IG Metall startet die Tarifverhandlungen mit einem Coup: Neben sechs Prozent mehr Lohn fordert sie ein Recht auf eine befristete Arbeitszeitverkürzung. Arbeitnehmer sollen für bis zu zwei Jahre ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden in der Woche reduzieren können. Wer kleine Kinder hat oder die Mutter pflegt, soll dafür sogar einen finanziellen Zuschuss vom Arbeitgeber erhalten.« So die Kurzfassung dessen, was in den kommenden Wochen verhandelt werden muss in dem Artikel Arbeiten, wie es zum Leben passt von Tina Groll.

Man sollte sich an dieser Stelle – gerade auch angesichts des massiven Aufstöhnens der Arbeitgeber – klar machen, dass die IG Metall schon mit einer reduzierten Variante auf das Spielfeld tritt, denn es wir ja nicht eine generelle Arbeitszeitverkürzung gefordert, sondern eine befristete Regelung für diejenigen, die das wollen und nur eine finanzielle Teilkompensation für einige wenige definierte Personengruppen, ebenfalls nicht für alle.

Man muss zugleich auch die Arbeitgeberseite verstehen, denn tatsächlich gibt es auf der Ebene der Fachkräfte durchaus und zunehmend Probleme, überhaupt ausreichend qualifiziertes Personal zu finden und jeder Anspruch auf eine (befristete) Arbeitszeitverkürzung würde dieses Problem natürlich verschärfen. Aber unabhängig davon ist es natürlich nicht wirklich konsistent, wenn die Arbeitgeber und die Wirtschaftsweisen eine deutliche Erhöhung der Arbeitszeitflexibilität von den Arbeitnehmern einfordern, denen diese aber zugleich verweigern, weil sie ihnen möglicherweise nicht in den betriebswirtschaftlichen Kram passen. Vielleicht ist das aber durchaus konsistent, nämlich einseitig konsistent.

Und schlussendlich wird an der einen oder anderen Stelle im Arbeitgeberlager sicher registriert, welche Arbeitszeitverkürzungswünsche sich generell bei vielen Menschen aufgebaut haben. Man kann das an einem Beispiel illustrieren: Wenn auch mit Einschränkungen kann man die Zahl und die Intensität von Retweets auf Twitter als Indikator verstehen für Themen, die die Menschen bewegen.

#Arbeitszeit: Sechs Stunden am Tag sind genug. #Schweden verkürzt im Gesundheits- und Sozialsektor den Arbeitstag bei gleichem Lohn. Qualität und Produktivität steigen, der Krankenstand sinkt: https://t.co/2f89RF3Yvw

— Stefan Sell (@stefansell) 13. November 2017

Nehmen wir als Beispiel den hier zitierten Tweet, über den dieser Artikel von Reinhard Wolff verlinkt wurde: Sechs Stunden am Tag sind genug: »Schweden verkürzt im Gesundheits- und Sozialsektor den Arbeitstag bei gleichem Lohn. Qualität und Produktivität steigen, der Krankenstand sinkt.«

Darauf sind sehr viele angesprungen – viele mit großer Sympathie für das, was sie da lesen. Nur muss man natürlich genau lesen, denn zuweilen verzerren Überschriften ziemlich stark die tatsächlichen Vorgänge. Nun wird hier so getan, als würde in Schweden demnächst der 6-Stunden-Tag eingeführt, was sich allerdings beim Weiterlesen dann schnell relativiert, denn hier wird von Modellversuchen berichtet.

So das Sahlgrenska-Uni-Krankenhaus in Göteborg. »Ein zunächst auf ein Jahr angelegter Versuch mit dem Sechsstundentag wurde zwischenzeitlich mehrfach verlängert – und wird nun vermutlich Dauerzustand. Mit einem Sechstel mehr an Personal – das wurde plötzlich gefunden – konnte die Produktivität sogar erhöht werden: Die Orthopäden schaffen jetzt ein Fünftel mehr an Operationen. Die Wartezeiten für PatientInnen sind gesunken, und die Wirtschaftlichkeit der Klinik hat sich verbessert.« Ja, aber nicht im Gesundheits- und Sozialsektor insgesamt, sondern erst einmal nur in dem Krankenhaus.

Das betont auch der Verfasser des Artikels: »Derzeit laufen überall in Schweden – vorwiegend in Krankenhäusern und im Sozialsektor – Versuche mit dem Sechsstundentag.«

Aber auch solche Erfahrungen über die Einführung des Sechs-Stunden-Tags:

»So bis Ende vergangenen Jahres für 70 Beschäftigte eines kommunalen Altenheims in Göteborg. Der Krankenstand sank dort um ein Fünftel, während er in vergleichbaren Einrichtungen im gleichen Zeitraum um 10 Prozent anstieg. Die Angestellten beschrieben sich als zufriedener, ausgeruhter, weniger gestresst. Die AltenheimbewohnerInnen teilten diese Einschätzung: Sie fühlten sich besser versorgt, das Personal habe nun mehr Zeit für Aktivitäten im Freien – oder für ein Schwätzchen.«

Das hört sich doch gut und selbst Betriebswirte können angesichts der ökonomischen Effekte zu dem Ergebnis kommen, dass das eine unterm Strich sogar lohnenswerte Investition ist. Und jetzt das „Aber“: »Der Versuch wurde abgebrochen, weil sich in der rot-grünen Kommunalkoalition die Sozialdemokraten durchsetzten. Ihnen waren die Zusatzkosten, etwa 80.000 Euro im Jahr, zu hoch.«

Dabei, so der Verfasser des Artikels, würde sich nach vorliegenden Studien die Investition langfristig rechnen – auch in der engen Kategorienwelt der Betriebswirte: »Zwar verursache die Reform zunächst höhere Kosten, könne langfristig aber Gewinn abwerfen.«

Wie dem auch sei – der Artikel endet mit dem Hinweis, dass die schwedische Linkspartei nun Sechsstunden-Tests in allen Kommunen fordert, „um mehr Erfahrungen sammeln zu können“. Das ist aber etwas anderes als die Aussage, Schweden würde jetzt die Arbeitszeit auf sechs Stunden verkürzen und das bei vollem Lohnausgleich. Das nun kann man wirklich nicht dem Artikel entnehmen.

Dennoch adressiert der Beitrag eine bei vielen vorhandene und tief sitzende Sehnsucht nach kürzeren Arbeitszeiten, was nicht nur, aber eben auch ein Resultat der enormen Zunahme nicht nur von Arbeitstempo, sondern auch generell der Arbeitsintensität, ist.