Wer erinnert sich nicht an die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Da wurden wir immer wieder konfrontiert mit Berichten über (angeblich) systemrelevante Berufe, deren Wert man nun endlich zu schätzen habe. Vor allem Gesundheitsberufe waren darunter, hin und wieder und mit deutlichem Abstand wurde auch auf die vielen überwiegend Frauen im Einzelhandel, vor allem in den Supermärkten, hingewiesen. Und an der einen oder anderen Stelle schafften es dann sogar die LKW-Fahrer in den Strom der zahlreichen Berichte über diejenigen, die für uns alle und ihre tägliche Versorgung unverzichtbar sind. Aber das waren nur punktuelle Eruptionen, zu weit weg für die meisten Menschen ist die eben nicht (mehr?) romantisierbare Trucker-Welt. Zu viele Hinweise auf katastrophale Arbeitsbedingungen lassen sich in der Medienberichterstattung finden, wenn man denn suchen würde. Aber das ist für meisten Menschen ganz weit weg, da geht es eher um das Erstaunen, wenn Lieferungen nicht sofort zugestellt werden oder gar mehrere Tage vergehen, bis die gewünschten Produkte direkt an die Haustür und das selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten für die Endabnehmer transportiert werden.

Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt: So viele Beschäftigte wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990

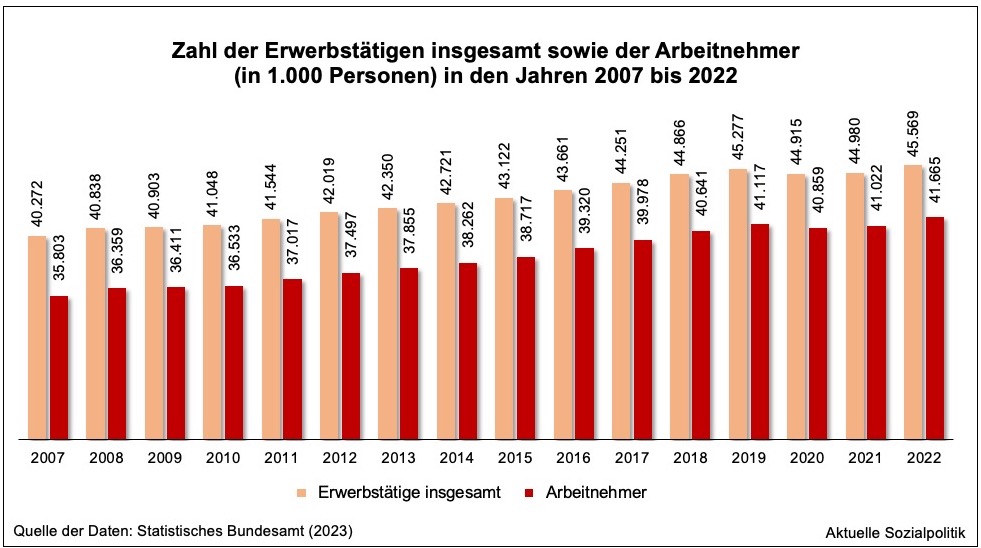

Der Blick auf die ganz großen Zahlen lässt den Beginn des neuen Jahres positiv daherkommen: »Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990«, so das Statistische Bundesamt unter der Überschrift Erwerbstätigkeit 2022 auf höchstem Stand seit der deutschen Vereinigung. Und mit Blick auf das gerade abgelaufene Jahr 2022 erfahren wir, dass die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber Vorjahr um 589.000 Personen gestiegen sei, damit haben wir den Beschäftigungsstand des letzten Jahres vor dem ersten Jahr der Corona-Pandemie nicht nur wieder erreicht, sondern mittlerweile sogar übertroffen. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 (45,3 Millionen Personen) wurde um 292.000 Personen überschritten.

Die Leiharbeit mal wieder vor dem EuGH: Niedrigere Löhne per Tarifvertrag sind in Ordnung, dafür soll es aber an anderer Stelle einen Ausgleich geben müssen

»Das Arbeitnehmerüberlassungsrecht kann als überaus komplexer Bereich des Arbeitsrechts bezeichnet werden, das aufgrund seiner vielen Regularien und Sanktionen bei Verstößen besonders risikobehaftet ist. Die Komplexität rührt nicht zuletzt durch die europäischen Vorgaben in der Richtlinie 2008/104/EG vom 19. November 2008 über Leiharbeit (Leiharbeitsrichtlinie) her. Trotz diverser gerichtlicher Entscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene ist die Auslegung des Arbeitnehmerüberlassungsrechts nach wie vor mit vielen Unsicherheiten verbunden.« So die zutreffende Charakterisierung von Johanna Keil in ihrem Beitrag Wie lange ist „vorübergehend“? aus dem März dieses Jahres, in dem es um eines der Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zum Formenkreis der Leiharbeit ging. Der EuGH musste sich mehrfach mit dieser besonderen Beschäftigungsform befassen, insbesondere mit der Auslegung von „unbestimmten Rechtsbegriffen“. Dazu gehört beispielsweise eine „vorübergehende Überlassung“ – was aber ist noch „vorübergehend“ und was nicht mehr? Der EuGH hat in seinem Urteil vom 17. März 2022 (Az. C-232/20) Auslegungshinweise für die Beurteilung dieses Merkmals gegeben, ohne jedoch letztlich Klarheit zu schaffen. Vielmehr spielte der EuGH den Ball zurück an die nationalen Gerichte. Vgl. dazu auch ausführlicher den Beitrag Was ist (k)eine „vorübergehende Überlassung“ von arbeitenden Menschen? Der Europäische Gerichtshof fällt ein „erfreuliches“ bzw. „enttäuschendes“ Urteil zur Leiharbeit, der hier am 18. März 2022 veröffentlicht wurde.

Immer noch 7,5 Millionen abhängig Beschäftigte, aber: der Niedriglohnsektor ist etwas geschrumpft

19 Prozent und damit fast jeder fünfte abhängig Beschäftigte in Deutschland haben im April 2022 im Niedriglohnsektor gearbeitet. Damit wurden rund 7,5 Millionen Jobs unterhalb der Niedriglohnschwelle von 12,50 Euro brutto je Stunde entlohnt. Das waren 514.000 niedrig entlohnte Jobs weniger als im April 2018 (8,0 Millionen), berichtet das Statistische Bundesamt unter der Überschrift 0,5 Millionen weniger Niedriglohnjobs im April 2022 gegenüber April 2018. Der Anteil der niedrigentlohnten Jobs an allen Beschäftigungsverhältnissen ist somit bundesweit von 21 Prozent auf 19 Prozent gesunken.

Mit Blick auf die Schrumpfung des so gemessenen Niedriglohnsektors gibt es erhebliche Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland – und das lässt sich auf die Anhebung des Mindestlohns in den Jahren 2018 bis zum Frühjahr 2022 zurückführen: »Der Anteil an Beschäftigten im Niedriglohnsektor sank in Ostdeutschland mit einem Rückgang von 29 % auf 23 % im Zeitraum April 2018 bis April 2022 deutlich stärker als in Westdeutschland, wo er von 20 % auf 18 % zurückging. Eine Erklärung dieser Entwicklung ist der zwischen April 2018 und April 2022 von 8,84 Euro auf 9,82 Euro gestiegene gesetzliche Mindestlohn, der die Verdienstentwicklung in Ostdeutschland stärker beeinflusste als in Westdeutschland.«

Ist das zusammengewachsen, was zusammengehört? Einige Zahlensplitter zum Tag der Deutschen Einheit 2022

»Zusammenstehen auch in Krisenzeiten, Lösungen finden und respektvoll miteinander umgehen: Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt klang der Wunsch nach mehr Zusammenhalt durch«, so dieser Bericht von den diesjährigen Einheitsfeierlichkeiten: „Weniger Wut und mehr Respekt“. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, insgesamt habe der Osten – an „harten Kriterien“ wie etwa der Wirtschaftskraft gemessen – einen „unglaublich guten Entwicklungsprozess genommen“. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, erinnerte an die Veränderungen, die Ostdeutschen nach 1989 viel abverlangt hätten: „Für Viele hier im Osten Deutschlands und in Thüringen schmeckten die Jahre nach der Vereinigung nicht nach Milch und Honig, sondern gerade die Zeit der Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit lässt heute noch vielen hier in Thüringen die Galle aufstoßen“, sagte Kramer. Jedoch gebe es auch „viele Geschichten des gelingenden Wachsens“. Erfurts katholischer Bischof Ulrich Neymeyr sagte, dass am 3. Oktober 1990 wohl nur wenigen Menschen bewusst gewesen sei, „welch große Aufgabe vor unserem Volk lag“. Bis heute seien die Deutschen „nicht wirklich“ zu einem Volk zusammengewachsen. Vor Vertretern der Spitzen des Staates bat er um Gottes Beistand für weiteres Zusammenwachsen und ein „Wachsen an den Herausforderungen der Zeit“.

Ob Gott seinen oder ihren Beistand liefern kann und wird, muss hier dahingestellt bleiben. Schauen wir auf einige sozialpolitisch relevante Befunde, die auch im Jahr 2022 darauf hindeuten, dass der Prozess des Zusammenwachsens noch lange nicht abgeschlossen ist.