»Die deutsche Bevölkerung plädiert in ihrer übergroßen Mehrheit für einen weiteren Ausbau des Wohlfahrtsstaates. Dieser Befund ergibt sich aus einer von TNS Infratest im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführten repräsentativen Umfrage, bei der insgesamt 2.000 Wahlberechtigte ab 18 Jahren zu ihren reformpolitisch relevanten Präferenzen und Einstellungen befragt wurden.« Das berichtet die Friedrich-Ebert-Stiftung unter der Überschrift Die Zukunft des Wohlfahrtsstaates. Man hat eine repräsentative Umfrage machen lassen und verdichtet die wichtigsten Erkenntnisse der auf dieser Grundlage erstellten Studie (Roberto Heinrich, Sven Jochem, Nico A. Siegel: Die Zukunft des Wohlfahrtsstaates. Einstellungen zur Reformpolitik in Deutschland. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016) in fünf Punkten, die auf den ersten Blick dem Sozialpolitiker gefallen dürften.

1.) 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland mittlerweile ein zu hohes Ausmaß angenommen hat. Diese Wahrnehmung zieht sich durch alle sozialen Schichten und politischen Lager. Zudem sind viele der Befragten überzeugt, dass sich die zu hohe soziale Ungleichheit negativ auf die Leistungskraft der deutschen Wirtschaft auswirkt.

2.) Die vollständige Gleichstellung von Mann und Frau sowie der effiziente Ausbau von wohlfahrtsstaatlichen Humandienstleistungen werden von der Bevölkerung als Prioritäten für die Reformpolitik genannt. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Familie und Kinderbetreuung wird dringender Handlungsbedarf gesehen.

3.) Die Kerninstitutionen des deutschen Sozialstaats, die Sozialversicherungen, erfahren nach wie vor hohen Zuspruch in der Bevölkerung. Jedoch wird deutliches Verbesserungspotential auf der Leistungsseite ausgemacht: Ein Großteil der Befragten stuft das Niveau der Absicherung nur als „gerade ausreichend“ ein und bezweifelt, dass der Wohlfahrtsstaat die soziale Ungleichheit in Deutschland effektiv und nachhaltig bekämpfen kann.

4.) Die Verantwortung für eine adäquate Absicherung des Lebensstandards bei gesundheitlichen und sozialen Risiken liegt nach Überzeugung einer großen Mehrheit noch immer beim Staat. Sämtliche Bevölkerungsgruppen wünschen sich mindestens eine Konservierung des bisherigen Ausgabenniveaus und plädieren eher für eine weitere Expansion, statt für Aufgabenkürzungen.

5.) Zur Finanzierung des gewünschten Leistungsniveaus finden höhere Steuern auf Erbschaften, für Unternehmen und auf Vermögenswerte hohen Zuspruch. Sozialstaatliche Ausgabenkürzungen und eine staatliche Kreditaufnahme werden als Finanzierungsinstrumente abgelehnt. Gleiches gilt für eine Erhöhung der Einkommenssteuer und von Sozialabgaben.

Schauen wir uns den letzten Punkt einmal genauer an. Florian Diekmann hat genau hier angesetzt und das bereits in der Überschrift zu seinem Artikel auf den Punkt gebracht: Die Deutschen wollen mehr Sozialstaat – aber kaum dafür zahlen. »Der deutsche Sozialstaat soll stärker werden, allerdings sollen breite Schichten der Bevölkerung nicht dafür bezahlen müssen. Auch neue Schulden wollen die Deutschen nicht machen.« Die Ablehnung höherer Steuern gilt bei der Mehrheit selbst für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer, die aufgrund der hohen Freibeträge vor allem Vermögende zu spüren bekommen würden.

Wo aber soll dann das Geld herkommen?

Irgendwie von denen da oben, zu denen man selbst nicht gehört. In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die große Mehrheit der Deutschen die soziale Ungleichheit im Land als zu groß empfindet. Dementsprechend gibt es nur bei höheren Steuern für Unternehmen und Vermögende Zustimmung.

Daraus resultiert aber, so Florian Diekmann, ein Dilemma: Höhere Steuern für Unternehmen und Vermögende allein würden aber wohl kaum ausreichen, den Wohlfahrtsstaat im gewünschten Ausmaß auszubauen.

Ein Verdacht liegt nahe: Die Deutschen haben ein paradoxes Verhältnis zur Solidarität. Aber das sich gleichsam aufdrängende Bewertungsschema einer „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“-Mentalität wird von Florian Diekmann selbst hinterfragt:

»Erstens sind selbst unter jenen Befragten zwei Drittel für höhere Vermögensteuern, die davon betroffen wären – nämlich die, die sich selbst in der Oberschicht oder oberen Mittelschicht verorten oder über ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 4000 Euro im Monat verfügen. Diese Leistungsfähigen sehen sich also durchaus in der Pflicht.

Und zweitens ist die Haltung nur logisch: Würde das nötige Geld über höhere Beitragssätze oder Einkommensteuern – oder gar über Kürzungen in anderen Bereichen der Sozialversicherung – erhoben, würde sich die Ungleichheit noch vergrößern.«

Nur: »Selbst wenn man die Vermögensteuer wieder einführt und die Unternehmenssteuern erhöht, dürfte das Geld kaum reichen, den Wohlfahrtsstaat wie gewünscht auszubauen und massiv in Bildung zu investieren.«

Hier wird auch ein Dilemma der Linken erkennbar. »DIE LINKE vertritt die Position der übergroßen Mehrheit: Mehr soziale Sicherheit durch Reichensteuern finanzieren.« So ein Tweet von Sarah Wagenknecht. Aber wie gesagt, das wird nicht reichen und zugleich blockiert so eine Position – bei aller berechtigten und notwendigen Debatte über ein anderes Maß der Umverteilung als heute – die Einsicht, dass wir angesichts der enormen Aufgabenbedarfe in Rente, Pflege, Gesundheit und anderen sozialpolitischen Bereichen eine deutliche Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage der sozialen Sicherungssysteme brauchen bis hin zu einer Diskussion über neue Finanzierungsquellen.

Ein anderer Aspekt, den man der Untersuchung entnehmen kann, wurde bislang nirgendwo thematisiert. Wieder werden wir Zeugen einer seit langem sichtbaren Hierarchisierung der Wohlfahrtsbedürftigkeit der einzelnen Handlungsfelder.

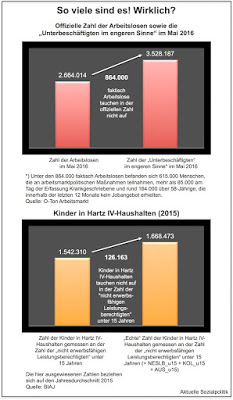

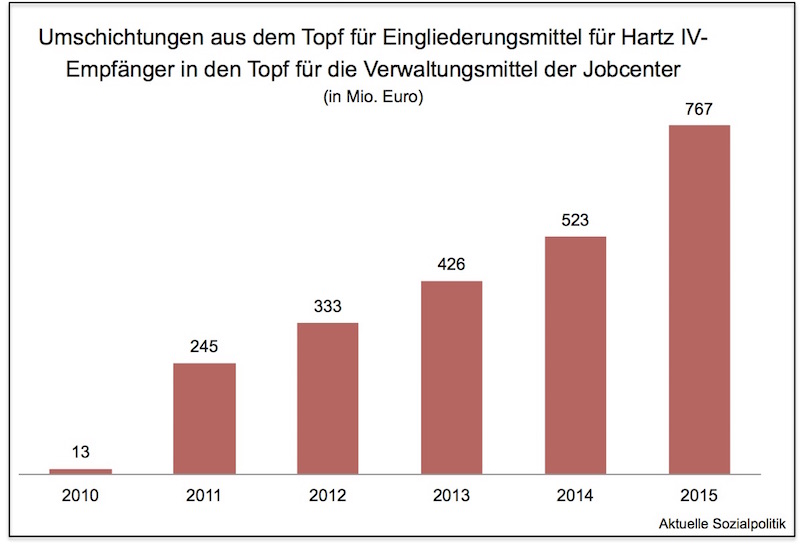

Man schaue sich die beiden Abbildungen am Anfang dieses Beitrags an, die der neuen Studie entnommen sind. Sowohl bei der Frage, wofür der Staat Verantwortung zu übernehmen hat wie auch hinsichtlich der Frage, wo der Staat denn mehr Gelder ausgeben sollte, finden wir ganz unten die Arbeitslosen und die Hartz IV-Empfänger.

Das ist einer der bedrückendsten Befunde, die man in der Umfrage finden kann. Offensichtlich werden wir hier mit dem konfrontiert, was ich als Dreiklang von „Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung“ von Arbeitslosigkeit, vor allem der Langzeitarbeitslosigkeit, bezeichnet habe.

Die Abkoppelung der Langzeitarbeitslosen in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft hat sich verfestigt und man gesteht ihnen immer weniger bis gar nicht zu, von einem aktiven Sozialstaat profitieren zu können. Man kann es auch so zuspitzend formulieren: Ihnen wird die Schuld in die eigenen Schuhe geschoben. Unabhängig davon, dass das bei dem einen oder anderen durchaus nicht unberechtigt sein mag – eine ganze Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen, mit ihren ganz eigenen Geschichten, wird in die Kollektivhaft einer gesellschaftlichen Zuschreibung genommen, nach der es an ihnen liegt, sich aus der Arbeitslosigkeit zu befreien. Auf alle Fälle sieht man auf diese Menschen bezogen den geringsten Verantwortungsgrad staatlichen Handelns und zusätzliche Ausgaben will man gar nicht in Erwägung ziehen.

Nicht nur, aber auch wegen solcher Befunde sind die Ergebnisse der Studie beim genaueren Hinsehen für den Sozialpolitiker gar nicht so ohne. Und man sollte nicht vergessen – die Entsolidarisierung beginnt immer an den Rändern, die man noch gut verkaufen kann, aber sie frisst sich unaufhaltsam vor in die Mitte der Wohlfahrtswelt. Wenn sie da angekommen ist, wird es zu spät sein.