Fundamentale Veränderungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie mit uns umgegangen wird, kommen nicht plötzlich über uns, sondern sie schleichen sich in unser Leben und gerade am Anfang kann man sich oftmals gar nicht vorstellen, welche Kraft in dem, was manche „Pioniere“ ausprobieren, steckt. Wobei der Begriff der „Pioniere“ für die meisten von uns sehr positiv besetzt ist, denn das sind doch die, die Innovationen vorantreiben, Neues wagen usw.

Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir doch alle, dass viele Entwicklungen vor allem deshalb vorangetrieben werden, weil sie an Verwertungsinteressen gebunden sind, weil man über sie neue Geschäftsfelder erschließen und mehr Gewinn machen kann. Daran ist ja auch erst einmal nichts auszusetzen in der normalen Welt der Wirtschaft.

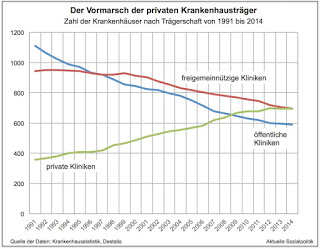

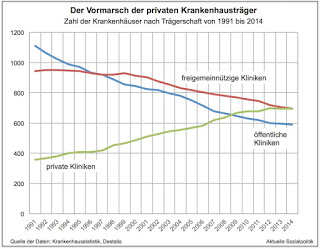

So ist das aber auch und zunehmend in der Gesundheits- bzw. besser genauer: Krankenversorgung. Dort tummeln sich im Bereich der Krankenhäuser mittlerweile zahlreiche private, auf Gewinn gerichtete Unternehmen, große profitgetriebene Krankenhauskonzerne sind relevante Player auf dem „Markt“, der allerdings ein ganz anderer ist als die „normalen“ Märkte, auf denen wir uns sonst so bewegen. Die privaten Krankenhausträger haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich ihren Anteil an der Krankenhausversorgung ausgebaut und expandieren weiter. Größter Verlierer in diesem Prozess waren und sind die öffentlichen Kliniken, also vor allem die Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft.

Eine dieser großen privaten Player im Krankenhausbereich ist die Rhön-Klinikum AG. Die ist verbandelt mit dem HELIOS-Konzern. Die HELIOS-Kliniken-Gruppe ist einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung Europas. Zur Gruppe gehören seit dem 28. Februar 2014 nach der Übernahme von 38 Rhön-Kliniken insgesamt 111 Kliniken, 52 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius. Der eine oder andere wird mit Fresenius das hier verbinden: Beim Gesundheitskonzern Fresenius läuft es rund, so ist einer der vielen Pressemitteilungen über die „Erfolgsstory“ dieses Unternehmens betitelt. „In aller Bescheidenheit: Es war wirklich ein grandioses Jahr“, so wird der Vorstandsvorsitzende Ulf Schneider zitiert. »Man habe schon im vergangenen Jahr die eigentlich erst für 2017 gesetzten Ziele erreicht. Eine der Ideen für die Zukunft: ein kostenpflichtiges Patientennetzwerk«, so Michael Braun in seinem Bericht.

Die sich hier bereits andeutende unternehmerische Energie, sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen, sondern in neue, natürlich: Wachstumsfelder (mit Gewinnperspektiven) vorzustoßen, kann man auch im Krankenhausbereich studieren. Dazu ein Blick auf die Rhön-Uniklinik Marburg. Eine Uniklinik und ein privater Krankenhauskonzern? Ja, man darf kurz erinnern: Bundesweit einmalig war die Privatisierung des Uniklinikums Marburg-Gießen Anfang 2006. Die Rhön-Klinikum AG erwarb für 112 Millionen Euro einen Geschäftsanteil von 95 Prozent. Eine (bis heute) mehr als umstrittene Sache war das, die Proteste dagegen reißen nicht ab. Vgl. dazu auch die Artikel-Sammlung der Frankfurter Rundschau.

In Marburg steigt man jetzt ein in den nächsten Schritt, die „Effizienzmaschine“ Krankenhaus 2016 noch mal und so richtig zu beschleunigen. Ein Blick auf den Sachverhalt:

Am 25.02.2016 kam eine dieser Pressemitteilungen von Unternehmen, die oftmals kaum oder gar nicht beachtet werden, was sich durchaus als Fehler erweisen kann: RHÖN-KLINIKUM AG kooperiert mit IBM bei Optimierung der Patientensteuerung, so ist die überschrieben. Tauchen wir ein in die ganz spezielle Sprache der Betriebswirte:

»Ziel der Kooperation ist es, künftig bereits in der vorklinischen Phase eine datengestützte, versorgungsgerechte Patientennavigation entweder in den ambulanten oder den stationären Bereich sicherzustellen. Zeit- und kostspielige Fehlzuweisungen können dadurch vermieden werden. Zudem dient die Nutzbarmachung von Patientendaten dazu, weitergehende Behandlungsempfehlungen zu unterstützen. IBM bringt in dieses Gemeinschaftsprojekt neue „Cognitive-Computing“-Technologien ein. Kognitive Systeme verstehen natürliche Sprache, können logische Schlüsse ziehen und sind lernfähig. Damit können Daten im Kontext interpretiert und neue Einsichten gewonnen werden – eine wichtige Kompetenz für eine künftig immer stärker IT-gestützte und personalisierte Patientenbehandlung inklusive Diagnose- und Therapievorschlägen. Mit „IBM Watson“ verfügt das Unternehmen zurzeit über eine weltweit führende Technologieplattform für das Cognitive Computing. In der ersten Phase soll das „Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen“ am Universitätsklinikum Marburg von einem kognitiven Assistenzsystem bei der arbeitsintensiven Bearbeitung dieser Fälle unterstützt werden.«

Es lohnt sich, die geschwurbelten Ausführungen zu übersetzen.

Jutta Rippegather hat das versucht mit dieser provozierend daherkommenden Überschrift: Computer ersetzt Arzt. „Optimierung der Patientensteuerung“ hört sich für viele in diesen ökonomistischen Zeiten erst einmal positiv an, zumindest irgendwie neutral. Man kann das aber auch ganz anders sehen, wie beispielsweise der im Artikel zitierte Marburger Kinder- und Jugendarzt Stephan Heinrich Nolte, der sich um die Beziehung zwischen Arzt und Patient sorgt – und nicht nur das:

»Der Kranke werde nach seiner Ankunft im Krankenhaus nicht mehr als Erstes von einem Menschen untersucht, sondern von einem Computer. Dieser schlage dann den diagnostischen Weg vor. Und zwar denjenigen, der für das Unternehmen besonders lukrativ sei.«

Nolte übersetzt das Projekt zwischen Rhön und IBM mit „schöne neue Heilewelt“. Der Computer sei schlau. Es handele sich um „kognitive Systeme“, denen Rhön wahre Wunder zutraut, was man ja auch der Pressemitteilung des Unternehmens entnehmen kann. Aber wenn man dieses Projekt weiter denkt, dann lässt sich eine höchst problematische Entwicklungslinie identifizieren:

»Der Computer ersetzt den Arzt. „Das würde viele Personalkosten sparen“, sagt Nolte, Mitglied der privatisierungskritischen Initiative Notruf 113. Mit dem Projekt käme Rhön-Gründer Eugen Münch seiner Vorstellung einer medizinischen Versorgung der Zukunft ein ganzes Stück näher: „Der Patient wird erst mal unter den Scanner gelegt und der sagt sofort, was der hat und welches Medikament er braucht.“«

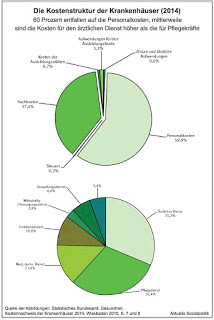

Der Hinweis auf die möglichen Einsparungen bei den Personalkosten ist ein wichtiger, wenn man sich die Kostenstruktur der deutschen Krankenhäuser in Erinnerung ruft, denn zu 60 Prozent handelt es sich um Personalkosten und darunter stellen mittlerweile nicht mehr die Pflegekräfte anteilig den größten Kostenblock, sondern der ärztliche Dienst. Während man in der Vergangenheit angesichts des Kostenanteils vor allem versucht hat, bei den Pflegekräften über Abbau von Stellen und Arbeitsverdichtung eine Kostenentlastung herbeizuführen (mit all den Folgen, die wir heute unter Begriffen wie „Pflegenotstand“ usw. diskutieren müssen), kann man auf diesem „klassischen“ Weg im ärztlichen Dienst nicht vorankommen. Hier muss man den Weg einschlagen einer Automatisierung von Kernkompetenzen der Ärzte, also genau in den angesprochenen Bereichen Diagnostik und Therapie. Denn darüber könnte man je nach Breite der Vorfeldarbeit, die von Maschinen erledigt werden, tatsächlich eine erhebliche Reduktion des ärztlichen Personalbedarfs herbeiführen.

Zusätzlich problematisch wird diese Entwicklung – die uns sicher als eine für die Patienten ganz tolle verkauft werden wird, weil die „schlauen“ Computer alles überprüfen, nichts vergessen und ganz bestimmt die beste Therapieempfehlung geben werden – durch die Verwertungsinteressen eines privaten Klinikbetreibers. Mal ganz nüchtern: Was wäre denn rationales Verhalten eines solchen Unternehmens, wenn es über diese Möglichkeit verfügen würde? Na klar, man wird Strategien entwickeln, die nicht nur „kosteneffiziente“ Behandlungen vorschlagen, sondern das wird sich mischen mit einer „Kunden“-Segmentierung. Wetten, dass Privatpatienten eine ganz andere Diagnostik und Therapie erfahren werden als Kassenpatienten – schlichtweg aufgrund anderer Abrechnungsmechanismen?

Und wenn wir schon im visonären Bereich sind: Welche Perspektiven tun sich auf, wenn man in Zeiten, in denen die Krankenhäuser nach „Qualität“ unterschiedlich vergütet werden sollen, berechnen kann, wie die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmter Therapieansätze ist, vor allem, wenn man dann in der Zukunft auf die personenbezogenen Daten einer „Elektronischen Patientenakte“ zugreifen kann, die vielleicht irgendwann einmal mit Daten über die individuelle Lebensweise der Patienten verknüpft wird? Vgl. hierzu ergänzend den Blog-Beitrag Das war ja zu erwarten. Krankenkassen wollen Fitnessdaten nutzen. Auf der Rutschbahn in eine Welt, die nur am Anfang nett daherkommen wird vom 9. Februar 2016 sowie den Artikel Veräußerung des Innersten und „Eine fundamentale Entsolidarisierung“. Krankheiten sind nicht nur Ausdruck der eigenen Lebensführung. Gespräch mit Stefan Sell).

Eine ganz praktische Empfehlung könnte lauten: Kauft Aktien von solchen Unternehmen. Werdet wohlhabend, wenn ihr genug Geld übrig habt, das man da anlegen kann. Aber ob das alles wirklich anstrebenswert ist, darüber ließe sich mehr als streiten. Man muss darüber streiten, bevor es zu spät sein wird.