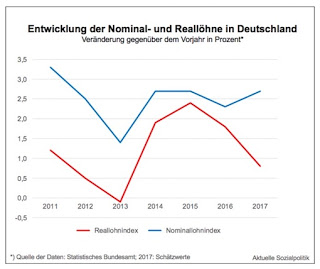

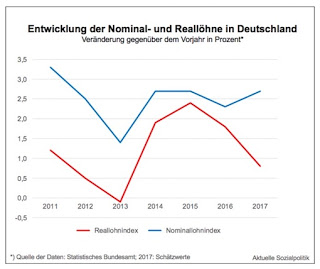

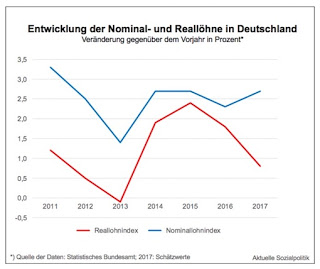

Immer wieder wird man in den vergangenen Monaten mit Meldungen konfrontiert, dass „die“ Löhne in Deutschland nun kräftig ansteigen (vgl. dazu bereits den Beitrag Jetzt aber ein großer Schluck aus der Pulle? Der stärkste Anstieg „der“ Löhne seit Jahren wird gemeldet vom 30. August 2017). Und angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land scheint das ja auch mehr als logisch. Nun gibt es eben nicht „die“ Löhne, neben den Nominallöhnen gibt es die Reallöhne, also das, was nach Abzug der allgemeinen Inflationsrate übrig bleibt. Und es gibt die Tariflöhne, die von den Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden ausgehandelt worden sind und die aber erst einmal nur den Arbeitnehmern zugute kommen, die auch in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten. Und die Tarifbindung war in den vergangenen Jahren rückläufig (vgl. dazu Zur Entwicklung der Tarifbindung und der betrieblichen Mitbestimmung. Die Kernzone mit Flächentarifverträgen und Betriebsräten ist weiter unter Druck vom 5. Juni 2017). Und bei allen Werten sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier über Durchschnittswerte sprechen.

Mit Blick auf die Teilgruppe der Arbeitnehmer, die in den Genuss von Tariflöhnen kommt, vermeldet das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) als Bilanz der Tarifpolitik des Jahres 2017: 2017 steigen die Tariflöhne nominal um 2,4 Prozent – real erzielen die Tarifbeschäftigten ein Plus von 0,6 Prozent. Das ist dann doch ein eher überschaubarer Anstieg der Reallöhne. „Da die Inflationsrate wieder spürbar höher ist, fällt der Reallohnzuwachs 2017 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus“, wird der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, zitiert. In den Jahren 2014 bis 2016 stiegen die Tariflöhne wegen der sehr geringen Preissteigerung real zwischen 1,9 und 2,4 Prozent und haben damit über den von ihnen ausgehenden Impuls für die Binnennachfrage einen wesentlichen Beitrag für den ökonomischen Aufschwung in Deutschland geleistet.

Der Impuls für die Binnennachfrage in den vergangenen Jahren – das müsste die Europäische Zentralbank (EZB) besonders freuen, versucht diese doch durch (erhoffte) Impulse aus ihrer Geldpolitik die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum anzukurbeln mir Blick auf ihr Ziel der Preisniveaustabilität, das sie bei knapp zwei Prozent Inflationsrate verortet.

Nun wird aus den heiligen Hallen der Bundesbank berichtet, dass man auch dort einen besonderen Blick auf die Lohnentwicklung geworfen hat. Ausgangspunkt war eine andere wirtschaftspolitische Baustelle, die in Deutschland ziemlich große Ausmaße angenommen hat – die gerade im Ausland und dort in bestimmten Ländern überaus heftig kritisierten Leistungsbilanzüberschüsse der deutschen Volkswirtschaft. Das ist gerade in diesen Tagen ein wichtiges Thema in der Wirtschaftspresse mit Blick auf das gerade abgelaufene Jahr: »Diese Daten bergen politischen Zündstoff: Deutschland hat 2017 nach Ifo-Berechnungen erneut einen hohen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt«, berichtet das Handelsblatt unter der Überschrift 287 Milliarden Dollar – deutscher Überschuss bleibt groß. Dieser Betrag ist mehr als doppelt so groß ausgefallen wie der von Exportweltmeister China mit 135 Milliarden Dollar.

Das war auch Thema einer Konferenz von Bundesbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Frankfurt am Main. Vgl. dazu die Pressemitteilung der Bundesbank vom 19.01.2018 unter der Überschrift Weidmann: Hohe Leistungsbilanzüberschüsse spiegeln lockere Geldpolitik. Die Spitze der Bundesbank in Gestalt von Jens Weidmann hat dabei den offiziellen Standpunkt vertreten, man solle diese enormen Überschüsse nicht überbewerten – und außerdem sei auch die Geldpolitik des übergeordneten Hauses mit dafür verantwortlich: »Neben der Alterung der Gesellschaft tragen Weidmann zufolge auch die aktuell niedrigen Öl- und Rohstoffpreise sowie der schwache Euro zum derzeitigen Überschuss bei. „Der hohe Handelsüberschuss ist auch Ausdruck der sehr lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank“, so der Bundesbankpräsident weiter.« Und seine Empfehlungen betten sich ein in die bekannte Welt der Mainstream-Ökonomie: »Den Forderungen nach höheren Staatsausgaben, um die Überschüsse zu reduzieren, erteilte Weidmann eine Absage. Simulationen hätten gezeigt, dass bei einer Ausweitung der staatlichen Investitionen um 1 Prozent des BIP der Überschuss der Leistungsbilanz um weniger als 0,1 Prozentpunkte sinken würde. Erwägenswert sei aber eine Verschiebung vom staatlichen Konsum hin zu staatlichen Investitionen. Zudem plädierte er dafür, Anreize für private Investitionen zu verstärken.«

Das ist schon innerhalb der engeren Kreise wahrlich nicht unumstritten: »Andere Teilnehmer der Konferenz schätzten den derzeitigen Überschuss deutlich kritischer ein. So erläuterte Maurice Obstfeld, Chefökonom des IWF, dass sich derzeit nur knapp die Hälfte des deutschen Überschusses durch Faktoren wie die demografische Entwicklung erklären lasse. Die Erklärungen für den anderen Teil seien sehr umstritten. Ein wichtiger Grund für den Überschuss ist Obstfeld zufolge die hohe Sparquote in Deutschland. Insbesondere Unternehmen hätten ihre Gewinne in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, diese aber nicht reinvestiert.«

Und dann kommt mit Blick auf die hier interessierende Lohnentwicklung ein interessanter Befund – den man nicht deutlich genug herausstellen kann:

»Für Jens Suedekum, Professor für Volkswirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, ist die geringe Lohndynamik ein wichtiger Grund für den hohen Überschuss der Leistungsbilanz. Zwar seien die Löhne in den vergangenen Jahren gestiegen, Deutschland habe aber den Anschluss an andere Länder im Euroraum noch nicht vollends gefunden. Das mäßige Lohnwachstum ist laut Suedekum auch eine Erklärung dafür, warum Deutschland relativ wenig importiere. „Die zusätzlichen Gewinne, die deutsche Firmen mit Exporten machen, werden nicht entsprechend an die Arbeitnehmer zurückgegeben“, kritisierte Suedekum.«

Hier macht Suedekum einen wichtigen Punkt – auf den übrigens von den Fachleuten innerhalb der Bundesbank schon seit längerem hingeweisen wird. Und seit längerem meint nicht erst aktuell:

»Auch im richtigen Leben sind noch Rumpelstilze zu finden, etwa in den Chefetagen der deutschen Arbeitgeberverbände. Kaum hatte die Bundesbank die sattsam bekannte Tatsache wiederholt, dass die Löhne in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gestiegen sind, da wüteten die Funktionäre des Kapitals auch schon los wie einst das Männchen aus Grimms Märchen. Vor den „gefährlichen Ratschlägen aus Frankfurt“ warnte der Unternehmerverband Gesamtmetall, und Deutschlands Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer tat die Meinung der Währungshüter als „überflüssig und wenig hilfreich“ ab.« So ein Zitat aus diesem Artikel, der am 4. August 2014 veröffentlicht worden ist: Das Lohnparadox. Warum die Bundesbank mit ihrer Forderung nach höheren Gehältern recht hat. Und weiter heißt es dort: »So reden Ideologen, aber nicht Kaufleute, die mit den Zahlen vertraut sind. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer stellt heute in der Stunde 16 Prozent mehr Güter und Leistungen her als vor 15 Jahren; doch auf seinem Gehaltszettel spiegelt sich das Leistungsplus kaum wider. Die Tariflöhne sind im selben Zeitraum nur um 10 Prozent gewachsen, und wer das Pech hatte, in einer Branche ohne Gewerkschaftseinfluss beschäftigt zu sein, verdient heute in vielen Fällen weniger als im Jahr 2000.« Und die Botschaft damals schon: »Die Verdienste hierzulande müssen gleich aus zwei Gründen steigen: zum einen, um die Arbeitnehmer am wachsenden Wohlstand zu beteiligen, zum anderen, um zum ökonomischen Ausgleich in Europa beizutragen.«

Wieder aufgerufen – und erneut mit Verweis auf Äußerungen aus der Bundesbank – wurde das Thema am 31. Juli 2017 von Daniel Baumann: Das Lohn-Paradox: »Die Bundesbank schreibt, dass der Lohnanstieg im ersten Jahresviertel „gemessen an der außerordentlich guten Arbeitsmarktlage recht verhalten“ gewesen sei. Schon in den vergangenen beiden Jahren waren Vertreter der Bundesbank mit der Lohnentwicklung nicht zufrieden.«

Bei der Ursachenanalyse wird Gustav Horn zitiert, der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung: »Während die Erwerbstätigkeit seit 2007 um 3,27 Millionen auf 43,595 Millionen im vergangenen Jahr gestiegen ist, legte die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in der gleichen Zeit nur von 57,4 auf 59,4 Milliarden zu. Die Folge: Ein guter Teil des Jobbooms ist auf Teilzeitarbeit zurückzuführen.« Dazu auch meine Analyse vom 3. Januar 2018: Frohe Kunde aus dem „Jobwunderland“ Deutschland. Da lohnt ein genauerer Blick auf die Zahlen und die andere Seite der Medaille.

„Wir haben immer noch Unterbeschäftigung“, wird Gustav Horn zitiert. Hinzu kommen die prekären Beschäftigungsverhältnisse, die seit einiger Zeit zwar auf dem Rückzug sind, aber weiterhin eine große Rolle spielen. Beides mindert die Verhandlungsmacht der Beschäftigten in Lohnrunden.

»Und die Tarifbindung erodiert seit Jahren. In Westdeutschland sind nur noch 59 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden, im Osten gar nur 49 Prozent. Eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln für das Jahr 2015 zeigt, dass lediglich 18,9 Prozent aller abhängig Beschäftigten Mitglied einer Gewerkschaft waren. Die Verankerung der Gewerkschaften in der deutschen Arbeitnehmerschaft sei „insgesamt schwach“, so die IW-Forscher Hagen Lesch und Adam Giza. „In vielen Dienstleistungsbranchen und im Handwerk wirkt sich dies auch auf die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften aus – mit enormen Auswirkungen auf das Tarifsystem.«

Soweit die Analyse. Fazit: Die Lohnentwicklung in Deutschland ist nicht nur mit Blick auf die Einkommenslage vieler Arbeitnehmer, sondern auch aus guten volkswirtschaftlichen Gründen zu schwach. Es wäre an der Zeit für eine echten „Schluck aus der Pulle“. Nur wird das nicht vom Himmel fallen, sondern muss erkämpft werden. Die Voraussetzungen dafür sind aber in den vergangenen Jahren deutlich schlechter geworden, worauf hingewiesen wurde. Auch vor diesem Hintergrund hätte man sich für die bevorstehende Legislaturperiode mutige Schritte hin zu einer – wenn es nicht anders geht auch erzwungenen – Re-Regulierung bestimmter Branchen gewünscht, in denen viele Arbeitnehmer arbeiten, die abgekoppelt sind von den bisherigen (überschaubaren) Lohnsteigerungen. Man denke hier an den Einzelhandel oder derzeit besonders prominent an die Pflege, insbesondere die Altenpflege (vgl. speziell dazu Der sich ausbreitende Mangel an Pflegekräften, die besondere Problematik eines doppelten Mangels in der Altenpflege und ein lösungsorientierter Blick auf die Arbeitsbedingungen vom 19. Januar 2018). Das verweist auf das so wichtige Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen, wenn es denn nicht anders geht. Aber die derzeit gegebene Blockade dieses Instruments wird – folgt man dem Sondierungsergebnispapier der Großen Koalition in bevorstehender Fortsetzung – nicht mal angetastet. Das Thema taucht in den Verhandlungsergebnissen nicht mal auf, obgleich das für die Gewerkschaften ein essentieller Punkt wäre. Dennoch drängen die Gewerkschaftsführer die SPD in die GroKo neu-alt. Aber das wäre dann eine weitere (große) Baustelle für eine kritische Analyse.