Wenn man in diesen Tagen einen Streifzug durch die Berichterstattung im Land macht, dann müsste man schon mit Blindheit geschlagen sein, um die immer mehr anschwellenden Meldungen über den sich ausbreitenden Mangel an Pflegekräften zu übersehen. Nur einige wenige willkürlich herausgegriffene Beispiele dafür: »Gute Pflegekräfte sind rar im teuren München. Mittlerweile müssen sogar Notaufnahmen schließen, weil es an Personal fehlt. Die städtischen Kliniken greifen nun tief in die Tasche, um an Krankenschwestern oder Pfleger zu kommen – mit einer Kopfprämie von satten 8.000 Euro«, wird uns aus der bayerischen Landeshauptstadt berichtet. Dazu leider passend der Fernsehbericht: Not im Krankenhaus: München gehen die Pfleger aus: »Leere Betten, Patienten müssen weggeschickt werden. Münchens Krankenhäuser schlagen Alarm. Ihnen gehen die Pfleger aus. Schuld sind die steigenden Lebenshaltungskosten in München. Teilweise können die Krankenhäuser schwerkranke Patienten nicht versorgen. Selbst Krebspatienten mussten auf andere Krankenhäuser verteilt werden.« Und natürlich – gerade am Beispiel München förmlich sich aufdrängend – hängen die hier beschriebenen Probleme zusammen mit anderen gesellschaftlich überaus brisanten Entwicklungen, Stichwort Mangel an halbwegs noch bezahlbaren Wohnungen. Dazu passen dann diese Reaktionen auf die Berichterstattung: „Man müsse insbesondere den Mietmarkt in den Griff bekommen“.

Besonders gravierend und flächendeckend bis auf wenige regionale Ausnahmen ist der Pflegekräftemangel in der Altenpflege. Auch hierzu ein Griff in die sehr große Kiste mit den aktuellen Meldungen aus dem Land: Versorgung in Stuttgart: Pflegedienste suchen händeringend Personal. Hier geht es um den stark expandierenden Bereich der ambulanten Pflegedienste, während sich die allgemeine Diskussion überwiegend um die Pflegeheime dreht – man sollte an dieser Stelle zur Erinnerung aufrufen, dass mehr als 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden und die Menschen auch immer länger zu Hause bleiben wollen. In dem Artikel wird die Leiterin der Diakoniestation in Stuttgart zitiert:

Der Mangel an Fachkräften setzt der Diakoniestation zu, die mit rund 2.500 Patienten und 500 Beschäftigten einer der größten Anbieter in der Stadt ist. „Wir könnten sofort mindestens 15 Pflegefachkräfte einstellen“, sagt Langstein. „Aber wir kriegen keine Bewerbungen, obwohl wir ständig Stellen ausschreiben. Das ist kein Einzelfall. „Wir sind schon lange an der Kapazitätsgrenze“, sagt die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus dem Stuttgarter Norden, bei dem 20 Beschäftigte tätig sind, ausschließlich Fachkräfte. „Wir suchen seit Langem Leute, aber es kommt niemand – es ist ein Drama.“

Ein weiteres Beispiel: Der größte Altenhilfe-Träger im Landkreis Göppingen reagiert auf den Pflegenotstand. Er will die Mitarbeiter vor Überlastung schützen, kann man diesem Artikel entnehmen: Personalmangel: Wilhelmshilfe zieht Bremse. Bei der Wilhelmshilfe handelt es sich um einen diakonischen Träger der Altenhilfe.

»Der Pflegenotstand ist im Landkreis angekommen. Die Wilhelmshilfe, die als größter Anbieter mit 650 Mitarbeitern etwa 1.000 Senioren versorgt, sieht nun keinen anderen Weg mehr: Es werden bis auf weiteres keine neuen Kunden im ambulanten Bereich mehr angenommen. In den Pflegeeinrichtungen entscheiden künftig die leitenden Mitarbeiter vor Ort, ob die Personaldecke ausreicht, um die Versorgung zu gewährleisten. Wenn nicht, sollen Zimmer leer bleiben, sagen Dagmar Hennings und Matthias Bär, die an der Spitze des Altenhilfeträgers stehen. „Der Engpass beim Personal hat sich in den vergangenen Monaten so zugespitzt, dass es ein Weiter so nicht mehr geben kann“, so Bär. „Wir werden künftig die Plätze an die Kapazität unserer Mitarbeiter anpassen und nicht umgekehrt.“ Als Beispiel nennt Bär die Situation im ambulanten Bereich, wo die Diakoniestation Göppingen kurzfristig eingesprungen ist – und derzeit einige Wilhelmshilfe-Kunden betreut. Allerdings nur vorübergehend als Notlösung bis Ende März, dann müssten im Zweifel Kunden-Verträge gekündigt werden … In der Vergangenheit sei man lange nach der Devise verfahren: Es wird schon irgendwie gehen … Die Mitarbeiter seien auch motiviert. Immer wieder wurden Dienste übernommen. Doch daraus resultiere Überlastung und folglich häufige Krankmeldungen.«

So könnte man jetzt stundenlang fortfahren. Bundesweit fehlen bereits heute und unter den gegebenen Bedingungen (mindestens) 50.000 bis 70.000 Fachkräfte in der Altenpflege – und nicht nur die Zahl der zu versorgenden alten Menschen steigt und steigt, auch die Leistungsansprüche in der Pflegeversicherung wurden ins der letzten Legislaturperiode ausgeweitet (Stichwort: „Pflegestärkungsgesetze“).

In dem Beitrag Die konstanten Lohnfragen: Entgelte von Vollzeit-Pflegekräften, die Schere zwischen Alten- und Krankenpflege, die Unterschiede zwischen hier und da. Und die Frage: Was tun? vom 18. Januar 2018 wurde bereits die Frage nach dem „Was tun?“ aufgeworfen – unter besonderer Berücksichtigung der doppelten – und sich gegenseitig verschärfenden – Problematik in der Altenpflege, dass es nicht nur ein zu wenig an Pflegekräften gibt, sondern zudem die Vergütung der Altenpflegekräfte, sowohl der Fach- wie auch der Hilfskräfte, deutlich unter der in der Krankenpflege liegt. Eigentlich müssten – so auch die These in dem genannten Beitrag – die Löhne im Bereich der Altenpflege angesichts der realen Mangelsituation weit überdurchschnittlich steigen. Das tun sie aber bislang keineswegs.

Bei der Suche nach den Ursachen und möglichen Lösungsansätzen stößt man in der aktuellen Diskussion beispielsweise auf diese Studie:

➔ Wolfgang Schroeder et al. (2017): Kollektives Beschäftigtenhandel in der Altenpflege. Study der Hans-Böckler-Stiftung 373, Düsseldorf 2017

Eine gute Zusammenfassung wichtiger Aspekte dieser Arbeit findet man hier: Altenpflege: Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen: »Ausgerechnet in einer der Branchen mit dem stärksten Beschäftigungswachstum ist es um den kollektiven Zusammenhalt der Beschäftigten schlecht bestellt: in der Pflege« – und man muss hinzufügen: ganz besonders schlecht ist das in der Altenpflege.

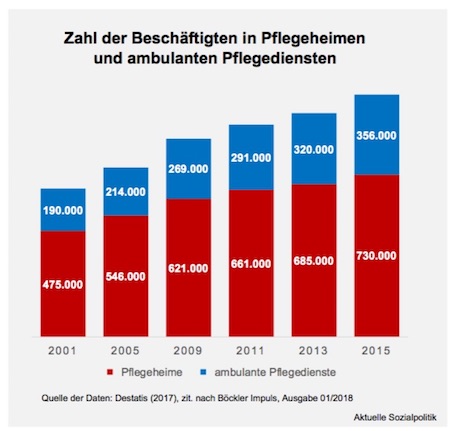

»Allein zwischen 1999 und 2015 ist die Zahl der Beschäftigten in der Altenpflege um 460 000 auf knapp 1,1 Millionen gestiegen. 65 Prozent der Stellen sind Teilzeitjobs, so viel wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig. 85 Prozent der Beschäftigten sind auch heute noch Frauen. Umfragen zeigen: Es fehlt vielfach an guten Arbeitsbedingungen, worunter die Attraktivität des Berufs leidet. 2012 erwarteten drei Viertel der Beschäftigten in der Altenpflege, ihren Beruf nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben zu können. Das Spektrum der Qualifikationen ist breit, für eine gute Pflege benötigt man gut qualifiziertes Personal in ausreichender Anzahl. Auch das Arbeitgeberlager ist alles andere als einheitlich: Von privaten Firmen über den öffentlichen Dienst, freie Wohlfahrtsverbände und kirchliche Träger ist alles dabei.«

Schroeder et al. sind auf Basis einer Befragung von 750 Beschäftigten und einzelner Interviews der Frage nachgegangen, wie man trotz dieser schwierigen Ausgangssituation gelingen kann, „ein belastbares System kollektiver Arbeitsbeziehungen“ aufbauen kann. Und die strukturellen Voraussetzungen sind wirklich schlecht, wenn man sich diese Zahlen aus der Studie vor Augen führt:

»Bisher haben gerade einmal rund zehn Prozent der Beschäftigten bei privaten Pflegediensten und -einrichtungen einen Betriebsrat gewählt. Bei Kirchen und Wohlfahrtsverbänden wird ein gutes Drittel vertreten, allerdings auf Basis des speziellen kirchlichen Dienstrechts, das den Mitarbeitervertretungen deutlich weniger Rechte einräumt als Betriebsräten. Bei öffentlichen Trägern sind es 30 Prozent, die einen Personalrat an ihrer Seite haben. Noch dünner gesät sind Gewerkschaftsmitgliedschaften: Nur 11 Prozent der Befragten sind in einer Gewerkschaft. Über die Hälfte hat noch nie über eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft nachgedacht. Selbst von den Betriebs- oder Personalratsmitgliedern sind in Pflegeeinrichtungen nur 42 beziehungsweise 20 Prozent organisiert. In kirchlichen Mitarbeitervertretungen liegt die Quote sogar nur bei 17 Prozent.«

Immer wieder gibt es die Diskussion über die Notwendigkeit eines „großen Pflegestreiks“, um eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Unabhängig davon, dass ein Streik einen entsprechenden gewerkschaftlichen Unterbau voraussetzen würde, den man derzeit nicht erkennen kann, gibt es weitere höchst problematische Restriktionen, die der nachvollziehbaren Hoffnung, auf diesem Weg einen Durchbruch beispielsweise bei den Löhnen erreichen zu können, wiedergelagert sind: Wir haben es nicht nur im Bereich der Altenpflege mit einer mehr als heterogenen und im Regelfall auch kleinteiligen Branche zu tun, auch der „Gegenstand“ der Arbeit, die Pflege von Menschen, erschwert die Organisation und Durchführung eines Arbeitskampfes. Wir wären hier mit vergleichbaren Problemen konfrontiert, die wir 2015 beim großen „Kita-Streik“ erlebet haben, dessen Ausgang ja auch mehr als ambivalent war.

Hinzu kommt ein fundamentales „Streik-Problem“, das sich in anderen Branchen wie beispielsweise der Metall- und Elektroindustrie so überhaupt nicht stellt: Wer wäre eigentlich der Adressat eines Arbeitskampfes der Beschäftigten? Wenn die IG Metall oder die IG BCE streiken würden, dann richtet sich das gegen die Unternehmen der jeweiligen Branche und würde die durch Produktionsausfälle treffen (können). Wer aber wäre der Adressat eines Pflegestreiks? Die Träger der Pflegeheime und der Pflegedienste? Möglicherweise würden sie einer zehnprozentigen Lohnerhöhung für ihr Personal sofort zustimmen und das unterstützen, aber sie sind eingebunden in ein ganz eigenes System der Refinanzierung ihrer Ausgaben. Denn das Geld bekommen sie anteilig von den Pflegekassen, also aus der Pflegeversicherung, von den Betroffenen und deren Angehörigen und ggfs. über die „Hilfe zu Pflege“ aus der Sozialhilfe, die von den Kommunen zu finanzieren ist. Insofern müsste sich ein Streik weniger gegen den unmittelbaren Arbeitgeber richten, sondern es wäre ein „politischer Streik“, der sich an denjenigen richtet, der für die Refinanzierung verantwortlich ist.

Übrigens findet man in der Studie von Schroeder et al. dazu auch einen interessanten Hinweis von den betroffenen Beschäftigten selbst:

»Auffällig ist, dass fast neun von zehn Pflegekräften in erster Linie nicht den Arbeitgeber für die Verbesserung ihrer Arbeitssituation in der Verantwortung sehen, sondern den Staat.«

In der Studie heißt es dazu: »Die primäre Verantwortung für die Gestaltung guter Arbeitsbedingungen wird also der Politik zugewiesen, die durch Gesetze, Regeln, Standards und Geldzuweisungen den Rahmen des sozialen Sektors maßgeblich determiniert. Dagegen werden die Arbeitgeber eher als „Durchlaufstation“ betrachtet; sie scheinen lediglich das umzusetzen, was ihnen die Politik an Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zuteilt.« (S. 221)

Die Autoren verweisen am Ende ihrer Studie darauf, dass »eine ausschließlich staatsbezogene Orientierung nicht nur unzureichend, sondern letztlich sogar kontraproduktiv« sei.

»Denn ohne eine auch auf Selbstorganisation zielende Perspektive ist es schwerlich vorstellbar, wie die Ergebnisse eines verbesserten staatlichen Handelns bei den Beschäftigten ankommen könnten. Dazu gehört auch, dass die vorhandenen Arbeitgeberverbände ihre Mitgliederzahl erhöhen und sich als Akteure begreifen, die die Strukturen in der Branche so gestalten, dass dort eine höhere Attraktivität für Fachkräfte entsteht. Dass bedeutet aber auch, dass die einzelnen Arbeitgeber sowie ihre Verbände ein Interesse an verhandlungsstarken Gewerkschaften entwickeln. Da den Beschäftigten häufig Erfahrungen mit Gewerkschaften fehlen, sie sich aber zugleich Unterstützung wünschen, wäre eine geplante Assistenz beim Aufbau betrieblicher Strukturen möglich und notwendig, um auf diesem Wege organisiertes Empowerment zu betreiben. Das könnte ein Schlüssel zur erfolgreichen Selbstorganisation sein, um die Macht- und Repräsentationslücke der Beschäftigten in der Pflege zu schließen.« (S. 229)

Folgt man diesen Ausführungen, dann stehen wir erst am Anfang einer möglichen (aber derzeit gar nicht so wahrscheinlichen) Formatierungsphase, an dessen Ende bessere institutionelle Strukturen stehen könnten. Wenn man ungeduldig und angesichts der sich zuspitzenden Situation nun schneller zu Ergebnissen kommen will wie beispielsweise einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, über den man einen bessere Bezahlung der Pflegekräfte auch ermöglichen und sicherstellen könnte, muss man frustriert zur Kenntnis nehmen, dass die derzeit aufgrund der Veto-Möglichkeit der Arbeitgeber im Tarifausschuss gegebene Blockade bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen ausweislich des Sondierungsergebnispapiers von Union und SPD in einer Neuauflage der GroKo nicht angegangen wird – das Thema wird noch nicht einmal erwähnt (vgl. dazu bereits meine Kritik in dem Beitrag Umrisse einer GroKo neu. Teil 1: Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht vom 13. Januar 2018).

Das alles verweist darauf, dass wir hier im Bereich der Altenpflege mit einer fundamentalen Problematik konfrontiert werden, die nun mehr oder weniger intensiv für alle sozialen Dienstleistungen in Rechnung zu stellen ist und folglich auch strukturell zu bearbeiten wäre. Hierzu abschließend ein – letztendlich mit Blick auf die aktuellen Sondierungsergebnisse frustrierender – Blick in die 2017 veröffentlichten Denkanstöße der Kommission „Arbeit der Zukunft“ der Hans-Böckler-Stiftung (Kerstin Jürgens, Reiner Hoffmann, Christina Schildmann: Arbeit transformieren!). Dort findet man die folgende Diagnose:

Obwohl die Nachfrage nach sozialen Dienstleitungen stark steigt, bleiben die Löhne auf niedrigem Niveau. Offenbar funktionieren Mechanismen von Angebot und Nachfrage in diesem Bereich nicht. Um einen Hebel für zukünftige Lohnsteigerungen zu haben, muss für die sozialen Dienstleitungen ein ganz neuer Begriff von „Produktivität“ gelten. Der Wert der Arbeit von Pflegerinnen und Erzieherinnen lässt sich nicht mit dem üblichen Produktivitätsbegriff abbilden. Vgl. zu der hier angesprochenen Problematik auch meinen Beitrag Arbeitsproduktivität als Fetisch einer angeblichen Leistungsgesellschaft vom 17. Juli 2017 sowie Martin Beckmann und Katharina Oerder (2017): Produktivitätsschwache Dienstleistungen? Warum wir ein neues Verständnis von Produktivität brauchen, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.

Und dann wird der Finger auf die offene Wunde gelegt: Die Tarifbindung erweist sich international als Schlüssel, um höhere Einkommen im sozialen Dienstleistungssektor durchzusetzen. In Deutschland ist durch die Fragmentierung der Tariflandschaft in diesem Bereich, vor allem aber durch die Zunahme – überwiegend nicht tarifgebundener – privater Anbieter der Anschluss an die allgemeine Lohnentwicklung verloren gegangen. Allgemeinverbindlicherklärungen könnten Standards in der Fläche absichern, trägerübergreifend wirken und Lohnkonkurrenz vermeiden. Das für Allgemeinverbindlicherklärungen nötige öffentliche Interesse sollte klar definiert sein. Zum Beispiel: „Ein öffentliches Interesse ist gegeben, wenn eine Branche einen Mindestlohnanteil von mindestens 20 Prozent hat“, kann man dieser Zusammenfassung entnehmen.

Ja, genau so ist es. Und deshalb ist auch die Nicht-Existenz im Sondierungsergebnispapier für eine mögliche und wahrscheinliche neue GroKo so fatal. Es steht zu befürchten, dass sich hier auch in den kommenden Jahren nicht bewegen wird – und wir den Ordner mit den anschwellenden Meldungen aus dem Land des Pflegenotstands weiter werden füllen müssen.