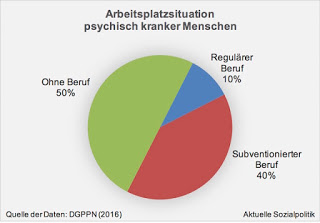

Als „verheerend“ bezeichnete Professor Iris Hauth die aktuellen Zahlen zur Arbeitssituation von psychisch Kranken. Nur etwa zehn Prozent der chronisch Kranken seien am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt, und etwa die Hälfte gehe überhaupt keiner Beschäftigung nach, sagte die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) beim Kongress der Gesellschaft. Dies sei umso schlimmer, als sich eine regelmäßige Berufstätigkeit positiv auf den Krankheitsverlauf auswirke. Das berichtet Thomas Müller in seinem Artikel Psychiater wollen Jobchancen psychisch Kranker verbessern. Auch Anne Brüning hat sich in ihrem Beitrag Kranke sollen schneller wieder arbeiten können mit diesem Thema und den Vorschlägen auseinandergesetzt.

Brüning beginnt ihren Artikel mit einem konkreten Beispiel:

»Tina C., 53, ist seit elf Wochen arbeitsunfähig. Ihre Depressionen sind zurückgekommen. Als sie 28 war, diagnostizierte ein Psychiater bei ihr eine wiederkehrende depressive Störung. Seitdem ging es auf und ab. In schlimmen Zeiten war die Leipzigerin stationär in der Psychiatrie, in guten hat sie in ihrem Beruf als Verkäuferin gearbeitet. Jetzt steht der Wiedereinstieg in den Job an: Zunächst soll sie drei Stunden am Tag arbeiten, nach zwei Wochen auf sechs Stunden erhöhen. Es wird ihr schwerfallen, sich morgens auf den Weg zur Arbeit machen. Das kennt sie schon von früheren Krankheitsepisoden. Aber es ist ihr auch wichtig, wieder ins normale Leben zurückzukehren.«

Das Beispiel ist einem neuen Instrument entnommen, dass die DGPPN zur Verfügung stellt – dem Teilhaberkompass. Zum Hintergrund: Ein Grund für die geringe Beschäftigungsquote sei auch ein unübersichtliches System von Reha- und Integrationsmaßnahmen. Die durchaus vorhandenen Angebote kommen nicht ausreichend bei den Betroffenen an. Der Teilhabekompass liefert einen Überblick über regelfinanzierte Leistungsanbieter und Maßnahmen nach dem neunten Sozialgesetzbuch und richtet sich primär an Ärzte und Therapeuten. An praktischen Beispielen werden die jeweiligen Optionen erläutert.

Der konzeptionelle Ansatz geht aber weiter. Dazu Thomas Müller in seinem Artikel:

»Ein weiteres Problem gerade in Deutschland sei jedoch eine sehr späte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, erläuterte Professor Katarina Stengler von der Universität Leipzig. So würde das Thema in der Regel erst nach der Behandlung angegangen, die Patienten würden zudem oft für Rehamaßnahmen weit entfernt vom Wohnort untergebracht, auch sei ein Wechsel zwischen den Maßnahmen nur schwer möglich.

„Wir haben hier eine hohe Inflexibilität. Vor allem ist der erste Arbeitsmarkt für psychisch Kranke mit solchen Maßnahmen nur schwer erreichbar“, erläuterte die Psychiaterin.

In anderen Ländern habe sich das Konzept „First place, then train“ als erfolgreich erwiesen. Noch während der Akutbehandlung bekommen Betroffene einen „Arbeitsassistenten“ an die Seite gestellt. „Dies kann ein Sozialtherapeut, Ergotherapeut oder Psychologe sein“, sagte Stengler. Nach der Akutbehandlung wird direkt versucht, einen Arbeitsplatz zu vermitteln oder den noch bestehenden wieder einzunehmen, wobei der Patient am Arbeitsplatz so trainiert werden soll, dass er mit der Zeit wieder den Anforderungen des Arbeitgebers nachkommen kann. Der Arbeitsassistent fungiert dabei als Vermittler zum Arbeitgeber, so die Expertin. Die Reha erfolgt in diesem Modell also direkt am Arbeitsplatz.«

Die DGPPN forciert hier eine konzeptionelle Ausrichtung, die nicht neu ist, sondern auf dessen Weg man sich schon seit längerem begeben hat. So berichtete die DGPPN Anfang des Jahres 2014 unter der Überschrift Chancen für Menschen mit psychischen Erkrankungen auf dem Arbeitsmarkt verbessern von einer Tagung und zitierte den ehemaligen Berliner Sozialsenator Ulf Fink: »Nach der durch die große Psychiatrie-Enquête angeregten erfolgreichen Enthospitalisierung psychisch Erkrankter müssen wir uns jetzt dem großen Thema „Arbeit für psychisch Erkrankte“ zuwenden. Denn eine sinnstiftende Arbeit hat einen wesentlichen Einfluss auf die seelische Gesundheit. Sie strukturiert den Tag und gibt Betroffenen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und von eigener Hände Arbeit zu leben.« Und wie soll das gelingen können?

»Wie die Integration besonders von Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen auf dem ersten Arbeitsmarkt funktionieren kann, zeigt der internationale Vergleich. Psychisch Kranke werden dort ohne Training direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt platziert und durch einen Jobcoach begleitet. Dieser Jobcoach wird in der Vermittlung eines angemessenen Arbeitsplatzes, der Begleitung der Betroffenen in Krisen und der Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber wirksam. Diese so genannten Supported Employment Ansätze („first place then train“) haben in wissenschaftlichen Studien ihre Überlegenheit gegenüber den traditionellen arbeitsrehabilitativen Ansätzen („first train then place“) auch für den deutschsprachigen Raum gezeigt.«

Dieser Ansatz (vgl. aus der umfangreichen Literatur dazu beispielsweise das 2013 veröffentlichte Interview mit Holger Hoffmann aus der Schweiz: Nachhaltige Arbeitsplatzintegration für psychisch Kranke. Supported Employment versus pre-vocational Training) wird mit dem aktuellen Kongress der DGPPN weiter vorangetrieben. Denn der häufigste Fall in Deutschland ist dadurch gekennzeichnet, dass Behandlung und Rehabilitation/berufliche Wiedereingliederung voneinander getrennt sind. Es wird das Prinzip „First train, then place“ verfolgt – die Patienten sollen zunächst fit gemacht werden für die Arbeitswelt und dann in den Beruf. Das führt im schlechtesten Fall dazu, dass viel Zeit mit Rehabilitationsmaßnahmen fern vom Alltag vergeht. So verlieren die Betroffenen die Kompetenzen, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.

Im derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Bundesteilhabegesetz ist vorgesehen, den Bereich der Arbeitsassistenz auszubauen bzw. die Finanzierung zu verbessern. Bislang sind Ärzte und Patienten, die hierzulande neue Wege beschreiten wollen, auf Modellprojekte angewiesen, die das Prinzip der unterstützten Beschäftigung erproben.

Man muss die Erfolgsaussichten auch dieses Ansatzes immer relativ sehen, das hängt nicht nur, aber auch zusammen mit den sich verändernden Anforderungen auf vielen heutigen Arbeitsplätzen. Hinzu kommt bei aller Sympathie für das konzeptionelle (und vor allem praktische) Umsteuern, dass möglicherweise neue Konfliktlinien therapeutischen Setting aufbrechen können, je nachdem, wie man das wahrnimmt und bewertet, was Brüning in ihrem Artikel beschreibt:

„Der Patient wird von einem Job-Coach begleitet, der den Kontakt zum Arbeitgeber herstellt, die Bedingungen abspricht und oft auch den Weg zur Arbeit gemeinsam mit dem Klienten macht“, erläutert Stengler. Über den Job-Coach erhält der behandelnde Arzt oder Therapeut zugleich wichtige Informationen. „Probleme, die vormittags im beruflichen Umfeld zutage treten, können nachmittags in der therapeutischen Sitzung besprochen werden“, sagt Stengler.