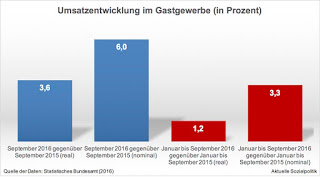

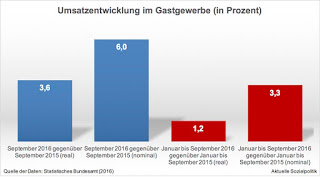

Der Laden brummt, obgleich er doch eigentlich am Boden liegen müsste. Wer erinnert sich nicht an die Weltuntergangsstimmung, die im Vorfeld und kurz nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns vor allem seitens des Gastgewerbes verbreitet worden ist. Jobkiller war da noch eine milde Variante der Vorwürfe aus dieser Branche. Nun haben wir den gesetzlichen Mindestlohn seit gut zwei Jahren im Echtbetrieb und die Katastrophe ist ausgeblieben. Ganz im Gegenteil können wir hier endlich mal positive Nachrichten vermelden. Das Gastgewerbe brummt, so hat Stefan Sauer seinen Artikel über die neuesten Umsatzzahlen überschrieben. Derzeit sehen wir hier die höchsten Umsatzsteigerungen seit vielen Jahren. Nun könnte man einwerfen, der besonders positive September-Wert sei auf den warmen Spätsommer zurückzuführen. Deshalb der erweiterte Blick auf die Vergleichswerte die ersten neun Monate des Jahres zu denen in 2015: Es handelt sich »nicht bloß um eine wetterabhängige Eintagsfliege«, sondern die positive Entwicklung ist auch über den längeren Zeitraum erkennbar (zu den Daten vgl. auch die Pressemitteilung Gastgewerbeumsatz im September 2016 preisbereinigt um 3,6 % höher als im September 2015 des Statistischen Bundesamtes).

Dafür gibt es wie immer mehrere Ursachen – aber auch hier taucht er wieder auf, der Mindestlohn.

Nur nicht in der Rolle des apokalyptischen Reiters, sondern letztendlich als ein das Geschäft belebendes Element. Und man kann an diesem Beispiel sehr schön die nicht auflösbare Diskrepanz zwischen einer betriebs- und einer volkswirtschaftlichen Sicht auf Löhne aufzeigen. Betriebswirtschaftlich sind Löhne immer Kosten und für den einen oder anderen Anbieter können Kostensteigerungen, die u.a. mit dem Mindestlohn verbunden sind, echte Probleme verursachen, im schlimmsten Fall sogar zum Ausscheiden aus dem Markt führen. Volkswirtschaftlich sind aber die Löhne das Rückgrat der Nachfrage und damit – gerade in Dienstleistungsbereichen wie dem Gastgewerbe – die wichtigste Umsatzquelle, denn Restaurants und Hotels besuchen reale Menschen (oder auch nicht, wenn sie nicht über die entsprechende Kaufkraft verfügen).

Warum aber rollt der Rubel im Gastgewerbe? Stefan Sauer verweist zum einen auf den aktuellen Trend zum Urlaub in Deutschland, sich aufgrund des Wegfalls an bisher präferierten Destinationen. In Zahlen: »Der Inlandstourismus legte in den ersten sechs Monaten 2016 um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.«

Ein weiterer Treiber der positiven Entwicklung ist die anhaltend gute Beschäftigungsentwicklung in Deutschland. Auch dazu das Statistische Bundesamt unter der Überschrift 43,7 Millionen Erwerbstätige im 3. Quartal 2016:

»Im dritten Quartal 2016 waren … rund 43,7 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Im Vergleich zum dritten Quartal 2015 wuchs die Zahl der Erwerbstätigen um 388 000 Personen … Der Anstieg der Gesamterwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal entfiel im dritten Quartal 2016 überwiegend auf die Dienstleistungsbereiche. Die größten absoluten Beschäftigungsgewinne gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit + 197 000 Personen …, gefolgt von den Unternehmensdienstleistern mit + 123 000 Personen … sowie Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit + 94 000 Personen.«

»Dabei spielt, man glaubt es kaum, der Mindestlohn eine zentrale Rolle. Jener Mindestlohn, der gerade vom Gastgewerbe als Teufelszeug und Schlagetot für Kleinbetriebe gebrandmarkt worden war, versetzt einerseits viele Menschen erstmals seit langem wieder in die Lage, wenigstens ab und an essen zu gehen und aushäusig zu übernachten. Zum anderen ließ der Mindestlohn vielerorts die Preise für Bier und Cola, Schnitzel und Pommes, Einzel- und Familienzimmer steigen. Erkennbar wird der weit überdurchschnittliche Preisanstieg im Gastgewerbe an den großen Unterschieden zwischen nominalem und realem Umsatzplus: Im Septembervergleich lag die branchenbezogene Inflationsrate bei 2,4 Prozent, die allgemeine Teuerung hingegen bei nur 0,7 Prozent.«

Selbst in einer Branche, die als absolut prädestiniert galt für die vernichtenden Auswirkungen der Lohnuntergrenze, ist die Welt nicht nur heil geblieben, sondern sie segelt im Windschatten der Entwicklung schneller und besser. Was für ein Befund. Der zugleich die kopfschüttelnde Bewertung der „Egal, was die Fakten sagen, wie belieben bei unseren Lehrsätzen“-Haltung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in dem vor kurzem vorgelegten Jahresgutachten 2016/17, der unbeirrt gegen den Mindestlohn wegen der angeblichen Arbeitsplatzverluste agitiert, weiter stärkt (vgl. dazu auch den Beitrag Unbeirrt die Fahne hoch im eigenen sozialpolitischen Schützengraben. Die „fünf Wirtschaftsweisen“ machen auch in Sozialpolitik und das wie gewohnt. Also extrem einseitig vom 2. November 2016).

Und wenn man schon den Arbeitnehmern nicht den Mindestlohn gönnt, dann sollte man doch wenigstens an die Babys denken, die wir ja aus demografischen Gründen so dringend brauchen. Auch hier hat der Mindestlohn seine heilenden Hände im Spiel, wenn man den Wissenschaftlern George Wehby, Dhaval Dave und Robert Kästner folgt, die im Juli 2016 diese Studie veröffentlicht haben: Effects of the Minimum Wage on Infant Health. Die haben mit ziemlich vielen Zahlen jongliert, sie haben einen amtlichen amerikanischen Datensatz mit Informationen zu rund 46 Millionen Geburten aus den Jahren 1989 bis 2012 ausgewertet. Und was haben sie herausgefunden? »Der Analyse zufolge, die sich auf Mütter mit High-School-Abschluss bezieht, steigt das Geburtsgewicht im Schnitt um zwölf Gramm, wenn der Mindestlohn um einen Dollar erhöht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Neugeborene weniger als 2.500 Gramm wiegt, sinkt um 0,2 Prozentpunkte. Die Erklärung: Das höhere Haushaltseinkommen beschere den Müttern eine gesündere Ernährung, weniger Stress und eine bessere medizinische Versorgung während der Schwangerschaft, was direkt dem Nachwuchs zugutekommt. Die Autoren betonen, dass die gemessenen Effekte medizinisch durchaus relevante Größen seien, die den Kindern einen deutlich besseren Start ermöglichen und sich so unter Umständen lebenslang auswirken.« Also wenigstens das muss doch die Kritiker überzeugen, wobei der ironische Unterton hier mitgelesen werden sollte.

Und wenn wir es schon mit Zahlen und dem Arbeitsmarkt haben, dann darf in diesen Tagen die Private Krankenversicherung (PKV) nicht fehlen, Und das eben nicht aufgrund steigender Prämien für die dort Versicherten, sondern mit Blick auf die Menschen, die in den Versicherungsunternehmen arbeiten. Denn dunkle Wolken scheinen am Himmel aufzuziehen, wir stehen vor einem großen Bundestagswahlkampf und erneut werden Konzepte einer „Bürgerversicherung“ wieder aus den Schubladen geholt und reaktiviert, um denen, die auf eine endgültige Auflösung des dualen Krankenversicherungssystems hoffen, neue Nahrung zu geben.

Und dann wird man mit solchen Schlagzeilen konfrontiert: Bürgerversicherung würde Zehntausende Arbeitsplätze bedrohen, so die FAZ. Da müssen sich jetzt die Befürworter einer solchen Bürgerversicherung ganz warm anziehen – und das auch deshalb, weil die Vorhersage der angeblichen (angeblich deshalb, weil sie derzeit noch nicht zur Kontrolle der Berichterstattung allgemein verfügbar ist) Jobverluste nicht von den bekannten Gegnern des Vorhabens kommt:

»Die Einführung einer gesetzlichen Bürgerversicherung könnte dazu führen, dass viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren – in den Privaten Krankenversicherungen (PKV). Zu diesem Ergebnis kommt eine jetzt veröffentlichte neue Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Eine solche von SPD, Grünen und Linken favorisierte gesetzliche Krankenversicherung für alle würde je nach Ausstiegsszenario dazu führen, dass in der PKV zwischen 22.700 und 51.000 Stellen abgebaut werden müssten.«

Die Studie geht von von etwa 68.000 Beschäftigten (Stand 2014) im Bereich der PKV aus. Die Verluste lägen also zwischen knapp einem Drittel und rund drei Vierteln der Arbeitsplätze dort. Was für ein Kahlschlag, würde es denn dazu kommen.

Und um die aufrechten Bürgerversicherungs-Linken noch weiter einzuschüchtern, wird eine einprägsame Analogie hergestellt, was da auf uns zukommen könnte: »Dieser Stellenabbau entspräche einer Größenordnung von etwa dem Drei- bis Sechsfachen der aktuell bei Tengelmann-Kaiser bedrohten Belegschaft, heißt es in der Studie.«

Und dann legt man noch eine Schippe drauf, damit die Aufschrift „Bitte nicht anfassen“ auch wirklich nicht zu übersehen ist: »Der PKV-Verband wies wiederholt darauf hin, das jeder Euro in der PKV weitere 2,10 Euro an zusätzlicher Bruttowertschöpfung in anderen Unternehmen bewirke. Und mit jedem einzelnen Arbeitsplatz seien weitere 4,6 Arbeitsplätze verbunden.«

Wollt ihre das wirklich wollen, ihr Anhänger einer Bürgerversicherung?

An dieser Stelle muss man natürlich in mehrfacher Hinsicht innehalten und sich fragen, was für ein – durchschaubares – Manöver wird hier eigentlich aufgeführt? Es geht dabei keineswegs um eine Verteidigung des Konzepts der Bürgerversicherung, über deren Vor- und Nachteile zu streiten wäre ein eigenes Thema. Die Anfragen an die Aussage, die über die Studie (die wie gesagt derzeit nur ausgewählten Journalisten bekannt zu sein schein, so dass man sie noch nicht im Original prüfen kann) derzeit in den Medien durch copy and paste Verbreitung findet, stellt ab auf die beklagenswerte Perspektive, dass Zehntausende ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wenn denn die Bürgerversicherung kommt.

Anfrage 1: Aber ist das so, vor allem in dem zitierten Umfang – bis zu drei Viertel aller PKV-Arbeitsplätze? Denn selbst wenn – was angesichts der Beharrungskräfte und der Machtverhältnisse äußerst unwahrscheinlich wäre – die Dualität von gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufgehoben werden würde, können wir plausibel davon ausgehen, dass die PKV nicht von der Bildfläche verschwindet, sondern sich auf das kaprizieren müsste, was man als ihr eigentliches Kerngeschäft definieren könnte, also den Vertrieb von Zusatzversicherungen und die Betreuung dieser Kunden.

Anfrage 2: Wenn das derzeitige Geschäftsmodell der PKV aus welchen Gründen auch immer nicht mehr tragfähig sein sollte, dann verlieren auf der einen Seite Menschen ihren bisherigen Arbeitsplatz, weil sie eben nicht mehr aus dem gescheiterten Geschäftsmodell finanziert werden können. Das aber passiert tagtäglich und wird viele Arbeitnehmer nach neuesten Studien in den vor uns liegenden Jahren in einer ganz anderen Größenordnung treffen. Es sei an dieser Stelle nur beispielhaft auf die gerade erst veröffentlichte Studie von Wolter et al. (2016): Wirtschaft 4.0 und die Folgen für Arbeitsmarkt und Ökonomie. Szenario-Rechnungen im Rahmen der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen hingewiesen, in der man folgendes Rechenergebnis präsentiert bekommt:

»In der digitalisierten Welt wird es im Jahr 2025 einerseits 1,5 Mio. Arbeitsplätze, die nach der Basisprojektion noch vorhanden sein werden, nicht mehr geben. Andererseits werden im Wirtschaft 4.0-Szenario ebenfalls 1,5 Mio. Arbeitsplätze entstanden sein, die in der Basisprojektion nicht existieren werden.«

Und bei den Jobs, die nach den Rechen-Szenarien der Arbeitsmarktforscher verloren gehen, geht es um Arbeitsplätze für Menschen vor allem aus der mittleren Qualifikationsebene, mit einer (in der Vergangenheit) wertvollen Berufsausbildung. Wen gleichzeitig an anderer Stelle 1,5 Mio. neue Jobs geschaffen werden, könnte man argumentieren, dass das alles ja kein Problem sei, weil unterm Strich gleicht sich das ja aus. Dass passiert natürlich nur in einer sehr unvollkommenen Art und Weise, nicht nur wegen der regionalen Ungleichverteilung der Jobverluste und der neuen Jobs, sondern auch, weil die einen Qualifikationen nicht mehr gebraucht werden, auf den anderen, neuen Arbeitsplätzen hingegen oftmals ganz anders gelagerte Qualifikationsprofile erwartet werden.

Die Ratschläge der Forscher sind an dieser Stelle wohlfeil und möglichst allgemein gehalten – auf die Weiterbildung der Leute kommt es dann eben an, das wird ein Schwerpunkt der absehbaren Zukunft.

Aber man kann an diesem Beispiel anknüpfend fragen, warum soll diese Strukturwandelaufgabe nicht auch der PKV (und einem Teil der dort beschäftigten Menschen) zugemutet werden können? Warum sollen die wegfallenden Beschäftigten nicht ihre Schaffenskraft und verbleibende Lebensarbeitszeit in den Dienst anderer Branchen und Unternehmen stellen?

Irgendwie wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Von den vielen „normalen“ Arbeitnehmer erwartet man diese Flexibilität, aber bei den PKV-Beschäftigten setzt ein großes Wehklage ein? Haben die einen besonderen Stellenwert? Nein, nicht wirklich. Diejenigen, die sich jetzt dieser Studie bedienen, wollen einen Angriff auf die Zweiteilung des Krankenversicherungssystems abwehren bzw. ein erneutes Aufflammen der Infragestellung im vor uns liegenden Wahlkampf im Keim ersticken.

Hier wird offensichtlich eine Brutto-Rechnung instrumentalisiert. Das ist gerade an dieser Stelle übrigens nicht neu, in der FAZ wurde explizit darauf hingewiesen: »Eine ähnliche Studie, die im Jahr 2013 im Auftrag der Gewerkschaft Verdi erstellt wurde, hatte … ein noch deutlicheres Ergebnis. Sie sorgte zumal im Gewerkschaftslager für enormes Aufsehen.«

Insofern überrascht dann so eine Meldung nun gar nicht: CDU-Politiker: Gabriel soll Debatte stoppen: »Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Stritzl hat SPD-Chef Sigmar Gabriel aufgefordert, die Debatte um eine Bürgerversicherung in seiner Partei zu stoppen … Durch eine Umwandlung in eine Bürgerversicherung für alle würden … Zigtausende von Arbeitsplätzen vernichtet, sagte Stritzl weiter.«