In dem Beitrag „Gute“ und andere Flüchtlinge, diese und solche Migranten? Differenzierungen bei Immanuel Kant, in der Bevölkerung und ihre mögliche Bedeutung für die (Nicht-)Integration vom 28. Mai 2016 wurde hier darauf hingewiesen, dass die bisherige Datenlage zu der nur scheinbar trivialen Frage, wie viele Menschen denn nun in den zurückliegenden Monaten zu uns gekommen sind, gar nicht so berauschend ist, wie man denken mag: »Überall kann man lesen oder hören, im vergangenen Jahr, also 2015, seien 1,1 Million Flüchtlinge zu uns gekommen. Diese Zahl wird abgeleitet aus den Bruttoerfassungen im sogenannten EASY-System, das der Erstverteilung von Asylbegehrenden dient. Nun ist das bekanntlich mit der Erfassung immer schon so eine Sache, besonders schwierig wird das natürlich in Ausnahmesituationen, wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, als täglich tausende Neuankömmlinge den deutschen Staatsboden betreten haben und zu registrieren waren.«

Letztendlich steht dahinter das Grundproblem, das wir auch aus anderen Bereichen kennen: Brutto ist nicht gleich netto. Der Migrationsforscher Herbert Brückner vom IAB hat den eben nicht trivialen Unterschied verdeutlicht an einer überschlägigen Berechnung, ausgehend von den (immer noch) genannten 1,1 Mio. Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen seien. Unter Berücksichtigung der nicht-erfassten Zuzüge abzüglich der Doppelzählungen, Weiterreisen sowie der unterschiedlichen Ausreisen kommt er auf eine Größenordnung von 777.000 Menschen, die man als Nettozuwachs bei der Flüchtlingsbevölkerung ansetzen könne.« So die damalige, noch gar nicht so alte Irritation.

Nunmehr aber liegen neue Daten vor und zumindest die statistischen Bilder, die wir von den Umrissen der Menschen zeichnen können, die zu uns gekommen sind, bekommen in der letzten Zeit immer mehr Konturen. Denn es sind ja nicht nur die Flüchtlinge, die gekommen sind (und von denen derzeit nur noch einige wenige hier eintreffen), sondern wir müssen auch eine erhebliche „Binnenwanderung“ innerhalb der EU in Rechnung stellen, also die Zuzüge (wie auch die Fortzüge) von EU-Ausländern nach bzw. aus Deutschland.

Beginnen wir mit dem Blick von ganz oben auf das Zuwanderungsgeschehen des vergangenen Jahres. Datengrundlage hierfür ist die Berichterstattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das »vierteljährlich den Wanderungsmonitor (veröffentlicht), der Informationen über den Aufenthalt ausländischer Staatsbürgerinnen und -bürger in Deutschland zum Zweck der Erwerbstätigkeit enthält. Dabei wird auch Bezug auf die Zuwanderung insgesamt genommen, um den Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit besser in den Gesamtkontext des Wanderungsgeschehens einordnen zu können. Das Bundesamt greift für den Wanderungsmonitor auf statistische Auswertungen aus dem Ausländerzentralregister (AZR) zurück.«

In diesem Kontext hat das BAMF zum einen die Übersicht Erwerbsmigration nach Deutschland 2015 veröffentlicht, zum anderen das Freizügigkeitsmonitoring: Migration von EU-Bürgern nach Deutschland 2015.

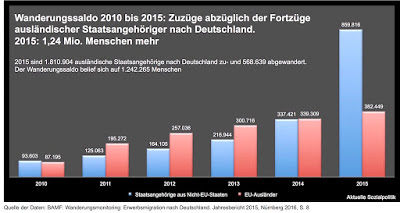

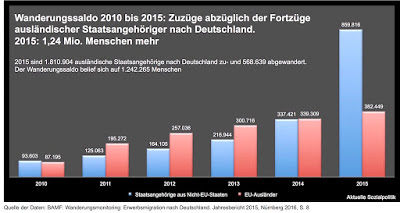

Im vergangenen Jahr (2015) sind 1.810.904 ausländische Staatsangehörige nach Deutschland zu- und 568.639 abgewandert. Der Wanderungssaldo belief sich auf 1.242.265 Menschen. Wir hatten in den vergangenen Monaten vor allem die Zuwanderung der Flüchtlinge im Blick und deren Bedeutung wird ja auch erkennbar, wenn man sich anschaut, wie der Wanderungssaldo der Staatsangehörigen aus Nicht-EU-Staaten nach oben schießt.

Aber auch die Zuwanderung von Staatsangehörigen anderer EU-Staaten ist angestiegen und hat 2015 im Saldo mit 382.449 einen neuen Höchststand erreicht. Mit So viele EU-Ausländer wie nie ziehen nach Deutschland oder Zuwanderung von EU-Bürgern nach Deutschland auf Rekordhoch sind die entsprechenden Meldungen überschrieben.

Die meisten Zuwanderer aus EU-Staaten kamen demnach mit 174.779 Menschen aus Rumänien, gefolgt von Polen (147.910) Bulgarien (71.709) und dem jüngsten EU-Mitglied Kroatien (50.646). Damit stammen fast vier Fünftel (533.000) der im vergangenen Jahr zugezogenen EU-Ausländer aus den osteuropäischen Staaten. Neben Rumänien, Bulgarien und Kroatien sind das Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Dies verdeutlicht einmal mehr die Anziehungskraft Deutschlands gerade auch im europäischen Raum mit seiner Freizügigkeit.

Mit gut 100.000 Menschen weitere 15 Prozent aus den südeuropäischen Staaten Griechenland, Italien, Portugal und Spanien in die Bundesrepublik. Mit Ausnahme Italiens hat sich die Zuwanderung aus diesen Staaten, die durch die Schulden- und Finanzkrise angestiegen war, damit zuletzt wieder abgeschwächt.

Insgesamt leben in Deutschland 4,1 Millionen der laut der Statistikbehörde Eurostat insgesamt 18,5 Millionen EU-Migranten. Es folgen Großbritannien (3,1 Millionen), Frankreich (2,2), Spanien (2) und Italien (1,8).

Und auch die Bundesagentur für Arbeit stellt seit Juni 2016 detailliertere Statistiken die Menschen mit einem Fluchthintergrund betreffend zur Verfügung, hier gab es ja bislang nur sehr rudimentäre Daten: Migration und Arbeitsmarkt, so heißt die Seite der BA-Statistik.

Mit dem Berichtsmonat Juni 2016 beginnt die Berichterstattung über Personen im Kontext von Fluchtmigration, die bei Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldet sind (vgl. auch die Hintergrundinformation Geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarktstatistiken – Erste Ergebnisse). Als Personen im Kontext von Fluchtmigration oder kurz „Geflüchtete“ bzw. „Flüchtlinge“ werden Asylbewerber, anerkannte Schutzberechtige und geduldete Ausländer gezählt. Geflüchtete Menschen werden seit Juni 2016 auch in den Arbeitsmarktstatistiken detaillierter ausgewiesen.

Für die arbeitsmarktliche Einordnung der Zuwanderung relevant ist weiterhin der vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) herausgegebene Zuwanderungsmonitor, vgl. beispielsweise die aktuelle Ausgabe für Juni 2016. Dort findet man Daten zur Erwerbsbeteiligung, zur Arbeitslosigkeit und zur Inanspruchnahme von SGB II-Leistungen in den einzelnen Zuwanderergruppen.

Man kann aus den nun vorliegenden Daten einige wichtige grundsätzliche Ableitungen machen. Ganz offensichtlich ist die enorme Zuwanderung am aktuellen Rand, wobei man berücksichtigen muss, dass hinter den im Wanderungssaldo ausgewiesenen Zahlen weitaus höhere Bruttozahlen stehen. Beispiel: Wenn festgestellt wird, dass es 2015 einen Wanderungssaldo von 1,242 Mio. Ausländern gegeben hat, dann stehen dahinter 1,81 Mio. Zuzüge nach Deutschland sowie 567.000 Fortzüge aus Deutschland. Das sind schon erhebliche Zahlen, mit denen natürlich einige gerade auch sozialpolitische Herausforderungen verbunden sind, man denke hier nur an die Wohnraumversorgung oder gerade mit Blick auf die Zuwanderung der EU-Ausländer Aspekte der arbeitsmarkteichen Integration.

Die Zuwanderung wird ja nicht nur in Großbritannien von einem Teil der Bevölkerung negativ gesehen bzw. als Bedrohung empfunden. Auch in Deutschland sind die gesellschaftlichen Spannungen angestiegen, primär scheinbar fokussiert auf die Flüchtlinge vor allem aus Syrien und anderen Ländern, tatsächlich aber oftmals verwoben mit einer problembehafteten Wahrnehmung der Zuwanderung von EU-Bürgern, die ja aufgrund der Freizügigkeitsbestimmungen eine ganz andere Qualität hat als die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen. An die Oberfläche gespült wird das dann oftmals in skandalisierenden Berichten, beispielsweise über „Armutszuwanderung“ von Bulgaren und Rumänen oder die „Flucht in die deutschen Sozialsysteme“. Seltener bis gar nicht wird die andere Seite der Medaille den „besorgten“ Bürgern präsentiert, also die Tatsache, dass – wenn wir mal bei Rumänien und Bulgarien bleiben – Tausende dort ausgebildeter Ärzte und Ärztinnen bei uns in Deutschland arbeiten und manche Krankenhäuser (gerade im Osten des Landes) schließen müssten, wenn sie nicht auf ausländische Ärzte zurückgreifen könnten. Eine andere Form der „wohlstandskluftbedingten“ Zuwanderung wird nie als Problem thematisiert, weil zahlreiche deutsche Haushalte davon handfest profitieren – gemeint ist die Beschäftigung von geschätzt 150.000 bis 200.000 Haushalts- und Pflegekräften im Rahmen der sogenannten „24-Stunde-Pflege“ von Pflegebedürftigen in deren Haushalten.

Es wird also – nicht wirklich überraschend, aber eben mit einer sehr verzerrenden Wirkung – selektiert nach dem Nutzen der Zuwanderung. Problematisiert und zuweilen auch medial aufgeblasen werden die Fallkonstellationen, bei denen man den Eindruck vermitteln kann, hier kommen Menschen, um uns was „wegzunehmen“. Ist allerdings das Gegenteil der Fall, dann wird da kaum oder gar nicht drüber gesprochen. Und damit auch nicht über die Verwerfungen, die das in den Ländern verursacht, aus denen die oftmals gut qualifizierten, auf alle Fälle nutzbringenden Arbeitskräfte kommen.

Das hier angesprochene Grundproblem ist eines der ungleichen Verteilung und der daraus resultierenden Anreize, die zu Gewinnern und Verlierern führen. Als Beispiel sei hier diese Meldung aufgerufen: Grexit der anderen Art. »Mehr als 500.000 Menschen sind im Zuge der Finanzkrise seit 2008 aus Griechenland ausgewandert. Die meisten von ihnen sind jung und gut ausgebildet«, so die Quintessenz des Artikels. über ein Land, das insgesamt 11 Mio. Anwohner hat. »Laut einer Studie der griechischen Zentralbank wanderten zwischen 2008 und 2013 rund 427.000 Griechen im Alter zwischen 15 und 64 aus. 2014 kamen laut den Erhebungen der griechischen Statistikbehörde noch einmal knapp 90.000 hinzu.« Und auch das ist nicht überraschend: »Es seien hauptsächlich gut ausgebildete Menschen, die Griechenland verlassen. Der Großteil der Auswanderer ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Das hat einen einfachen Grund: Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen übertrifft zurzeit 50 Prozent. Die meisten Auswanderer gehen nach Großbritannien, Deutschland und in die Vereinigten Arabischen Emirate, heißt es im Bericht.« Nun hat es Migration in Form von (temporärer) Auswanderung immer schon gegeben. »Die Auswanderungswelle habe einen qualitativen Unterschied im Vergleich zu der in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals wanderten rund eine Million Griechen hauptsächlich nach Deutschland und Belgien als Industriearbeiter aus. Diesmal seien es Ärzte und Ingenieure sowie andere gut ausgebildete junge Menschen, die das Land verlassen.«

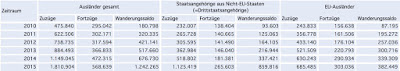

Das wird natürlich ein Land wie Griechenland nicht nur schwächen, sondern möglicherweise auf Dauer schwer schädigen. Dem stehen auf der anderen Seite Profiteure gegenüber, zu denen in vielen Fällen auch und gerade Deutschland gehört. Man schaue sich einfach nur die Abbildung mit der Altersverteilung der Zuwanderer nach Deutschland, die 2015 aus EU-Staaten gekommen sind, an. Fast jeder Dritte ist zwischen 25 und 35 Jahre alt und damit in einer für den Arbeitsmarkt hoch interessanten Altersgruppe.

Das alles kann man den vielen Statistiken entnehmen, die nun sukzessive ausdifferenziert werden und ein immer genaueres Bild von den Umrissen der Zuwanderung erlauben. Was weiterhin offen bleibt sind die gesellschaftspolitischen Debatten über das, was man aus diesen Zahlen ableiten kann. Die kann man zumindest etwas mehr faktenbasiert führen. Von der Frage, ob man das gut oder schlechter findet, ob man das will oder nicht, entlastet einen die Statistik aber nicht.