In diesen Tagen wird an vielen Stellen über die in der derzeitigen Krisensituation systemrelevanten oder systemkritischen Berufe berichtet (vgl. beispielsweise den Beitrag So schlecht sind systemrelevante Berufe bezahlt von Annika Leister oder die am 24. März 2020 veröffentlichte Studie aus dem DIW von Josefine Koebe et al.: Systemrelevant und dennoch kaum anerkannt: Das Lohn- und Prestigeniveau unverzichtbarer Berufe in Zeiten von Corona). Dabei geht es immer auch, zuweilen nur um die Vergütung der Menschen, die in diesen Berufen arbeiten.

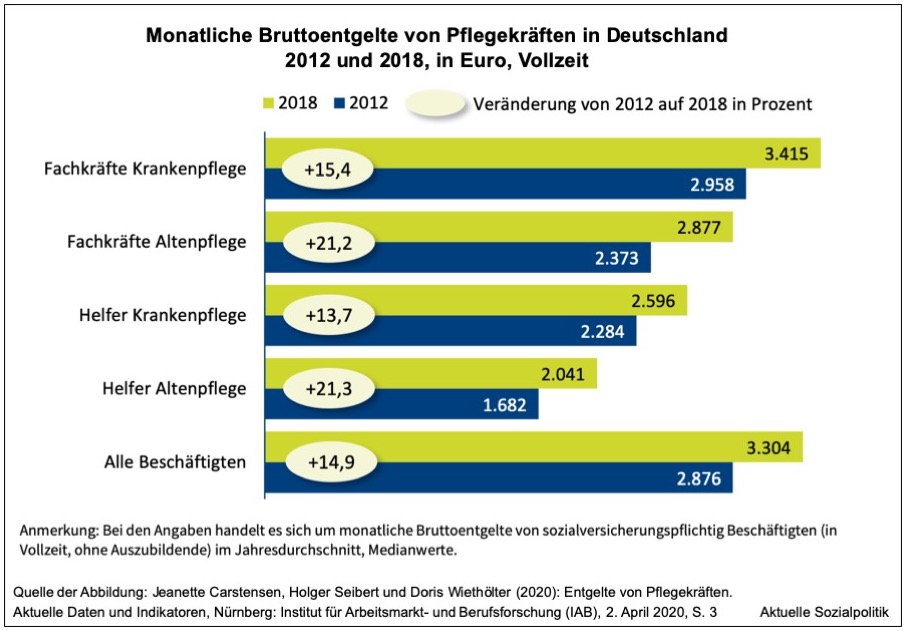

Und man kann sicher bilanzierend sagen, dass bislang vor allem die Pflegekräfte im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit standen und stehen – in einer ersten Phase vor allem die in den Krankenhäusern, zunehmend aber geraten auch die Altenpflegekräfte in den Fokus, da sich die Pflegeeinrichtungen zunehmend zu Hotspots der Corona-Krise entwickeln. Nun wird in diesem Kontext immer wieder gefordert, man müsse die Pflegekräfte besser bezahlen, sie würden zu wenig Geld bekommen für ihre wertvolle Arbeit. Nun stimmt das generell und man kann mit guten Argumenten für eine bessere Bezahlung plädieren, zugleich ist es aber auch hilfreich, wenn man den „den“ Pflegekräften etwas genauer hinschaut, denn tatsächlich kann man eine immer noch sehr ausgeprägte Hierarchie der Löhne im Pflegebereich beobachten. Dazu hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (relativ) neue Zahlen veröffentlicht (für das Jahr 2018, genauer: zum Stichtag 31.12.2018) und diese verglichen mit dem Jahr 2012: