Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, es leidet auch unter einer in manchen Regionen überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit, die sich dort dann oftmals in Form eines hohen Anteils langzeitarbeitsloser Menschen ausformt. Im Jahr 2015 lag der jahresdurchschnittliche Bestand aller Arbeitslosen in NRW bei 744.000 Menschen. 43,6 Prozent von ihnen wurden statistisch als Langzeitarbeitslose ausgewiesen, das waren 324.000. Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland, das die meisten Kreise mit besonders hohen Anteilen an Langzeitarbeitslosen aufweist. Und: Fünf der zehn Kreise mit den bundesweit höchsten Anteilen Langzeitarbeitsloser lagen im vergangenen Jahr in Nordrhein- Westfalen.

Das alles und noch viel mehr kann man dieser gerade erst veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit entnehmen:

Frank Bauer et al.: Langzeitarbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. Strukturen, Entwicklungen und Abgänge in Beschäftigung. (IAB-Regional. Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz. IAB Nordrhein-Westfalen 02/2016), Nürnberg 2016

Und das, was in der Arbeitsmarktforschung und in der Praxis als „Verfestigung und Verhärtung“ der Langzeitarbeitslosigkeit beschrieben und beklagt wird, kann man gerade in Nordrhein-Westfalen in aller Schärfe beobachten. Vor allem in den Ruhrgebietsstädten und teilweise auch in der Rheinschiene hat sich dieses Problem förmlich versteinert.

Die neue IAB-Studie berichtet, dass im vergangenen Jahr »etwa die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen zur Gruppe der „arbeitsmarktfernen“ Langzeitarbeitslosen (gehörte), auf die somit knapp ein Viertel aller Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen entfiel. Bei dieser Gruppe ist somit die Langzeitarbeitslosigkeit bereits ein lang andauernder Zustand« (S. 44 f.), wobei der Terminus „arbeitsmarktfern“ an den Maßstäben des gegebenen Arbeitsmarktes und den dort vorfindbaren Anforderungen ausgerichtet ist. Die hochgradige Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit nimmt im Hinblick auf ihre quantitative Verbreitung in Nordrhein-Westfalen einen alarmierenden Stellenwert ein.

Die Diagnose ist das eine, die Frage „Was tun?“ das andere. Auch dazu findet man in der Studie von Frank Bauer et al. zwei zentrale Hinweise:

Zum einen: Arbeitslosigkeit möglichst frühzeitig nach ihrem Eintreten zu beenden – das muss ein zentrales arbeitsmarktpolitisches Ziel sein.

»Unter den Merkmalen, die Langzeitarbeitslosigkeit begünstigen und einen Übergang in Beschäftigung erschweren, ist insbesondere das Problem fehlender beruflicher Zertifikate schwerwiegend. Anders als z. B. das Alter oder die Nationalität, das Geschlecht oder eine Schwerbehinderung kann aber dieses Problem unmittelbar arbeitsmarktpolitisch bearbeitet werden. Gerade angesichts der für Nordrhein-Westfalen besonders auffälligen Problematik einer großen Zahl von jungen Langzeitarbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist der Bedarf an zusätzlichen Möglichkeiten, hier zu qualifizieren, eindeutig.« (S. 46 f.)

Und zum anderen wird der Blick auf die Gruppe der „arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen“ gerichtet:

»Für einen Teil der Langzeitarbeitslosen, insbesondere die “arbeitsmarktfernen“ Arbeitslosen, dürfte ein Zustand prägend werden, der als „sekundärer Integrationsmodus“ … beschrieben wird. Hier ist ein Pendeln zwischen Arbeitslosigkeit und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und eine nur ausnahmsweise und kurzzeitige Beschäftigung prägend für die Erwerbsbiografie. Für Teile dieser Gruppe der „arbeitsmarktfernen“ Langzeitarbeitslosen, deren Erwerbsbiografie nachhaltig durch die Abwesenheit von Erwerbsarbeit geprägt ist, scheint die Einrichtung eines sozialen Arbeitsmarktes, der durch längere Förderketten öffentlich geförderter Beschäftigung gekennzeichnet ist, die einzige Lösung zu sein, um eine Erwerbsintegration noch gewährleisten zu können.« (S. 46).

Damit sind einzelne arbeitsmarktpolitische Förderkomponenten aufgerufen, die seit vielen Jahren unermüdlich sowohl aus der Wissenschaft wie auch der Praxis immer wieder gegenüber der Politik angemahnt werden, deren Realisierung aber nicht nur wegen fehlender finanzieller Ressourcen, sondern auch angesichts eines mit Blick auf diese Strategie völlig kontraproduktiven, restriktiven Förderrechts blockiert und verhindert wird (vgl. dazu ausführlicher und lösungsorientiert Stefan Sell: Hilfe zur Arbeit 2.0. Plädoyer für eine Wiederbelebung der §§ 18-20 BSHG (alt) in einem SGB II (neu). Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 19-2016, Remagen 2016).

Nun wird der eine oder andere an dieser Stelle daran denken, dass doch gerade aus NRW immer wieder unterstützende Stimmen zu hören waren und sind, die Arbeitsmarktpolitik in Richtung auf die Ermöglichung eines „sozialen Arbeitsmarktes“ umzubauen. Und dass die Landesregierung seit 2013 „Modellprojekte öffentlich geförderter Beschäftigung in NRW“ auf den Weg gebracht hat. Diese Projekte basieren auf § 16e SGB II (Förderung von Arbeitsverhältnissen) und sie werden vorwiegend von gemeinnützigen Beschäftigungsträgern umgesetzt. Diese Modellprojekte ermöglichen eine sozialversicherungspflichtige (in der Regel) Vollzeitbeschäftigung. Die wird zudem durch Coaches begleitet, die überwiegend sozialpädagogisch qualifiziert sind, so dass eine zusätzliche Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses und eine persönliche Unterstützung der Geförderten bei Bedarf gewährleistet sind.

Diese Modellprojekte sind wissenschaftlich begleitet und ausgewertet worden. 2016 wurde der IAB-Forschungsbericht Ergebnisse der Evaluation der Modellprojekte öffentlich geförderte Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Darin findet man diese Zusammenfassung:

»Will man ausgewählte Ergebnisse der Teilnahme an den Modellprojekten in den Fokus nehmen, so ist zunächst auf die deutlichen Teilhabeeffekte zu verweisen: Sozialversicherungspflichtige geförderte Beschäftigung, die sozialpädagogisch flankiert wird, erzielt starke Effekte der sozialen Teilhabe während der Teilnahme. Zusätzlich kann eine Verflechtung der geförderten Beschäftigung mit kommunalen Dienstleistungen nach § 16a SGB II über die Begleitung durch Jobcoaches implementiert werden, da hier eine Arbeitsbeziehung zwischen Begleiter und Klient entstehen kann, die überhaupt erst den Zugang zu Problemen schafft, die der professionellen Bearbeitung bedürfen. Für viele Geförderte ist die Aufnahme einer Beratung zugleich der Beginn einer Bearbeitung der persönlichen Probleme, die den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt beeinträchtigen. Mit der Teilnahme am Modellprojekt haben sich für viele Beschäftigte erwünschte Zustandsveränderungen ergeben, wie verbesserte Zukunftsaussichten, eine Erhöhung von Ausdauer, Kondition und Leistungsfähigkeit, eine verbesserte materielle Situation sowie ein erhöhter sozialer Status (…) Die Evaluation deutet darüber hinaus arbeitsmarktpolitische Desiderate an. Es gibt unter den Teilnehmenden an den Modellprojekten auch eine qualifizierte Minderheit, die nach eigenem Urteil und nach dem Urteil der Sozialpädagogen (noch) nicht für den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt gerüstet ist. Es gibt Personen, die Überforderungsgefühle artikuliert haben und bei denen keine nennenswerten Entwicklungen bewirkt oder beobachtet werden konnten. Das sind Indikatoren für den Bedarf nach einem sozialen Arbeitsmarkt für Personen, die länger brauchen als maximal 2 Jahre, um wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Neben den Personen, bei denen durch die gebotenen Unterstützungsleistungen Entwicklungen erzielt werden konnten, die optimistisch in die Zukunft am Arbeitsmarkt blicken lassen, enthält die Zielgruppe systematisch auch solche Personen, die solche kurz- und mittelfristigen Aussichten nicht haben, die aber dennoch erwerbsfähig und erwerbsorientiert sind. Für diese Untergruppen fehlen bislang Fördermöglichkeiten.« (S. 22 f.)

Und für die letztgenannte Gruppe unter den Arbeitslosen soll nun auch was angeboten werden, das über die wenigen bestehenden Möglichkeiten weit hinausreichen würde. Der DGB NRW plädiert für einen „neuen sozialen Arbeitsmarkt“. Und sicher mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im Frühjahr 2017 wird die Landesregierung zum konkreten Handeln aufgefordert, auch hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung. Unter der Überschrift DGB NRW: Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren hat der DGB sein Modell für die Öffentlichkeit skizziert und passenderweise gleich beim Landesparteitag der regierenden SPD präsentiert.

„Über 300.000 Menschen sind länger als ein Jahr arbeitslos und haben so gut wie keine Chance, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, so wird der Vorsitzende des DGB NRW, Andreas Meyer-Lauber, zitiert. Grund dafür sei ein Mangel an Arbeitsplätzen für Un- oder Angelernte in der Privatwirtschaft. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Diese Menschen profitieren kaum von der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes. Deshalb muss hier die öffentliche Hand einspringen.“

Was also schlägt der DGB NRW vor?

Der DGB NRW schlägt vor, zunächst 10.000 Plätze bei Kommunen bzw. kommunalen Betrieben und Gesellschaften zu schaffen. „Uns ist wichtig, dass diese Stellen sozialversicherungspflichtig sind und die gültigen Tarifverträge eingehalten werden“, erklärte Meyer-Lauber. „Damit für die Beschäftigten tatsächlich eine Perspektive entsteht, müssen die Arbeitsplätze unbefristet sein. Und wir möchten, dass sich jeder Langzeitarbeitslose freiwillig auf die Stellen bewerben kann. In einem Auswahlverfahren wird dann die Person ausgewählt, die sich am besten für die Tätigkeit eignet.“ Entstehen könnten die Beschäftigungsverhältnisse überall dort, wo notwendige Dienstleistungen in der Kommune nicht erbracht werden, weil es die Haushaltslage nicht zulässt. „Von der Parkpflege bis zum Vorlesen im Altersheim sind viele Tätigkeiten denkbar, die das Leben der Allgemeinheit verbessern.“

Natürlich stellt sich neben anderen Fragen sofort die nach der Finanzierung, also was „kostet“ das, was der DGB da vorschlägt. Dazu kann man der Pressemitteilung entnehmen:

»Finanziert werden solle der Neue soziale Arbeitsmarkt über einen Passiv-Aktiv-Transfer und Mittel des Landes. Nach groben Schätzungen würde dieser Landeszuschuss pro Arbeitsplatz und Monat etwa 1.100 Euro brutto betragen.«

Wie kommen die auf so einen Betrag? Und was hat es mit dem „Passiv-Aktiv-Transfer“ (PAT) auf sich?

Die Grundidee, die hinter dem „Passiv-Aktiv-Transfer“ steht, ist die einer (aktiven) Finanzierung von Arbeit statt der (passiven) Erwerbslosigkeit. Man nimmt die sowieso zu zahlenden (passiven) Leistungen und verwendet diese für die Mitfinanzierung einer „normalen“ Erwerbsarbeit – das „normal“ bezieht sich auf den Tatbestand, dass es sich nicht um eine Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-Job“) handelt, sondern um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die mindestens nach dem gesetzlichen Mindestlohn vergütet werden muss. An diesem Punkt ist der Vorschlag des DGB NRW dahingehend abweichend, dass für eine Entlohnung nach den Tarifvertragsbestimmungen für den öffentlichen Dienst plädiert wird.

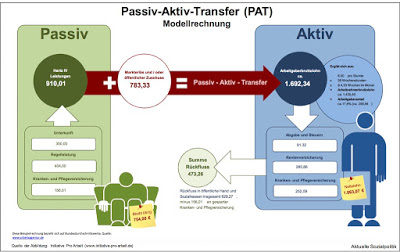

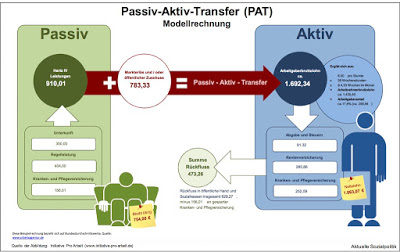

Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht den PAT in einem Rechenmodell:

So könnte mit dem Geld, das jeder Langzeitarbeitslose automatisch erhält, bereits gut 50% einer regulären Vollzeitanstellung mit 39 Stunden pro Woche finanziert werden, wenn diese nach dem gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von derzeit 8,50 Euro pro Stunde vergütet wird. Bei einer Teilzeitstelle mit 30 Stunden pro Woche läge der Anteil bereits bei fast 70%. In dem Modell, das in der Abbildung dargestellt ist, wurde mit gerundeten Bundesdurchschnittswerten gerechnet.

Für den Vorschlag des DGB NRW kann man folgende überschlägige Kostenkalkulation aufstellen:

Ausgangspunkt ist die Forderung, 10.000 Plätze zu schaffen und diese nicht nach dem gesetzlichen Mindestlohn (der im allgemeinen Rechenmodell zum PAT in der Abbildung verwendet wurde), sondern die Beschäftigten in der untersten Tarifgruppe für den öffentlichen Dienst einzustufen, was einen höheren Betrag für den Arbeitnehmer (und damit natürlich auch für den Arbeitgeber) zur Folge hat. In der Kalkulation wird mit TV-L 1 gerechnet.

Das Arbeitgeberbrutto bei TV-L 1 beträgt 2.009,05 Euro, das sind 317 Euro mehr als bei einer Vollzeitstelle mit Bezahlung nach dem gesetzlichen Mindestlohn (zur Info: Arbeitnehmerbrutto wäre 1.681 Euro ohne Jahressonderzahlung, netto käme der oder die Beschäftigte auf 1.063 Euro). Der in der Abbildung zum PAT errechnete notwendige Markterlös bzw. der über einen öffentlichen Zuschuss zu finanzierende Betrag von 783,33 Euro steigt also auf 1.100 Euro (weil eine höhere Vergütung als bei Anwendung des gesetzlichen Mindestlohns wie in der allgemeinen Modellrechnung zum PAT unterstellt angesetzt wird).

Bei 10.000 Plätzen bedeutet das: Zusätzlich zu den einzubringenden Hartz-IV-Leistungen von 910 Euro pro Platz und Monat (= 9,1 Millionen Euro passive Leistungen) müssten noch 11 Millionen Euro pro Monat aufgebracht werden. Hierbei handelt es sich um die anfallenden Brutto-Kosten.

Hinsichtlich der Gesamtkosten (brutto) ergeben sich pro Jahr Brutto-Kosten in Höhe von 132 Mio. Euro für 10.000 Plätze. Man muss an dieser Stelle anmerken, dass diese Kosten und damit auch das ausgewiesene Kostendifferential zwischen den aktivierten Hartz IV-Leistungen und dem Arbeitgeberbrutto in Höhe von 1.100 Euro pro Monat und Platz ausschließlich auf die Personalkosten der so Beschäftigten bezogen sind. Weitere mögliche Kosten, beispielsweise für Anleiter oder Betreuer, sind in diesem Betrag nicht enthalten, müssten aber ggfs. mit kalkuliert werden.

Allerdings sollte unbedingt darauf hingewiesen werden, dass für eine faire Beurteilung des notwendigen finanziellen Einsatzes nicht nur die Brutto-Kosten betrachtet werden dürfen, sondern die Netto-Kosten müssen ins Blickfeld genommen werden. Und gerade im vorliegenden Fall ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettokosten eben nicht trivial, sondern kann eine Bewertung maßgeblich verändern, wenn man volkswirtschaftlich an die Sache herangeht.

Für eine Berechnung der Netto-Kosten muss man wissen, um nur drei Punkte zu nennen:

- Die Rückflüsse (wie in der PAT-Abbildung) in Form von Steuern und Sozialabgaben sind bei den 132 Mio. Euro Brutto-Kosten pro Jahr für 10.000 Plätze im NRW-Fall noch nicht berücksichtigt.

- Ebenfalls nicht berücksichtigt sind die kostensenkenden Effekte durch eine Erwerbsarbeit beispielsweise bei den Krankenkassen (die übrigens im PAT-Modell deutlich höhere Einnahmen haben als bei den passiven Leistungsempfängern, denn für die gibt es nur eine Pauschale, die (zu) niedrig angesetzt ist – damit profitieren auch die „normalen“ Versicherten, die ansonsten die Kassenausgaben, wenn sie höher sind als die Einnahmen, durch die nur von ihnen zu leistenden Zusatzbeiträge finanzieren müssen).

- Auch nicht berücksichtigt sind natürlich die Wertschöpfungseffekte vor Ort durch die konkrete Beschäftigung der ehemaligen Langzeitarbeitslosen.

Wenn man das einberechnen würde, dann schmilzt der Brutto-Kostenbetrag bei einer Netto-Betrachtung ganz erheblich zusammen.

- Zum einen ist es so, dass das Modell die Aktivierung der passiven Hartz IV-Leistungen für die anteilige Finanzierung der Erwerbsarbeit vorsieht. Das ist nicht nur in der Abbildung zum PAT-Modell leichter geschrieben als getan, denn alle bisherigen Anläufe zur Umsetzung des PAT-Gedankens waren und sind konfrontiert mit der Problematik, dass diese Mittel eben nicht aus einem Topf kommen, den man ausschütten kann für die beabsichtigte Beschäftigung, sondern wir haben es hier mit Bundesmitteln, aber auch – wenn wir an die Kosten für Unterkunft denken, mit kommunalen Mitteln zu tun. Grundvoraussetzung für eine Umsetzung des PAT-Modells wäre also vereinfacht gesagt die Bereitschaft aller beteiligten Akteuere, „ihre“ Mittel gleichsam in einen Fonds einzubringen, aus dem dann das Geld für die Mitfinanzierung entnommen werden kann. Der DGB NRW selbst weiß um diese Problemstelle, denn in der Pressemitteilung wird der Vorsitzende so zitiert: „Wenn sich die Bundesregierung beim Passiv-Aktiv-Transfer querstellt, appelliere ich an die Landesregierung, das Programm trotzdem zügig zu starten.“ Das würde den sowieso schon vom Land zu finanzierenden Anteil – siehe den nächsten Punkt – nochmals erhöhen.

- Zum anderen müsste das Land in dem vorgeschlagenen Modell das ausgewiesene (Brutto-)Kostendifferential in Höhe von 1.100 Euro pro Platz und Monat gegenfinanzierten. Hier hilft im engeren Sinne der Hinweis auf die enormen Rückflüsse und Einsparungen an anderer Stelle nicht wirklich, denn diese fallen ganz überwiegend in anderen Bereichen unseres versäulten Steuer- und Sozialversicherungssystems an. Vom Land wird hier also eine Art „Ausfallfinanzierung“ für andere Akteure erwartet – angesichts der Haushaltslage des Landes kann man die tatsächliche Bereitschaft des Landes dazu nüchtern als sehr unwahrscheinlich einschätzen.

Aber selbst wenn es uns gelänge, das angesprochene bestehende Dilemma einer notwendigen Fondslösung aller Akteure für die Realisierung des PAT doch aufzulösen und die passiven Leistungen für die Mitfinanzierung der Arbeitsplätze verwenden zu können, muss man gerade aus Sicht der Befürworter einer umfassenden Weiterentwicklung der öffentlich geförderten Beschäftigung kritische Anfragen an den DGB NRW-Vorschlag stellen:

Vorgesehen ist in dem Modell, die geförderten Arbeitsplätze „bei Kommunen bzw. kommunalen Betrieben und Gesellschaften zu schaffen“ und mit Blick auf die Tätigkeitsfelder wird die kommunale Begrenzung des Modells weiter verstärkt, denn gefördert werden sollen Arbeitsplätze dort, »wo notwendige Dienstleistungen in der Kommune nicht erbracht werden, weil es die Haushaltslage nicht zulässt. „Von der Parkpflege bis zum Vorlesen im Altersheim sind viele Tätigkeiten denkbar, die das Leben der Allgemeinheit verbessern.“« An dieser Stelle ist die Fachdiskussion über eine notwendige Reform der öffentlich geförderten Beschäftigung schon seit Jahren wesentlich weiter entwickelt und gerade an dem Punkt der Frage, welche Tätigkeiten gefördert werden können, liegt ein substanzieller Unterschied zum DGB NRW-Modell. Nicht nur in meinem Vorschlag für eine Hilfe zur Arbeit 2.0 wird dafür plädiert, die Tätigkeitsfelder einer neuen öffentlich geförderten Beschäftigung gerade nicht zu begrenzen auf randständige Beschäftigungsfelder im kommunalen Raum (die durchaus für den einen oder anderen relevant und hilfreich sein können), sondern die öffentlich geförderte Beschäftigung am, mit und im „ersten Arbeitsmarkt“ zu realisieren.

Dazu sei beispielhaft Matthias Knuth vom IAQ zitiert aus seiner profunden Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags Nordrhein-Westfalen am 26.8.2015 unter der Überschrift „Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“ – Förderung eines dauerhaften sozialen Arbeitsmarktes:

»Die öffentlich geförderte Beschäftigung als „Sozialen Arbeitsmarkt“ neu zu konzipieren, impliziert die Überwindung der bisherigen strikten ordnungspolitischen Trennung zwischen „erstem“ und „zweitem“ Arbeitsmarkt und die Einbeziehung privatwirtschaftlicher Arbeitgeber in die soziale Verantwortung für Menschen, die bisher vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Ein Sozialer Arbeitsmarkt würde bestehen aus (1) privaten erwerbswirtschaftlich orientierten Arbeitgebern, die Lohnkostenzuschüsse und bei Bedarf unterstützende Dienstleistungen (Qualifizierung, Coaching, Konfliktmoderation) für die Beschäftigung von einzelnen bisher Ausgegrenzten nutzen, die sie in ihre Belegschaften integrieren; (2) Sozialen Unternehmen, für die die Beschäftigung von andernfalls Ausgegrenzten ein vorrangiges Unternehmensziel darstellt, die aber gleichwohl strategisch auf Produkt- oder Dienstleistungsmärkten agieren1; und (3) traditionellen Beschäftigungsträgern, die Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen, damit aber keine oder keine nennenswerten Markterlöse erzielen. Integrationsunternehmen i.S.v. §132 SGB IX könnten in der Kategorie (2) tätig werden, indem sie ihre Belegschaften um förderungsberechtigte Nichtbehinderte erweitern, oder sie könnten ihr know-how nutzen, um sich mit einem zusätzlichen Geschäftszweig im Sozialen Arbeitsmarkt zu diversifizieren … alle Arbeitgeber eines Sozialen Arbeitsmarktes (sind) auf ergänzende Kostendeckungsbeiträge in erheblicher Größenordnung angewiesen. Dieses sind für privatwirtschaftliche Arbeitgeber ebenso wie für Sozialunternehmen Erlöse in Produkt- oder Dienstleistungsmärkten; Beschäftigungsträger ohne Markterlöse sind auf ergänzende Förderungsquellen angewiesen, z.B. auf Zuwendungen des Landes oder von Kommunen im Zusammenhang mit unentgeltlich erbrachten Dienstleistungen.

Der Zwang zur Erzielung von Markterlösen und zum Umgang mit Kunden hat den positiven Effekt, dass die Arbeitsbedingungen im Sozialen Arbeitsmarkt denen im allgemeinen Arbeitsmarkt sehr ähnlich sein müssen. Dieses bietet die Chance, dass ein Teil der Beschäftigten in den ungeförderten Arbeitsmarkt hineinwächst. Sie werden von privaten Arbeitgebern dauerhaft übernommen, oder sie bekommen eine ungeförderte Dauerstellung als Stammkräfte bei Sozialen Unternehmen. Dadurch können die bisher stets zu beobachtenden „Einbindungseffekte“ der öffentlich geförderten Beschäftigung verringert werden. Man sollte diesbezüglich keine überzogenen Erwartungen haben, aber von einem Sozialen Arbeitsmarkt mit Anbindung an Produkt- und -dienstleistungsmärkte sind – bei gleicher Zusammensetzung der geförderten Personen – mehr Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erwarten als von einer geförderten Beschäftigung in einem abgeschotteten „Zweiten Arbeitsmarkt“.« (Knuth 2015: 4)